随着人口老龄化的加速,老年房颤患者大幅增加。一方面由于老年人心脏逐渐发生退行性变化,另一方面老年人多患有慢性疾病,这些都可能成为房颤的诱因。急性房颤如处理不当或不及时,会产生严重的后果。遵义医科大学附属医院石蓓教授结合临床经验及相关研究结果认为,极早期复律不一定使患者获益,临床处理时对急性房颤转复时机的把握至关重要。石蓓教授以“急性房颤的处理策略及抗心律失常药物应用”为题,为大家讲解房颤的复律时机、室率控制流程以及药物应用。

1.心房颤动严重影响人类健康

-

高发病率:近年来,房颤发病率呈线性上升趋势,>60岁者发病率达4%。75岁以上者发病率可达10%。

-

高致残率:房颤相关脑卒中为非房颤患者的5倍。

-

高致死率:房颤患者死亡风险较非房颤患者高2倍。

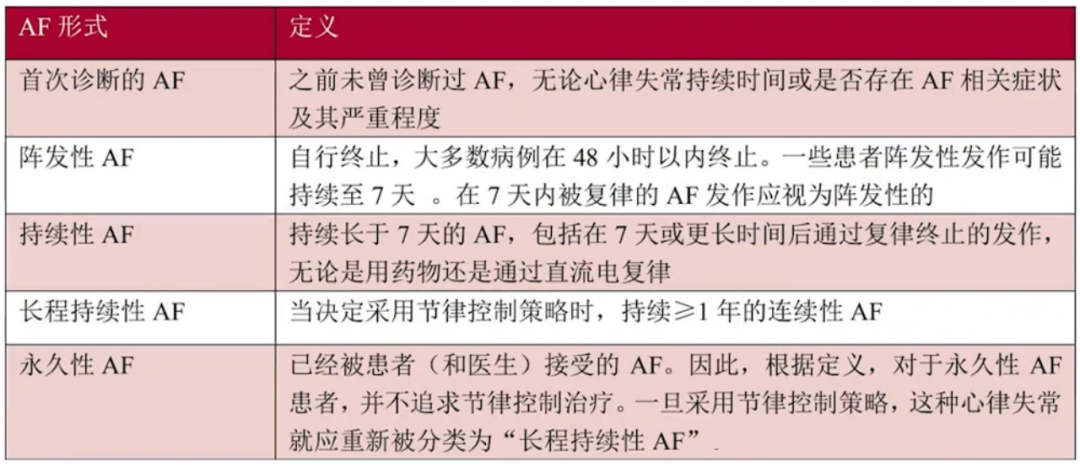

2.房颤的分型

表1:2016 ESC/EACTS心房颤动管理指南

3.急性房颤的定义

急性房颤,即房颤急性发作期。通常指症状明显或血流动力学不稳定的房颤。包括两种情况:首发房颤和阵发性房颤的发作期;持续性房颤加重期。

有两种情形属于急性房颤: 房颤伴快速心室率、房颤伴长RR间期。

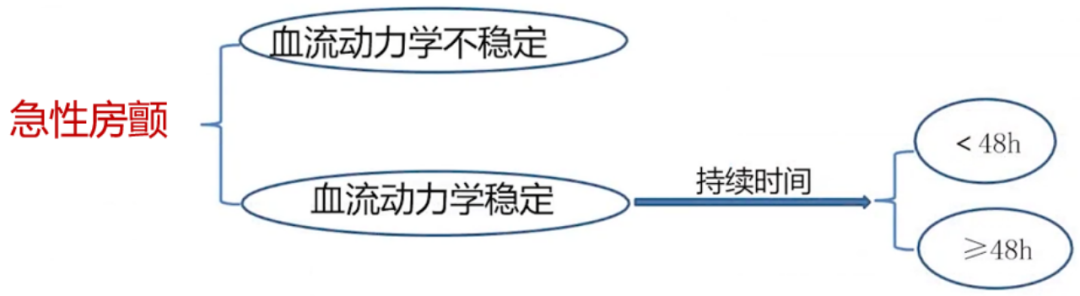

4.急性房颤的分类

图1 急性房颤的分类

持续时间的不同决定复律时机及复律前准备的不同。

5.急性房颤原因

常见病因与诱因:基础心脏病、甲亢、心衰加重、外界刺激、急性心肌损伤、感染。

1.急性房颤处理的3原则

-

维持血流动力学稳定:如果血流动力学不稳定,积极进行电复律;血流动力学稳定:控制心率、复律和抗凝治疗。

-

减轻房颤相关症状。

-

评估血栓栓塞风险,决定是否抗凝治疗。

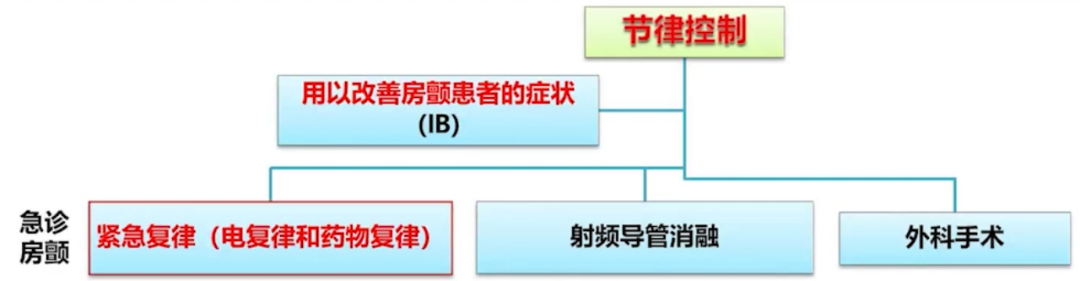

2.房颤的节律控制

图2 房颤的节律控制

(1)常见临床情况:房颤合并预激综合征,如心室率过快,>200次/min;或心室率达250次/min。

治疗推荐:

-

血流动力学不稳定需要恢复心输出量的房颤患者推荐电复律。(IB)

-

对于有症状的持续性或长期持续性房颤患者,推荐心脏复律。(电复律或药复律)(IB)

-

电复律:神志清醒者应给予静脉注射镇静剂(地西泮、咪达唑仑等),患者达到意识模糊后进行。

(2)急性房颤节律控制指征

这些患者可作为首选:血流动力学不稳定患者;房颤伴预激综合征快心室率(>200bpm,尤其是>250bpm);房颤相关症状明显是节律控制最强指征;伴有新发的充血性心衰及心动过速心肌病;首次发作或病史很短的房颤;年轻患者;患者意愿;继发于其他可纠正/治疗的因素。

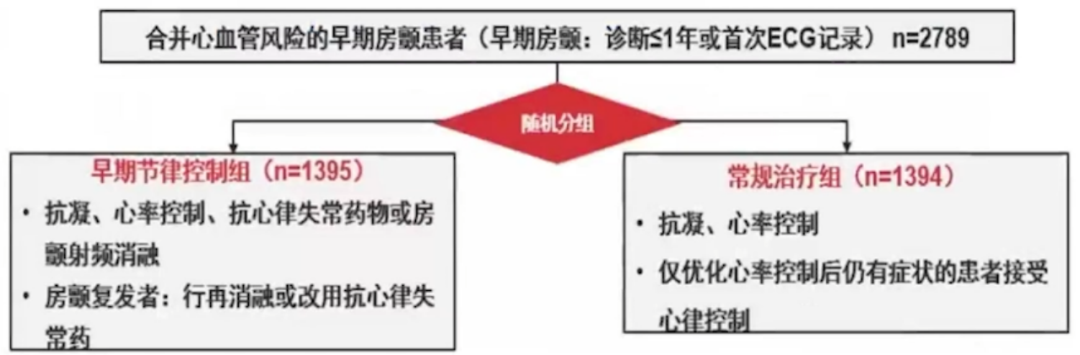

(3)房颤早期节律控制证据:EAST-AFNET 4研究

研究目的:在合并心血管风险的早期房颤患者中,比较早期节律控制和常规治疗两种策略的心血管事件差异。

图3 一项由研究者发起的平行、随机、开放、盲终点评估的国际研究

-

主要终点事件:心血管死亡、卒中和心衰恶化或急性冠脉综合征。

-

主要安全终点:死亡、卒中和节律控制治疗相关引起的严重不良事件。

-

次要终点事件:症状和左心室功能。

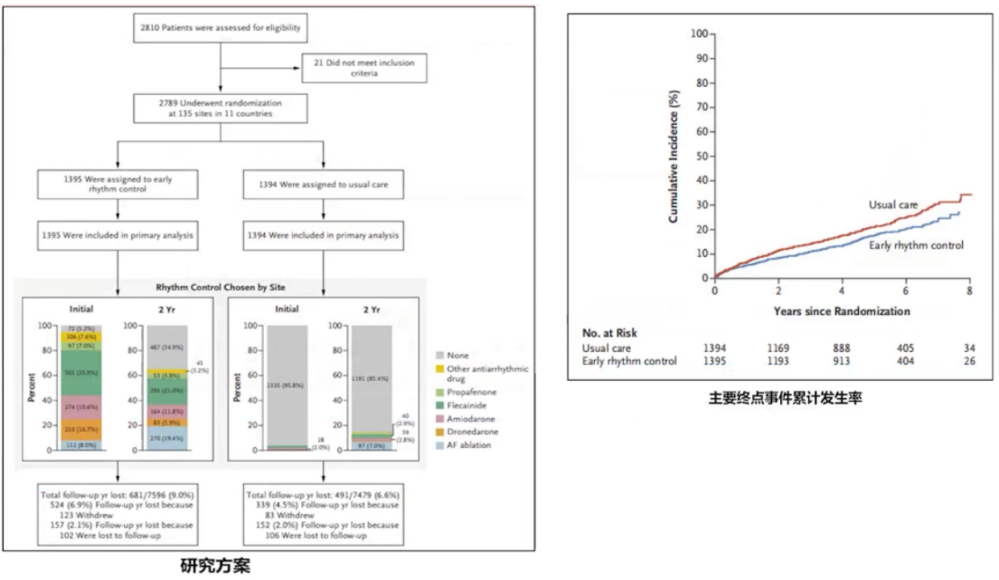

图4 研究方案及主要终点事件累计发生率

研究结果:早期节律控制组主要终点事件风险降低了21%,平均住院时长及主要安全性终点事件无显著差异。

3.急性房颤转复的时机

(1)AF转复的“时间窗”

基于心房重构的发生机制,AF转复存在“时间窗”。房颤转复应该早转复,更易成功,更易维持窦性心律。房颤发作,即开始电重构,电重构是可逆的。几个月后的结构重构不完全可逆,所以应尽量在心房发生使AF易于维持的结构重构之前转复窦律。房颤持续时间大于48h,心房内可能有血栓形成。

关于急性房颤转复时机是不是越早越好,以及极早期复律是否对患者有益,有研究显示:过早转复可能效果不佳。

Oral等学者的研究:评估ICD患者AF转复后的即刻复发率(转复窦律后60秒内结果示:发作1h内转复者的即刻复发率,显著高于发作24h后行转复者。Schwartzman等学者的研究:比较了ICD置入者AF发作即刻vs 1天后转复的成功率:延迟转复者的早期复发率低。另一项回顾性研究:显示转复前的AF持续时间<12h,相较于AF持续时间<48h,是转复失败的预测因子。

极早期转复存在的问题:极早期转复房颤,复发率较高的原因可能与自主神经有关。自主神经状态改变是AF的触发因素,这种改变在AF开始发作的前几个小时内持续存在,若在此时段进行转复,可能导致AF容易复发。

(2)早期复律与延迟复律的差别——“等等看”策略

急诊室新发(<36h)血流动力学稳定有症状的房颤,符合条件的患者均接受抗栓治疗,随机分为早期复律组(n=219,就诊后36h内进行复律);延迟复律组(n=218,先使用控制心率药,进行初始治疗,若房颤在48h内未缓解,再进行延迟复律)。

结果显示:延迟复律组有69%在48h内自行转复为窦性心律,28%经复律后转为窦性心律。4周时,延迟复律组91%的患者,早期复律组94%的患者恢复窦性心律。4周内两组分别有30%的患者房颤复发,复发时间中位数是8-12天。

(3)阵发性房颤自行转复率较高

观察100例<48h以内的阵发性房颤患者。约64%(32/50)的患者在入院24h内自行转复为窦律,自行转复的患者中91%(29/32)的患者在入院8h内自行转复。

Danias等纳入了356例房颤持续<72h患者,共有68%的患者自行转复为窦律。

所有自行转复为窦律的患者中,房颤持续时间<24h者占66%,24-48h者占17%,>48h者占17%。回归分析显示,房颤持续时间<24h是房颤能否自行转复的唯一预测因素。

荟萃分析资料:48h以内的阵发性房颤,其自行转复律可高达50%-77%。

(4)2020年ESC房颤指南关于转复时机

房颤发作时间<12h,应先控制心室率,减轻症状。

可以采取所谓的“等等看”策略(房颤有可能在24h自行转复)。

如果房颤持续时间≥24h,可以启动房颤复律,因为房颤复律需要一定的时间,药物才能起效。

(5)急诊房颤处理的两个时间节点

房颤发作持续>24h:是决定启动抗凝和转复的时间节点。

房颤发作持续>48h:是决定不能随意转复的时间节点;必须规则抗凝至少3周后才能转复的节点或必须经食道内超声检查后才能转复的节点。

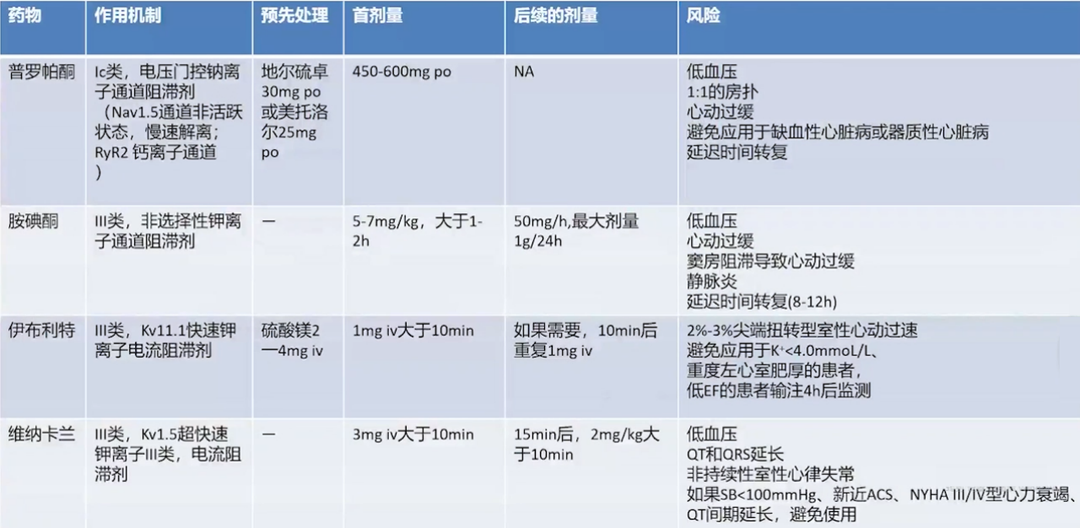

1.临床常用的复律药物

表2 常用复律药物机制、用法及风险

Ⅲ类AADs——伊布利特

伊布利特(Ibutilide)kv11.1(HERG)通道介导的快速整流钾通道(IKr)阻滞剂,作用于心房、浦肯野纤维及心室,可延长有效不应期及APD。

-

适应证:快速转复房颤和房扑。

-

用法用量:体重>60kg,1mg(10min缓慢iv),体重<60kg,0.01mg/kg(10min缓慢iv)。10min后仍未转复,可重复上述给药剂量及方法。复律或出现严重缓慢性/室性心律失常、低血压等需停药。

-

不良反应:多形性室速或尖端扭转性室速(3%-4%的患者)单行性室速;室早;传导阻滞;心动过缓;低血压;室上性心律失常;心衰。

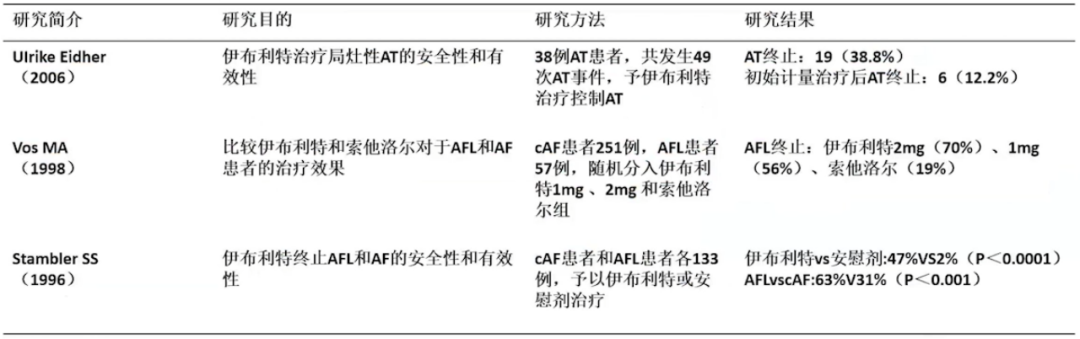

表3 伊布利特相关研究

伊布利特快速转复房扑和房颤,其治疗效果优于传统抗心律失常药物。

表4 伊布利特指南推荐

Ⅲ类AADs——维纳卡兰

维纳卡兰(Vemakalant)kv1.5通道介导的超速整流钾通道(IKUr)阻滞剂,主要作用于心房,可延长APD以及有效不应期,减少复极储备。

-

适应证:初发房颤和阵发性房颤的转复。

-

用法用量:3mg/kg(10min 缓慢iV),15min后仍末转复,3mg/kg(10min缓慢 iV)。

-

不良反应:低血压;非持续性心律失常;QT延长。

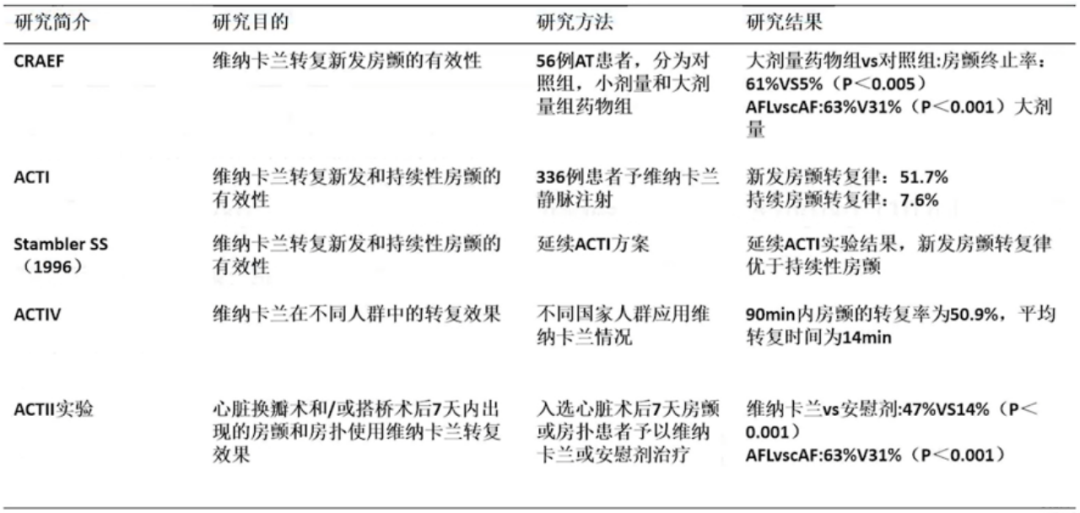

表5 维纳卡兰相关研究

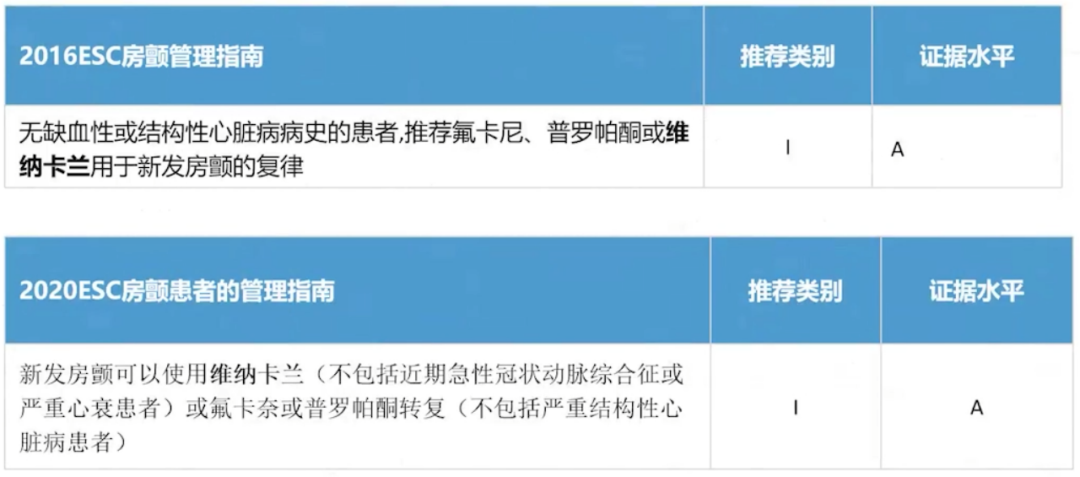

表6 维纳卡兰指南推荐

2.常用复律药物的作用特点

(1)多项研究显示:静脉应用胺碘酮8h以上才表现出优于安慰剂的效果,有的研究显示甚至需要24h以上才能转复。

(2)普罗帕酮适用于非器质性心脏病患者(包括预激合并房颤者)口服2-6h起效,静脉注射后0.5-2h起效。禁用于器质性心脏病和心功能不全者。

(3)伊布利特平均转复时间<30min。有发生TdP风险,需要心电监护。

(4)新药维纳卡兰转复时间30-60min。有明显心功能不全者不能用。

(5)由于转复房颤需要一定的时间,考虑转复时间为房颤发作24h和48h内。

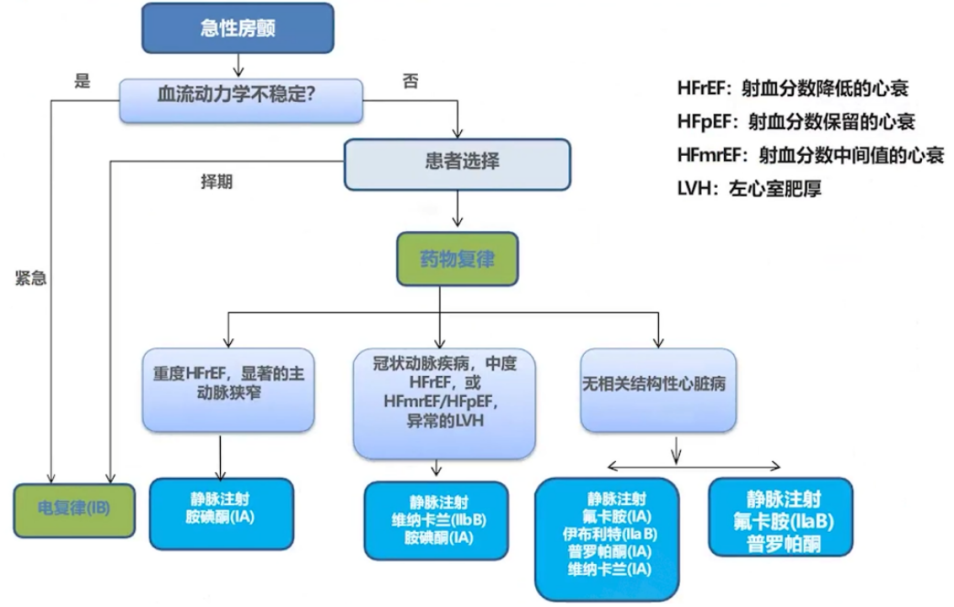

图5 急性房颤的复律流程及药物推荐

1.房颤心室率控制的重要性

心室率控制是房颤患者管理不可或缺的部分,药物控制心室率的成功率在80%左右。心室率控制可改善症状,可使部分患者心功能明显改善。

房颤心室率控制指征:心室率控制可作为以下患者急性发作AF的初始治疗策略。新发AF、持续时间>48h;永久性AF;合并冠心病;抗心律失常药物禁忌;老年患者(年龄>65岁);不适合复律:如结构性心脏病已不考虑维持窦律,既往复律失败等情况。

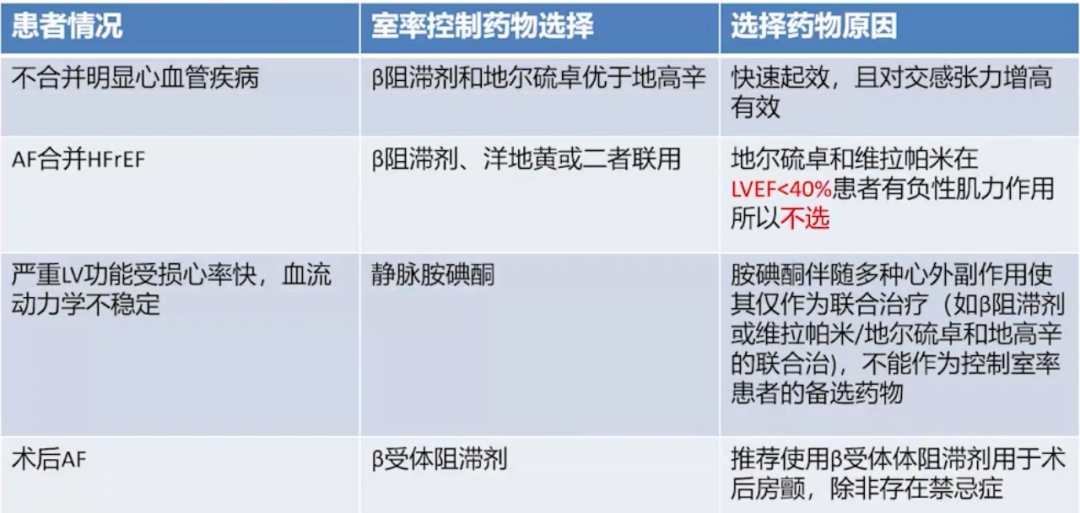

2.房颤心室率控制的药物选择

(1)β受体阻滞剂

-

药物:比索洛尔、美托洛尔、艾司洛尔。

-

适宜:交感兴奋、围手术期、感染、发热等。

(2)洋地黄类

-

药物:西地兰,地高辛。

-

适宜:心功能不全,控制静息和睡眠时房颤心室率。

(3)非二氢吡啶类CCB

-

药物:地尔硫䓬、维拉帕米。

-

适宜:对交感神经占优势或肺心病、哮喘、围手术危重急症,无心功能不全。

(4)胺碘酮

-

适宜:明显的心功能不全,其他药物效果不佳时。

-

发表于中华心血管病杂志2010年第11期的一篇文章指出,在更快速、有效控制心室率方面,艾司洛尔优于地尔硫䓬、胺碘酮。

图6 三种药物有效率比较结果

表7 室率控制的药物选择

3.室率控制的目标

研究表明:静息状态下,宽松的心率控制(HR<110bpm)与严格的心率控制(HR<80bpm)策略效果相似,且更容易实现治疗目标。

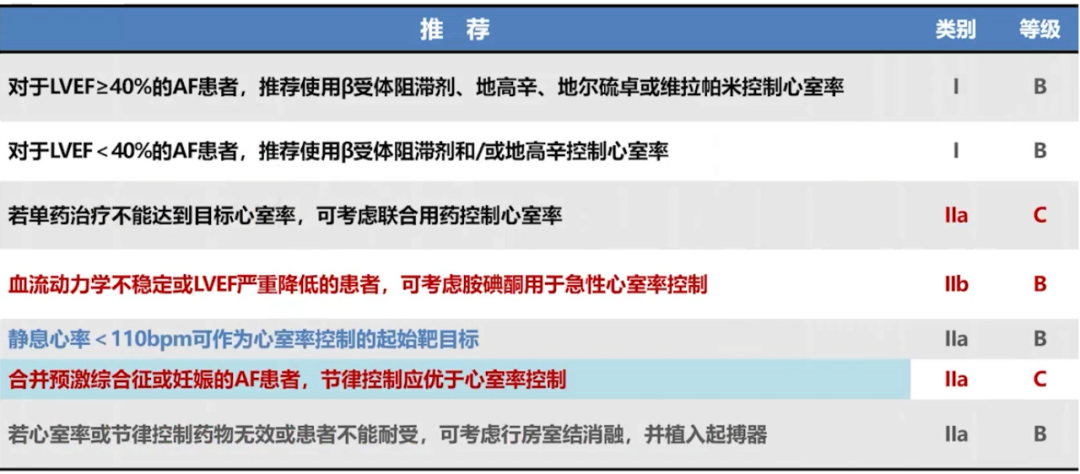

表8 室率控制相关推荐

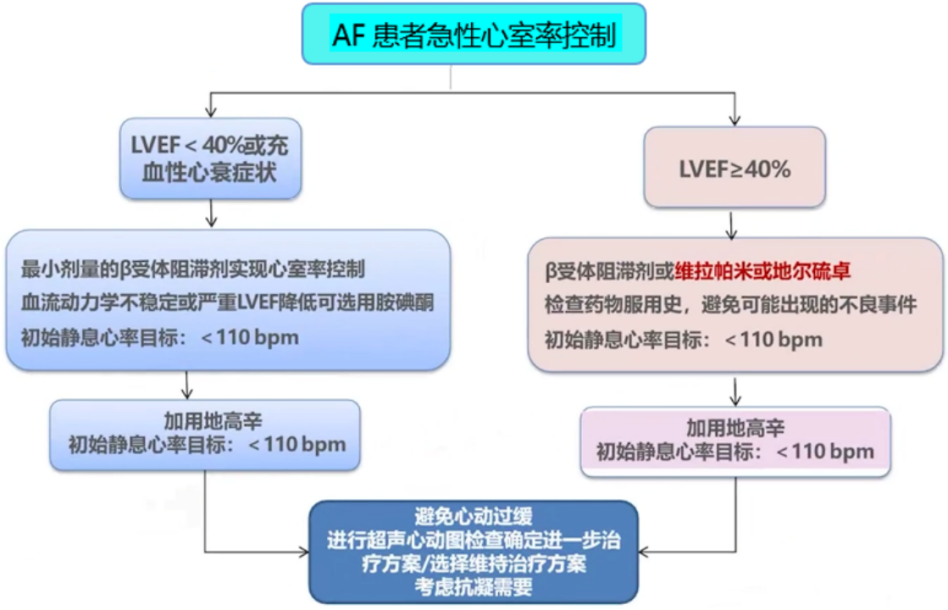

4.急性房颤心室率控制流程与注意事项

(1)急性房颤心室率控制流程

图7 急性房颤心室率控制流程

(2)急性房颤心室率控制注意事项

应尽量避免β受体阻滞剂与非二氢吡啶类钙离子拮抗剂合用。

胺碘酮不仅控制心室率,更有复律作用,对于未充分抗凝或存在血栓事件者需慎用,仅在其他药物控制不佳时使用。

房颤静息心室率>150次/min,提示合并高肾上腺素水平或房室旁路前传,考虑合并高肾上腺素水平时β受体阻滞剂和非二氢吡啶类钙离子拮抗剂效果较好,洋地黄类效果较差。

合并预激(旁路前传)时,禁用β受体阻滞剂、钙离子拮抗剂和洋地黄类及胺碘酮,建议电复律,无器质性心脏病可选择普罗帕酮。

控制心室率治疗可改善症状,但不能改善远期心脏重构。

早期节律控制可能改善预后。药物的选择需根据基础疾病、心功能状态等个体化进行。心室率控制是房颤患者管理不可或缺的部分。多数患者可采用<110bpm的宽松心率控制,症状明显者,需要达到严格的心室率控制。急性期选择静脉制剂,长期窦律维持需选择口服制剂,优先考虑安全性。