广州CTO课程2022的第一节,广东省人民医院杨峻青教授详析解析了一例“CTO”手术,难度不算最大却充满陷阱,术者因为“轻敌”至少3次踩“坑”:一个被低估阻力的非闭塞病变,一支被漏诊的“闭塞”血管,一处后知后觉的血管成角连接。杨教授与线上线下专家一步步讨论,还原了日常实践中易犯的错误,重申“不打折扣就是解决方案”。

患者男性60岁,劳力性胸闷气促2年,糖尿病血糖控制差,HbA1c 12%,数月前运动负荷试验阳性,但拒绝积极治疗,后因症状加重,出现下肢浮肿10日入院。NT-ProBNP超过8000pg/ml,心电图提示CLBBB,频发室性早搏10,000余次/24小时,超声可见左室下后壁及间隔心尖段变薄搏动减弱,左房左室增大,LVEF 40%左右,二尖瓣、三尖瓣轻度反流,肺动脉收缩压轻度升高。

冠脉造影:LCX非优势,LAD闭塞,RCA次全闭塞,存在左向右和右向左侧支。

图1

图2

图3

RCA近段边支灌注LAD受操作影响概率低,远段有来自左冠脉的侧支灌注,手术安全且难度较低。与会专家支持先开通RCA。实际手术也是先处理RCA。

6Fr SAL1指引导管、微导管支撑Fielder XT-R导丝,尝试发现,尽管血流可以正向通过,导丝却受阻【图4】。更换XT-A,耐心操控,终于曲折通过病变,避免了夹层。但是,跟随的微导管不能通过。使用延长导管深插,仍无法为微导管提供足够支撑力。更换可得的最小球囊(命名直径1.0mm),艰难“掘进”【图5】,终于开通。序贯扩张后,RCA近中段植入支架,容许下游少量斑块狭窄残余,避免全程“金属夹克”,左向右侧支灌注增强【图6】。

图4

图5

图6

非闭塞病变也常见高阻力。AL指引导管的支撑力难以被替代。本例RCA近段健康管腔粗大,长度足够,可安全容纳AL1指引导管。相比之下,SAL1虽然只是头端缩短一点,支撑力却“下降一个数量级”,即使增加延长导管深插,亦不能完全补偿。

联合药物治疗,RCA术后症状显著改善,浮肿消失。2月后按计划再次入院处理LAD。

缺少双侧同时造影,未仔细分析各种投照位影像,容易误把次全闭塞的对角支当做LAD。实际情况正是如此。

尽管进攻前术者做了正向微导管造影,排除了其他血管同时显影的干扰。术后回顾时一帧帧回放,可见很短暂显影的LAD残端【图7】。但是术中没有仔细阅片,仍然误判。微导管支持XT-A导丝,几经调整,进入了图7上方箭头所指的隐约通路,小心通过,球囊扩张。造影才发现,所开通血管行程和分支都不符合LAD。

图7

图7

因为真正的LAD残端隐匿, 对角支发出角度小,把病变也严重的对角支当作LAD的情况时有发生。实践中这种情况不难避免,只要双侧同时造影即可轻松看清;即使在双侧造影之前,仔细观察不同体位——如足位、蜘蛛位造影,也可发现。误判往往都是因为想当然,心里少了一根怀疑的弦。本例就是一典型例子。

开通对角支后因故没有使用IVUS寻找LAD闭塞段入口(或残端),使用工作导丝试探,进入可能的LAD残端,但Gaia1前进受阻。

此时穿刺建立通路对侧造影,先后升级为Gaia2、Conquest,无法进入下游真腔【图8】。

图8

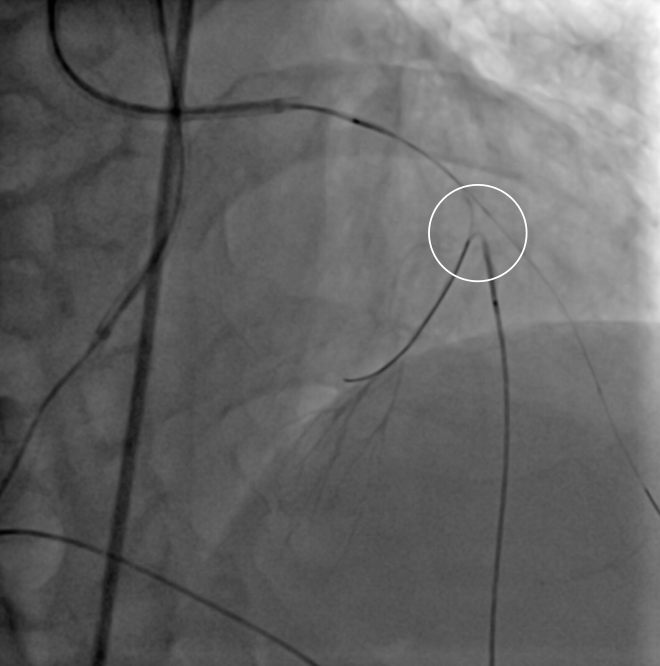

为控制夹层和血肿的风险,启动逆向进攻。强支撑指引导管、微导管支持,未见可用间隔支,尝试“冲浪”2支失败,小心挑战迂曲心尖侧支,成功通过。进入闭塞下游的逆向导丝容易反折进入间隔支,与正向导丝重叠【图9】,但无法掉头向上近进入LAD。微导管造影发现逆向造影剂与正向进入间隔支的导丝成倒“人”字形夹角【图10】。

图9

图10

采用Extentional Reverse CART技术,正向小球囊跨LAD至间隔支扩张,逆向使用Gaia2导丝尽量低位穿刺,后更换XT-A,控制其从下向上转弯紧贴球囊行走,进入LAD近段和正向指引导管,Rendezvous后建立通道,扩张和植入支架。其间保护此前开通的对角支,对吻球囊扩张。最后LAD开放良好,对角支夹层开放,间隔支也得以保留【图11】。RCA造影确认安全,术前向左供血的后降支见竞争血流。

图11

倒“人”字形的形成可能源于边支(本例间隔支)开口对侧壁斑块的堆积。本例闭塞段短,但是因为管腔的这种曲折连接,导丝不能直接通过管腔。无论正向或逆向,如果直接穿过组织重回真腔,可能掀起斑块堵塞而造成间隔支丢失。本例间隔支供血来自下游LAD倒灌,不应堵塞。庆幸的是,术者没有过分尝试单向导丝操作,即时转换逆向和双向,决策正确。反折导丝(Reverse Wiring)技术可能克服这种反折分叉,但需要血管空间等条件。双向器械相互指引和配合,尽量减少可能堵塞边支的斑块,是可行性较高的做法。本例操作成功。

本例手术难度不算很高,但呈现了临床中常见的问题,其中上述三种是较具代表性的。但几乎所有状况都是因为“轻敌”才遇到。如果仔仔细细读片,规规矩矩双侧造影,老老实实选择强支撑导管,可能所有“坑”都可以绕过去,手术会更安全,更节省时间。临床工作繁重,我们总希望快速完成手术。但是信息采集不全,草率上阵常常有如盲人骑瞎马,夜半临深池。临床上大多数“坑”一点都不高深,采集信息-分析信息-指导操作,循环进行,流程不打折扣就是解决方案。