1.ASCVD防治亟需革新理念,建立整体化管理格局

(1)我国动脉粥样硬化心血管疾病(ASCVD)现状

-

2018年,心血管病死亡占我国城乡居民总死亡原因的首位;

-

ASCVD死亡在总心血管死亡种所占比例从1990年的40%上升至2016年的61%;

-

ASCVD年均死亡人数从1990年的100万上升至2016年的240万。

现况不足的背后,是防治理念与疾病特征的“不匹配”。

(2)系统性、全身性疾病

-

ASCVD累及部位不同,但具有相同的危险因素、类似的病理生理机制和治疗策略;

-

动脉粥样硬化导致动脉床某一处血管病变常常合并其他血管床病变。

(3)当前相对孤立化的管理模式

-

诊治方案主要来自单血管疾病研究结果的推论;

-

只采用单部位动脉粥样硬化疾病的二级预防策略和风险控制目标;

-

临床诊治分散在心内科、神经科、血管外科和介入科等科室,缺乏全周期整合、多学科协作的流程和方案。

革新ASCVD防控理念“不止于心”,建立整体化管理格局。

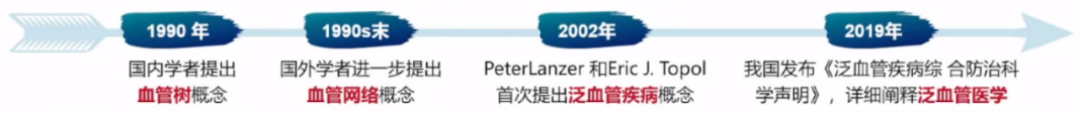

2.泛血管医学——认识疾病的新范式

(1)泛血管医学的由来

(2)泛血管概念

泛血管指人体的血管系统,泛血管疾病是以血管病变(其中95%为动脉粥样硬化)为共同病理特征,主要危害心、脑、肾、四肢及大动脉等重要器官的一组系统性血管疾病。按照累及部位,泛血管疾病可表现为冠状动脉疾病、脑血管疾病、外周动脉疾病,也可表现为2个或以上血管床疾病的组合,即多血管疾病。

-

系统性:泛血管医学理论基础是站在系统性治理血管条件的角度形成。

-

整体观:泛血管医学更注重人体结构与功能的统一的整体观,以整体的角度去辩证分析血管疾病的发生发展与转归。

-

协同观:泛血管医学强调多学科合作和跨学科整合,协同提供综合管理。

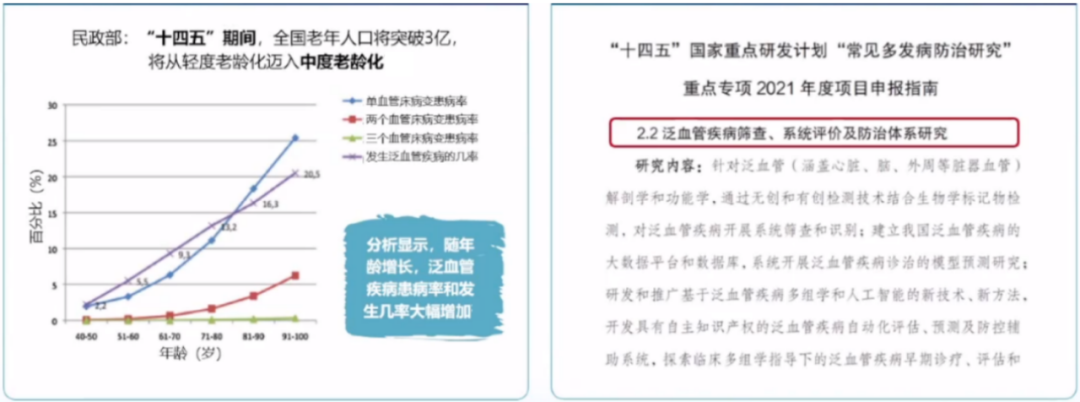

中国实践有需求且有契机,需发展泛血管医学。中国将迈入中度老龄化,将加剧血管危机“泛”化。十四五重点专项,为我国泛血管医学发展提供重大契机。

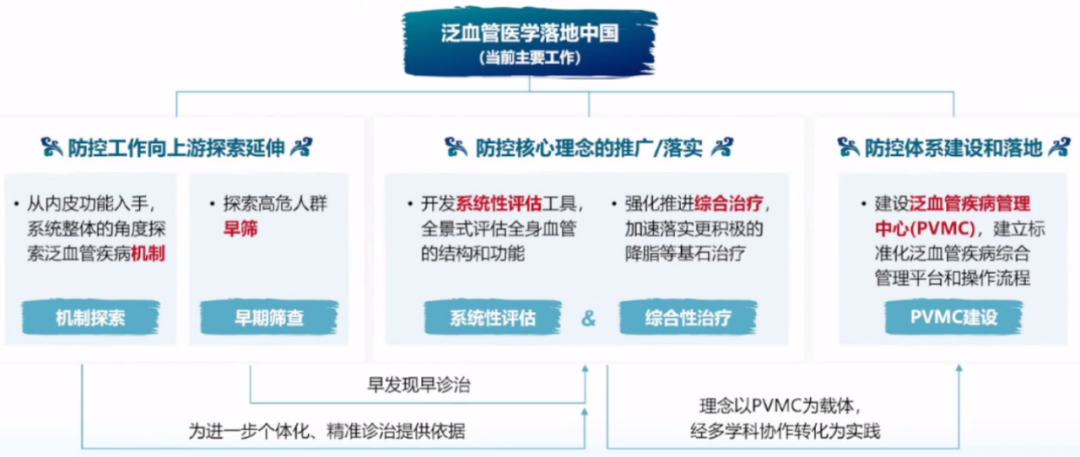

泛血管医学的中国实践已起步:核心是以患者为中心的系统性评估和综合防治。

1.系统性评估

开发中国泛血管健康指数,视患者、血管为整体进行系统性评估。“中国泛管健康指数”:全球首个科学、客观、全面反映了中国人泛血管健康水平。

(1)价值

-

建立我国泛血管健康指数的大数据;

-

建立我国维度和数据评估最权威的大型综合泛血管健康指数;

-

开展国家级高度立体扫描泛血管疾病防控的综合性指数评估。

(2)目标

-

为改善血管健康提供基线数据;

-

为科学的血管防治工作提供重点方向;

-

为科学的财政投入决策提供数据依据。

(3)手段

-

视患者、血管为整体来进行管理;

-

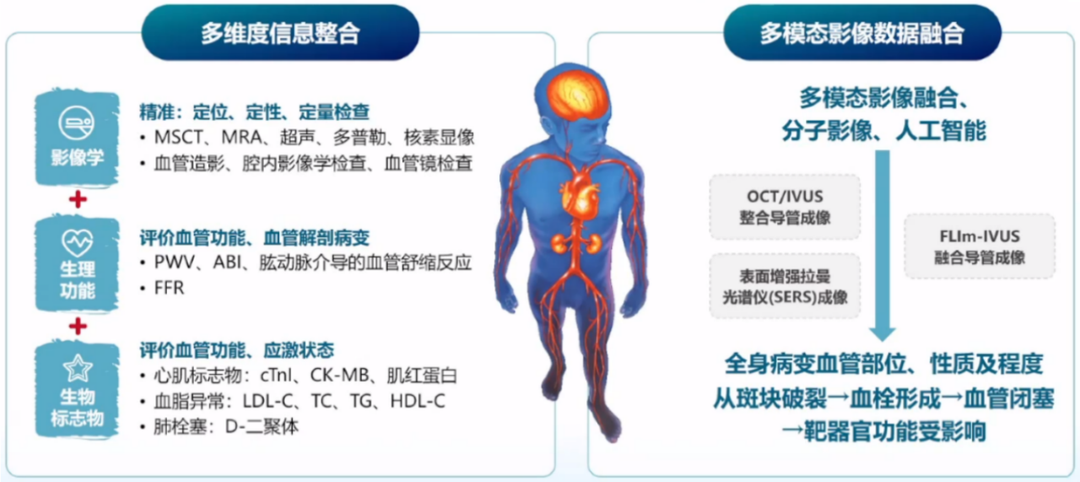

多维度信息整合:人口学、疾病表型分类、生物标志物、血流动力学、影像学、基因组学等;

-

人工智能赋能:通过数据融合、数据挖掘技术精准判断。

泛血管系统性评估工具将融合最新技术方法,提供全景式评估:

2.综合性治疗

(1)推进泛血管疾病的综合治疗,强化落实降脂等基石治疗

泛血管疾病的综合性治疗强调具体措施为生活方式改善、危险因素控制和抗动脉粥样硬化血栓形成的治疗。抗动脉粥样硬化血栓形成的基石是降脂治疗、抗栓治疗以及抗炎治疗。

①降脂治疗:以PCSK9为干预靶点的新型药物用于泛血管疾病获益尤其显著,应加速其实践应用。

②抗栓治疗:多血管疾病宜采取更强的抗栓治疗策略,双通道抑制剂的获益要强化关注。

③抗炎治疗:秋水仙碱等抗炎治疗在泛血管疾病其他表型的获益在探索中,未来应积极关注。

④其他:对血管病变、靶器官损伤进行规范性、个性化治疗。

(2)加速PCSK9抑制剂从证据向实践转化,进一步降低心血管风险

-

他汀类药物降LDL-C幅度和对终点事件的风险降低有限,同时药物耐受性等局限性无法满足血脂越降越低的需求。

-

以PCSK9为靶点的新型药物拓展了降脂治疗的效应边界,不再受限于他汀6原则,尤其阿利西尤单抗在他汀基础上进一步降低MACE风险、降低死亡风险。

-

单克隆技术研发的PCSK9抑制剂不再受限于他汀6原则瓶颈,阿利西尤单抗在他汀基础上进一步降低MACE事件、降低死亡风险。

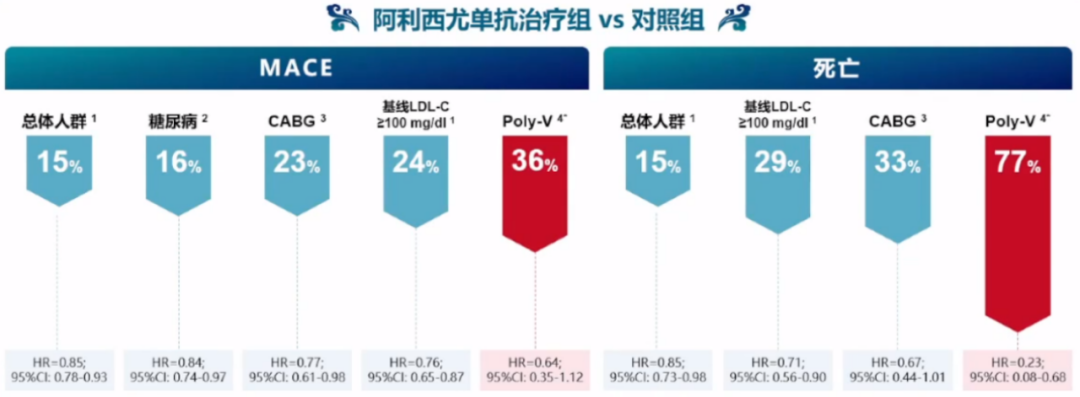

(3)强化推进PCSK9抑制剂用于泛血管疾病防控获益将极为显著

ODYSSEY OUTCOMES系列研究:阿利西尤单抗用于多血管疾病的MACE、死亡降低优势尤为显著。

3.早期筛查

(1)探索泛血管疾病的早期筛查路径,将防控阵线前移

筛查是实现系统性防治的关键切入点,无论是对危险因素的确定,还是对亚临床或无症状性动脉粥样硬化的筛查,都对泛血管疾病的防控发挥重要作用。

筛查关键要“早”,危险因素累积暴露越高,心血管事件的风险就越高。

①危险因素早筛早控:对40岁以上人群开展高血压、高脂血症和糖尿病的筛查,以及对易感人群定期检查将有助于尽早控制危险因素,降低累积暴露,从源头上阻止动脉斑块的进展。

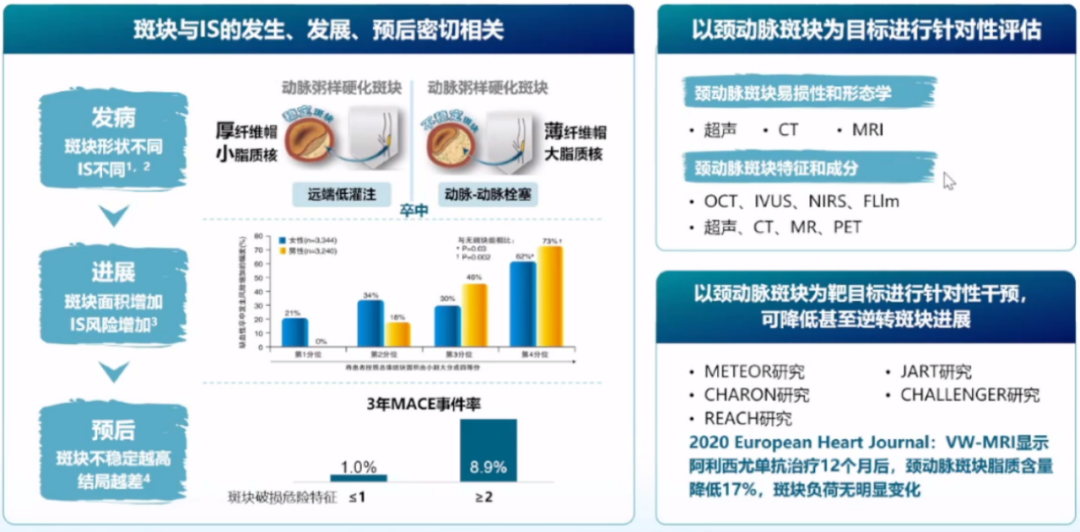

②亚临床斑块筛查:即便无症状的亚临床斑块,心血管风险也较无斑块显著升。相关筛查和治疗的证据也是目前研究探索的重要方向。

③多血管疾病筛查:在已经发生单血管疾病的患者中筛查多血管疾病的存在,无论呈现部位如何,主要心血管事件的风险显著高于单血管疾病患者,筛查明确后更利于治疗策略的确定和优化。

(2)考虑证据和干预手段的可及性,颈动脉斑块早期筛查可作重点探索

4.机制研究

开展泛血管疾病机制的系统性探索,加速针对性药物的发现和应用。从泛血管医学的视角切入,将其作为一类疾病,系统整体的角度深入研究其复杂的发病机制,复制泛血管疾病模型,对临床干预都具有重要意义。

2021年,我国研究者以血管内皮功能障碍与泛血管疾病的关系为切入点,全面多维度地概述了内皮细胞功能,阐述了内皮功能障碍在动脉粥样硬化性心血管疾病以及其他泛血管疾病中的关键作用以及深入的分子机制,系统总结了有效的靶向内皮功能障碍的治疗途径,如PCSK9抑制剂等。

5.PVMC建设

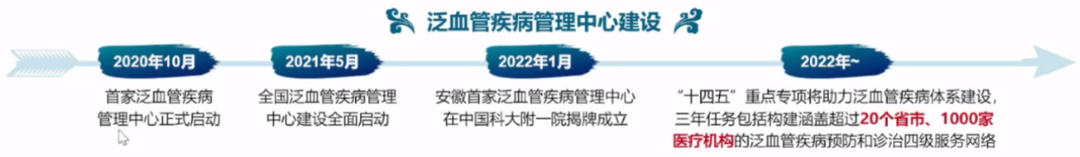

建设泛血管疾病管理中心,全面提升泛血管疾病综合防治水平。泛血管疾病管理中心作为泛血管医学理念服务医患的承载体,标志着泛血管从理论正式迈向临床实践。

(1)以病人为中心:强调在整体评估风险、综合治疗的基础上兼顾靶器官损伤的诊治模式。

(2)全周期管理:从传统的诊断和治疗延伸至预防、筛查、评估、治疗、康复、随访。

(3)规范化诊疗:在指南推荐的规范化治疗基础上进行个体化治疗,提供最优化方案,提高医疗质量。

(4)多学科协作:设置操作流程,建立不同血管、大血管与微血管、介入与手术的多学科诊治平台。

(5)医疗科研融合:将科学研究与临床诊治流程整合,利用信息化手段收集研究数据,开展临床研究,促进学科发展。

从ASCVD到泛血管,防控的最终目标都是降低终点事件率、提高生活质量。

汪芳教授指出,从ASCVD到泛血管,防控的最终目标都是降低终点事件率、提高生活质量。对于有明确证据降低终点事件、降低死亡的治疗方案需要重点推进。