胸痛中心质控标准的发布是为了进一步规范胸痛中心建设,促进胸痛中心运行质量的持续改进,提高急性胸痛相关疾病的救治水平。胸痛中心总部负责质控指标的提取和整理,每半年公布胸痛中心质控指标的结果,作为对各胸痛中心运行质量考核的主要依据,同时也是遴选胸痛中心示范基地重要依据,以及年度胸痛中心表彰和通报批评的依据。

复旦大学附属华东医院曲新凯教授作为国内早期参与胸痛中心建设的专家之一,参与创建了中国大陆地区第一家经美国胸痛协会中心认证的胸痛中心,也最早参与中国胸痛中心自主认证的探索并负责中国胸痛中心的质量控制工作,撰写了第一版、第二版、第三版中国胸痛中心质控体系和标准,创建了第一批中国胸痛中心及示范中心。多年来,他积极推动胸痛中心的建设,致力于推广胸痛中心的理念,先后认证及帮扶建设胸痛中心数百家,最大限度地推动了胸痛中心的发展。在今年的中国心血管健康大会上,曲新凯教授对中国胸痛中心质控标准(第三版)作了详细解读。

一、回顾:第一版质控体系和标准

第一版的胸痛中心质控体系,提出15项统一的考核标准,对已经通过认证的胸痛中心进行质量监控。由于刚开始推广这个理念,当时追求的更多的是院内启动的过程以及出院后冠心病的二级规范化管理。第一版标准的出台对当时的胸痛中心起到了很好的认证后的督导作用。

二、回顾:第二版质控体系和标准

随着基层版胸痛中心的引入,把标准版和基层版进行了区分。基层版又根据不同的再灌注治疗策略采取了不同的考核办法。第二版中重要的一个变化是,增加了从首次医疗接触至导丝通过的时间。

三、进阶:第三版质控体系和标准

-

指标数量精简——聚焦核心问题、关键环节。

-

考核要求优化——结合救治现状、指南要求。

-

新增数据质量考核——关注数据录入率、填报及时性。

-

新增随访要求——推进患者长期随访管理,实现胸痛院内外一体化管理模式。

-

新增信息化要求——推动智慧胸痛中心建设。

(一)中国胸痛中心质控指标及考核标准

第三版 标准版

1.STEMI患者症状到首次医疗接触(S2FMC)时间(标准+基层)

常见问题:

Q:患者胸痛5天,加重2小时,发病时间填什么时候?

A:对于STEMI患者而言,正确的发病时间为加重的2小时发作的时间。

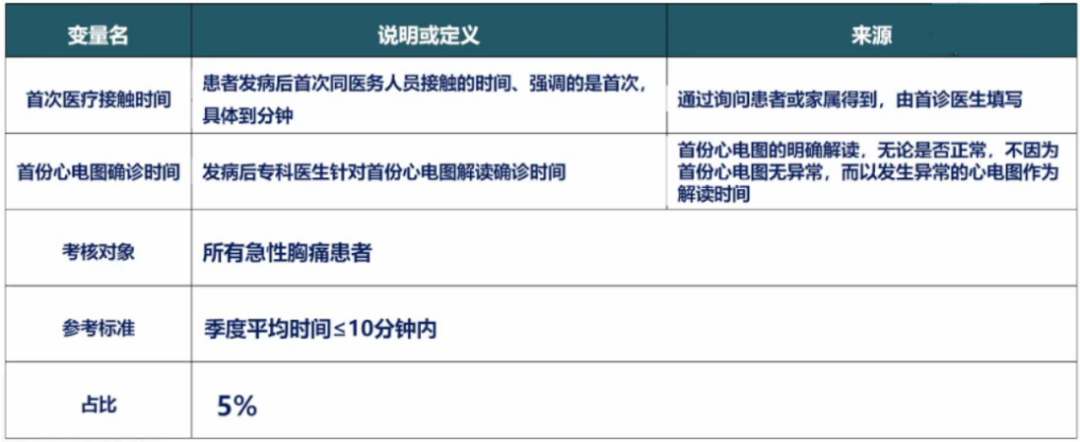

2.首次医疗接触至首份心电图(FMC2ECG)时间(标准+基层)

常见问题:

Q:120急救车或网络医院转运的患者,首份心电图时间如何计算?

A:对于120急救车或网络医院转运的患者,首份心电图时间应当按在120急救车或网络医院为患者做的首份心电图时间为准。除非在120急救车或网络医院没有做心电图,则按院内首份心电图时间计算。

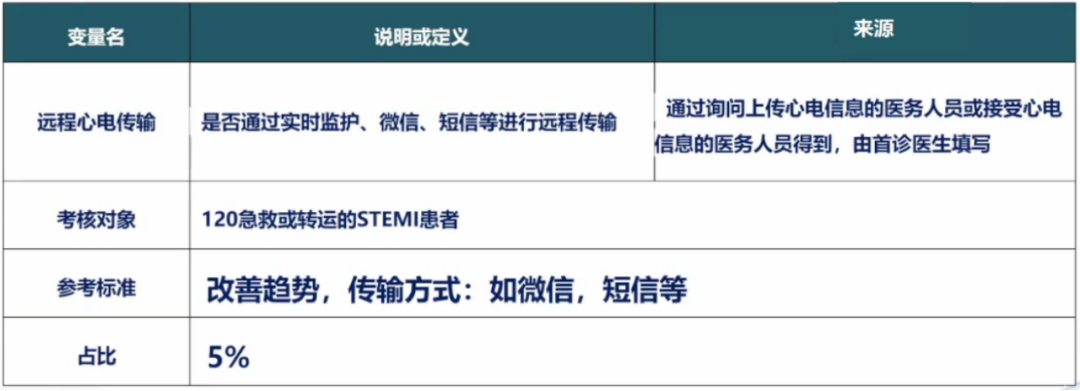

3.ECG远程传输比例(标准+基层)

常见问题:

Q:患者是网络医院转运过来的,无法知道首次医疗接触的具体时间怎么办?

A:根据胸痛中心的认证及质控标准,胸痛中心应当与网络医院形成联动机制,患者转运应当有专人对接,应当加强对网络医院及社区医院的培训教育,在网络医院也应当有时间记录表等。

4.STEMI患者首份ECG(远程传输或院内)至确诊时间(基层)

由于基层很多医院刚开始建立胸痛中心,心电图的诊断能力还不够,所以在基层版里保留了首份ECG至确诊时间。

Q:微信传输算不算远程传输?

A:只要是远程传输了心电图,无论是通过微信、彩信、邮件等形式,均可视为远程传输,但切记保留远程传输的证据。

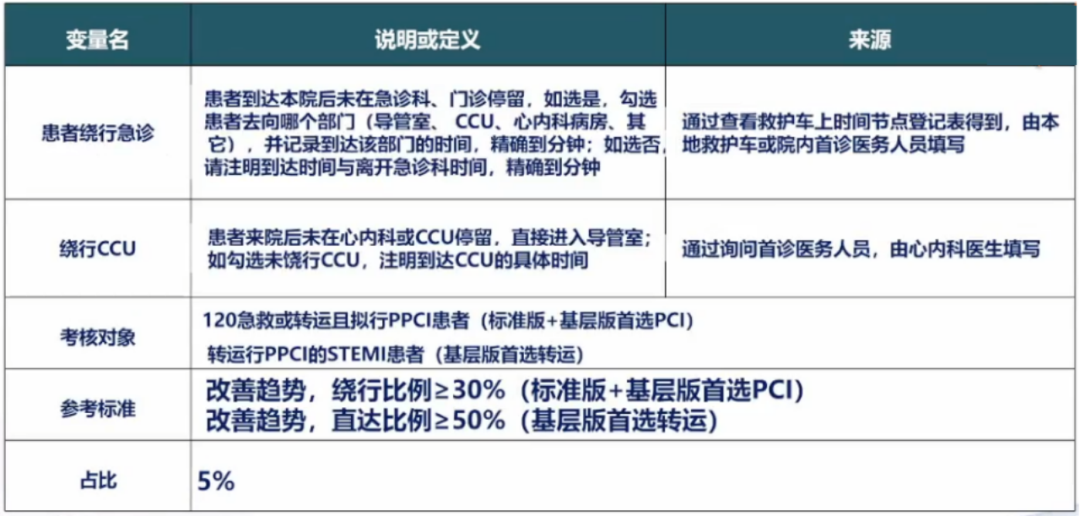

5.直达导管室比例:绕行急诊及CCU(标准版+基层PCI版+基层转运PCI版)

Q:直达的定义是什么?

A:患者绕行急诊及CCU,直接进入导管室进行救治视为直达。

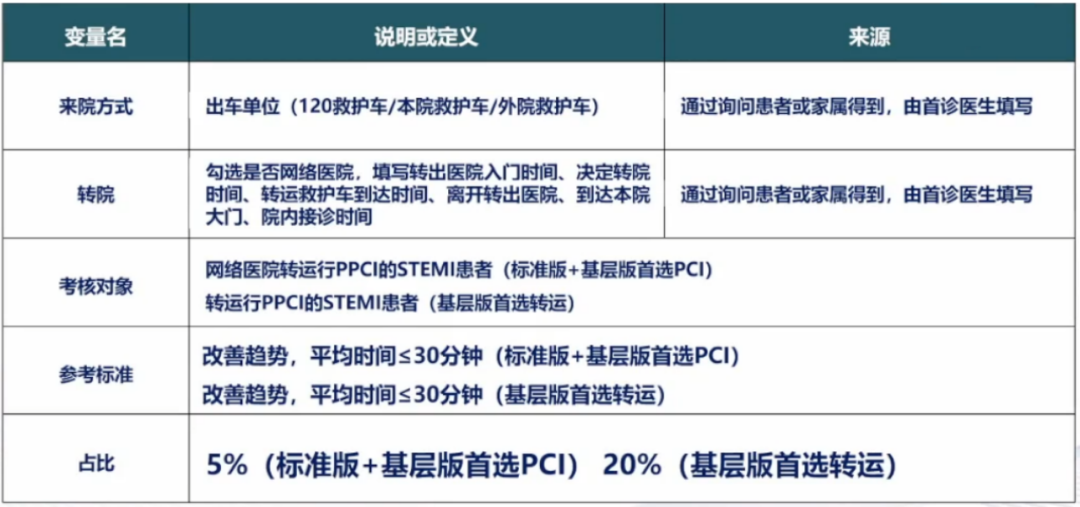

6.非PCI医院停留时间(DIDO)(标准版+基层PCI版+基层转运PCI版)

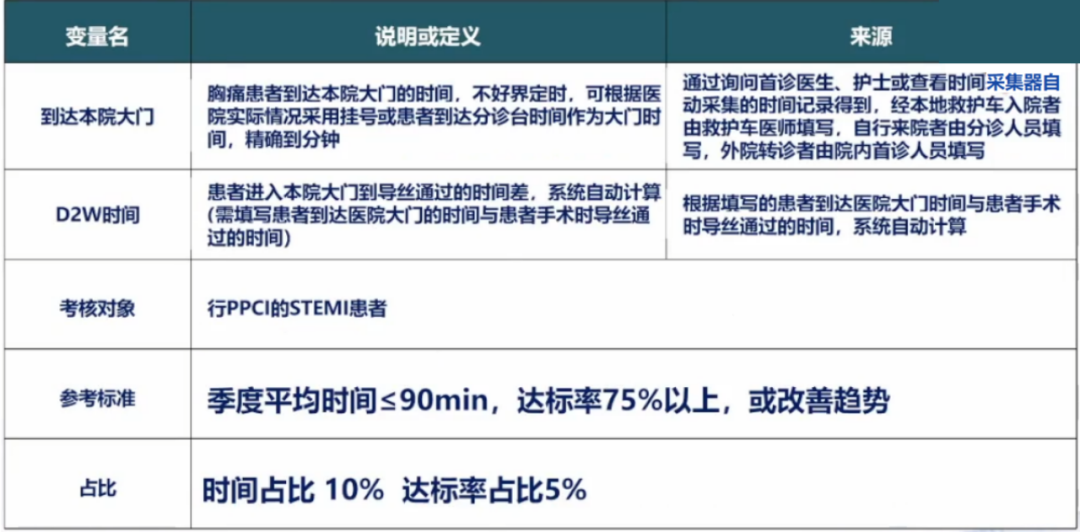

7.入门至导丝通过(D2W)时时间及达标率(标准+基层PCI版)

8.首次医疗接触至导丝通过(FMC2W)的时间及达标率(标准版+基层PCI版+基层转运PCI版)

9.再灌注比例(标准+基层)

10.胸痛中心三会——联合例会、质量分析会、典型病例讨论会(标准+基层)占比5%,促进胸痛中心持续改进的关键。

(1)联合例会:胸痛中心为协调院内外各相关部门的立场和观念、共同促进胸痛中心建设和发展而设立的会议。联合例会时间间隔不得超过6个月。

(2)质量分析会:通过胸痛中心运行过程中的阶段性宏观数据分析,肯定工作成绩、发现存在问题并制订改进措施。质量分析会时间间隔不得超过3个月。

(3)典型病例讨论会:改进胸痛中心工作质量最有效的工作形式之一,可与质量分析会同时举行,但主要是针对急诊科、心内科等胸痛中心实际工作人员。典型病例讨论会时间间隔不得超过3个月。

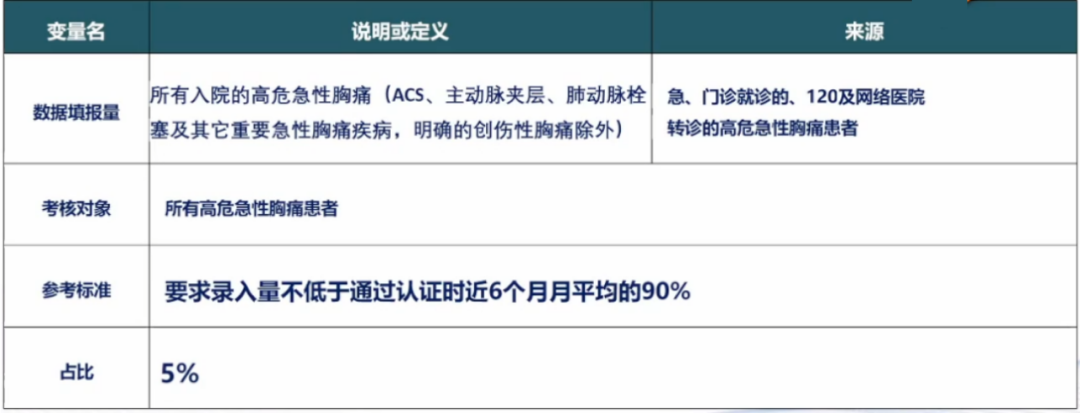

11.高危胸痛患者数据填报量(标准+基层)

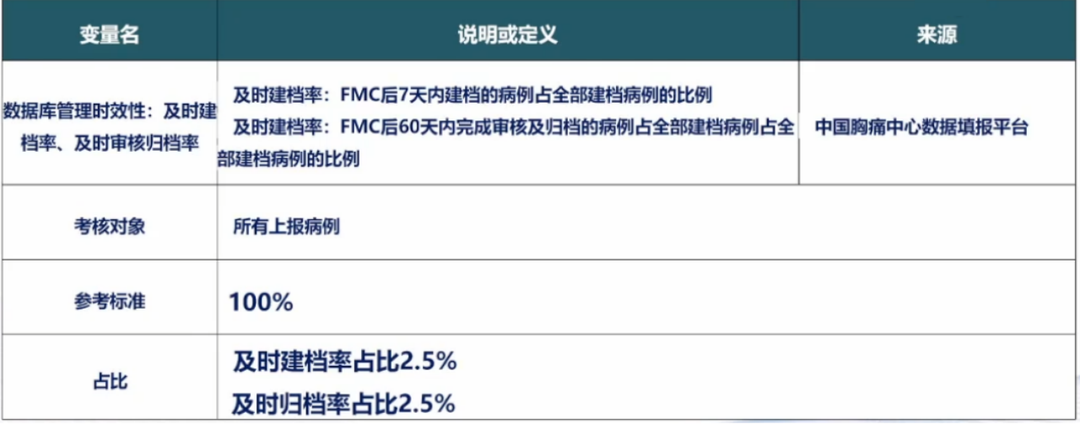

12.数据库管理时效性:及时建档率、及时审核归档率(标准+基层)

第三版新增内容,目的在于规范院内数据管理,落实数据三级审核制度,提升数据质量。

13.急诊PCI例数(标准版)

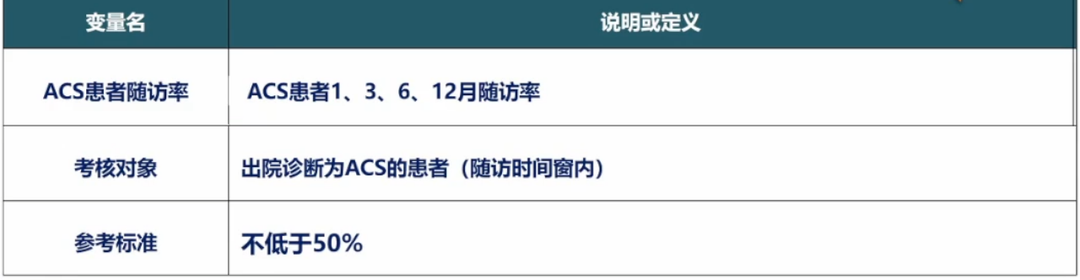

14.ACS患者随访率(标准+基层)

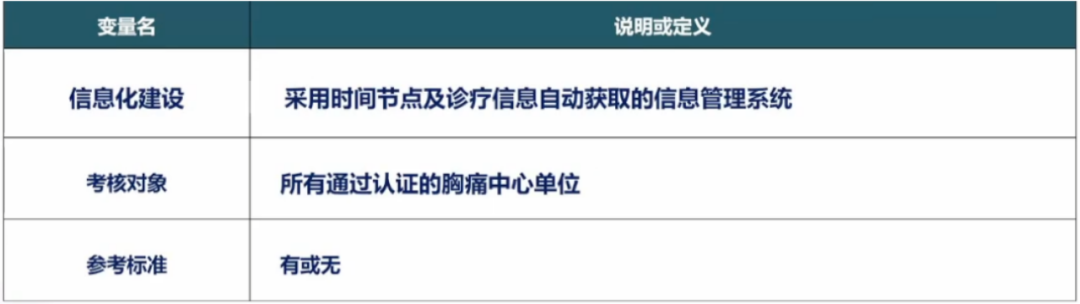

15.信息化建设(标准+基层)

落实第六版《中国胸痛中心认证标准》及第三版《中国基层胸痛中心认证标准》信息化系统建设意见,推进胸痛中心信息化建设,提升数据质量,确保数据安全。

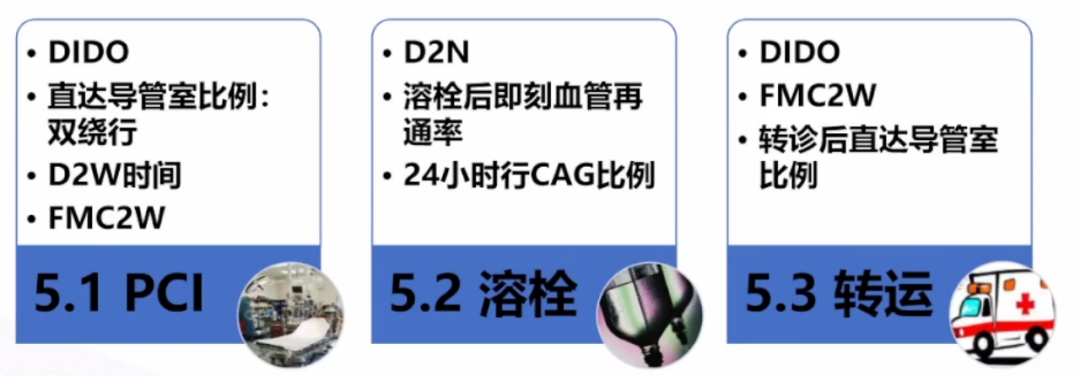

(二)基层版——首选再灌注策略

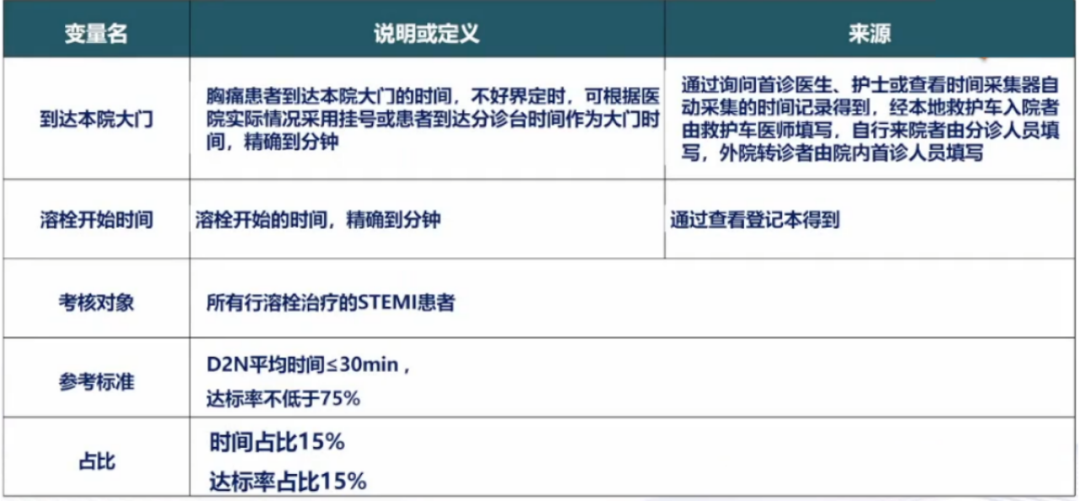

1.入门至开始溶栓(D2N)时间及达标率(基层版-溶栓)

2.溶栓后即刻血管再通率(基层版-溶栓)

3.24小时行CAG比例(基层版-溶栓)

(三)中国胸痛中心常态化质控现场数据核查要点

1.高危急性胸痛病例录入率(漏报率)

2.数据库各时间节点填报完整性

3.数据库各时间节点准确性

4.数据库各关键时间节点可溯源性

5.ACS患者再灌注率治疗规范性

6.低危胸痛患者早期诊疗规范程度

总结

无论是认证体系和标准,还是常态化质量控制,都对胸痛中心认证之后的可持续高质量发展起到很好的督导作用,也是胸痛中心能够长久不衰的重要原因之一。曲新凯教授在报告的最后提出,希望所有的胸痛中心在得到认证之后,要继续按照标准常态化地开展工作,质量上、流程上丝毫不能懈怠,提高胸痛的救治效率及效果,使更多的急性胸痛患者获益,并进一步推动全国胸痛中心的可持续发展。