“假如一名森林猎人在丛林中捕猎,是选择没有目标的盲目瞎打还是借助其他手段观察目标后有目的性的攻击?我相信都会选择后者。”将这种理念应用于医学中就是精准诊疗。当然,这一概念并不新颖,医学的精准诊疗途径和方法虽然取得了一定临床或科研成果,但也同样面临挑战。首都医科大学附属北京安贞医院宋现涛教授总结团队多年临床经验,在武汉亚心年会上与同道共同分享心得体会。

CTO-PCI诊疗现状

近年来,慢性完全闭塞性病变(CTO)经皮冠状动脉介入治疗(PCI)取得了显著进展,这得益于手术、影像学和并发症管理的适应证和技术方面取得的进步,CTO PCI手术的成功率也伴随器械的研发和对解剖结构的认识有所提高。2022年JACC杂志发表的一篇最先进的综述,全面讨论了CTO PCI的适应症、术前规划、技术方面、并发症管理和未来方向的最新发展。文章中强调:CTO PCI的主要适应证是症状缓解;建议进行细致的术前规划和系统的正逆向尝试,以优化CTO PCI的成功率;血管内成像可以促进CTO再通并改善长期结果;对并发症采取系统的处理可以最大限度地减少其不利影响。

不可否认,当前的CTO PCI诊疗还需要进一步完善,要想实现精准诊疗还需要我们进行深入的思考和探索。

思考一:CTO血管成功PCI患者能获益吗?

针对上述问题,首都医科大学附属北京安贞医院宋现涛教授在亚心年会上结合自己多年临床经验,在“CTO-PCI精准诊疗面临的挑战与思考”汇报中进行了详细探讨。

首先说说,2005年到2015年对CTO PCI认识的变化。从第一次讲CTO病例(CISC 2005,黄山),到2014年开始思考孤立的单支CTO血管是否需要开通?尤其是有良好侧枝循环(比如心外膜侧枝)、临床无心绞痛症状的患者,再到2015年与医生团队(临床医生、影像科医生)开始讨论。基于上述认识的变化,宋现涛教授团队对以往的临床案例进行了临床探索,并思考个体CTO-PCI成功的临床获益是否一种普遍现象?

Case 1:男性,46岁,间断胸痛2年,胃镜检查前外院CCTA(冠状动脉CT血管造影)显示三支病变,RCA闭塞。否认HT&DM病史,有高脂血症病史;有慢性萎缩性胃炎病史。

术前PET评估,右冠脉和回旋支供血的下壁和侧壁有大量的冬眠心肌、EF值降低。

患者术后间断有胸闷气短等症状,含服硝酸甘油可缓解;术后6个月在本院再次复查冠脉造影正常。建议精神心理科就诊,诊断为轻度抑郁,给予抗抑郁药物后症状明显好转。建议1年后复查SPECT/PET。术后1年随访结果PET显示下壁和侧壁没有心肌受损的表现,EF值恢复正常。

关于CTO PCI术后抑郁症的研究,2019年宋教授团队在BMJ open杂志发表了《抑郁症对经皮冠状动脉介入治疗后临床结果的影响:系统评价和荟萃分析》。研究表明,抑郁症与接受 PCI 的患者临床结果更差或死亡的风险增加有关。评估时间和随访时长对这一结论没有显著影响。

Case 2:男性,62岁,陈旧前壁心肌梗死。LAD CTO成功PCI开通。术后1年冠脉造影随访显示支架通畅,也没有新病变的进展。

CMR(心脏磁共振)术前及术后1年对比:

术前:LVDD-42.2mm;EF-52% 。术后1年:LVDD-46.5mm;EF-34.4%。可见开通后EF值降低了。

Case 3:RCA-CTO-PCI成功开通后心功能恶化1例。术后1年复查CCTA提示支架通畅。

术后随访可见:2018年3月12日,EF 69%;2019年3月20日,EF 55.9%。EF值降低了10%左右。分析原因,可能跟长期大量饮酒有关。

2018年-2019年术前及术后均无明显延迟强化,右冠脉闭塞血管供血的下壁心肌在连续强化下没有出现心肌坏死的表现。对于该患者,是否一定需要PCI手术值得思考。

宋教授团队结合上述案例,于2021年在JCIMCR杂志报告了3例CTO-PCI术后1年随访心功能下降病例。

Case 4:RCA-CTO PCI 开通失败,OMT(优化药物治疗)治疗心功能改善1例。

该患者2016.12 EF 62% VS 2017.9 EF 71.7%。2016年12月和2017年9月术前及术后均存在下壁非透壁梗死。

Case 5:LAD-CTO 药物治疗心功能改善1例。57岁男,LAD-CTO,OMT治疗,一年前CMR(2020.5):EF 44.94%,EDV 154.53ml,ESV 85.08ml;一年后CMR(2021.06):EF 59.60%,EDV 153.61ml,ESV 62.07ml。

总结上述五个临床案例:

病例1:年轻患者、两支病变;PCI术后1年症状改善、心功能改善。

病例2:年老患者、陈旧心梗;PCI术后1年心功能下降、症状不明显。

病例3:没有心梗病史、CTO血管供血心肌完全存活,PCI术后1年心功能下降。

病例4:RCA单支CTO、LCA正常,PCI失败,OMT治疗1年后心功能改善。

病例5:LAD单支CTO、LCX及RCA正常;未PCI,OMT治疗1年后心功能改善,症状改善。

由此可见,药物治疗一定程度上也可以改善心功能。那究竟哪些CTO患者能从成功PCI术后获益?团队开展了系列研究来分析OMT与PCI对患者的获益,不同的研究得出不同的答案。

2021年《心肺血管病杂志》的一篇研究显示,对 CTO 患者,基于PSM研究分析显示,与药物保守治疗相比 PCI 开通 CTO 病变减少全因死亡率;基于RCT研究分析显示,PCI 开通 CTO 病变并未减少全因死亡率。

该杂志的另一篇研究报道了成功PCI对比单纯OMT对不同左心室射血分数CTO患者临床预后的影响:一项基于CMR的单中心回顾性队列研究。

研究统计了2014-2020年,219例患者。随访中位数32.3个月,总体死亡率1.8%。得出结论:对于LVEF<50%的CTO患者,PCI成功开通存在潜在获益。

2021年JAHA杂志发布了《经皮冠状动脉介入治疗与药物治疗相比对冠状动脉慢性完全闭塞患者的晚期生存益处:一项 10 年随访研究》,该研究认为作为初始治疗策略,与 CTO 患者的 OMT 相比,CTO-PCI 可能会减少晚期心源性死亡。但队列随访前3年中,差异不明显。随机试验的长期随访可能会证实本研究的结果。

当然,CTO血管开通的获益显而易见:降低死亡率、缓解临床症状、提高生活质量、改善心功能、减少未来对CABG的需求。

对于文章伊始提出的问题:CTO该不该做? 哪些患者有明确的临床获益?回顾以往的研究,很难在CTO之前精确评估心肌活性、是否缺血等问题。由此可见,既往研究中包含了所有CTO病变,但均没有根据存活心肌、是否缺血加以区分!这也造成了不同研究得出不一致的结论。

思考二:那对于CTO血管供血心肌评价,该选择何种方法?

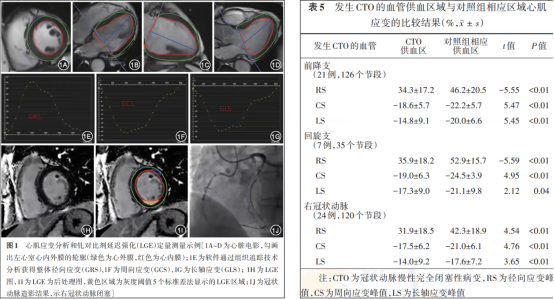

CTO血管供血心肌是否存活?是否缺血?可以采取的可能评估方式有:平板运动试验、stress Echo;PET vs. CMR;SPECT vs. stress CMR。那基线数据又能够为我们提供什么?当然,对于CTO血管供血心肌评价方法有很多,下图列举了团队经验数据:存活心肌比率和有无病理性Q波组延迟强化透壁程度所占比例两种方式,当然单纯依靠临床和心电图远远不够。

早期,宋教授团队用核磁共振和CTO患者的侧支循环等级进行分期(n=40),得出跟主流杂志一样的结论:CTO患者的侧支循环可预测心肌活性,随着Rentrop等级的增加具有存活心肌的可能性更大。

思考三:评价心肌存活:PET vs. CMR

另外一个问题,在评价心肌存活时,并不是所有的患者都可以展开PET CT,那CMR是否可以一样取得不错的效果?通过在CTO患者中开展头对头的研究,最终得出趋势发现两者之间的一致性较高。下图左边病例是一例回旋支闭塞患者,无论是PET还是CMR都显示侧壁没有坏死心肌,心肌几乎都是存活的。下图右边病例是一个右冠脉闭塞患者,下壁有一个非透壁的心梗,PET显示结果相同。

更多病例可以证明,对于CTO血管供血心肌:CMR可以替代PET用于评估心肌活性。下图左边是LAD闭塞,几乎没有存活心肌,磁共振可以看到透壁心梗,大的室壁瘤形成。

由此可见,在CTO血管供血心肌活性评价中,CMR替代PET是可行的。

对于评估CTO 患者中LV功能,二维经胸超声心动图 (2DTTE) 和 CMR 是否具有一致性?一项研究表明,若患者心功能较好,EF≥50%时,2DTTE与CMR具有较好的一致性;但对于EF<50%或心室运动异常的CTO患者,应注意2DTTE与CMR测量的差异,在这些情况下应考虑 CMR。

思考四:CTO血管供血心肌应变(EF发生变化之前)研究

临床上有些CTO患者在PCI术后并没有获益,至少短期内获益不大。在EF变化之前,心肌应变的因素值得考虑。在一篇研究中发现,尽管大部分单支CTO病变的患者射血分数保留,但是整体及靶血管区的心肌应变能力已经降低,且梗死面积越大径向和周向应变能力下降越明显,提示存在左心功能早期损害。

发表的另外一篇文章也提示,有CTO血管和没有CTO血管的患者进行对比,在CTO血管供血心肌的部位,心肌应变、GCS(整体心脏长轴应力)、GLS(整体纵向应变)都有明确的降低。所以,对于CTO患者而言,早期开通或许临床没有获益,但早期心肌应变会有一些改变。

思考五:CTO-PCI如何“有效”开通?

对于CTO PCI如何“有效”开通这个问题,一些研究有报道过类似问题。研究将CTO血管开通分为三种情况:优化的成功开通、不太成功的开通和手术失败。其中不太成功的开通分三种情况:大的边支血管的丢失、最终TIMI血流分级1-2、残余直径狭窄%>30%。不太成功的开通CTO血管,事件的发生率和远期费用更高。所以优化的成功开通非常重要。

在另一篇研究中发现,对于CTO 患者无临床症状、无存活心肌或依据解剖结构被认为更适合 CABG 的三类患者,PCI术后的远期死亡风险或 MI(心肌梗死)的事件发生率会明确增加。

因此,不是所有的CTO患者都适合PCI手术,也不是都能从PCI手术中获益。当然,现在的CTO学术俱乐部提供了CTO PCI的临床路径可供参考,为提高开通成功率提供了保证。但还是需要强调,介入手术不仅是恢复前向血流,更重要是达到有效开通的目的。

思考六:CCTA对CTO病变的价值

CCTA在CTO病变的诊断和术前规划上非常有价值。在其他专家的团队研究中强调了最大价值是CTO血管自动三维重建来代替人工,会对CTO进行更加细致的分析。这项技术也值得期待更多的临床应用。

宋教授团队也发表了三篇关于CTO血管斑块软硬程度的分析文章。研究最初设定了CT值,分别用软硬斑块,毫无疑问发现软板块相对于硬斑块来讲,对于导丝前向通过的预测能力更好。

同时,团队还与校企共同开发CTO-PCI术前难易程度预测软件,期待可以研发出一个软件,来帮助临床医生术前根据CTA来做前向导丝预测的评价。

思考七:AWE/RWE/ADR/RDR导丝通过技术结果有区别吗?

对于CTO病变无论是前向还是逆向,无论采用什么技术,导丝通过无非是两种形式:第一种是导丝全程在真腔内,第二种是导丝一部分走在内膜下,再重回真腔内,开通建立前向血流。

那不同导丝通过方式对于CTO开通后的结果是否有影响?一篇研究提示,一旦恢复前向血流后,强烈建议IVUS来操作,因为IVUS和造影对导丝通过不同路径的不一致性非常明显。有时单纯借用造影来判断导丝是在真腔还是内膜下,没有IVUS更精确。

对于CTO闭塞开通后有没有再次植入支架,有篇研究会给我们一个很好的启示。26例患者在CTO PCI术后进行了一项生理功能学的评价,77%患者FFR值升高。临床上随着CTO闭塞时间越来越长,远端相对正常段来说,伴随着时间延长会出现负性重构。患者在血管开通后,功能恢复不会很快。对于药物球囊的使用,在CTO血管开通后,是否也可以做介入无植入、介入延迟植入或介入少植入的方式来缓解内膜恢复的间歇,远端相对正常段血管功能得到恢复后再去做介入干预或许会更好。

总结

1.对于CTO介入诊断,还有很多工作需要做。对于CTO血管供血心肌的评价:是否存活?是否缺血?缺血负荷?以及是CTO还是ATO或者sub acute TO。

2.关于精准治疗,需要临床医生考虑精准的诊疗究竟可以给患者带来哪些获益,以及哪些患者需要进行PCI手术,哪些患者可以采取其他方式诊疗。

3.治疗方面,OMT需要进行更充分的研究来证实其价值。有些患者药物治疗效果不错的,可以进行1年以上的长期随访,等到心脏扩大以后建议进行外科CABG或PCI。伴随着器械和理论的进展,未来或许会进行介入无植入或介入少植入的干预。