导语:自动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)这一概念被提出,对ASCVD的探索从未止步,直到2013年,ASCVD作为整体管理理念被ACC/AHA指南提出。自此以后,围绕ASCVD主题的研究方向层出不穷,包括高胆固醇血症、代谢综合征、高血压、糖尿病等很多方面,其中,血脂异常是引起ASCVD事件的主要原因之一。随着中国成人血脂异常患病率大幅攀升,中国血脂管理面临着巨大挑战。基于此,国家“十四五”血脂异常重点攻关项目启动,由北京大学第一医院李建平教授负责的中国高胆固醇血症的筛查与干预新靶点研究引起业内广泛关注,并得到多方的积极参与和支持。在刚刚结束的阜外血脂暨心血管代谢医学高峰论坛上,李建平教授报告了中国血脂管理现状,重点介绍了“十四五”血脂异常攻关项目并提出希冀与展望。

1.中国ASCVD居死因首位,疾病负担严重

-

2019年,中国有187万人死于缺血性心脏病,居全球首位。

-

2018年,心血管病死亡占我国城乡居民总死亡原因的首位,农村为46.66%,城市为43.81%。

-

2018年因急性心梗、颅内出血和缺血性卒中住院费用升至约1100亿元。

2.血脂异常是引起ASCVD事件的主要原因之一

-

2020年《JACC》发文回顾了近30年来全球心血管病发病情况,指出30年来,血脂异常、血压升高、不健康饮食稳居心血管病前三位风险因素。

-

人群血清胆固醇水平的升高将导致2010-2030年期间我国心血管事件增加约920万。

3.中国成人血脂异常患病率大幅攀升

-

中国成人血脂异常患病率近15年提高17%

-

中国居民营养与健康状况调查(CNHS)发布《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》数据显示≥18岁人群血脂异常患病率高达35.6%。

-

2012-2015年CHS报告,中国≥35岁居民血脂异常总体患病率高达34.7%。

高胆固醇血症患病率在我国逐年攀升,直接导致77%冠心病死亡。然而,中国居民对血脂认知较浅,重视程度不足,检测、治疗与控制率很低。

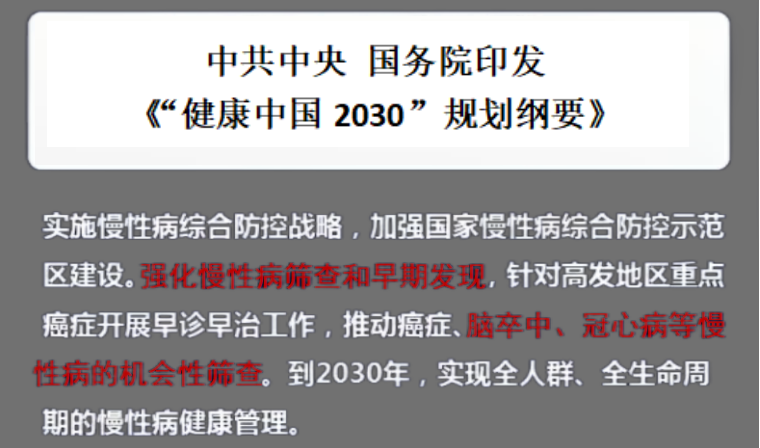

习总书记提出的健康中国2030的目标:早日实现我国心血管死亡的拐点,降低慢病带来的疾病负担。

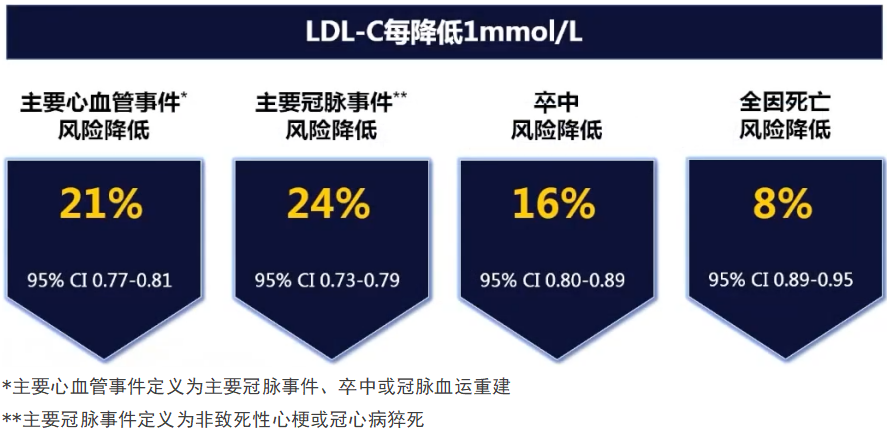

CTT荟萃分析:无论一级/二级预防,他汀均能显著降低心血管事件和死亡风险。

2016降胆固醇治疗协作组(CTT)荟萃分析:入选28项RCT研究183,419例患者,其中23项研究对比他汀与安慰剂,5项研究对比他汀强化治疗与常规治疗。

CAMI数据分析:中国高危+极高危患者他汀药物使用率低,LDL-C达标率低。

2013-2016年利用中国急性心肌梗死(CAMI)注册登记研究数据,研究30,952例患者,急性心肌梗死患者发病前的动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)危险分层情况和应用他汀类药物进行预防治疗的现状。

该研究结果显示:我国超半数急性心肌梗死患者发病前为ASCVD低中危患者,高危和极高危患者使用他汀类药物进行一级、二级预防的比例均较低,LDL-C达标率低。可能与患者相关知识缺乏、对疾病重视程度不足、过分担心药物的不良反应以及经济负担增加等有关。

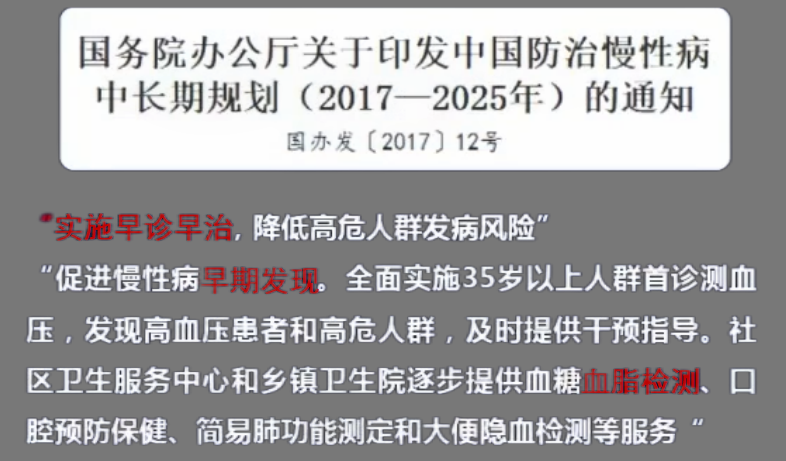

国家层面上对ASCVD慢病的长期规划,为早期血脂筛查提供政策支持。

中国高胆固醇血症的筛查与干预新靶点研究

参与项目研究的团队总结和梳理了目前我国高胆固醇血症防控领域的现状,提出了4个主要问题:

1.基层医疗单位高风险患者筛查不足;

2.家族性高胆固醇血症(FH)患者检出率过低;

3.已有的药物不能满足临床需求;

4.缺乏针对高危、极高危患者精准、强效的治疗策略。

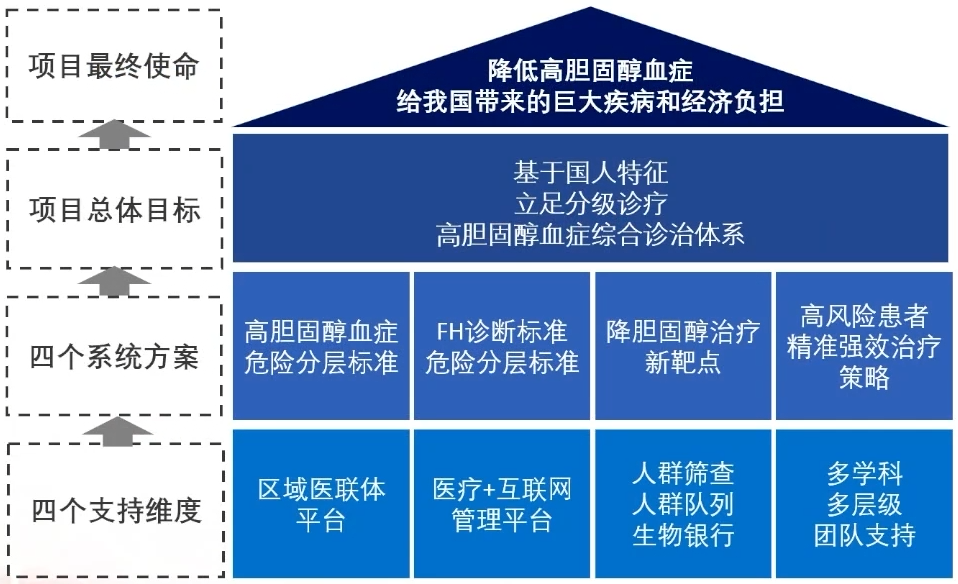

首先希望建立起四个支持平台,在此基础上形成四个系统方案,以期通过项目的开展形成基于国人特征、立足分级诊疗的高胆固醇血症综合诊治体系,从而达到降低高胆固醇血症给我国带来巨大疾病和经济负担的最终使命。

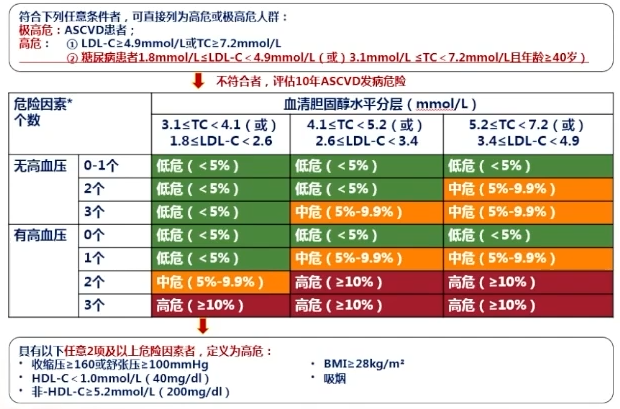

建立新的高胆固醇血症危险分层标准并在区域医联体内推广应用。

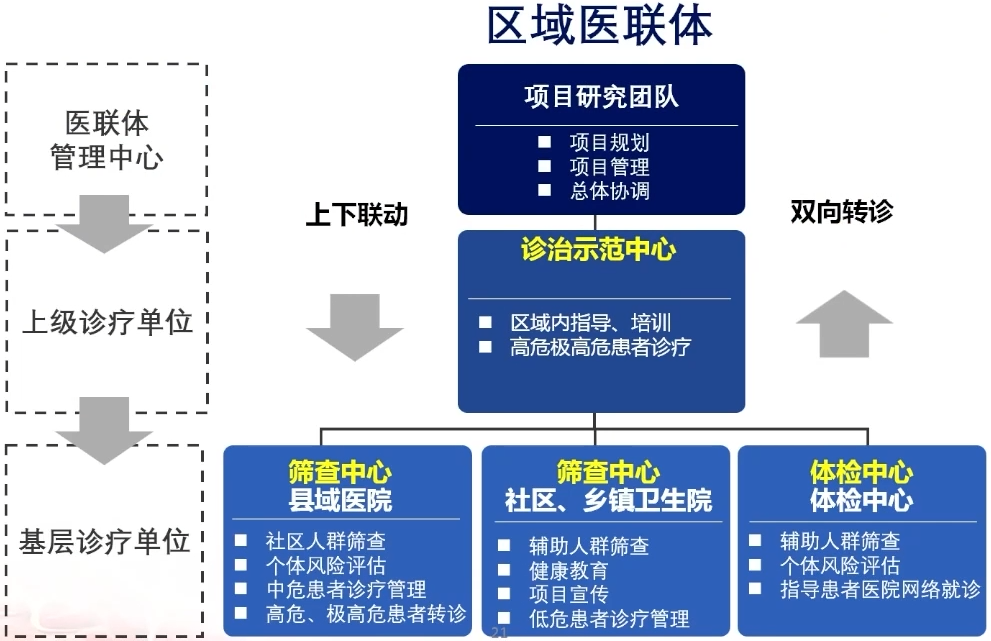

(1)构建高胆固醇血症区域医联体

(2)开展血脂异常筛查、规范管理与随访

筛查→诊断→危险分层→治疗靶标→危险因素综合管理(血压、血糖)→转诊→管理→长期随访

血脂异常诊断标准(符合至少一条):

①既往诊断血脂异常(具体血脂水平见③-⑤条);

②既往服用降脂药物;

③甘油三酯(TG)≥1.7mmo/L或150mg/dl;

④低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)≥3.4mmo/L或130mg/dl;

⑤高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)<1.0mmo/L 或40mg/dl。

LDL-C极低值家系及散发人群筛选标准:LDL-C不服药时<1.8mmol/L。

(3)建立新的ASCVD 10年风险预测模型

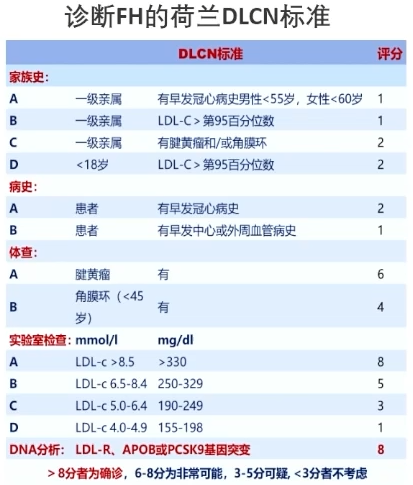

建立中国FH的诊断标准以及危险分层标准并在区域医联体内推广应用。

FH是高胆固醇血症最严重的类型:

-

FH是严重的遗传代谢病;

-

LDL-C水平升高过多,青少年即可心梗死亡;

-

估计我国有560万FH患者,疾病负担沉重。

我国FH诊断现状:

-

诊断复杂,需结合临床指标和基因检测结果;

-

我国尚无基于循证证据的诊断标准;

-

我国FH检出率不足0.1%。

医联体范围内推广应用:把诊断标准和危险分层植入到更简便的信息化手段里,如手机APP、小程序从而更便捷地与患者端建立联系,医生也可以借助这些手段快速地对患者做出判断和危险分层。

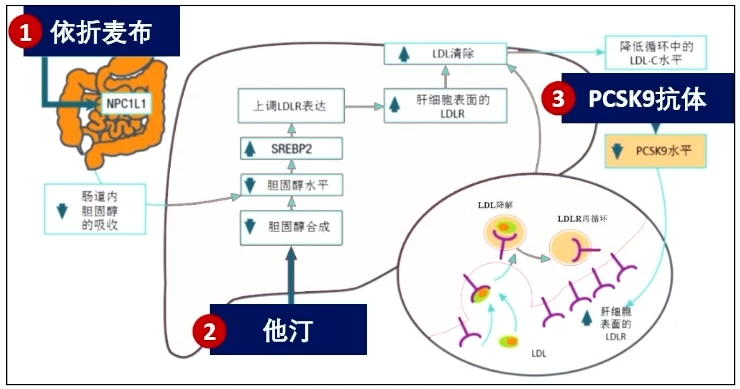

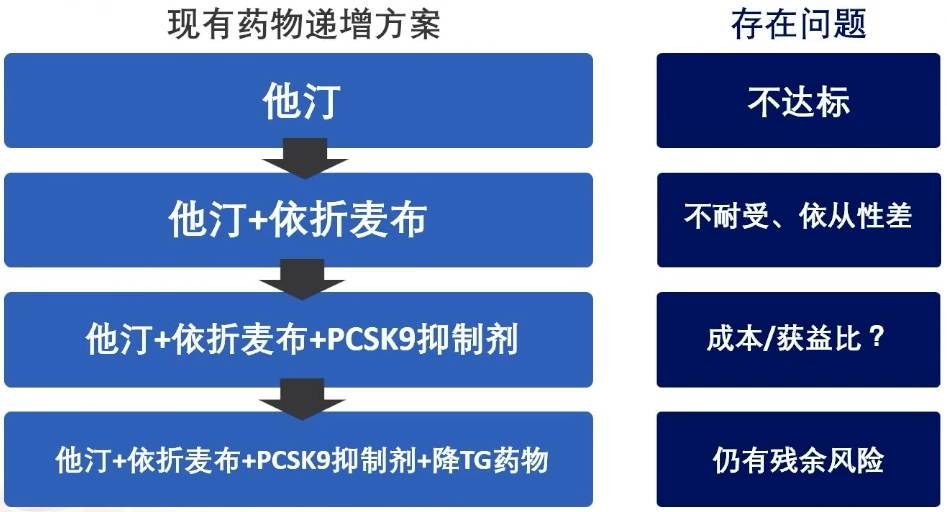

探索降胆固醇治疗新的干预靶点。

(1)我国降胆固醇药物临床选择困境

治疗难题:均为国外研发;不能耐受;严重副作用。

目前上市的降低胆固醇药物三大类:抑制吸收类、抑制合成类、PCSK9抑制剂。

(2)对于胆固醇水平极端值家系:探索新的降胆固醇靶点。

探索针对ASCVD高危、极高危患者的精准强效的降胆固醇治疗策略。

(1)针对ASCVD高风险患者,缺乏个性化精准治疗方案

(2)建立精准强效治疗策略:个体化的药物种类、剂量以及组合方案。

(3)治疗策略验证:对筛查出的FH合并冠心病和/或脑卒中患者进行治疗方案验证,以便推广应用。

中国是一个多民族的国家,不同民族之间存在不同的遗传和环境因素。新疆医科大学附属第一医院牵头进行了基于不同民族高胆固醇血症的筛查、新干预靶点的对比研究。

项目特色

-

针对基层开展筛查,成果返回基层,实现慢病管理“重心下沉和关口前移”。

-

采用信息化数据采集和患者管理,推广“医疗+互联网”模式在基层慢病管理中的应用。

-

纳入多个民族队列,探讨基于民族特征的精准胆固醇防控策略。

创新点

-

构建一个全新的动脉粥样硬化性心血管疾病10年风险预测模型;

-

中国首个家族性高胆固醇血症诊断和危险分层标准,填补国内空白;

-

两个以上具有我国自主知识产权的干预新靶点,填补国内空白。

高胆固醇血症的筛查与干预新靶点研究作为国家“十四五”重点研发项目,是目前国内最大的高胆固醇血症从临床到基础研究的一个项目。李建平教授在报告的最后也呼吁:希望大家多关注、支持和参与到这个项目中,血脂管理任重而道远,需要多方参与,共同促进,以最终实现血脂领域更高水平的管理,降低高胆固醇血症给我国带来的巨大负担。

专家简介

李建平

主任医师,教授,博士研究生导师。北京大学第一医院副院长、心血管病研究所所长。北京大学分子心血管学教育部重点实验室副主任、中国医疗保健国际交流促进会心血管健康分会主任委员、北京医学会心血管病学分会副会长、北京市胸痛中心联盟副主席。

1992年毕业于北京医科大学临床医学专业,1998年获得北京大学第一医院心血管内科学博士学位,1999年至2003年在哈佛大学做博士后工作。2003年回国至今,主要从事冠心病的介入诊疗工作,是卫健委冠心病介入诊疗培训基地导师,北京市心血管介入质量控制和改进中心专家委员会委员。

以第二完成人身份获得国家科技进步二等奖一项、其它国家级科技将一等奖三项、二等奖一项。

荣获人民网、健康时报组织评选的“国之名医”“荣耀医者”“人民好医生”称号。

PC版观看链接:(复制使用浏览器打开)

https://in.docbook.com.cn/meetingHome/61611