欧洲心脏病学会(ESC)年会是世界上规模最大、最具影响力的心血管学术会议,ESC 2022年会以线上线下相结合的方式在西班牙巴塞罗那举行。此次大会共170个国家的40000余人参与,涵盖了心血管医学相关的所有主题,展示了最新的心血管科学与创新技术。年会期间共发布四部新的临床实践指南NOAC用于房颤患者的部分适应证和禁忌证。房颤管理方面新观点主要分为两方面:房颤综合管理和早期节律控制。在华东医院介入中心启动仪式,复杂冠心病介入治疗暨心源性脑卒中防治论坛上,复旦大学附属中山医院朱文青教授从这两方面的相关研究进行了详细的介绍。

1.GLORIA-AF研究:评估房颤ABC综合管理模式能否大规模实施

背景:房颤综合管理ABC模式具有降低心血管不良结局的疗效,但分析受限于特定国家或地区,且主要聚焦于心血管共病。

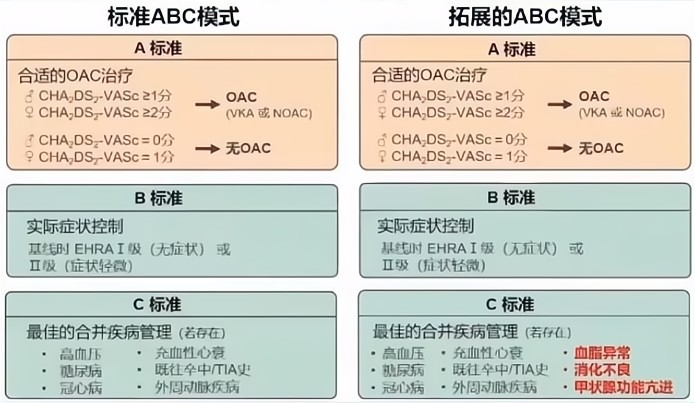

目的:评估达到ABC标准数目和不同依从性模式对临床结局的影响;评估对拓展"C标准(增加非心血管合并症)是否能提供一致的评估结果。

GLORIA-AF研究纳入>18岁、CHA2DS2-VASc评分≥1分的新诊断(<4.5个月)房颤患者。共纳入了24608例患者(平均年龄70.2岁)。

标准ABC模式的C路径只包含心血管合并症,拓展的ABC模式C路径额外包含3种非心血管合并症。

主要终点:全因死亡/MACE复合终点

次要终点:全因死亡、心血管死亡、卒中、血栓性栓塞、MACE、心梗、大出血、死亡/卒中/大出血复合终点、死亡/MACE/大出血复合终点。

研究结果:

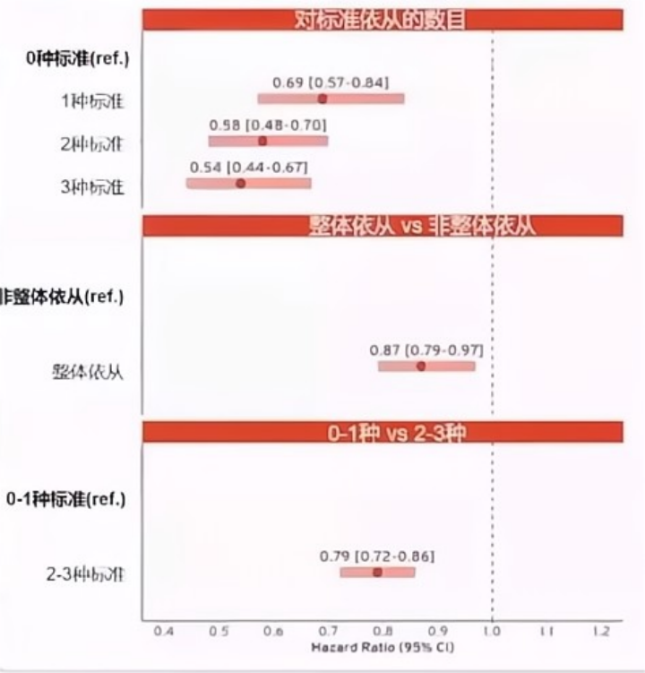

对ABC标准依从的数目越多,依从程度越高,主要复合终点风险下降越大。

主要终点HR(95%CI)

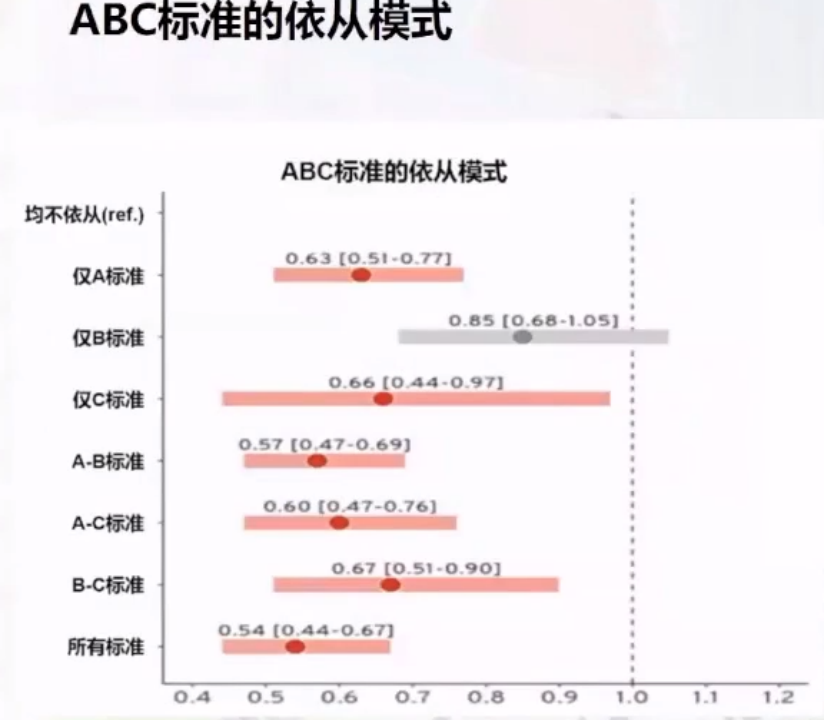

依从性模式分析显示:不同ABC 标准的依从模式对主要终点风险的影响不同。对标准依从的数目越多获益幅度越大,“A”和“C”标准是驱动ABC模式效应的最主要因素。

注:红色线条表示终点风险降低有显著性,灰色线条表示无显著性。

对ABC标准依从的数目越多、依从程度越高,关键次要终点风险越低。

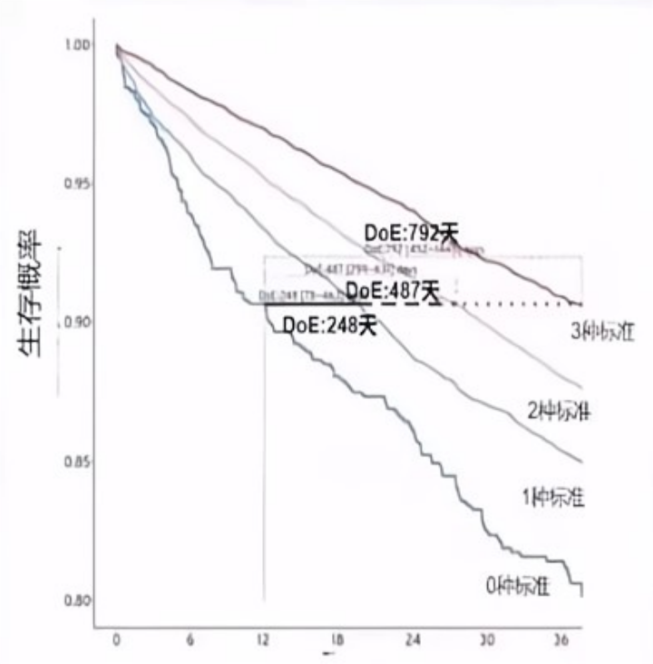

事件延退(DOE)分析显示,对多个标准依从与1年无事件生存率增加显著相关。以达到0种标准获得的1年生存率为参照,对1、2、3种标准依从的患者获得相同的生存概率的平均时间分别延长248天、487天、792天。

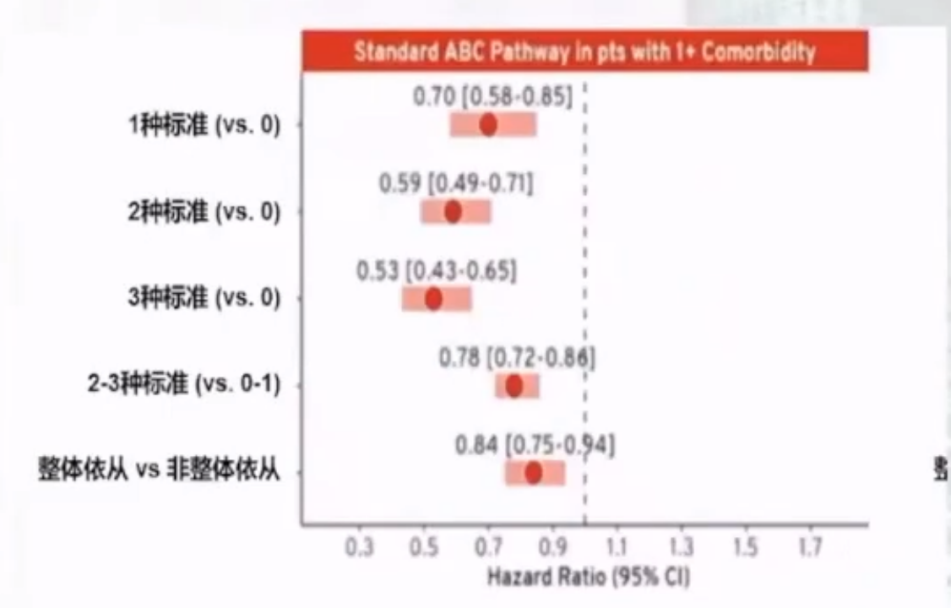

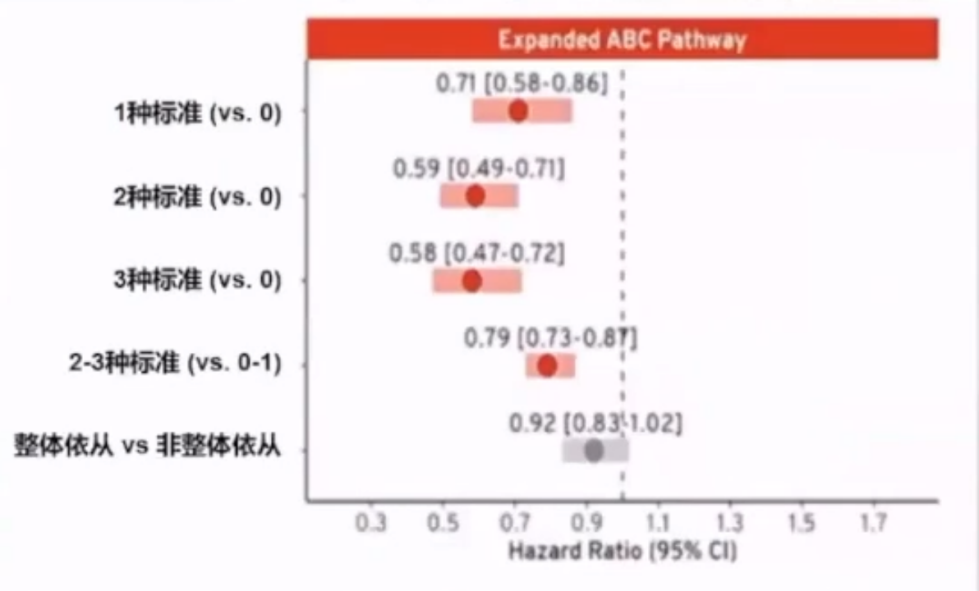

至少存在1种合并症、使用拓展”C“标准,可观察到一致的结果

对ABC标准依从的数目越多、依从程度越高,不良事件风险越低。标准ABC模式,伴至少1种合并症。

拓展的ABC模式

2.法国真实世界研究:评估房颤综合管理对新诊断患者临床预后的变化趋势

背景:近年来提出了房颤的综合管理理念(ABC模式),以降低房颤相关的死亡率、发病率和住院率。

目的:全国性队列研究旨在评估在综合管理理念下,自2010年,新诊断房颤患者缺血性卒中、颅内出血、心衰住院、心血管死亡和全因死亡的风险变化趋势。

研究方法:一项全国性纵向队列研究,纳入从2010年1月1日至2017年12月31日法国全国住院/出院数据库1938269例所有因房颤住院的成人患者。

研究终点:与在2010年诊断的患者相比,往后每年新诊断房颤患者的1 年缺血性卒中、颅内出血、心衰住院、死亡风险的变化。

研究进行逻辑回归分析,调整了年龄、性别、高血压、糖尿病、心衰、既往卒中史、血管性疾病、COPD、高脂血症、炎症性疾病、肿瘤、肾功能/肝功能异常、贫血和出血史。

研究结果:

2010~2018年间,患者的卒中风险呈逐年显著增加的趋势。

-

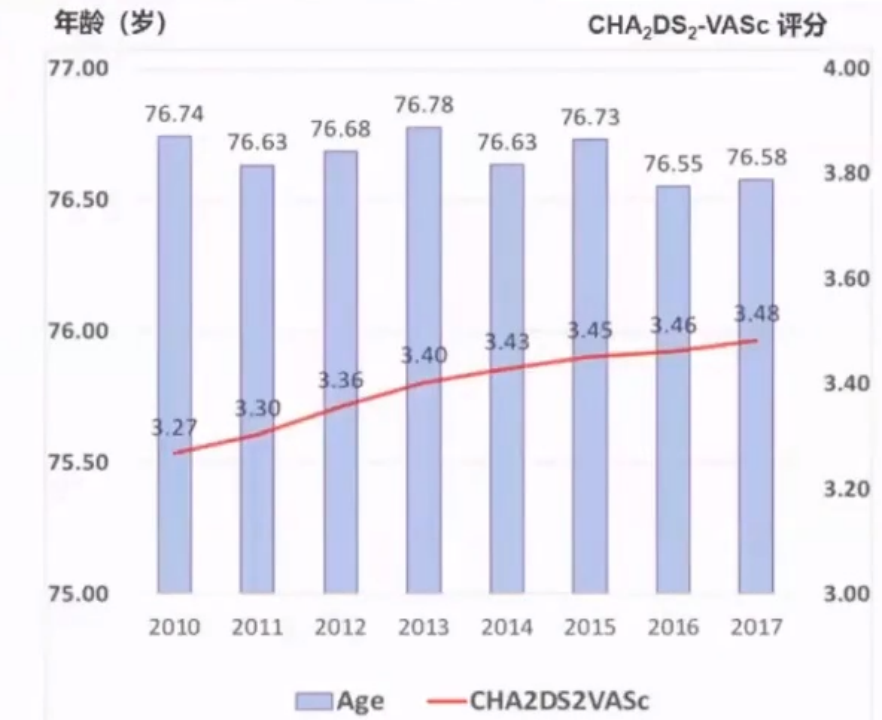

新诊断房颤患者的年龄从2010年的77.1±11.8岁稳定至2018年的76.9±12.6岁;

-

房颤患者的平均CHA2DS2-VASc评分显示出每年显著增加的趋势(从2010年的3.32到2018年的3.54,p<0.001)。

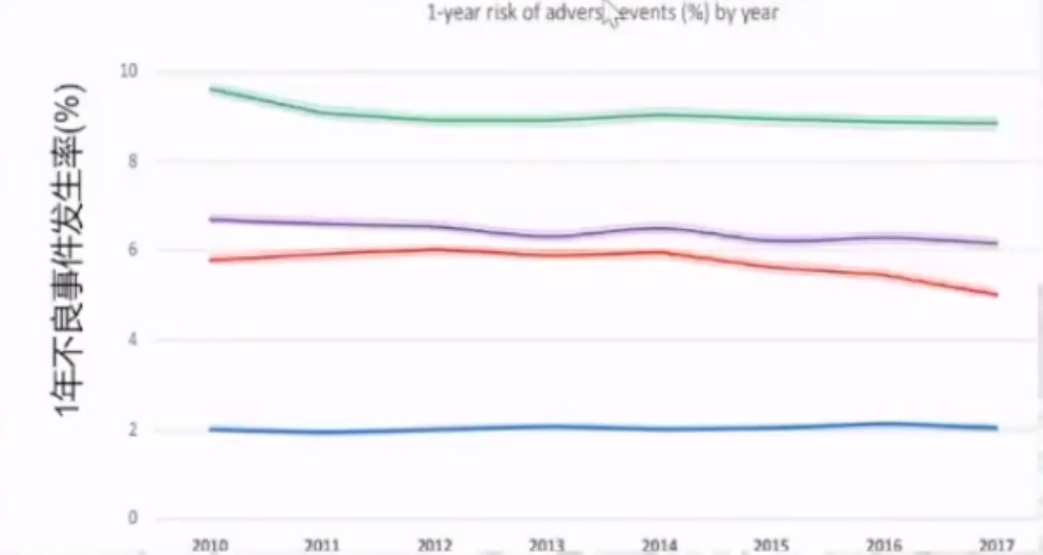

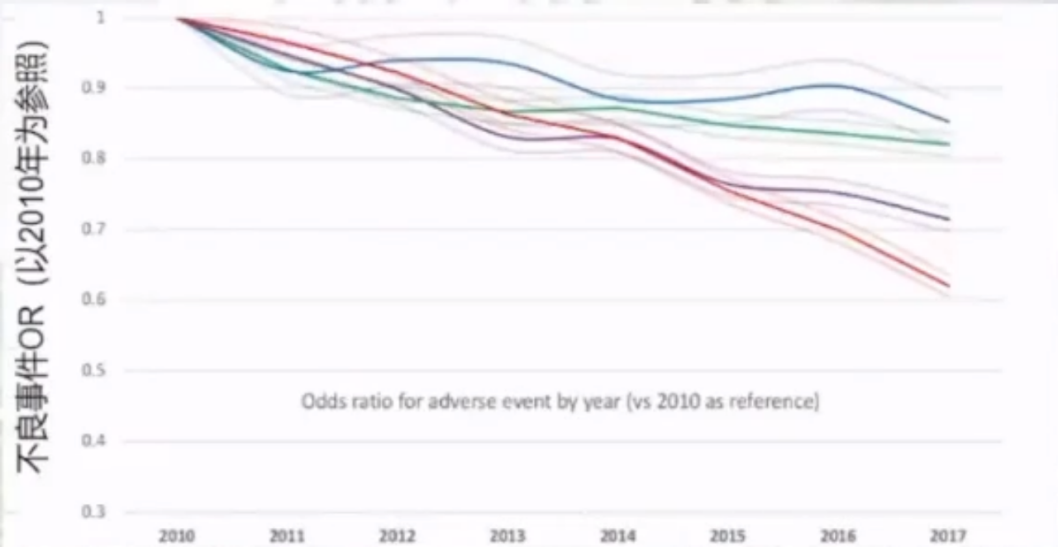

在房颤的综合管理理念下,新诊断房颤患者的缺血性卒中,大出血、心衰住院、心血管死亡和全因死亡风险呈现逐年下降的趋势。

近年来,新诊断房颤患者的缺血性卒中、大出血、心衰住院、心血管死亡和全因死亡风险不断降低,这可能与口服抗凝药的使用增加以及最新指南提出的更全面和综合的房颤管理方法有关。

与2010年相比,2011年-2018年期间的所有后续年份中,缺血件卒中风险显著降低(HR范围:0.940~0.854;P值范围:P=0.001 ~P<0.0001)、大出血风险显著降低(HRs范围:0.965~0.621;P值范围:P=0.002~P<0.0001)、颅内出血风险无明显变化。

随时间推移的1年不良事件率变化趋势

随时间推移的不良事件OR(以2010年为参照)

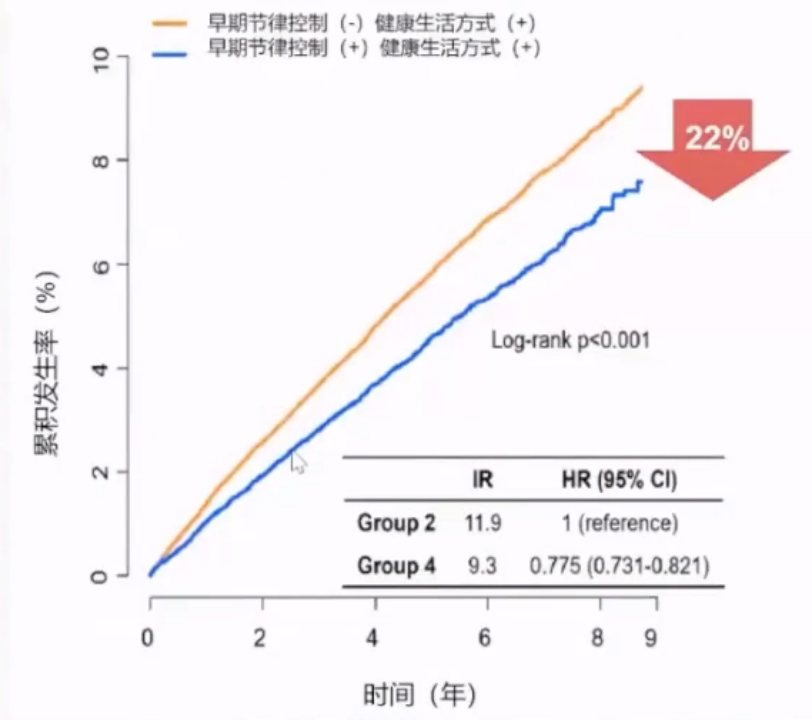

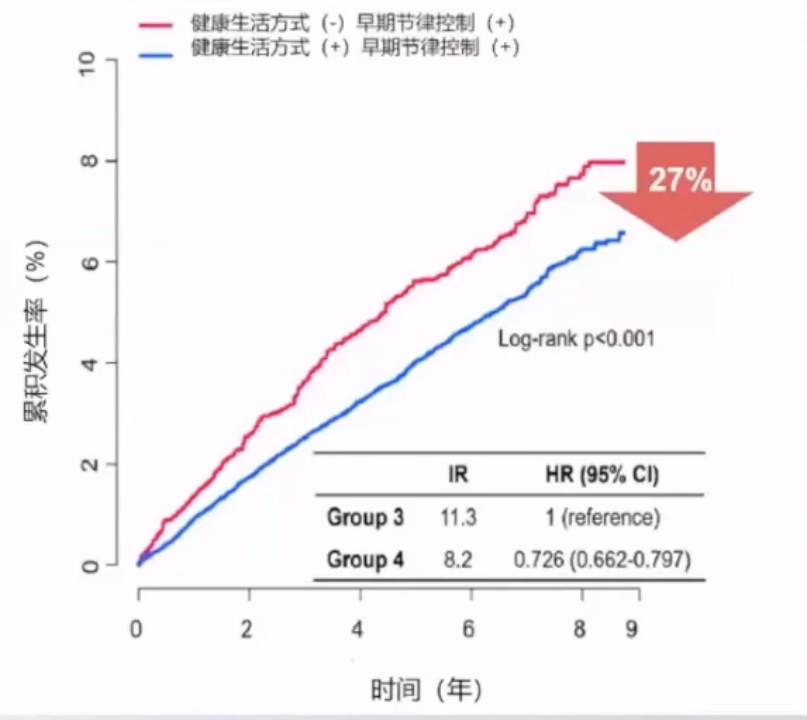

3.韩国真实世界研究:评估早期节律控制结合生活方式干预对卒中风险的协同效应

背景:虽然指南强调了以房颤综合管理来改善患者临床结局,但早期节律控制和生活方式调整对卒中风险的协同效应仍不清楚。

目的:评估早期节律控制结合生活方式调整对卒中风险的影响。

研究方法:

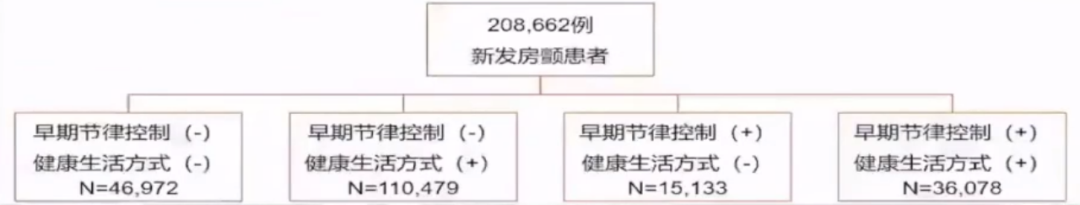

韩国一项回顾性队列研究,纳入208662例新发房颤患者,分为四组,分组方法如下图。

早期节律控制:新发患者2年内接受节律控制治疗,包括抗心律失常药物、直流电复律、或导管消融。

健康生活方式:当前不吸烟、戒酒、定期锻炼的≥2种健康生活行为。

研究终点:随访期间缺血性卒中发生率。

研究结果:

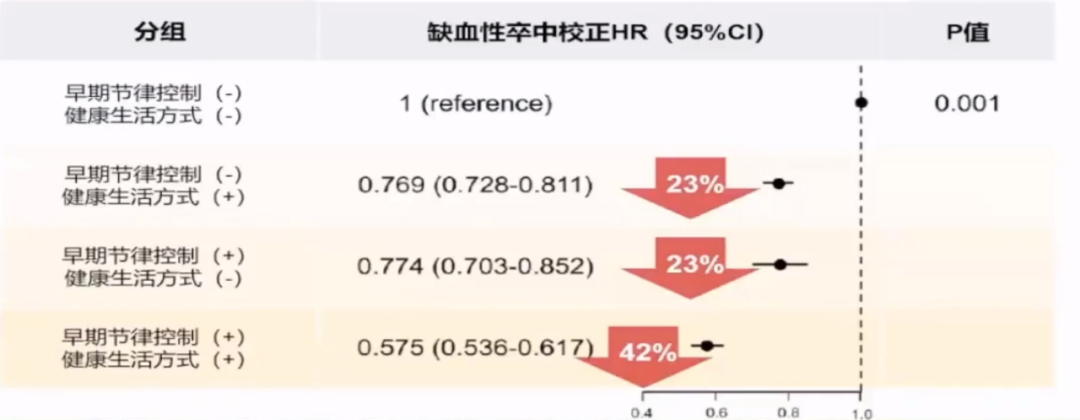

早期节律控制结合生活方式干预可发挥最大的降卒中风险效应

在中位随访4.2年期间,共9905例患者发生缺血性卒中(发生率:10.6/患者年)

矫正变量;年龄、性别、所有合并症(高血压,糖尿病,血脂异常,心力衰竭、既往缺血性卒中、既往ICH、既往心梗、外周动脉疾病。COPD、慢性肝病,慢性肾病,骨质疏松症、甲亢、甲状腺功能减退、睡眠呼吸暂停)、CHA2DS2-VASc评分、CCI、所有药物(OAC包括华法林和DOAC、抗血小板药物、他汀、β受体阻滞剂、非DHP CCB、DHP CCB、地高辛、RAS阻断剂、利尿剂)、BMI 收缩压和收入。

法国真实世界研究倾向得分加权分析:

早期节律控制结合健康生活方式比两项措施单独干预更显著降低卒中风险。

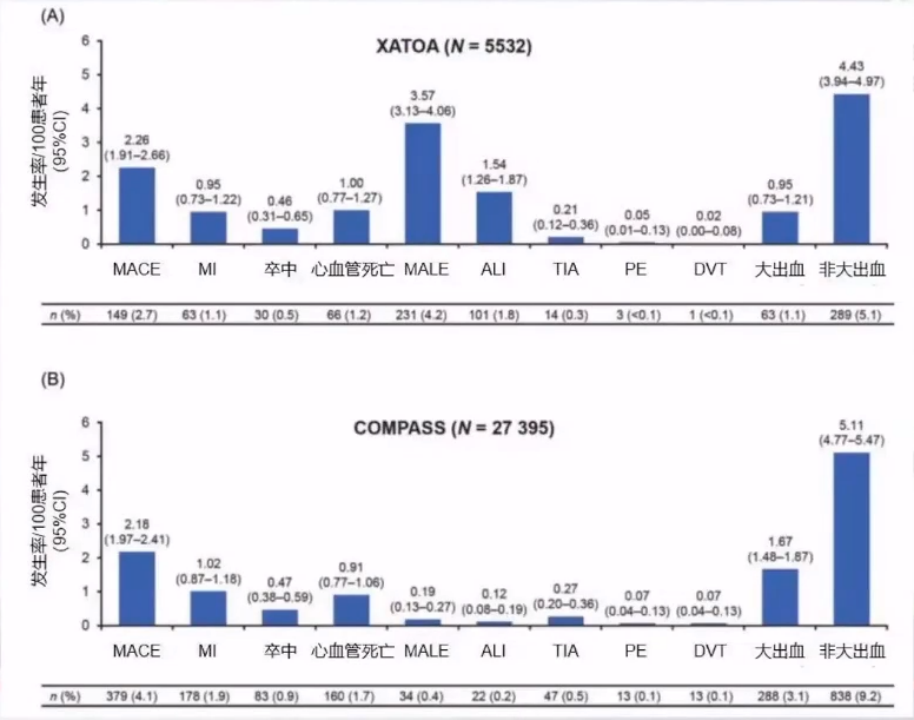

4.XATOA研究-双通道抗栓在有血管风险患者中具有临床净获益

研究方法:

XATOA是一项真实世界前瞻性观察研究,纳入来自22个国家≥400个中心5532名≥18岁的CAD和/或PAD患者。患者使用利伐沙班2.5mg bid +阿司匹林长达4周。从2018年11月开始招募,由开具处方的医生决定所有治疗,2020年5月结束招募,随访时长12-30个月(平均15个月)。

主要终点:患者治疗模式*

次要终点:MACE**、MALE#、ISTH定义的大出血##等。

-

*包括患者临床特征,既往和伴随用药,利伐沙班和阿司匹林的使用/停用原因及用药持续时间;

-

**心血管死亡、心肌梗死(MI)或卒中的复合事件;

-

#急性肢体缺血、慢性肢体缺血和血管原因导致的大截肢(前足部以上截肢);

-

##致死性出血,有症状的关键器官出血,血红蛋白减少≥2g/dL,输注≥2个单位的浓缩红细胞或全血。

研究结果:

-

与COMPASS研究相比,XATOA研究中PAD患者占比更高

XATOA研究中超过2/3患者在入组前接受了标准的二级预防治疗,包括抗血小板药物、他汀类药物和ACEl/ARB。入组前最常见的抗血栓治疗为阿司匹林单药(n=3910,70.7%),其次是阿司匹林联合另一种抗血小板药物的双联抗血小板治疗(DAPT)(n=900, 16.3%)。

注:表格中数据为均值士标准差或n(%);BMI:体质量指数;eGFR:估算的肾小球滤过率;CABG:冠状动脉旁路移植术;ACEl:血管紧张素转换酶抑制剂;ARB:血管紧张素受体阻滞剂。

-

与COMPASS研究相比,XATOA研究的MACE发生率相似,大出血发生率更低

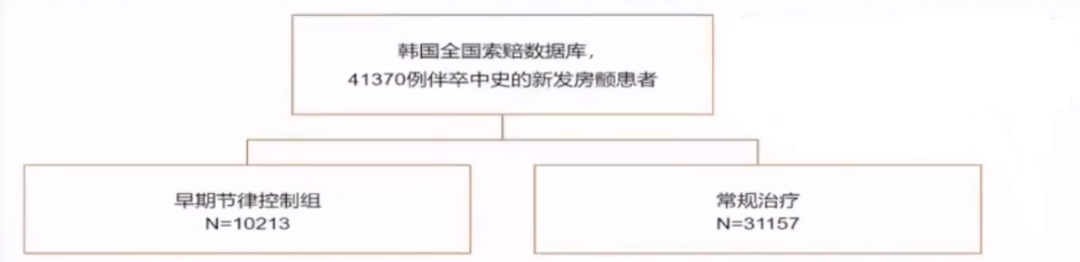

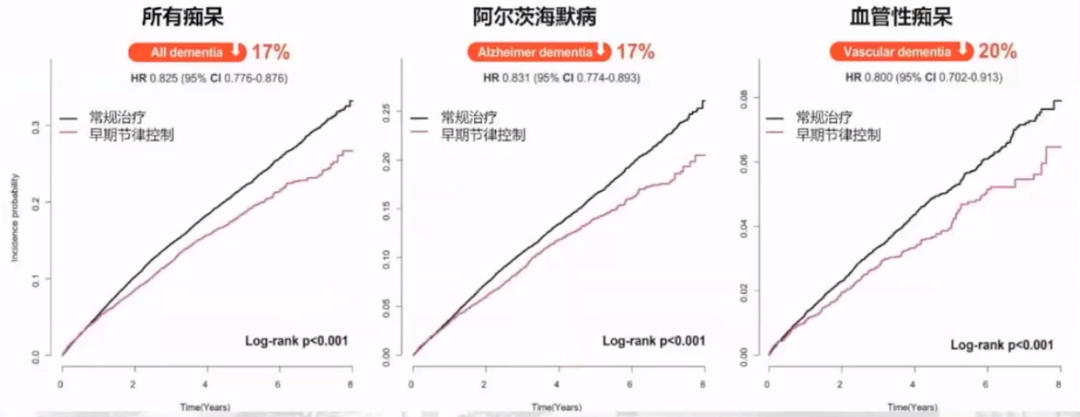

1.韩国真实世界研究:评估早期节律控制和常规治疗的痴呆风险

背景:伴既往卒中史的房颤患者具有高度痴呆风险。虽然房颤患者早期节律控制可降低卒中风险,但早期节律控制能否降低新发房颤伴卒中患者的痴呆发生风险仍缺乏证据。

目的:比较伴卒中史的房颤患者使用早期节律控制和常规治疗的痴呆风险。

方法:纳入韩国全国索赔数据库41370例伴卒中史的新发房颤患者,分为两组,早期节律控制组10213名,常规治疗组31157名。

纳入患者满足以下条件:平均年龄70岁;平均CHA2DS2-VASc评分5.3分;43%女性;所有患者均使用口服抗凝药。在发生房颤后1年内接受节律控制治疗(包括抗心律失常药物、直流电复律或导管消融)。中位随访2.7年。

主要终点:所有痴呆、阿尔茨海默症、血管性痴呆发生率。

研究结果:伴卒中史房颤患者诊断后1年内早期节律控制可能有助于预防痴呆。

无论既往卒中特点如何(如6个月内的近期中风,需要持续康复治疗的致残性卒中,以及需要入重症监护室的严重卒中),早期节律控制对痴呆风险的获益是一致的。

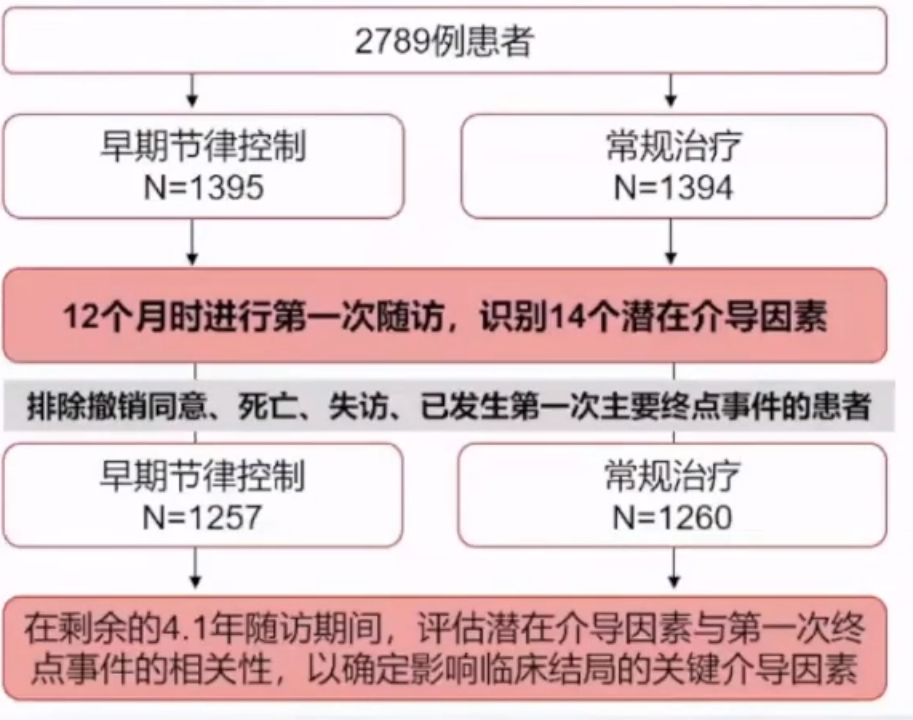

2.EAST AFNET-4数据分析:确定早期节律控制结局改善的预测和介导因素

背景:早期节律控制可改善房颤患者的心血管结局,尚不清楚早期节律控制治疗的哪些方面有助于减少结局。

方法:研究审查了EAST-AFNET4试验数据集,以寻找与心血管结局降低相关的早期节律控制因素。

识别的14个潜在介导因素

-

BMI

-

心脏节律

-

心率

-

收缩压

-

舒张压

-

房颤心室率

-

疑似急性冠脉综合征

-

束支传导阻滞

-

自上次随访以来的房颤复发

-

房室结阻滞

-

房颤类型

-

INR值

-

PT值

-

EHRA症状评分

EHRA:欧洲心律学会;INR:国际标准化比值;PT:凝血酶原时间

主要终点:心血管死亡、卒中、因心衰住院或急性冠状动脉综合征的复合终点。

研究结果:

-

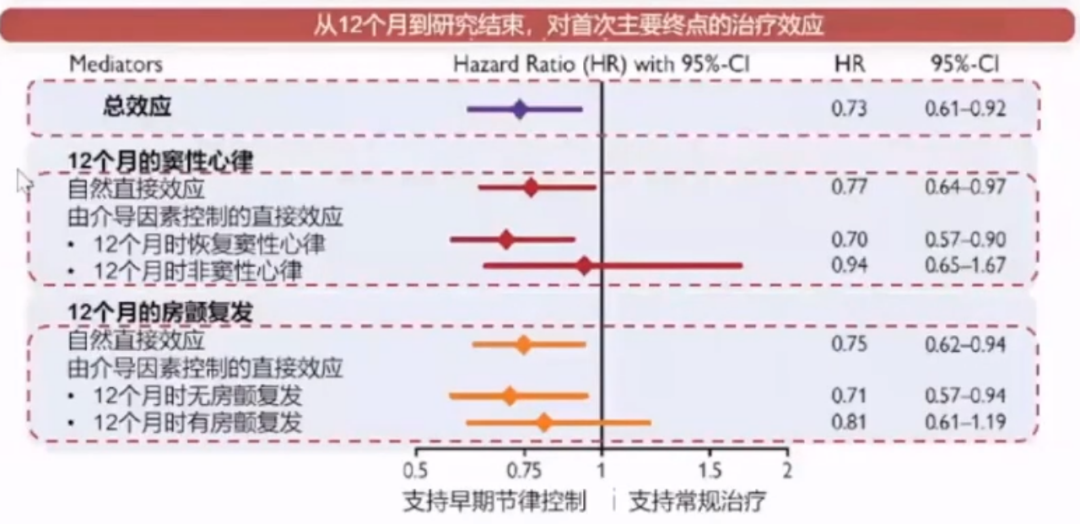

早期节律控制降低主要终点事件的疗效优于常规治疗

12个月时早期节律控制组的房颤复发和维持窦性心律情况优于常规治疗组。

从总效应、自然直接效应、由介导因素控制的直接效应 (12个月恢复窦性心律和无房颤复发)的角度,早期节律控制降低从12个月到研究结束主要终点的疗效优于常规治疗组。

总效应:调整了潜在混杂因素、考虑了介导因素后,对结局的调整治疗效应;

自然直接效应:由于观察到介导因素分布而调整的治疗效应(不受介导因素的影响);

由介导因素控制的直接效应:对12个月时有无窦性心律或有无房颤复发的患者亚组的调整治疗效应。

-

实现窦性心律是早期节律控制降低长期终点事件风险的关键介导因素

12个月时恢复窦性心律解释了80%以上的早期节律控制的治疗效果。

在14个潜在介导因素中,与常规治疗相比,12个月时的窦性心律解释了早期节律控制在后续剩余时间(4.1 年)内81%的主要终点预防效果;在模型中纳入AF复发、收缩压仅分别解释了31%和10%的治疗效果。在降低心血管死亡和卒中事件方面,12个月时的窦性心律分别解释了84%和85%的治疗效果。

-

探索性分析:导管消融相较抗心律失常药物并未改善临床结局

在早期节律控制组,1055例患者未接受消融,98例接受早期(8周内)消融,242例接受晚期(8周后)消融;在常规治疗组,1226例未接受消融,168例接受消融;

相较未接受消融患者,早期节律控制和常规治疗的患者使用消融治疗均不影响主要终点结果,早期消融治疗有降低心血管终点事件的趋势、晚期消融治疗有增加终点事件的趋势,没有显著差异。

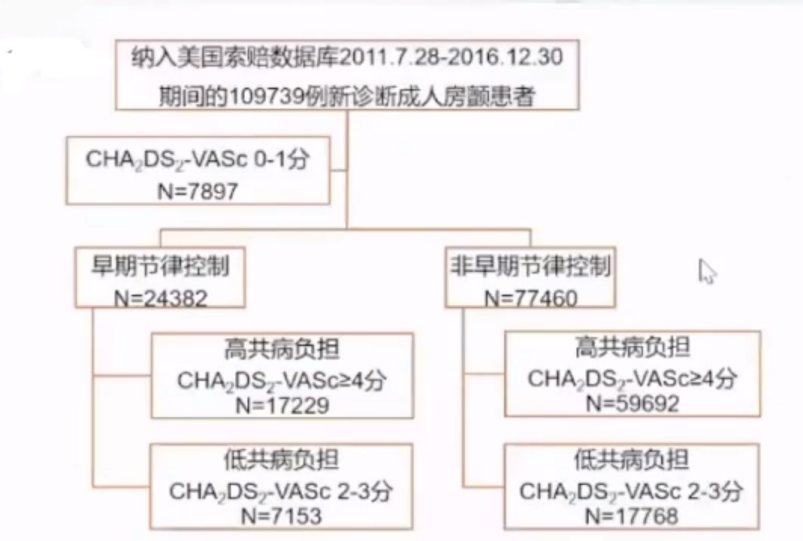

2.美国+英国真实世界研究:节律控制和高共病负担

背景:在EAST AFNET-4研究中,相比低共病负担(CHA2DS2VASc<4分)患者,早期节律控制在高共病负担(CHA2DS2-VASc≥4分)患者中较常规治疗疗效更佳。

目的:2项真实世界人群评估早期节律控制在高共病负担患者中的安全性和有效性。

研究方法:

主要复合终点:全因死亡、卒中、因心衰住院或急性冠脉综合征复合终点。

住院安全终点:死亡、卒中、与早期节律控制相关的严重不良事件(如非致命性心脏骤停、药物引起的心动过缓、房室传导阻滞、尖端扭转心动过速、心包填塞和术前出血或血压事件)的复合终点。

早期节律控制:房颤诊断1年内抗心律失常药物或导管消融治疗;

抗心律失常药物:主要为胺碘酮、索他洛尔、氟卡尼、决奈达隆等。

美国人群:高共病负担患者早期节律控制是有效且安全的

在高共病负担(CHA2DS2)VASc≥4分)患者中,早期节律控制的主要终点、卒中、急性冠脉综合征、主要安全终点风险显著降低;与低共病负担患者无显著交互作用。

英国人群:高共病负担患者早期节律控制是有效且安全的

在高共病负担CHA2DS2VASc≥4分)患者中,早期节律控制的主要终点、卒中、急性冠脉综合征、主要安全终点风险显著降低,不增加主要安全终点风险;主要复合终点上,高共病负担和低负担患者间存在交互作用。

房颤综合管理

-

GLORIA-AF研究综合管理:对ABC标准依从的数目越多终点事件风险越低,且ABC标准的不同依从模式对主要终点风险的影响不同。

-

法国真实世界研究:在房颤的综合管理理念下,新诊断房颤患者的不良结局风险呈现逐年下降的趋势。

-

韩国真实世界研究:早期节律控制结合生活方式干预可发挥最大的降卒中风险效应。

-

XATOA研究:双通道抗栓在有血管风险患者中具有临床净获益。

早期节律控制:

-

韩国真实世界研究:伴卒中史房颤患者诊断后1年内早期节律控制可能有助于预防痴呆。

-

EAST AFNET-4数据分析:早期节律控制降低第一次主要终点事件的疗效优于常规治疗;实现窦性心律是早期节律控制降低长期终点事件风险的关键介导因素。

-

美国+英国真实世界研究:高共病负担患者早期节律控制是有效目安全的。

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。