室间隔穿孔(VSR)作为急性心肌梗死最严重的机械并发症之一,约占急性心肌梗死(AMI)患者的1%-2%,患者在确诊后2周内死亡率达60%-70%。急性心肌梗死并发室间隔穿孔内科治疗疗效差,药物保守治疗死亡率高达90%,外科手术治疗创伤大,死亡率高。随着技术的成熟以及封堵器的改进,介入治疗已经积累了一定的经验。但是,室间隔穿孔的介入治疗风险极高,需要充分把握适应证及封堵时机。首都医科大学附属北京朝阳医院王乐丰教授在近期的急诊PCI治疗讨论沙龙中分享了自己多年来对于AMI合并室间隔穿孔的治疗经验。

资料显示,室间隔穿孔是急性心肌梗死的一种罕见却致命的并发症,在心源性休克中发生率最高。溶栓治疗前,VSR发生率为1%-2%;溶栓时代,发生率为0.2%-0.34%;后再灌注时代:小于0.2%。

1.发病时间

-

多为急性心肌梗死后1周内,在第1天和第3-5天出现两个高峰;

-

溶栓后的患者,平均发病时间为1天;

-

未再灌注治疗者平均发病时间为3-5天;

-

少数患者也可能在心梗后2周时发生VSR。

2.危险因素

-

高龄;

-

女性;

-

无心肌缺血病史、首次AMI者;

-

合并多种危险因素(高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟);

-

未行再灌注治疗。

3.分型

病理分型:

-

简单型:缺损为一直道,多见于前室间隔。

-

复杂型:缺损通道曲折不规则,多见于后室间隔。

-

多发穿孔型:多见于梗死延展者(5%-11%)。

位置分型:

-

心尖缺损型:LAD末梢闭塞所致;

-

前间隔缺损型:占2/3;

-

后间隔缺损型。

4.临床诊断

-

先兆症状:反复剧烈胸痛、恶心、呕吐。

-

穿孔后症状:急性心衰、低血压。

-

体征:心脏杂音(应与二尖瓣反流鉴别:超声)。

-

影像学诊断:心脏超声、MRI。

5.预后

预后(极差):

-

24小时内死亡率24%;

-

1周内死亡率46%;

-

2个月内死亡率67%;

-

仅10%可以存活3个月,5%存活1年;

-

小的穿孔,偶有自行愈合者。

预后影响因素:

-

年龄、性别;

-

血流动力学状态;

-

左心室射血分数;

-

穿孔的大小及发展速度;

-

复杂穿孔和心功能衰竭也是死亡率增加的重要影响因素。

ESC指南:机械循环辅助时代VSR的手术时机,首先评估紧急外科手术的必要性与可行性。循环稳定,缺损较小,可考虑适当推迟手术,以降低风险。

2021 AHA急性心梗机械并发症的科学声明:绝大多数AMI的机械并发症都是外科急症,尽早请心外科医师参与,评估手术时机非常重要。

STS数据、美国医保数据、Meta分析均表明:

-

VSR总体死亡率及手术死亡率均较高;

-

PCI技术降低了AMI后VSR的发生率;

-

近20年,PCl、经皮封堵、机械循环辅助(MCS)技术飞速发展,但VSR的手术死亡率及总体死亡率均未显著下降;

-

PCI、经皮封堵、MCS并不能替代外科手术在VSR治疗中的地位。

北京朝阳医院外科治疗经验:

-

手术时机是成功的关键:目前大部分外科治疗选择在急性心肌梗死4-6周之后。

-

时机过早由于穿孔周围坏死组织水肿,正常与坏死心肌之间分界不清,手术缝合困难,常导致手术失败。

-

实际上很多VSR病人由于缺损大、病情重而无法耐受全身麻醉及体外循环,或无法等到4-6周而病情恶化,从而无法接受外科手术治疗。

急性心肌梗死合并室间隔穿孔,发病率低(<1%),住院死亡率高(87%以上),尤其是女性及老年患者,多为个案和单中心少数病例报道,大样本的文献报道不多。

1.封堵时间

-

目前的建议是在AMI后的2-6周后进行,早期积极的循环支持可以争取手术时间。

-

2周后,VSR周围已逐渐形成疤痕,支撑力增强,过早封堵手术,病人多有心功能差、心电生理不稳定,手术风险大,死亡率高,且早期VSR边缘主要是坏死组织,附着力差,封堵过程中易发生穿孔增大、再通、再穿孔甚至封堵器脱落。

-

过晚期会造成循环支持困难,病人病情恶化,失去治疗时机。

2.VSR与封堵策略的关系

-

直径1cm以内,保守治疗。

-

直径1-2cm以内,积极的药物治疗及临床准备后,进行外科或封堵治疗。

-

直径大于2cm以上,2周存活率相当低。

3.封堵治疗的术前准备

术前处理的目标:

-

降低体循环阻力,进而减少左向右分流;

-

维持心输出量和动脉压,保证周围器官的灌注;

-

维持或提高冠状动脉的血流。

IABP是最佳的治疗:降低左心室后负荷,增加心输出量,减少左向右的分流,减少心肌耗氧量并增加心肌和周围器官的灌注。

推荐处理原则:

-

IABP或循环辅助装置;

-

冠造检查和PCI;

-

在临床诊断的基础上,应用超声检查、CT、核磁检查以及造影检查明确诊断;

-

根据临床情况、穿孔大小和器械情况决定处理策略;

-

比较临床保守、封堵术和外科手术的获益。

4.封堵器的使用原则

-

选择合适的封堵器也是关键之一,大部分使用PDA封堵器。由于VSR多位于前间隔,该部位选用Amplatzer PDA封堵器成功率高、并发症少。

-

选择封堵器伞型号要适宜,通常要大于穿孔直径,因为穿孔处周围组织坏死、血栓形成,封堵器在此处不易固定。

-

由于AMI合并的VSR多为不规则形态,封堵后出现残余漏的机会增多,故不能过于追求完美,只要能明显改善血流动力学紊乱即达到治疗目的。

5.封堵术的注意事项

-

封堵前应详细做超声心动图检查,明确室间隔穿孔位置及其与周围组织关系;

-

心梗后VSR的破裂口多在室间隔底部靠近心尖部,和二尖瓣和三尖瓣的关系术前应给予充分评估;

-

破裂口大小要诊断精确。

-

保留导丝轨道,建立稳定的输送系统也是介入治疗成功的因素。

-

输送鞘管为10-14F,最好用抗折鞘,以防操作时打折再重建轨道而增加手术时间和患者风险。

由于AMI合并的VSR多为不规则形态,封堵后出现残余漏的机会增多,故不能过于追求完美,只要能明显改善血流动力学紊乱即达到治疗目的。术后积极处理心源性休克、心功能不全和肺部感染等合并症。

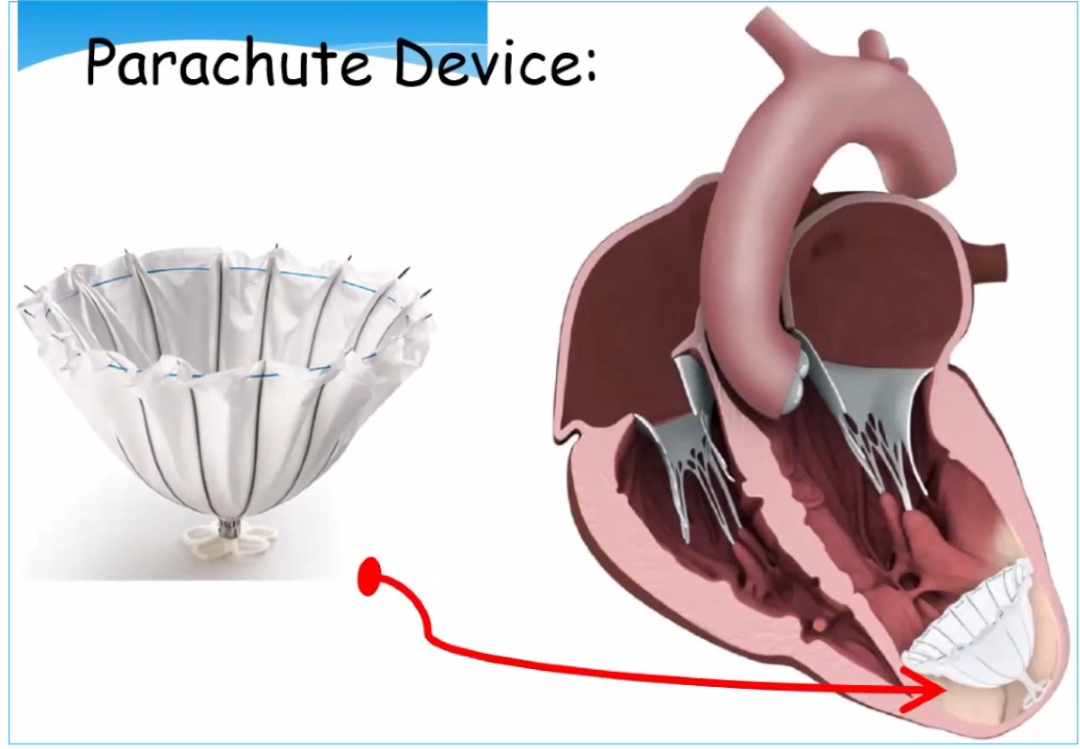

6.封堵治疗的进展及尝试

-

新技巧:轨道建立方法创新(逆行轨道);

-

新器械:左室腔内隔离降落伞装置(对于大的VSR和重症患者,有望带来更好的治疗结果);介入时间提前:2周左右即可进行;

-

PFO封堵器处理多个穿孔;

-

临床危重症技术的改进。

病例1

患者女性,83岁,入院诊断急性前壁心肌梗死。

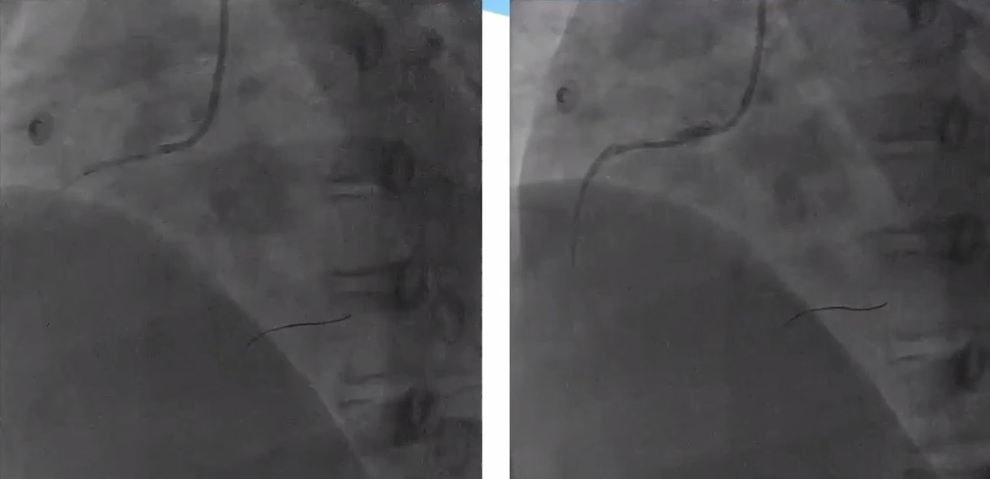

急诊冠脉造影:

行急诊PCI后病情好转,患者胸痛减轻。但2日后出现喘憋,胸骨左缘出现5/6级SM,心脏超声示出现室间隔穿孔(7mm),3日后复查心脏超声示VSR增大至10mm,IABP辅助循环后病情逐渐平稳。1周撤除IABP,转入普通病房,2周后出院,2月后再入院行室间隔穿孔封堵术。

病情转归:封堵术后喘憋症状较前好转,复查超声示仅存在少量残余分流,封堵器固定良好,无移位。术后1天出现发热,最高38.4℃,经对症处理5天后恢复正常,未出现溶血及其他并发症。术后2周病情稳定出院。

病例2

患者女性,67岁,室间隔穿孔(25mm)。

入院诊断:急性前壁心肌梗死,室间隔穿孔,心功能Killip 2级。

入院治疗:IABP辅助、阿司匹林、波立维、低分子肝素。

冠脉造影(入院第25日):室间隔近心尖部可见左右心室间约2cm通道,左向右分流。

PDA 24/26mm堵伞后分流明显减少。

病情转归:术后心脏超声示存在少量残余分流(2处),封堵器固定良好,无移位。术后2周病情稳定出院,随访病人病情平稳。

病例3

患者女性,45岁,间断胸痛1周,加重4小时。

急诊造影:LM无病变,LADp70%-99%,LCXp-d可见70%-80%弥漫性狭窄,中间支近中段70%-80%弥漫性狭窄。

急诊PCI

PCI后患者出现血流动力学障碍,心源性休克,后发现患者有室间隔穿孔,同时伴呼吸、消化、肾脏多系统问题。

讨论认为:患者心功能仍较差,目前间断无创呼吸机辅助通气,持续IABP使用,建议复查冠脉造影。在条件许可下,行室间隔穿孔介入封堵,度过心肌梗死急性期后行冠脉完全再血管化。

急诊PCI 3周后,经过积极的对症治疗患者各脏器功能恢复,于是行室间隔穿孔封堵,封堵后2月进行左冠状动脉介入治疗。患者预后良好。

对于急性心肌梗死合并室间隔穿孔,王乐丰教授总结了3个要点:第一,随着技术与器械的进步,术者对于室间隔穿孔的处理有了一定的信心;第二,以北京朝阳医院的经验来看,2周左右进行封堵是一个合适的时机,此时患者血流动力学相对平稳;第三,越大的穿孔更应该积极处理,相对小穿孔可以考虑保守治疗。

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。