朱文青教授丨持续性房颤消融的现状与展望

心房颤动(房颤)是临床上最常见的心律失常,可导致严重的并发症及死亡。导管消融治疗在维持窦性心律方面优于抗心律失常药物治疗。因此现有房颤指南推荐,对于药物治疗无效或不耐受的房颤,导管消融为一线治疗措施。然而,持续性房颤患者导管消融治疗复发率仍然较高。近年来涌现出很多房颤消融新技术,并在临床试验中取得良好的疗效。在近期的学术会议上,复旦大学附属中山医院朱文青教授重点介绍了持续性房颤消融主要消融术式和策略进展。

2021心房颤动认识和治疗建议将房颤分为:阵发性房颤—发作后7天内自行或干预终止的房颤;持续性房颤—持续时间超过7天的房颤;长程持续性房颤—持续时间超过1年的房颤;永久性房颤—医生和患者共同决定放弃恢复或维持窦性心律的一种类型,反映了患者和医生对于房颤的治疗态度,而不是房颤自身的病理生理特征,如重新考虑节律控制,则按照长程持续性房颤处理。持续性房颤(简称PerAF)会导致患者生活质量和运动耐量显著降低,并且严重影响患者的预后,可导致心力衰竭、脑卒中及死亡风险增加。

全球AF总患病率约为2~4%,中国AF患病率约为1.6%。阵发性房颤(PAF)会向持续性房颤(PerAF)进展。一项加拿大的注册研究(CARAF)共纳入755名PAF患者随访10年,发现在第1年、第5年、第10年分别有8.6%,24.3%,36.3%患者进展为PerAF。

导管消融是PerAF患者重要的治疗手段。一项全球多中心、前瞻性的RCT研究(ATTEST)发现与ADD相比,CA可以显著减缓PAF进展为PerAF。2016年ESC房颤指南指出:对于有症状、ADD不耐受的PerAF患者,导管消融是Ⅱa类推荐。

CABANA研究(一项关于CA在AF中疗效评估的全球RCT研究)中,关于PerAF人群的亚组分析提示,50.3%接受CA治疗的患者发生了AF复发,因此虽然CA优于ADD治疗,但仍伴有较高的远期复发率。另有2015年Doreen Schreiber教授等的研究表明PerAF患者接受多次消融的成功率较单次消融高30%。近年来,随着科学技术的进步以及对PerAF机制的进一步认知,对于PerAF的治疗有了新的进展,接下来将从PerAF消融术式、消融策略、消融能源以及上游治疗等方面的进展进行探讨。

1994年开始进行第一次导管消融到2023年,导管消融经历了近30年发展,出现了多种消融术式,临床效果不尽相同。欧洲心律学会对PerAF不同术式在各个电生理中心的运用进行了一项调查,调查结果表明在大多数中心对PerAF治疗倾向于将单纯的PVI作为首次消融术式,而其他消融术式由于附加消融步骤和消融终点不统一,无法确定最优消融术式。

PV触发:CPVI。

非PVs触发:SVC消融、CS消融、Marshall韧带/静脉消融、LAA电隔离。

CPVI+linear、CPVI+CFAEs/CPVI+linear+CFAEs、纤维化区域消融(窦律下低电压区)、MRI指导下消融、Rotor。

1.PV触发:CPVI

早期多项研究对PerAF进行单纯PVI治疗,远期随访提示成功率仅20%左右。近年来,随着ST消融导管、STSF消融导管、消融指数的运用,PerAF单纯PVI远期疗效有所提高,但仍不容乐观。

2.非PVs触发消融

(1)SVC消融

SVC是房颤重要的非PVs触发灶,有研究报道SVC电隔离可以降低房性心律失常的复发。有研究中407名患者接受额外的SVC消融治疗后,随访450±180天,复发率为16%,显著低于同时期房颤导管消融的复发率且无SVC狭窄的报道。

另外一项研究中,74名AF患者接受常规消融的基础上,附加SVC消融治疗,随访12.1±9.4个月,86.5%患者维持窦律。因此,在常规消融策略的基础上额外进行SVC电隔离有利于提高AD消融的成功率,但是目前仍然缺少大样本的随机对照研究的证实,且如何改进术式从而避免膈神经损伤、SVC狭窄仍需进一步探索和研究。

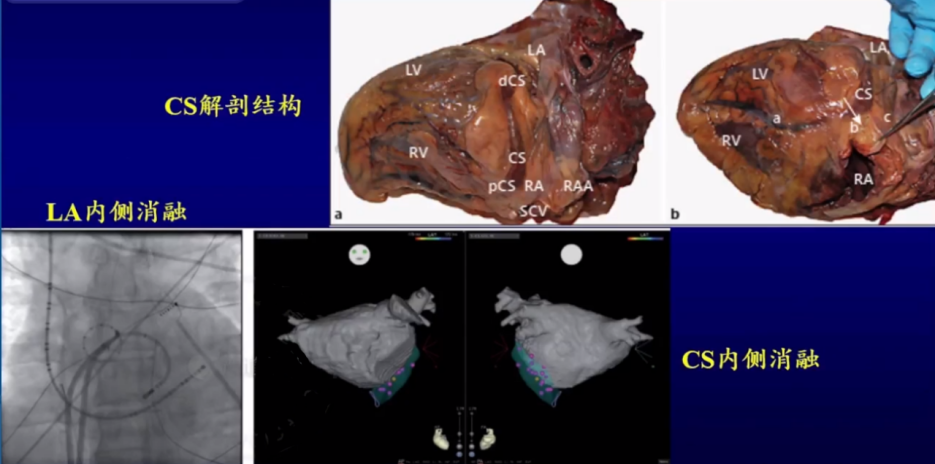

(2)CS消融

多项临床研究证实,对CS进行电隔离有助于提高PerAF消融成功率。近期有研究发现CS远端与LAA存在电传导(LAA-GCV vein,L-Gvein),阻断L-G vein有助于提高PerAF消融的成功率。消融术后,用异丙肾上腺素进行诱发,L-G vein阻断组的诱发率显著低于未阻断组(53.2% vs.83.3%,P=0.013),复发率也显著低于未阻断组(25.5%vs.50%,P=0.039)。

内膜(左房侧)+外膜(CS内)共同消融

(3)Marshall韧带/静脉消融

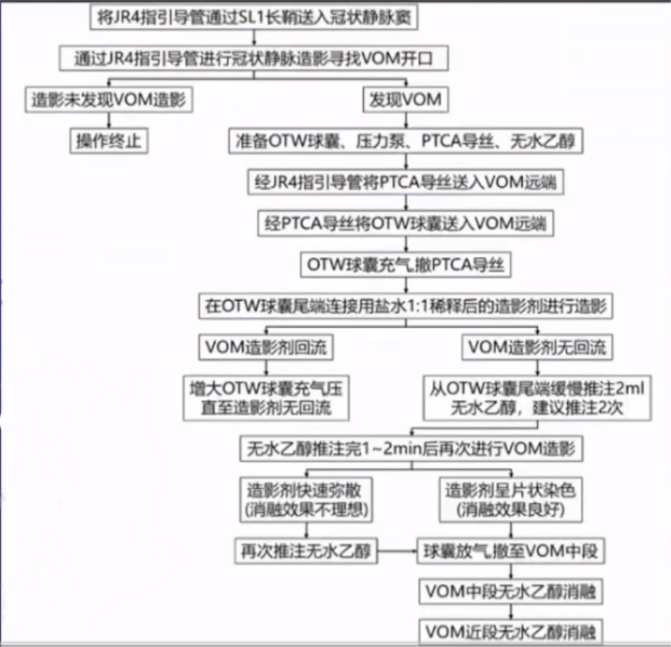

Marshall韧带在心外膜沟通CS和左房(左肺静脉与心耳之间)。VOM:Marshall静脉。

对VOM进行干预的人群包括计划干预二尖瓣峡部(MI或者相关AT)、左侧肺静脉隔离困难、干预自主神经的患者。有研究提示对VOM进行干预有利于提高PerAF的成功率,对VOM进行干预主要有两种:射频消融治疗(RF-VOM)和酒精消融(EI-VOM)。

· 射频消融治疗(RF-VOM)

一项回顾性研究纳入20名接受VOM隔离的PerAF患者,肺静脉和左房隔离后,对VOM进行了静脉造影,并将2-F电极导管插入VOM中标测电位,而后通过左房心内膜对VOM电位进行消融。随访23±11个月,成功率高达90%。但该技术存在局限性:一是Marshall电位的标测不清晰,二是通过左房心内膜对Marshall电位进行消融从而达到电隔离存在一定技术难度。

· 酒精消融(EI-VOM)

操作流程

Marshall-PLAN研究在常规消融的基础上完成了EI-VOM操作,随访12个月,单次手术成功率72%,多次手术成功率89%。VENUS研究纳入350名PerAF患者,随访12个月,单次消融:导管消融+EI-VOM联合组的房性心律失常复发显著低于导管消融组;多次消融:导管消融+EI-VOM联合组的成功率高于单独导管消融组,但统计学没有显著意义。复发的PerAF患者,Marshall酒精消融也可以显著提高成功率。

El-VOM的技术难点及存在的问题:

VOM造影不显示:确实没有或视而不见;导丝球囊到位困难:距离CSO特别近或远、距离CSO特别成角、开口特别粗大或细小、开口特别造影只显示近端;LAA-CS等侧枝循环;IEVOM成功≠MI阻滞;并发症。

因此,EI-VOM有助于PerAF成功率的提高,但目前已发表研究的随访时间均较短,其远期疗效需要进一步临床验证;此外技术操作流程,及并发症预防尚未完全规范,需要进一步研究、探索。

(4)LAA电隔离

研究发现,LAA的形体与AF的进展密切相关,PerAF的LAA具有独特的形态特征。该研究提示,PerAF患者的LAA的直径和深度显著大于PAF,且LAA血流流速显著低于PAF患者。在胚胎学上,LAA源自初级心房管,而LA是源自肺静脉,这导致了二者组织学上的差异。从LA向LAA过渡时,心肌的不连续性已被认为是心律失常产生的潜在底物。此外,PerAF患者的LAA具有较丰富的胶原纤维,因此更易导致AF的发生和维持。

另外一项研究,对987名房颤导管消融术后复发接受redo消融的患者进行分析。有266名患者的标测提示复发与LAA相关,其中有86例患者LAA是唯一触发灶。随访12±3月,LAA电隔离的复发率显著低于LAA局灶消融和LAA不干预的患者,因此LAA电隔离在降低PerAF消融术后复发具有重要的意义。近期发表的两项关于LAA电隔离对PerAF消融获益的荟萃分析结果均提示LAA电隔离能够降低AF的复发率。

虽然上述研究表明LAA电隔离有利于复发率的降低,但是有可能导致LAA血栓的形成风险、卒中风险增加,因此有研究建议对LAA进行电隔离的同时或序贯进行封堵、套扎或者切除。

房颤消融+LAA封堵去除

· AF消融+LAAO“一站式”

有研究表明“一站式”治疗AF是安全、有效的,且卒中率低于预期,但需要进一步的研究来确定哪些患者从联合治疗中获益最多。同时“一站式”治疗虽然可以降低卒中风险,但是不能完全隔离LAA与LA的电传导,因此有研究在“一站式”前提下进行LAA电隔离,部分研究证实了AF消融+LAA隔离+LAAO是安全有效的,但是需要更多的临床研究来验证。

· AF消融+LAA套扎(LARIAT)

LAA套扎可以实现LAA的“机械隔离”,研究发现AF消融辅助LAA套扎可以提高LAA的隔离率,并显著降低房颤的复发。但LARIAT系统降低PerAF消融术后,也有复发的可能,原因包括:LAA是PerAF患者最后形成疤痕的LA结构之一,LAA套扎后LA体积减少10%至40%,这实质上减少了AF发生和维持的LA底物;LAA是房颤和其他房性心律失常重要的触发灶,LAA套扎后LAA会逐渐萎缩成纤维索,这使得LAA与LA完全机械和电气隔离,从而减少AF的复发。

· AF消融(外科)+LAA去除术

有研究通过胸腔镜进行左心房后壁及肺静脉隔离术治疗,并联合LAA切除治疗。所有患者(28名)术后均恢复窦性心律,6个月随访的成功率为100%,9个月随访的成功率高达92.9%,没有死亡,没有心肌梗塞,也没有中风或短暂性脑缺血发作。因此外科胸腔镜AF消融+LAA去除术对PerAF治疗是安全有效的,但需要更多临床研究进行验证。

1.CPVI+linear消融

早期部分研究发现,顶部线和二尖瓣峡部以及前壁线等线性消融可以提高PerAF的成功率。但STAR AF Ⅱ研究发现额外的线性消融并不增加成功率。马长生教授团队的PVI+2C3L研究表明该术式在PerAF患者中运用远期成功率显著高于STAR AFⅡ研究。同样是对心房进行多条线性消融,但是该研究的成功率明显较高,结果有待进一步证实。因为在心房中实现多个消融线的完全双向阻断是非常困难的,考虑到左房后壁在房颤发生和维持中的重要地位,因此有术者提出仅针对左房后壁进行线性隔离(PWI)。PVI+PWI的POBI-AF研究对入组的PerAF的患者分别接受PVI和PVI+PWI治疗,结果表明额外的PWI并不会增加PerAF成功率。2023年发表的CAPLA研究其结果与POBI-AF类似。因此,尚没有明确证据证明额外线性消融可以提高PerAF远期成功率。

2.PVI+CFAEs/+linear+CFAEs消融

一项发表于CJC的荟萃分析,探讨了PVI+CFAEs消融是否可以提高PerAF的成功率。该荟萃分析纳入10项大型RCT,共1062名受试者。结论:相对于PVI,PVI+CFAEs并不会增加远期成功率。EARNEST-PVI研究、STAR AFⅡ研究都提示PVI+linear+CFAEs消融并不会增加远期成功率。一项meta分析显示PVI和PVI+linear+CFAEs成功率无显著差异,后者反而增加消融时间和X线时间。因此,额外CFAEs消融并不能提高PerAF远期成功率。

3.纤维化区域(低电压)消融

STABLE-SR研究探讨了在PVI联合低电压区域消融对PerAF患者的疗效。300名PerAF患者按1:1分别入组,随访18个月,STABLE-SR组的成功率与CPVI没有显著差异。经标测只有50.2%患者的LA基质异常,低电压负荷仅为4.6%。随访结果发现,LA底物正常患者的成功率会显著高于LA底物异常的患者。因此,对于LA底物正常的患者单纯PVI可能就足以保证PerAF患者的远期疗效,额外的消融不一定有利于窦律的维持。

4.MRI指导下消融

DECAAF研究显示:心房MRI可以检测LA的纤维化程度并预测房颤消融的成功率。心房纤维化是房颤复发的重要预测因素,纤维化程度每增加1%,房颤的复发风险增加6%。但是,对于PerAF拟行导管消融的患者,采用磁共振指导心房纤维化病灶的消融能否降低术后的复发率?DECAAF Ⅱ研究回答了这一问题。DECAAF Ⅱ研究是一项前瞻性、多中心RCT研究,纳入全球44个中心、843例PerAF患者,PVI组(对照组)422名和PVI联合磁共振指导心房纤维化消融组(干预组)421名,随访至术后12-18月,干预组和对照组复发率没有显著差异(43.0% vs46.1%,P=0.63)。将纤维化程度以20%为截点分成两组,随访发现:干预组与对照组的复发率均没有差异。因此,虽然DECAAF研究证实心房MRI的检测有助于消融术后房颤复发的预测,但MRI指导的心房纤维化的消融策略并不能提高PerAF的消融成功率。基于目前的证据,对于PerAF的患者,单纯的PVI仍是基石,过于复杂的、广泛的消融策略似乎并不必要,更优的消融策略需进一步探索和研究。

5.Rotor标测及消融

CONFIRM研究通过心腔内64极导管对房颤进行多点同步标测,同时获取单极标测信号,系统自带的软件可以自动分析标测记录的电位,从而获得房颤转子的位置信息。

Rotor定义:围绕某个中心旋转的顺钟向或逆钟向激动,向外发散并控制局部房颤的激动。

Haissaguerre团队采用252个胸部电极阵列进行心电图成像(ECGI),而后将高密度单极电图信号通过相应处理计算出心房激动规律,并将其呈现于重建后的MRI影像上,用于术中指导房颤消融。随访10.6±2.4月,成功率74%。

Ganesan等通过对双极信号作仙农熵(ShEn)计算实现,发现越是靠近转子轴心的位置,其仙农熵值越高。这样,通过在心房内进行多点标测,其中仙农熵最高的位点即转子轴心。Lin等也通过非线性分析的方法计算相似指数(similarity index,SI),成功标测房颤并消融转子,并通过双环导管辅助和验证。

总体而言,Rotor机制在AF维持机制中具有重要的理论和实践价值,但现阶段的标测工具存有较大的局限性,标测结果还需进一步解释,临床应用方面宜相对审慎。

持续性房颤导管消融能源包括:射频消融(RFA)、冷冻球囊消融(CBA)、激光球囊消融(LBA)、脉冲消融(PFA)。

1.射频消融(RFA)

目前,射频是临床上大多数电生理手术中的首选能源。

RF损伤机制:RF是利用射频能量在局部进行逐点的消融,使病变处心肌凝固性坏死,从而阻断心房内兴奋灶。

RF消融优势:RF能使心肌组织产生连续和透壁损伤,安全有效,在临床上有丰富的使用经验。

RF不足之处:RF消融缺乏组织特异性,能量到达的区域均会被消融,因此,射频消融有可能对心房周围结构(如膈神经和食管)造成损伤。

为此,人们开始探索可以替代射频消融治疗房颤的方案。近年来,有学者提出“高功率短时程”(HPSD)消融的概念,即高功率立即产生均匀的透壁电阻加热损伤,因为作用时间短,所以避免了传导热对毗邻结构的损伤。

2.冷冻球囊消融(CBA)

冷冻消融是通过球囊封堵肺静脉,在肺静脉前庭处使心肌组织极度冷却坏死,从而达到肺静脉电隔离。研究表明,相对于ADD,冷冻球囊消融可以有效地延缓PAF向PerAF进展,有效降低房颤复发率。对于PAF的患者,射频消融与冷冻球囊消融的临床疗效相当。目前,PVI仍是PerAF消融的基石,这也是冷冻球囊消融运用于PerAF治疗的重要理论、实践依据。STOP Persistent AF研究中接受冷冻球囊消融(PVI)的患者54.8%维持窦律,欧洲多个国家的注册研究PVI成功率更是高达62%。因此,冷冻球囊消融实现PVI,对于PerAF患者可以保持较高的成功率。此外,部分研究也尝试将冷冻球囊消融运用于心房顶部线、左房后壁等消融治疗。Shinsuke Miyazaki等对AF患者,在PVI基础上通过冷冻球囊实现左房顶部线的电隔离,术后通过电表测系统,检测顶部线的隔离率,结果提示顶部线的隔离率为77.2%。随访12个月,82%患者维持窦律。因此,冷冻球囊运用于PerAF患者消融治疗是安全、有效的;此外通过合适地操作也能实现心房基质的干预(如线性消融等),且临床疗效与射频消融相当。但是通过冷冻球囊实现其他心房基质改良消融存在一定局限性:例如操作难度大、阻滞线的验证等,需要更多临床研究来验证。

3.激光球囊消融(LBA)

激光可以产生高能光束,对组织产生热损伤和机械损伤。有研究纳入房颤患者353名进行PVI,随访12个月,LB与RFA的成功率相当。另外一项来自欧洲的前瞻性RCT,对比了LB和CB在PerAF中的疗效,CB组手术时间显著短于LB组;随访12个月,二者成功率无显著差异。LB最为新型的能源运用于房颤消融治疗,根据已发表的研究,其安全性和有效性与RFA和CB相当,但目前仍然需要更多、大型临床研究来验证LB的有效性和安全性。

4.脉冲消融(PFA)

PFA是通过向组织施加电流,在数秒钟内形成细孔,破坏细胞膜的稳定,从而导致细胞凋亡。目前有多种PFA导管运用于临床研究,探索PFA对房颤治疗的疗效。

心脏组织对PFA敏感,而食管、膈神经、肺静脉和冠状动脉则相对耐损伤。动物研究初步显示PFA可以产生持久的肺静脉电隔离,同时不会引起膈神经麻痹或食管损害。

IMPULSE,PEFCAT,and PEFCAT II三项是同时在人体上验证PFA对PAF患者进行PVI治疗临床疗效的单臂研究。研究采用的网篮或花环状的PFA导管(Farawave, Farapulse)。Reddy VY等对这三项研究进行了汇总,共纳入121名患者,分别采用常规PFA和优化后双向能量PFA波,术后三个月标测PV电隔离情况,1年后随访成功率,结果提示优化双向能量PFA具有较高的PV隔离率和成功率。大型流调发现,PFA具有较高的PVI隔离率,且并发症的发生率低,最常见并发症与穿刺血管相关(鞘管较粗)。

5.其他新型的PFA导管

· 球形阵列PFA导管(Globe, Kardium Inc.)

PULSE-EU Study研究发现对PVs进行单次消融,三个月后部分患者出现PVs恢复电传导,因此,有学者提出对PVs单次PFA消融并获得PVI的情况,仍进行多次PFA消融(3次),并观察手术的安全性和有效性。结果提示,两组均达到术中PVI,但是多次消融手术时间、标测时间、消融时间、射线时间均显著长于单次消融。3个月后,重新标测,多次PFA消融组无PVs恢复电传导,显著优于单次PFA组。

· 环状9极阵列PFA导管(PulseSelect; Medtronic,Inc)

PULSED AF研究纳入38名患者,所有患者均完成PVI,术后观察30天无并发症报道,尚无远期疗效的报道。PFA对于肺静脉和线性消融均具有较好的隔离率,此外并发症的发生率也较低,是一项有潜力的房颤消融技术,但是目前仍然缺乏大型临床研究来验证其远期的疗效。

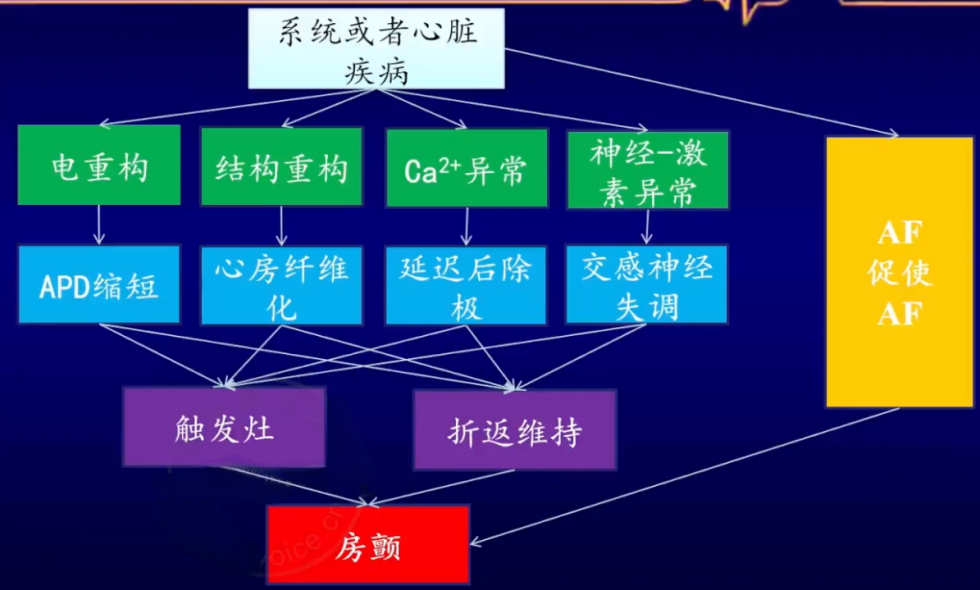

近年来的流调发现房颤发病率呈现出检出年龄年轻化、随着年龄增长而增加、随着工业化进展增加等发病特点,此外还与冠心病、高血压、心衰、糖尿病、免疫系统疾病等密切相关。因此有学者提出,应该将房颤视为一种伴有心脏电活动显著紊乱的系统性疾病进行研究和治疗。

房颤的发生和进展伴随着多种miRNA表达异常。这些异常miRNAs会通过不同的信号通路作用于房颤的发病机制。研究发现对这些miRNAs进行干预,能够减缓甚至逆转房颤的的病理机制,但是目前相关的研究暂时还停留在细胞和动物层面如何进行转化后运用于临床实践,还需要进一步生物有效性和安全性验证。

曾经,治愈房颤是那么遥不可及。近20年来,消融技术飞速发展,已成为治疗房颤的一种安全有效的方法,也得到了指南共识的推荐,对于药物治疗无效或不耐受的阵发性房颤及持续性房颤,消融为一线治疗措施。尽管这些年来消融成功率有所提高,持续性房颤的最佳消融策略仍然不确定。从右房线性消融,到肺静脉隔离,到神经节消融,从激进的递进式消融,到转子消融,到基于电压的基质改良,短短20年,房颤导管消融经历了无数的波折,但我们正在离终极目标根治房颤越来越近,未来终将克服PerAF诊治的难题。

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动