冯艺教授:以降低慢性疼痛为目标的多学科胸科术后急性疼痛管理

手术后慢性疼痛已经成为真正的一种疾病,2018年ICD国际疾病分类正式将其列入疾病谱。我们也逐渐认识到疼痛不只是一个简单的症状,更是一种疾病。近期,北京大学人民医院冯艺教授以“以降低慢性疼痛为目标的多学科胸科术后急性疼痛管理”为题做详细汇报,并就团队经验进行了全面细致的分享。

在术后慢性疼痛的危险因素中,术前因素包括慢性疼痛、心理因素(抑郁、焦虑、疼痛灾难化情绪、手术恐惧)、吸烟、女性、遗传易感性;手术因素包括手术种类和部位(截肢术、乳腺癌手术、开胸手术、子宫切除术、腹股沟疝修补术、剖宫产术)、外科手术操作(开放手术>腹腔镜和胸腔镜,传统疝修补>无张力疝修补)大范围使用电刀、手术时间长、切口感染、神经损伤或卡压;术后因素包括术后急性疼痛、阿片类药物使用量(大剂量阿片类药物可导致痛觉过敏,可能与NMDA受体激活有关)、神经病理性疼痛(术后早期出现神经病理性疼痛易慢性化)。

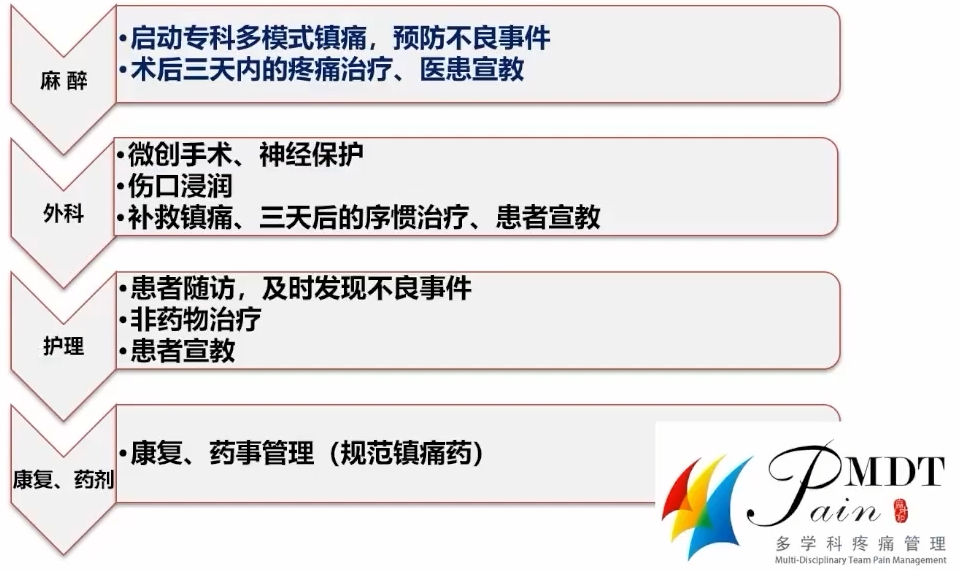

麻醉科固然有很强的镇痛经验,但在术后疼痛的发生病因和管理流程上仍需要很多科室介入,单纯依靠麻醉科很难完成满意的镇痛。整体来说,在操作技巧上就是“怎样的手术”匹配“怎样的麻醉镇痛”。

镇痛技术——硬膜外镇痛

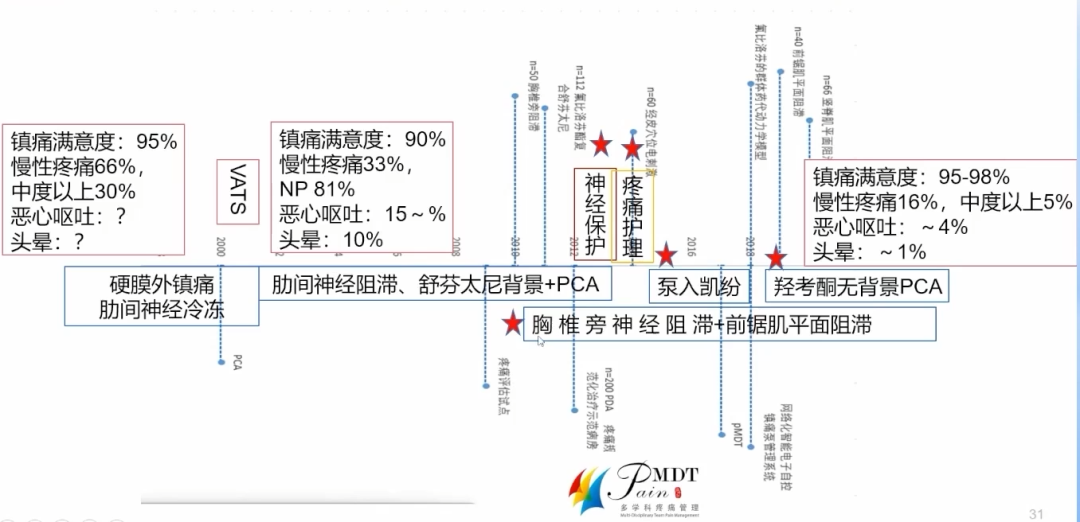

1999年将中胸段硬膜外持续术中术后镇痛用于开胸术患者的麻醉与镇痛,并进行了系列研究,证实了中胸段硬膜外镇痛对开胸手术患者的更多获益:(1)减少肺部并发症,如肺炎和降低心律失常的发生率。(2)降低术后的高凝状态。(3)降低严重创伤及术后剧烈疼痛引起的应激反应。(4)有助于开胸术后肺功能的恢复。(5)对HPV无抑制作用。

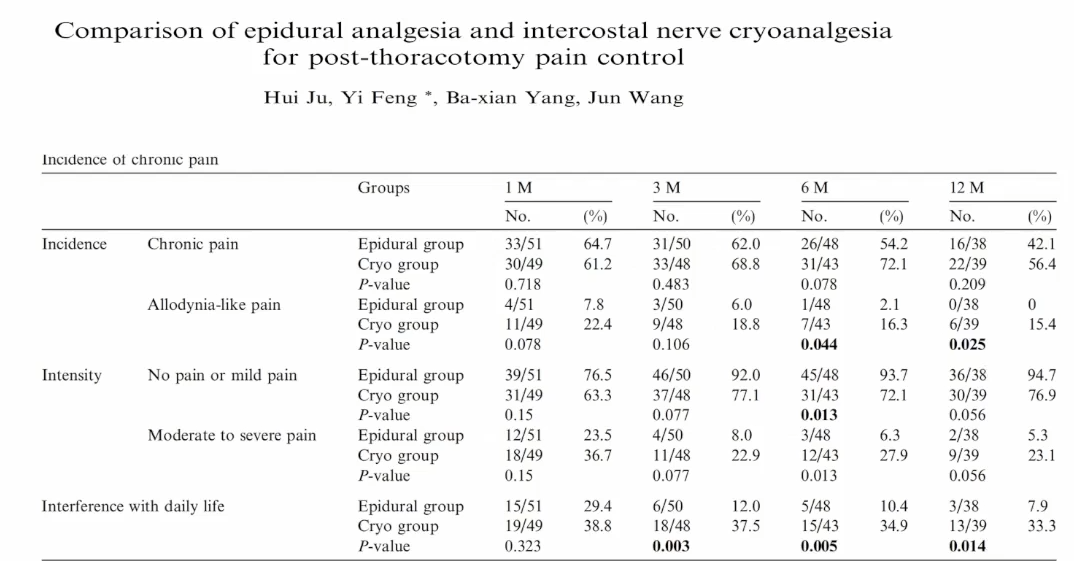

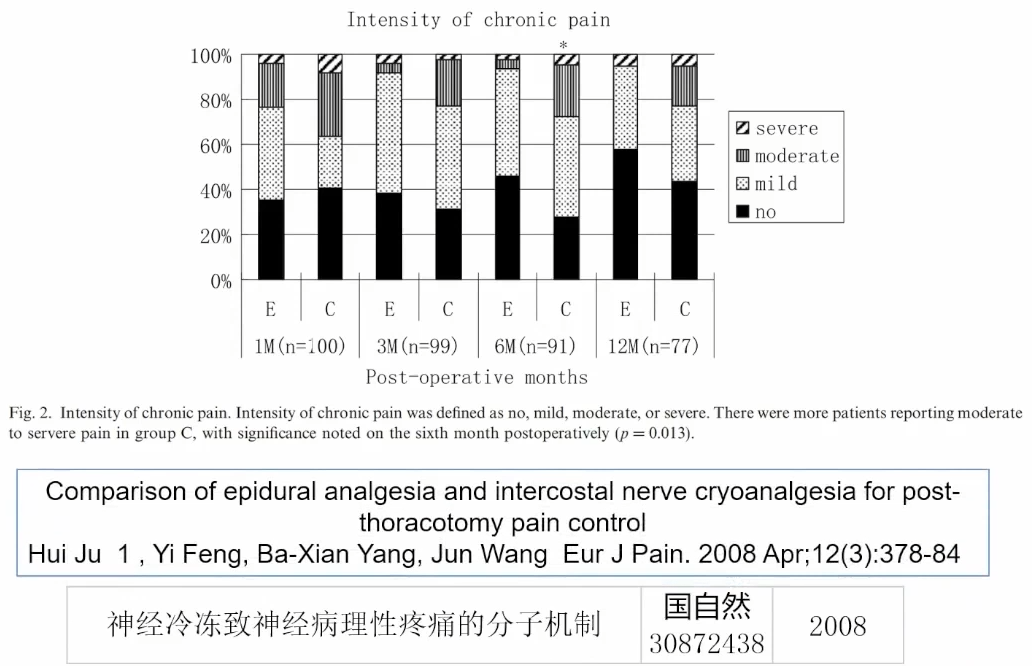

肋间神经冷冻操作方便,虽然在急性疼痛期可以使患者在1-3个月都不会疼痛,但却增加了慢性疼痛的发生率。冯教授团队后期发表的研究《硬膜外镇痛与肋间神经冷冻用于开胸术后疼痛控制的比较》也充分证实了这一观点。其实,对患者来说,手术本身就是一种创伤,而冷冻无疑加重了这种创伤。

镇痛技术——神经阻滞

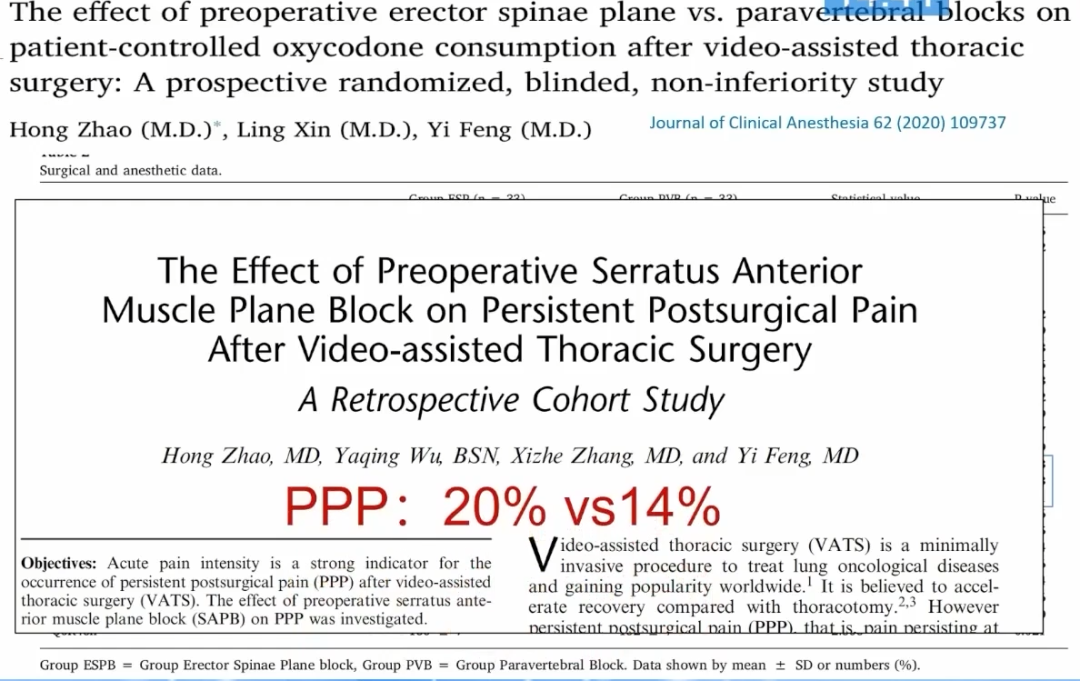

2010年证实椎旁神经阻滞产生的镇痛效果类似于硬膜外神经阻滞,但其安全性更佳,镇痛效果更好,恶心呕吐发生率降低。之后冯教授团队进行了一系列的临床研究,分别尝试了竖脊肌阻滞、胸椎旁阻滞、前锯肌阻滞、胸骨旁阻滞,并发表了相关研究。

从研究中发现,竖脊肌阻滞vs胸椎旁阻滞,以及前锯肌阻滞vs竖脊肌阻滞在疼痛评分上24h和48h没有太大差别,但在24h之内胸椎旁阻滞在镇痛方面更具优势。

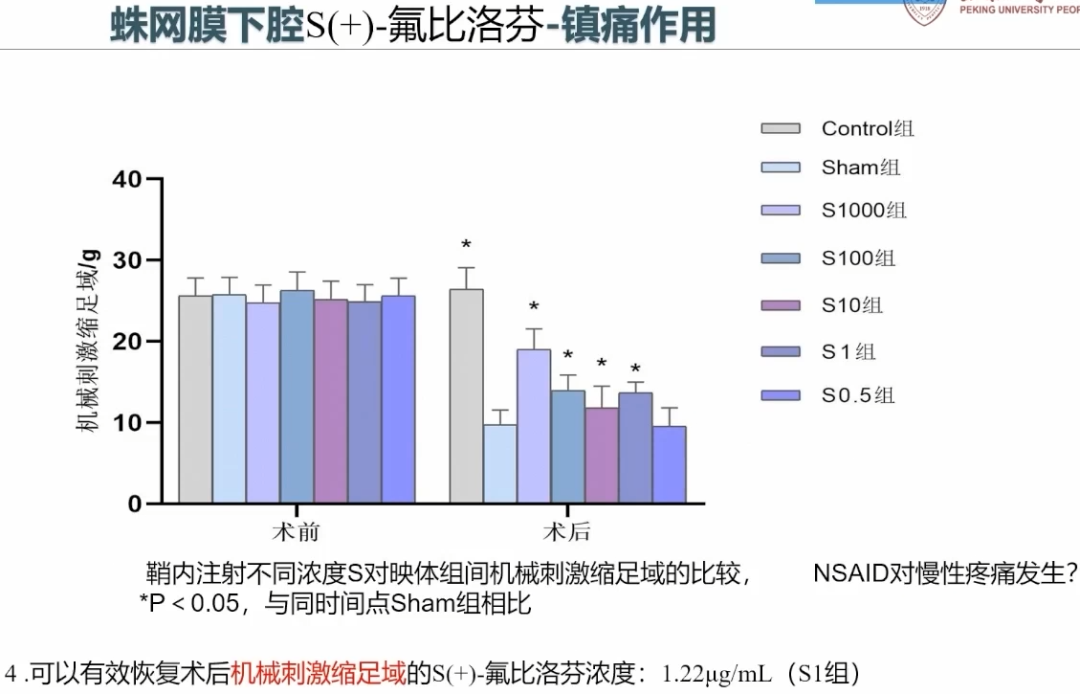

镇痛药物——非甾体类抗炎药

NSAIDs(非甾体类抗炎药)是临床常用的解热镇痛药。它在术后多模式镇痛治疗中发挥着重要作用,但其在缓解疼痛、降低炎症反应的同时,可引起胃肠道、心血管等的不良反应。因此,只有合理应用NSAIDs,才能提高疗效,保证安全。

NSAIDs有以下三方面作用:1.减轻围术期炎症反应。2.与阿片类药物联合使用。NSAIDs药物具有封顶效应,单独应用时适用于轻至中度疼痛,而对于胸科手术术后镇痛需与阿片类药物联合使用,更加适合多模式镇痛。3.可用于超前镇痛等。

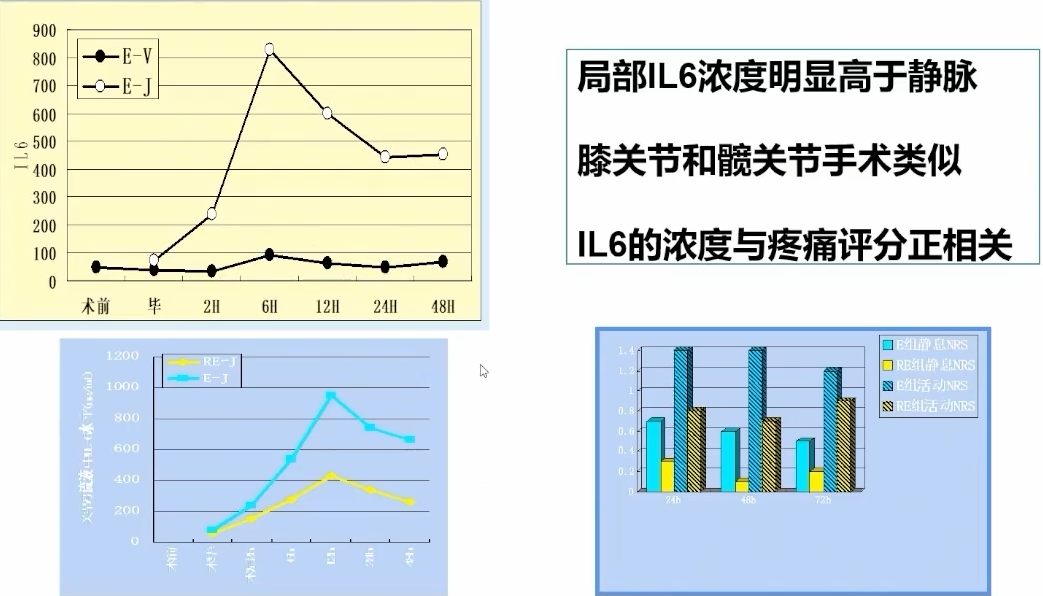

炎症反应是所有手术后必然要经历的。在一项COX抑制剂(环氧化酶抑制剂)用于治疗膝关节炎的研究中发现,NSAIDs在镇痛的同时,还促使炎症反应明显下降,疼痛评分明显改善。

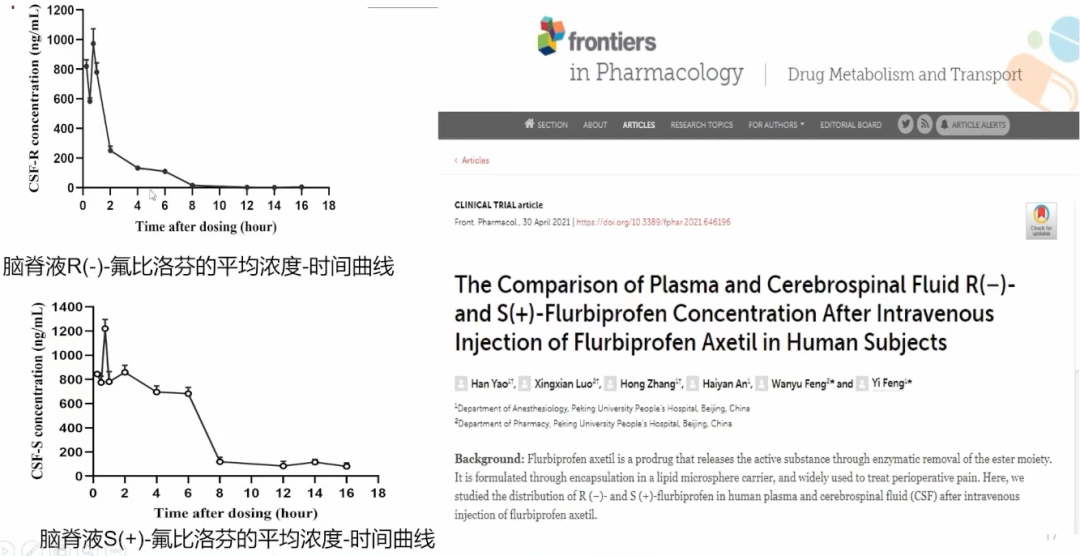

此外,通过动物模型中的一系列研究,发现治疗剂量的氟比洛芬酯穿透血脑屏障后也具有镇痛作用。这也间接证实了氟比洛芬酯这种特异性环氧合酶抑制剂,除了具有靶向作用,还具有中枢和外周双重镇痛作用。

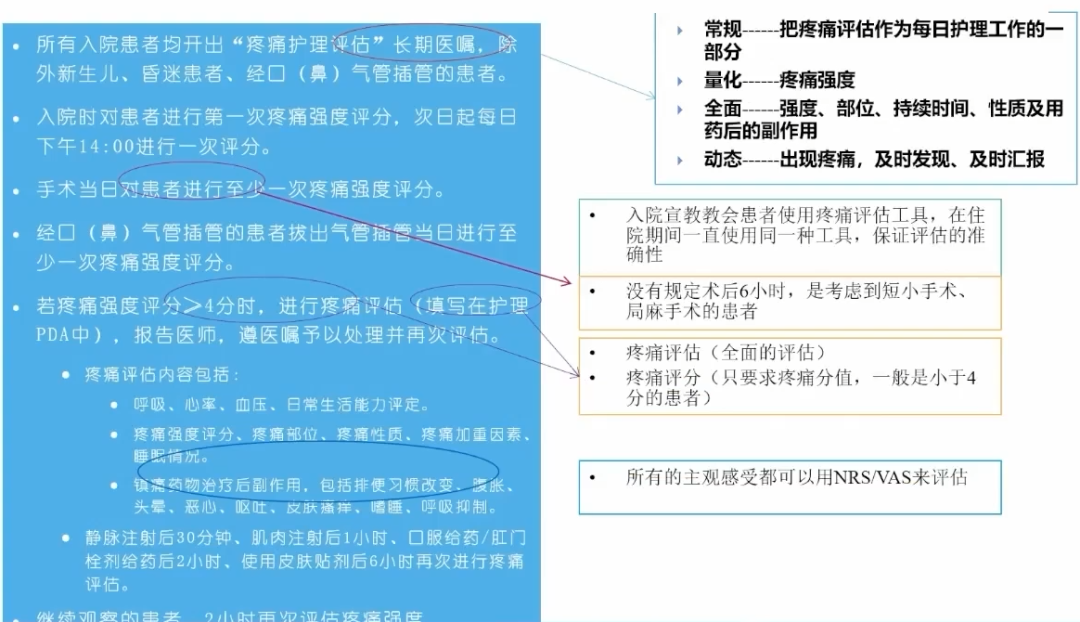

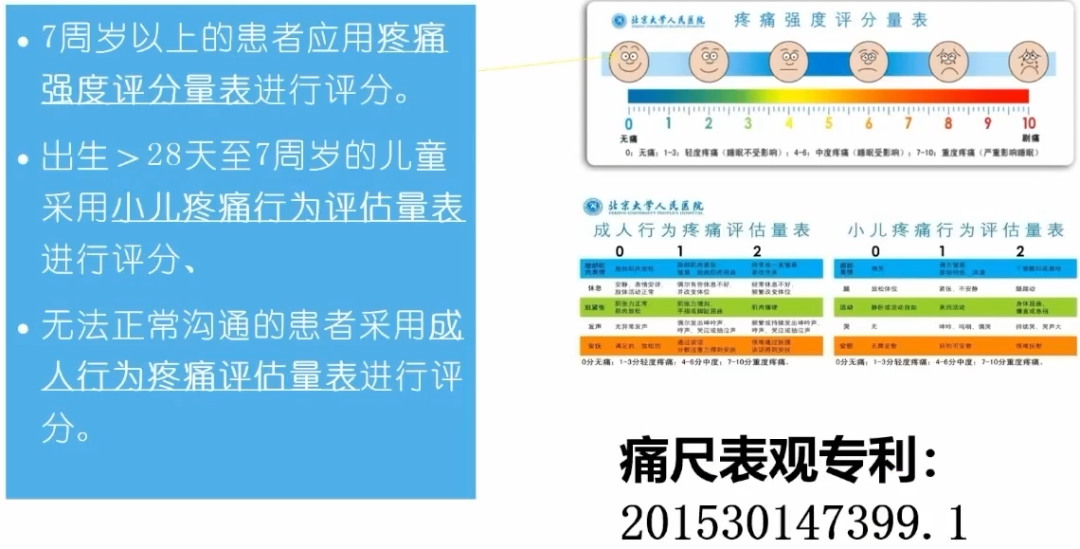

疼痛护理

疼痛护理是非常重要的质量保障,护理团队为术后镇痛质量保驾护航,是病房和麻醉科之间一个重要的纽带和桥梁。人民医院疼痛护理团队制订了《住院患者疼痛护理评估规范》,每天对全部住院患者进行疼痛评估,对护士进行疼痛管理相关知识培训,每科设立疼痛护理联络员。

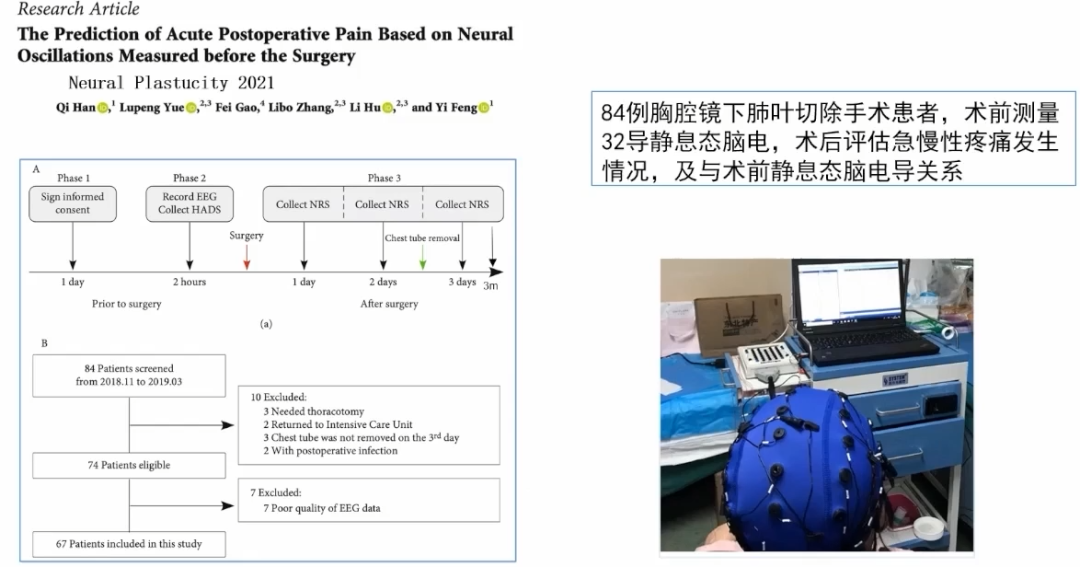

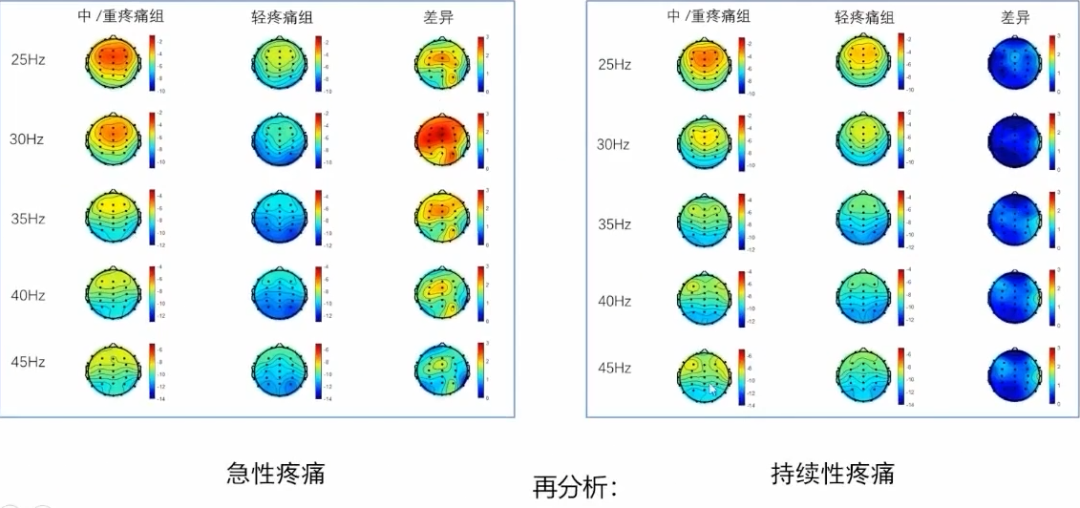

临床上有些患者急性疼痛并不强烈但还是发生了慢性疼痛,有可能这类患者就是“天生的易痛患者”。对此,冯艺教授团队进一步评估了术前静息态脑电活动状态在预测术后疼痛中的作用,研究中也确实发现了阳性表现。

术前2h获得的静息态脑电中前额叶区的β(14-30 Hz)频段和γ(31-50Hz)频段能量,可以预测胸腔镜术后急性疼痛的强度,术前静息态脑电能量不能预测术后持续性疼痛的发生发展。

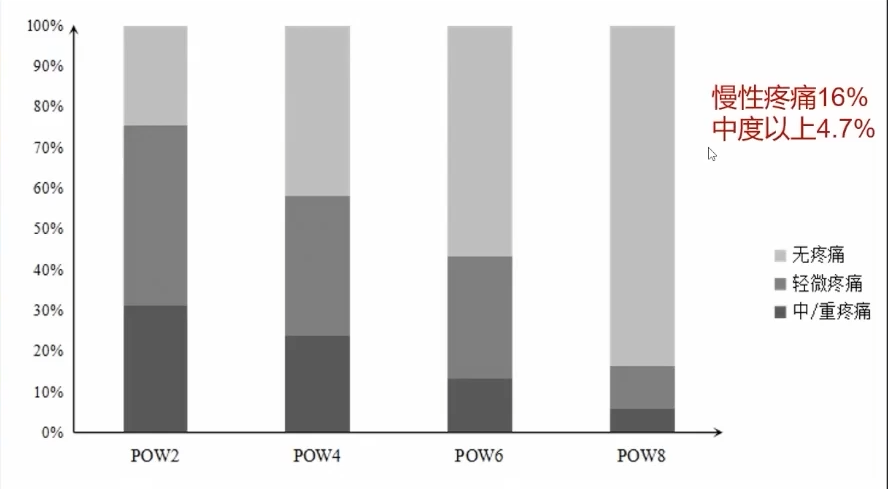

但也发现了一个现象,就是慢性疼痛发生率明显下降。对于术后持续性疼痛方面的阴性结果,分析数据可能跟样本量较小有关系,阴性结果有待商议。

之后,在另一项乳腺癌的研究中证实了术前静息态脑电能量可以预测术后持续性疼痛的发生发展。

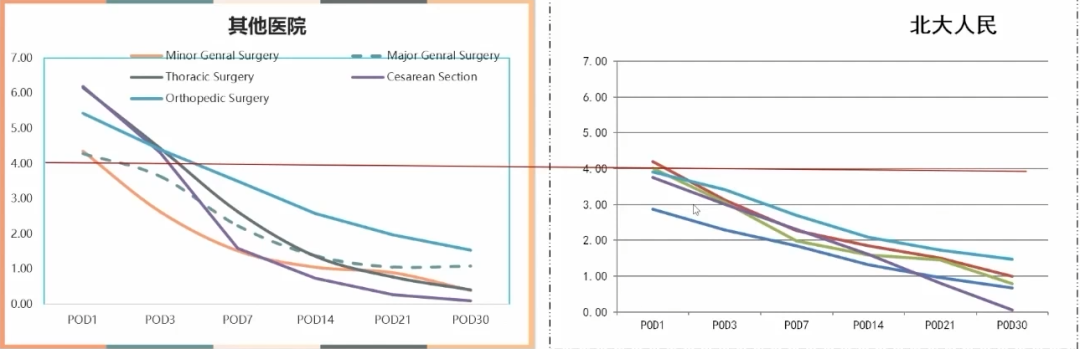

此外,通过统计全国20家综合医院术后疼痛的随访结果,包含胸部、腹部、骨科、剖腹产手术共计2055例,发现北大人民医院患者从术后第1天到第30天,整体疼痛评分<4分,由此可见,术后积极镇痛效果显著,也为患者带来了较大获益。

总结

在多学科管理过程中,外科神经保护、麻醉神经阻滞镇痛、足量NSAIDs、无背景PCA(患者自控镇痛)阿片补救在胸科患者管理过程中是非常重要的一个联合方式。

文中图片均来自授课幻灯

本文为医谱麻醉原创文章,转载请标注来源

专家简介

- End -

关注我们

专业的麻醉学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动