曲新凯教授:STEMI溶栓获益的最新循证进展

急性ST段抬高心肌梗死(STEMI)患者的首要治疗方法为再灌注治疗,包括溶栓治疗和直接经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。近几年,溶栓中的经皮冠状动脉介入治疗(PCI)联合治疗在该类患者中的应用越来越受到重视。在第二十六届全国介入心脏病学论坛暨第十二届中国胸痛中心大会上,复旦大学附属华东医院曲新凯教授介绍了STEMI溶栓治疗获益的最新循证进展,循证研究结果均表明溶栓联合PCI可以更早、更好地实现再灌注,降低院内死亡率。

研究一、在预计PCI延迟的STEMI患者中采用替奈普酶溶栓联合PCl治疗(PI-PCl)比晚期直接介入(Late-pPCl)具有更好的远期结果。

2022年ESC杂志发表一篇名为《Late outcomes of ST-elevation myocardial infarction treated by pharmaco-invasive or primary percutaneous coronary intervention》的文章,研究结果表明,在预计PCI延迟的STEMI患者中采用替奈普酶溶栓联合PCl治疗(PI-PCl)比晚期直接介入(Late-pPCl)具有更好的远期结果。

研究目的:比较药物介入策略与晚期直接PCI对STEMI患者晚期预后的影响。

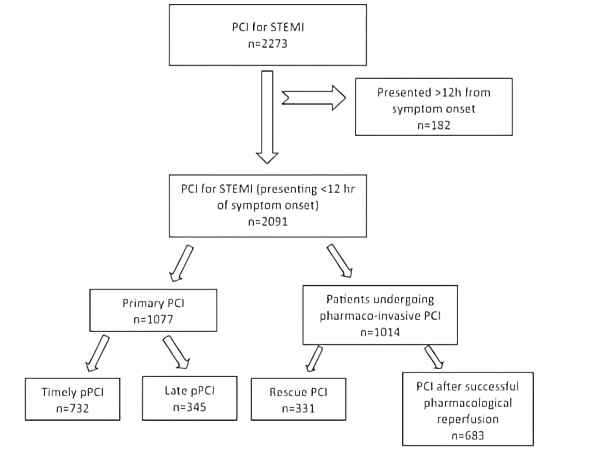

研究方法:该试验为一项回顾性、对照、单中心研究,入组人群为2003 年 10 月至 2014 年 3 月期间在利物浦医院(悉尼)首次住院期间,症状发作12h内接受PCI的2091名STEMI患者。在 2091 名 STEMI 患者(80% 男性)中,1077 名(52%)接受了 pPCI(68% 及时PCI,32% 延迟PCI),1014 名(48%)接受了 PI-PCI(33% 抢救PCI,67% 预定PCI)。晚期PCI:FMC到PCI>120min;溶栓药物为替奈普酶,根据体重给药。

研究结果:

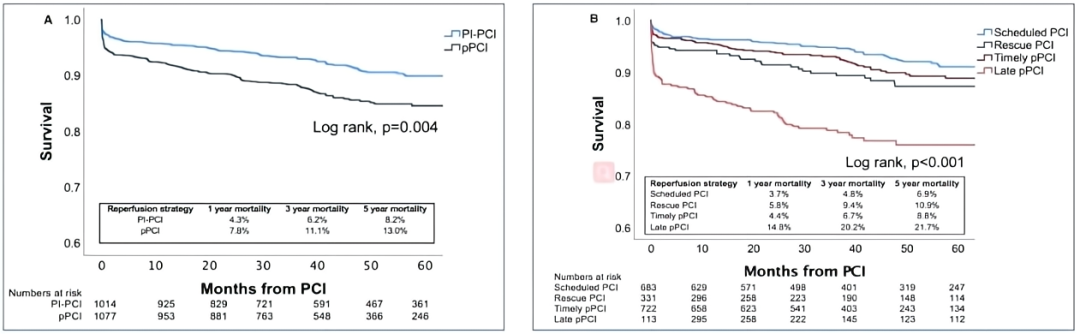

>随访3年,PPCI患者总死亡率高于药物介入治疗的患者(11.1% vs6.2%,P<0.01);

>相比即刻PPCI患者,晚期pPCI的患者死亡率明显增加(6.7% vs.20.2%,P<0.01);

>溶栓后补救性PCI后的死亡率为9.4%,而溶栓后常规PCI患者的死亡率为4.8%(P<0.01);

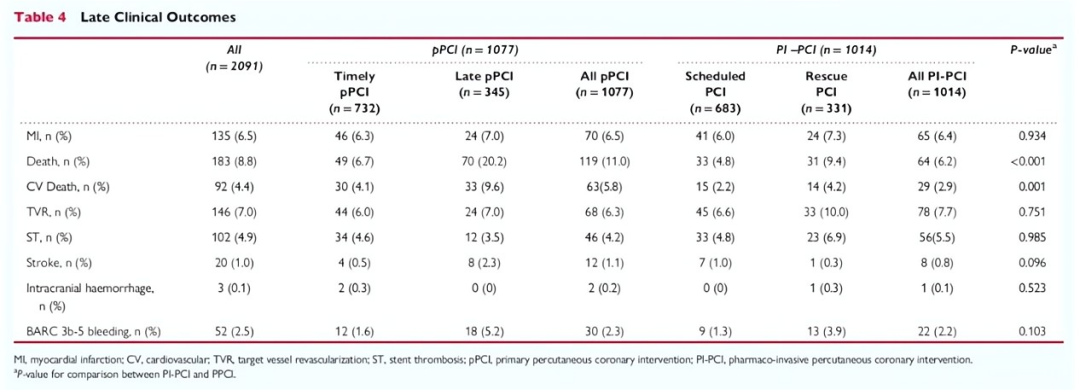

>各组间心梗(MI)、晚期靶血管血运重建(TVR)、支架血栓(ST)的发生率相似;

>药物介入治疗(PI-PCI)没有导致更高的卒中或出血事件(特别是颅内出血);

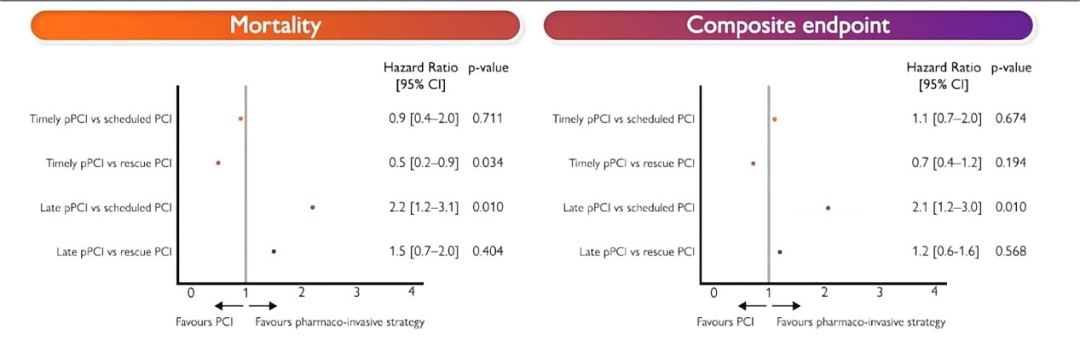

>调整风险因素后,即刻pPCI与常规PI-PCI校正死亡率相当;

>与常规PI-PCI相比,晚期pPCI治疗死亡风险更高(HR=2.2,95%CI1.2-3.1),复合终点事件(全因死亡率、再梗死、TVR和ST的晚期综合结局)风险也更高(HR=2.1,95%CI1.2-3.0);

>晚期pPCI组和补救性PCI组的复合终点率相当;

该研究结果表明FMC-PCI时间不能在2h完成的患者,溶栓+补救PCI是可行的替代策略;溶栓的优越性是时间越短,效果越好,但该研究发病时间没有细分,需要寻找哪个患者群、哪个时间段、哪种干预策略更优或可替代。

研究二、对于无法及时接受PCI干预的老年STEMI患者在合理的情况下,半剂量替奈普酶组成的溶栓联合PCI策略是安全有效的。

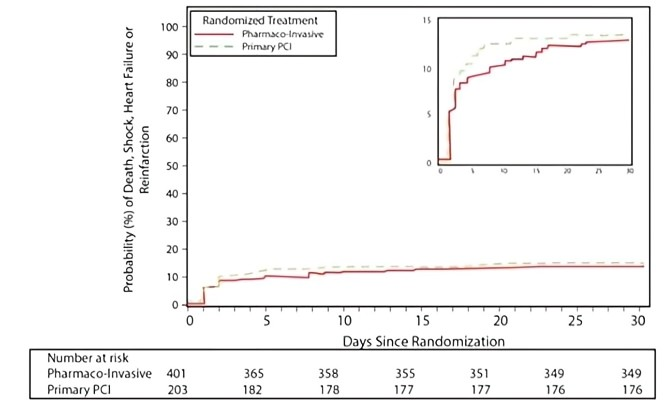

在2023ACC大会上,出自篇名为《Pharmaco-Invasive Reperfusion with Half-Dose Tenecteplase or Primary PCl in Older Patients with STEMI》文章的STREAM-2研究表明:对于无法及时接受PCI干预的老年STEMI患者在合理的情况下,半剂量替奈普酶组成的溶栓联合PCI策略是安全有效的。

研究目的:评估药物介入治疗(半剂量替奈普酶溶栓联合PCI)策略对老年STEMI患者的潜在获益。

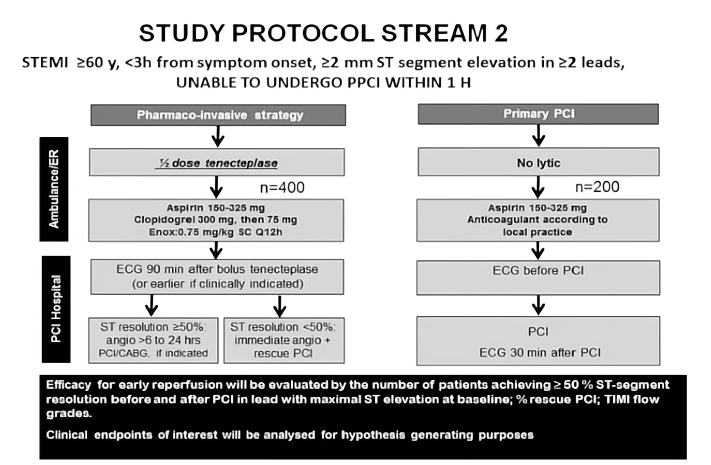

研究方法:这是一项开放标签、前瞻性、随机、平行、对照、国际多中心研究。

入组人群为症状发作≤3h,年龄≥60岁,FMC后60min不能做PCI的STEMI患者。

入组600名STEMI患者,分为两组,药物介入组400名,替奈普酶半量溶栓后6-24h接受常规PCI或补救PCI,药物介入组给予氯吡格雷和依诺肝素作为抗血栓药物;直接PCI组:200名,采用直接PCI,组中的抗血栓药物由当地研究者决定。

疗效终点:TNK后和PCI前后ST段回落≥50%的比例,补救PCI比例,TIMI血流分级;

临床终点:30天死亡,心力衰竭、心源性休克,再梗死;

主要安全性终点:总卒中和主要非ICH(全身出血,严重出血,轻度出血以及输血史);

研究结果:

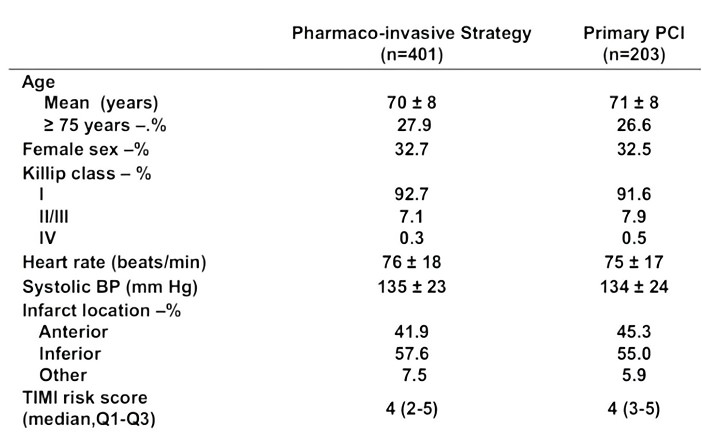

>基线资料:药物介入组和直接PCI组患者年龄、性别、Killip分级、术前血压心率、梗死部位、TIMI风险评分均无显著差异。

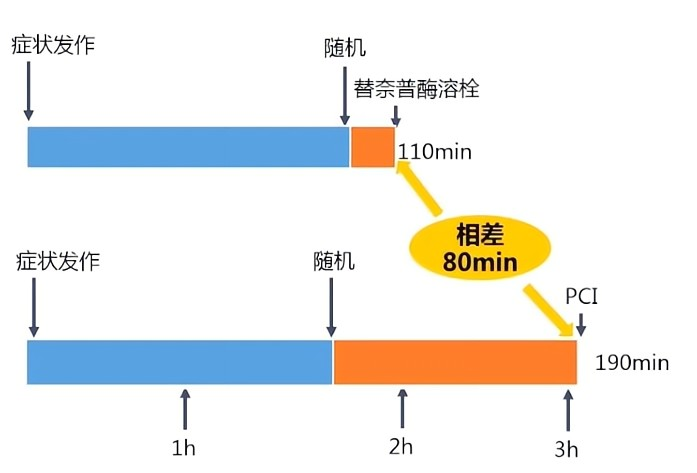

>再灌注实现:从症状发作到医疗干预,药物介入治疗组比直接介入组提前80min。

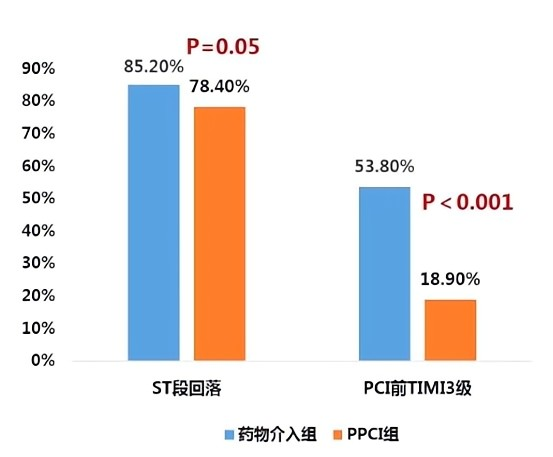

>与直接介入组相比,药物介入组ST段回落≥50%的患者百分比更高(85.2 vs 78.4,p=0.05)。

>在PCI前药物介入组血管造影显示的再灌注结果比直接介入组更好(53.8 vs 18.9,p<0.001)。

>药物介入组30天内复合临床疗效终点风险低于直接介入组(RR 0.96,95%CI0.62-1.48)。

>30天内ICH和主要非ICH出血,药物介入组的风险更高(RR 6.61;RR1.27),但该数据受到方案违背的影响。

该研究中的人群为发病时间<3h、年龄>60y(但不超过80y)、FMC-再灌注治疗时间>1h的老年患者。研究方法中强调溶栓后6-24h造影的重要性,以ST段回落>50%为标准决定是否给予补救PCI治疗。结果提示无PCI能力的医院,溶栓后应该立即转诊,以保证90min心电图评估时是否能及时补救PCI。该研究的结果及终点事件存在疗效终点不匹配、再灌注时间差无可比性、硬终点时间结果的不足。该研究的关键获益为:对于发病时间短、年龄在60-80岁、不能在1h内给予急诊PCI的患者,溶栓+立即转诊+补救PCI/6-24h造影是可行的策略。

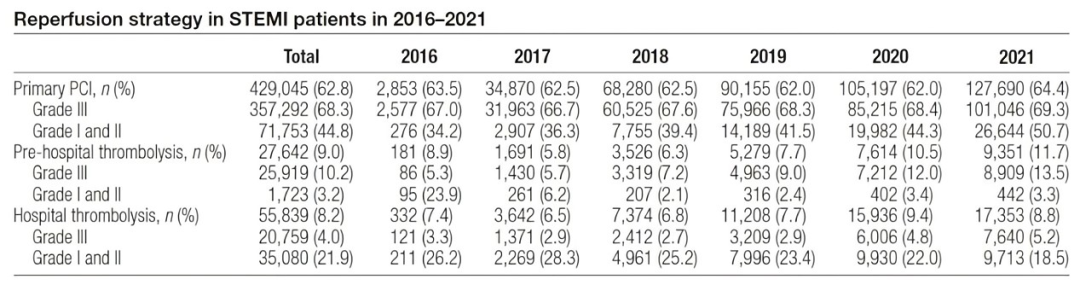

研究三、STEMI患者溶栓后联合PCI院内死亡率最低,低于PCl治疗的患者。

中国胸痛中心发表名为《Clinical characteristics and in-hospital management strategies in patients with acute coronary syndrome: results from 2,096 accredited Chest Pain Centers in China from 2016 to 2021》的文章,其研究结果提示:STEMI患者溶栓后联合PCI院内死亡率最低,低于PCl治疗的患者。

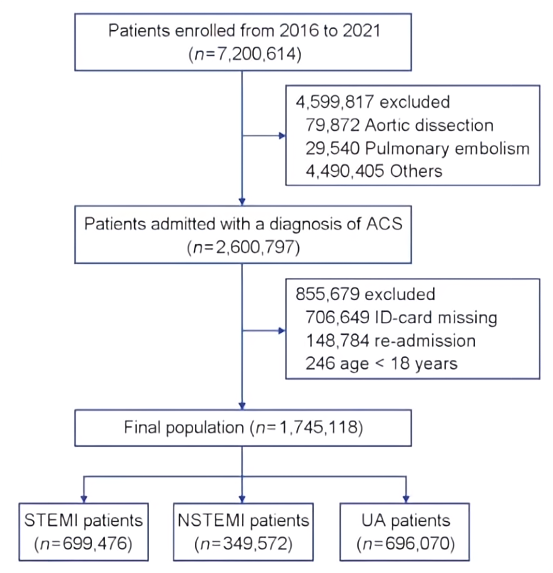

研究目的:总结在中国胸痛中心接受急性冠状动脉综合征(ACS)治疗患者的临床特征和住院结局。

研究方法:

研究对象:2016-2021年通过胸痛中心认证的2096家中心(标准版1047家,基础版1049家),诊断为ACS的患者2600797例。

入选人群:因身份缺少等原因剔除855679例,最终纳入1745118例ACS患者,其中STEMI患者699476例,占比40%,NSTEMI占比20%,UA占比40%。

研究变量:包括入院诊断,患者来源方式,合并症,从FMC到第一次心电图的时间,从症状出现到FMC的时间、院前心电图到门的时间、症状出现到呼叫的时间、呼叫到救护车到达的时间、从FMC到抗血小板治疗的时间,入门到导丝通过时间,从FMC到溶栓开始时间,从FMC到再灌注的时间,从症状发作到再灌注的时间、临床结局,超声心动图,肌钙蛋白等。

研究结果:

>STEMI患者再灌注策略包括直接PCI、院前溶栓和院内溶栓;同时纳入既未接受溶栓治疗也未接受PCI治疗的患者数据进行统计分析。

>在四种再灌注策略中,接受溶栓联合PCI的患者死亡率最低,其次是仅接受PCI治疗的患者;

>2021年院内死亡率溶栓联合PCI<PCI<仅溶栓<未溶栓也未行PCI(1.49%<2.45%<6.78%<10.8%);

>仅接受溶栓治疗的患者和既未接受溶栓治疗也未接受PCI治疗的患者的院内死亡率有增加的趋势;

研究四、冠脉内溶栓(ICT)辅助直接介入治疗(pPCI)降低MACE事件,改善心功能,且不增加出血风险

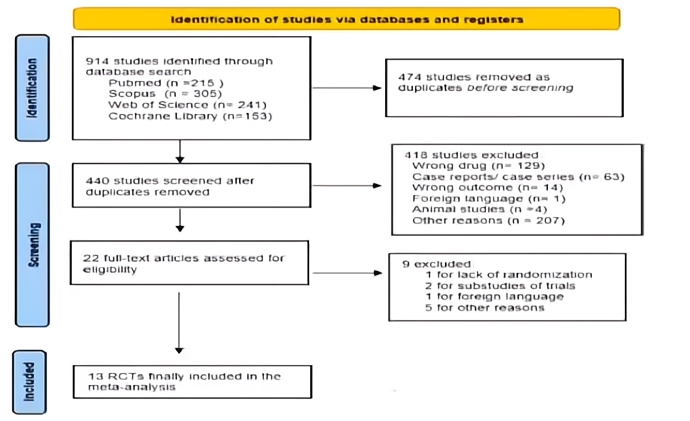

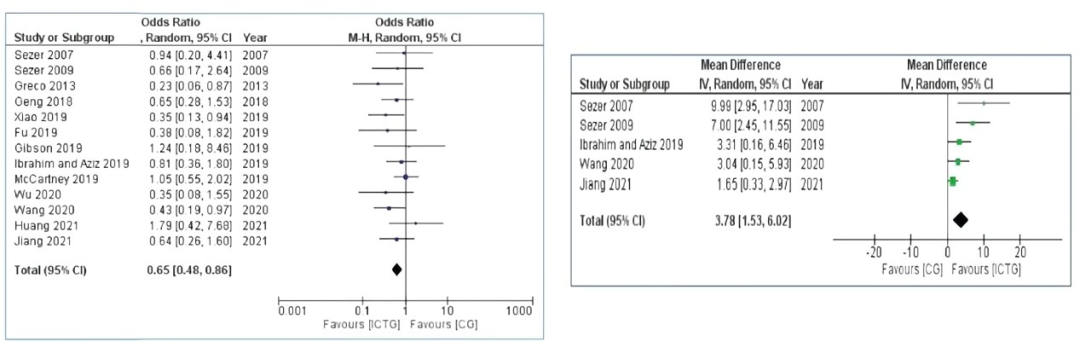

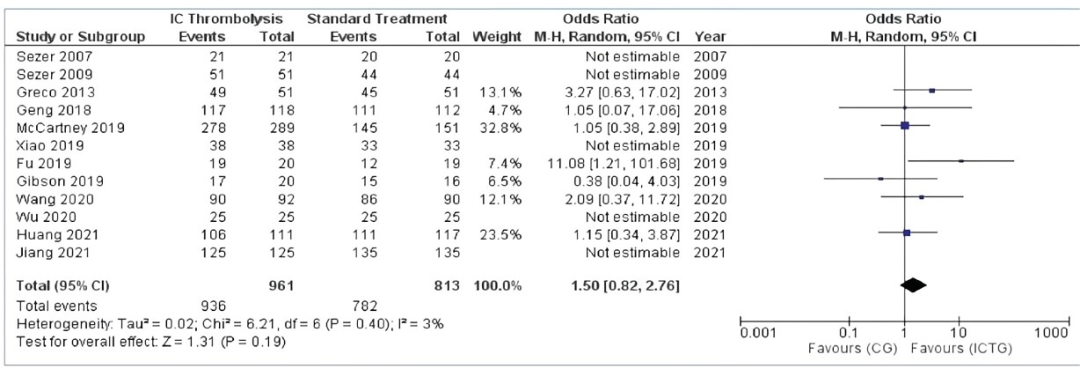

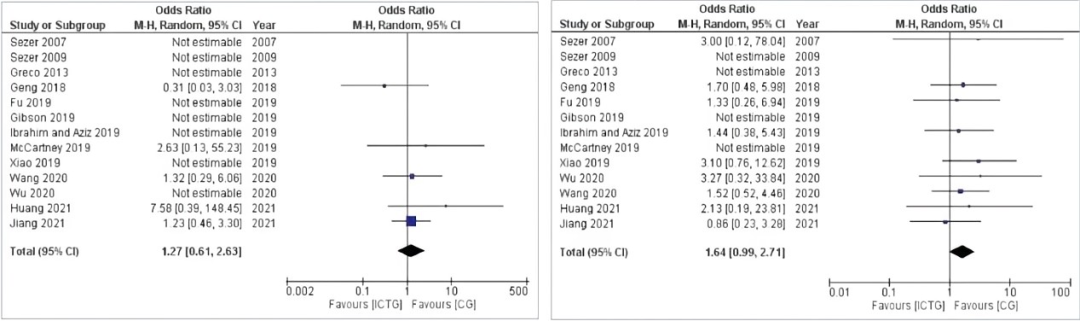

一篇名为《Intracoronary Thrombolysis in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention: an Updated Meta-analysis of Randomized Controlled Trials》文章进行的荟萃分析表明,冠脉内溶栓(ICT)辅助直接介入治疗(pPCI)降低MACE事件,改善心功能,且不增加出血风险。

研究目的:评估ICT辅助pPCI与标准治疗(pPCI)相比的疗效和安全性。

研究方法:对2022年7月前电子数据库(PubMed、Scopus、Web of Science和CochraneLibrary)进行了系统检索,共纳入13项随机对照临床研究,1876例STEMI患者,其中冠脉内溶栓组1014例,非冠脉内溶栓组862例。ICT方案包括:链激酶、尿激酶、前尿激酶、阿替普酶、瑞替普酶、替普酶、替奈普酶、阿尼普酶。

研究结果:

>冠脉内溶栓(ICT)可降低MACE事件发生率(OR 0.65,P = 0.003);

>冠脉内溶栓(ICT)可提高患者6个月随访期左室射血分数(LVEF)(OR 3.78,P=0.001);

>冠脉内溶栓(ICT)改善心肌微循环,表现为校正TIMI计帧法(CTFC)降低(MD-3.57,p<0.0001)和心肌染色分级(MBG)2/3级(OR 1.76,p=0.008)显著增加;

>冠脉内溶栓(ICT)组中,ST完全回落(STR)比例更高(OR 1.97,P=0.0007);且肌钙蛋白I峰值水平较低(MD-1.90,P= 0.003);

>ICT组罪犯手术后TIMI血流2/3级的数量更多(OR 1.50,P= 0.19),但差异无统计学意义。

>冠脉内溶栓(ICT)不增加大出血发生率(OR 1.27,P= 0.53),不增加小出血发生率(OR1.64,P=0.05)。

急性ST段抬高心肌梗死仍然强调缩短再灌注时间的重要性,要加强以胸痛中心为主的区域协同救治体系建设。对于不能在2h,甚至1h内完成急诊PCI治疗的患者,如果符合溶栓指证+无禁忌症,给予溶栓策略是一个可行的替代治疗方案,但强调发病时间以及溶栓后转诊保证及时完成补救PCI的必要性。急诊PCI术中,根据血栓及血流情况,冠脉内溶栓辅助PCI对部分患者可带来一定程度的收益。

- 点击阅读原文观看会议回放 -

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动