陈柯萍教授丨单导联可穿戴心电设备在房颤中的应用

心房颤动(房颤)是21 世纪心血管领域亟需攻克的两大堡垒之一,影响着全球超过4300万人。房颤是脑卒中等血栓栓塞事件的主要危险因素之一,房颤的早期筛查对于改善预后尤为重要。传统的Holter检测方法具有“检测时未发病、发病时未检测”的局限性,有研究提示如能提升筛查技术的精度,房颤患病率预计还将上升2.3倍。近年来兴起的可穿戴设备具有无创检测、性能稳定、安全可靠等诸多优点,在健康监测、疾病治疗、远程管理等领域逐步得到应用,对于房颤筛查与管理具有重要意义。在近期的学术会议上中国医学科学院阜外医院陈柯萍教授分享了单导联可穿戴心电设备在房颤中的应用。

1.房颤是影响人类健康的重要问题

心房颤动(简称”房颤“)是最常见的心律失常之一,人群总的患病率高达2%-4%,其发病率与患病率均随着年龄增长而升高,全球房颤患者数量约有4300万,并呈逐年增加的趋势。房颤轻则没有任何症状,重则可能导致脑卒中、血栓栓塞、心力衰竭、甚至死亡。给个人、家庭、社会都带来了沉重的负担,因此我们应当正确认识房颤、治疗房颤,将房颤的危害降到最低。

规范抗凝可以显著减少卒中风险,房颤抗凝荟萃分析显示,华法林相较抗血小板药物,降低卒中相对风险36%,严重出血事件发生率每年仅≤0.3%。

2.无症状房颤不容忽视

一项全球房颤抗凝注册研究GARFIELD-AF研究结果显示:无症状组和有症状组,全因死亡率、非出血性卒中/系统性栓塞、大出血等主要不良事件无明显差异。抗凝治疗可减少无症状组、有症状组的全因死亡率及卒中风险。该研究提示无症状房颤与有症状房颤的预后相同,并且对OACS的反应相似。积极筛查并早期治疗房颤,尤为重要。

3.房颤现有筛查及监测手段

常规手段:心电图、24小时Holter、7天Holter、30天Holter、院内心电监护。

其他手段:脉搏测量、RR间期监测、心血管植入型电子器械(CIEDs)包括起搏器、ICD、ICM等。

新的手段:智能可穿戴设备包括手持电极、智能手表、手环、贴片等。

定义:可穿戴心电监测技术本质上是基于移动设备所实现的连续心电监测方案。

组成部分:可穿戴式传感器+网络和通信接口+远程云分析平台。

传感器的信号收集方式:

光电容积脉搏波描记技术(PPG):通过内置的光学传感器检测心脏收缩/舒张时脉搏波的变化,用反射光的强弱近似估计心率。代表产品如AppleWatch、Huawei Band2、SmartWatch。

心电信号法(ECG):通过测量两个电极间的生物电势差,直接捕捉心电信号。代表产品如AliveCor、MyDignostic、Polar心率带。

机械信号法(MCG):通过内置加速度传感器感知心脏收缩时血流加速产生的机械冲击波。

分类:

常见类型:智能手机、智能手环、智能手表、耳垂传感器、手持心电设备。

特点:安全、无创、方便携带。

1.贴片式可穿戴设备用于房颤筛查

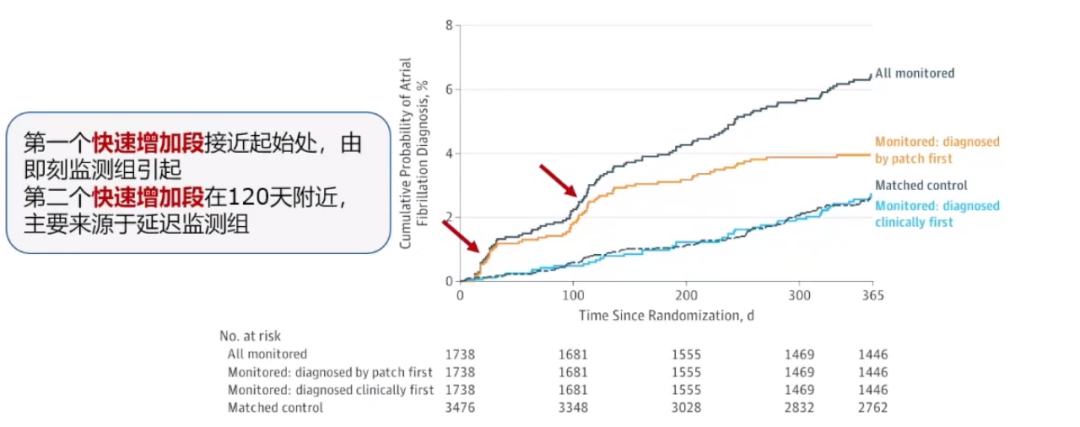

mSTOPS研究:一项评估可穿戴式心电贴片对房颤筛查的有效性的相关研究。

研究方法:

随机临床研究:2659名受试者(平均72.4岁,女性38.6%);分组:即刻监测组(n = 1364),入组后立即开始监测;延迟监测组(n =1291),入组4个月后开始监测。匹配观察性研究:共5214名受试者(平均73.7岁,CHA₂DS2-VASc评分中位数为3.0),包括来自随机研究的1738名主动监测者和3476个匹配的对照者。

研究终点:

主要终点:即刻监测组与延迟监测组4个月时新诊断房颤的比例。

次要终点:主动监测组与匹配观察对照组在1年时的新诊断房颤的比例。

研究结果:

在随机临床研究中,即刻监测组4个月内房颤的新发诊断率为3.9%(53/1366),延迟监测组中为0.9%(12/1293),绝对差3.0%(95%CI,1.8%-4.1%);在观察性研究中,主动监测组1年后新发房颤的诊断数为109例(6.7例/100人-年)和未监测组为81例(2.6例/100人-年),绝对差4.1(95%CI,3.9-4.2)。

2.心电信号法(iECG)检测房颤

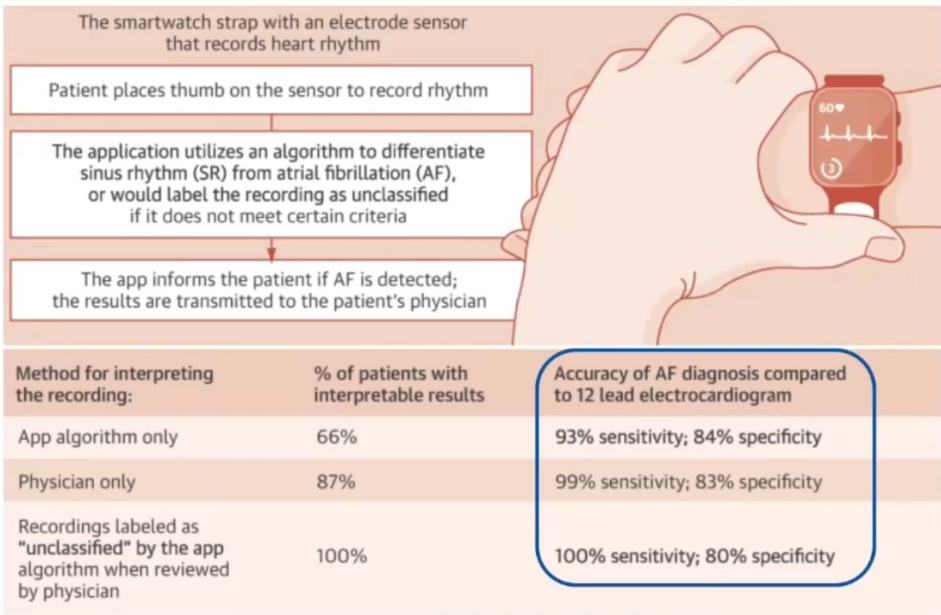

AliveCor heart心电监测设备有左右2个传感器,使用者将双手指尖放到2个传感器上,将指尖的电信号转换成超声波信号,然后这些信号被传输到智能手机,并记录单导联心电图。

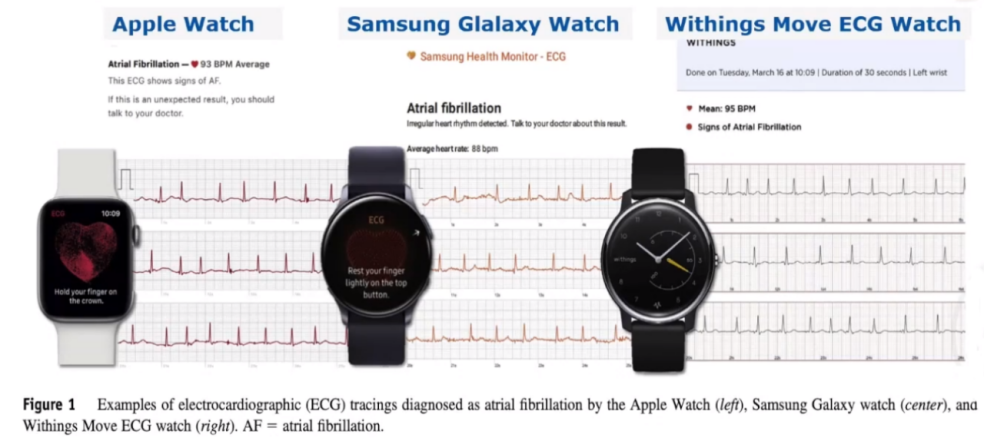

智能手表心电信号记录来自两个电极,一个位于手表背面,与皮肤接触,另一个位于手表外壳(通常是数字表冠)上,可提供单导联(I导联)心电监测。

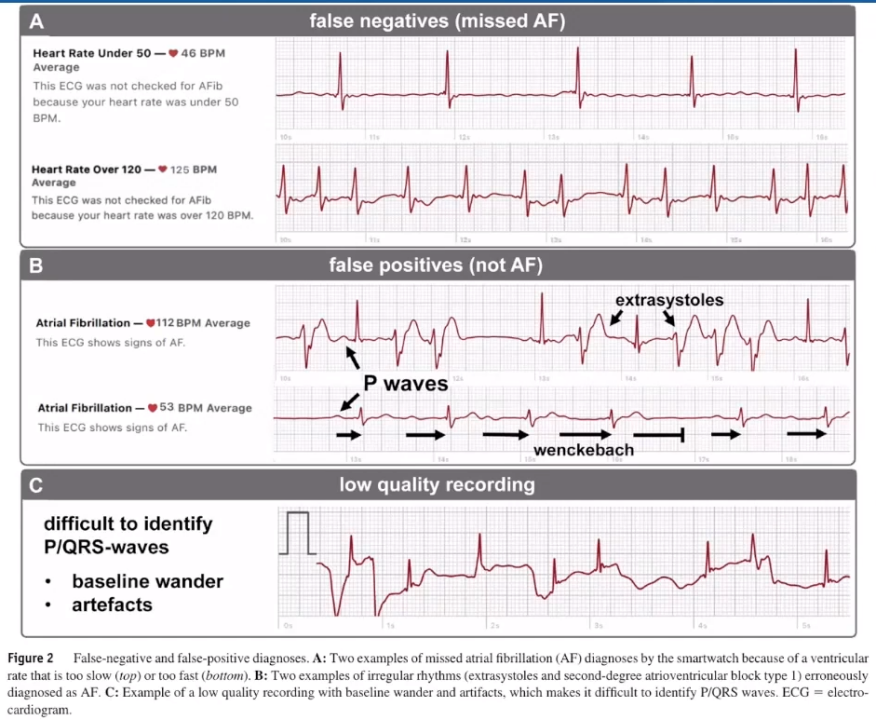

(1)心电法(ECG)检测房颤误判情况示例:

A.通常检测范围为心室率50-120bpm

B.对存在期前收缩或房室传导阻滞等情况,难以识别

C.难以正确识别复杂P-QRS波形

(2)心电信号法在房颤筛查中的应用

REHEARS-AF研究:评估Kardia手持心电设备在房颤筛查中的有效性的随机对照研究。

研究方法:

入组标准:≥65岁且CHA₂DS₂-VASc≥2的无房颤的患者;共入组1001名患者,平均年龄72.6±5.4岁,534为女性,平均CHA₂DS₂-VASc为3分;随机1:1分为iECG组(500名)和常规治疗组(RC组,501名);iECG组应用AliveCor Kardia心电设备记录单导联心电图,每周上传2次30s ECG,由AF检测算法自动判读或由心脏专科医生判读。随访12个月。

研究结果:

iECG组有19/500名患者被诊断为房颤,而RC组有5/501名患者被诊断为房颤(HR3.9,95%CI1.4-10.4,P=0.007);iECG组12名为阵发性房颤,7名为持续性房颤;RC组均为持续性房颤。卒中/TIA/全身性栓塞事件的数量相似( iECG vs. RC,6vs.10;HR0.61,95%CI 0.22-1.6,P=0.34)。大部分iECG参与者对使用设备的体验比较满意、可穿戴心电设备有助于增加使用者对房颤的风险意识,同时降低对心律失常的担忧。

(3)单导联ECG法检测房颤

KardiaBand区分房颤和窦律,具有较高的敏感性及特异性。

3.PPG(光电容积脉搏波描记法)技术用于房颤筛查

(1)Apple Heart研究:评估Apple Watch的PPG技术对房颤的识别和后续临床评估的能力,是一项大规模、前瞻性的单臂研究。

研究方法:

在2017年11月至2018年7月,共纳入419297人。入选标准:拥有Apple Watch(1代、2代或3代)和兼容的iPhone(iPhone 5S或更高版本),年龄≥22岁且是美国居民。排除标准:有房颤/房扑病史、正在接受抗凝。心律异常通知:传感器48小时内检测到6次不规则脉冲(或转速表)中的5次。

研究结果:

2161名(0.52%)的参与者接收到了心律不齐的通知;658名参与者收到ECG贴片,其中450人送回并纳入分析;不同人群(年龄/性别)中收到心律不齐通知的比例不同;不同人群(年龄/性别)中房颤发生率不同。

分析450名参与者送回ePatch的同步ECG结果,分别比较AppleWacth中的脉冲检测(PPG)以及触发通知的阳性预测值(PPV)。PPG的PPV为0.71(97.5%CI 0.69-0.74);触发通知的PPV为0.84(95%CI0.76-0.92)。

(2)Huawei Heart研究

我国开展的大规模的评估PPG技术筛查房颤的有效性的研究。

研究方法:

研究从 2018 年 10 月至 2019 年 5 月,有超过 18 万名志愿者(平均年龄 35 岁)配戴了筛查设备(智能腕表),并至少连续佩戴 14 天,筛查是否存在房颤。

研究结果:

在这 18 万名志愿者中,有 424 名志愿者(0.23%,平均年龄 54 岁)在监测期间收到了「疑似房颤」的通知。接受通过有效随访患者 262 例,其中 227 例(87.0%)被确诊为房颤,PPG 信号的阳性预测值为 91.6%(95%CI: 91.5%~91.8%)。在确诊的房颤患者中,216 人(95.1%)随后使用移动房颤应用程序接受综合管理,有大约 80% 的高危患者抗凝成功。

4.单导联可穿戴设备检测房颤具有良好的有效性

有研究比较了5种经FDA批准的单导联可穿戴设备在检测房颤方面的准确性。单中心前瞻性分析了201名患者,结果显示:62人(31%)出现房颤,不同设备检测房颤的敏感度和特异度相当,Apple Watch 6:85%和75%;Samsung Galaxy Watch 3:85%和75%;Withings ScanWatch:58%和75%;Fitbit Sense:66%和79%;AliveCor Kardia Mobile:79%和69%。

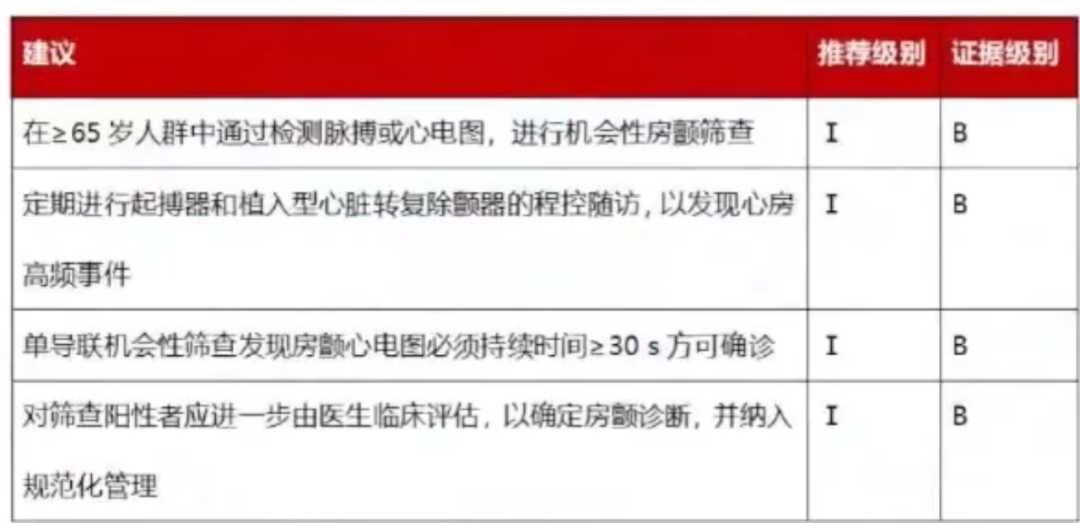

5.指南推荐

2020年ESC房颤管理指南推荐——房颤筛查部分:

-

建议对年龄≥65岁人群常规通过测量脉搏或心电图筛查房颤;

-

对年龄≥75岁或卒中高危人群,建议系统完善心电图检查筛查房颤;

-

需告知患者房颤筛查的意义以及对治疗的影响;

-

筛查阳性的患者需经临床医生确诊,确诊后需进行积极有效的管理;

-

确诊房颤需满足单导联心电图超过30s或十二导联心电图提示房颤。

2021年CSPE房颤指南对可穿戴设备进行推荐

2021年CSPE房颤指南中新型检测手段部分指出:带有心电监测功能的智能手机、手表、血压计可用于识别无症状性房颤。此外,运用上述设备及植入心电事件记录仪、体外循环记录仪与智能手机进行无线网络连接后可用于对房颤消融术后患者行长程心电监测,以评估房颤是否复发。新型检测手段不仅能用于房颤的筛查和诊断,还可评估房颤负荷、房颤发作时心率、血压甚至血氧饱和度等情况,为临床治疗提供依据。

6.临床案例

-

案例1

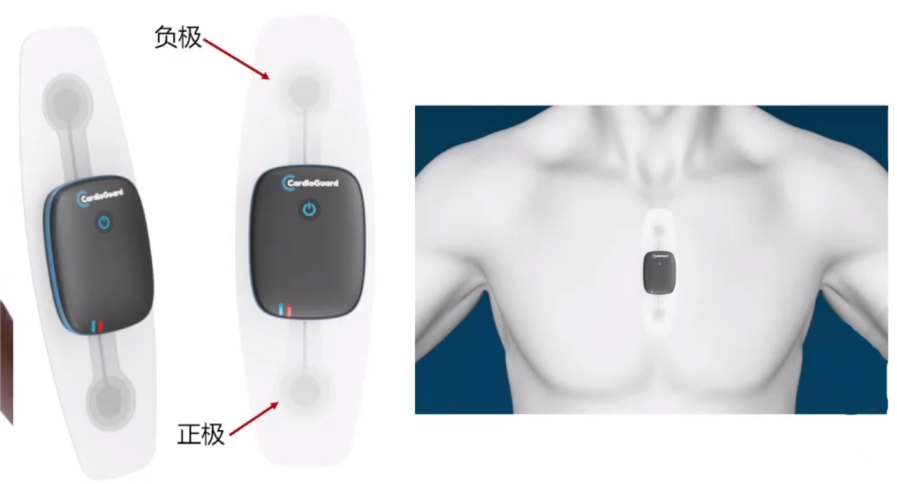

心慌患者多次Holter无法确诊,使用国产单导联长时程可穿戴(贴片式)心电监测设备(CaridioGuard)诊断房颤并手术治疗,术后监测未复发。

患者:61岁男性;

病史简介:因心慌多次就诊,先后2次24小时Holter检查均未发现异常,未给予治疗。

检查:使用单导联长时程动态心电监测7天,患者佩戴第3天开始检测出阵发性心房颤动,7天监测共发现房颤26阵,房颤负荷4.16%。

治疗方案:后患者行射频消融术,术后多次进行长时程心电监测,尚未发现房颤复发。

-

案例2

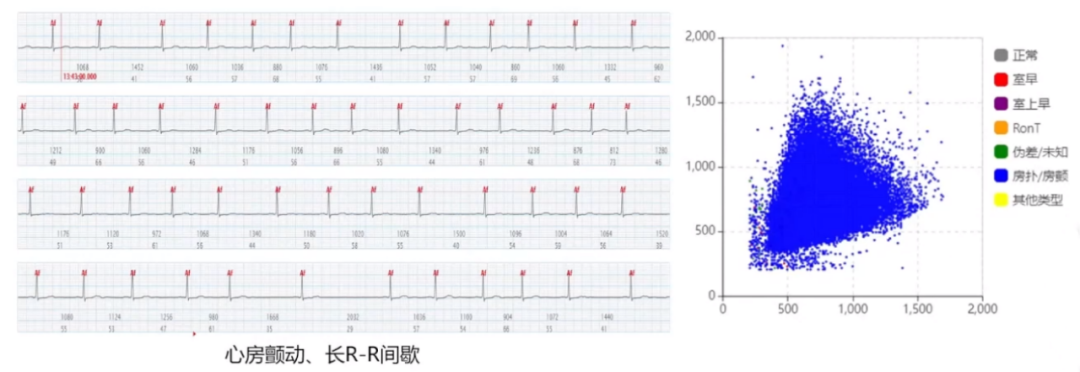

射频消融术后监测,长时程动态心电监测优势显著。

患者:53岁男性;

病史简介:1年前于外院行房颤射频消融术,术后时有发作性心悸,持续时间不等,能自行终止。门诊常规心电图、动态心电图多次检查未发现明显异常。

检查:阜外医院就诊,为明确诊断,建议患者行单导联长时程动态心电监测,记录仪监测14天,同时并分别在第1天、第7天、第14天进行常规24小时动态Holter监测。

监测结果对比:

14天长时程监测的第5天和第13天出现阵发性房颤及大于2秒的长间歇7次,明确了房颤复发。而三次24小时Holter监测则没有捕捉到房颤及长间歇;14天长时程监测发现快速短阵性房性心动过速(最快平均心率192次/分钟),而三次24小时Holter监测提示的短阵性房性心动过速最快心率为126次/分钟;14天长时程监测发现了房性早搏及房早二联律、三联律,而三次24小时Holter监测仅发现房性早搏,未发现二联律、三联律。

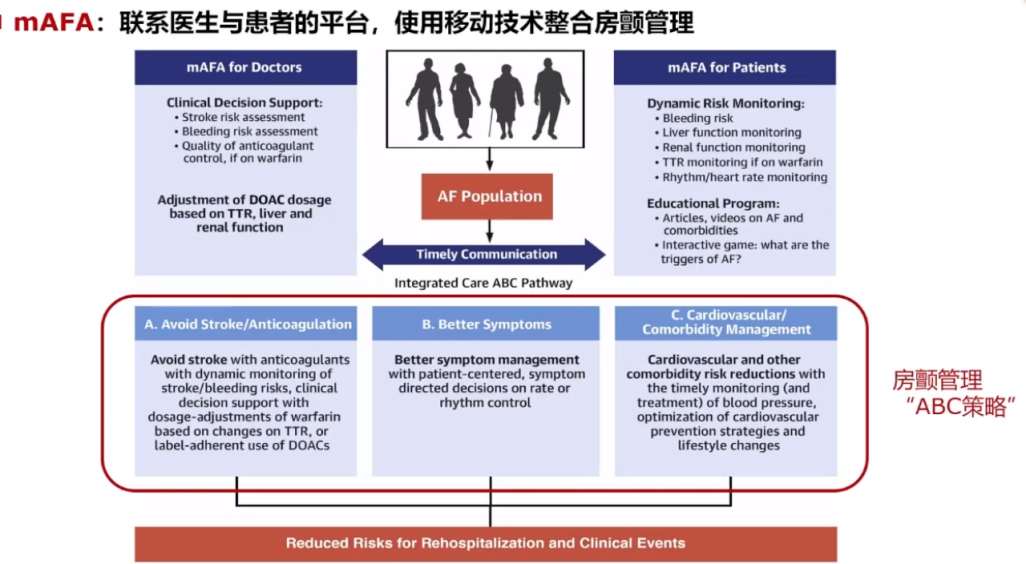

1.mAFA-II研究:mhealth+房颤综合管理(mAFA: mobile Artrial Fibrillation App)

这是一项双臂、前瞻性、集群随机对照研究。入组的患者来自:①房颤筛查(HuaweiHeart study)研究筛查的房颤患者②研究者在门诊、住院招募的患者。

分为两组,干预组和常规治疗组。干预组共有1646例房颤患者(平均年龄67岁,38%女性),常规治疗组共1678例房颤患者(平均年龄70岁,38%女性),随访12个月。终点事件为脑卒中/血栓、再入院率及死亡复合终点事件。

mAFA项目包括房颤预警、筛查及实时监测,实现房颤结构化管理,项目需要参与者使用智能手机,安装mAFA应用,执行房颤ABC管理路径。

随访12个月后研究结果:

干预组的房颤患者脑卒中/血栓、再入院率及死亡复合终点事件发生率较对照组低(1.9% vs.6.0%,HR 0.39,95% CI 0.22-0.67,p<0.001);干预组再入院率显著低于对照组(1.2% vs 4.5%,HR 0.32,95% CI 0.17-0.60,p<0.001);性别、年龄、房颤类型、危险评分及合并疾病等亚组分析结果显示应用mAFA管理的房颤患者较常规对照组有更低的不良事件发生率(p<0.05)。

长期随访结果:

移动技术支持的房颤综合管理策略不仅降低了远期不良事件发生率,同时有良好的患者依丛性。

2.基于mAFA优化房颤共病管理

研究方法:

研究人群为mAFA-II研究持续随访的老年多共病患者。将其分为2组:多共病患者mAFA组,多共病对照组。多共病患者mAFA组共833例(平均72岁,33.4%女性,平均随访419天);多共病对照组患者1057例(平均72.8岁,41.9%女性,平均随访457天)。

多共病定义为合并2种以上疾病,包括高血压,冠心病,心力衰竭,心肌病,外周血管疾病,糖尿病,肝/肾功能不全,肺疾病,既往脑卒中等。

研究结果:

mAFA多共病组患者与对照组相比:脑卒中/血栓、死亡及再入院率复合终点事件显著减少;再住院率显著降低;脑卒中/血栓事件风险较低;ACS、心衰、难以控制的高血压发生率较低;大出血事件无明显差异。

亚组分析显示:mAFA多共病组较对照组具有更低的复合终点事件发生率及再入院率。

3.进行中的研究

Heartline研究(NCTO4276441):

Heartline为一款用于房颤综合管理的应用程序。该研究为一项真实世界中评估可穿戴设备应用于房颤管理是否会减少血栓栓塞事件的多中心随机对照研究,包含2个研究队列:①从未发现过房颤的患者(25000例);②诊断房颤并开始规律口服抗凝药的患者(3000例)。2个队列均随机3:1分为智能手机+可穿戴设备组(iPhone +Apple watch),另一组为仅使用智能手机组(iPhone)。研究终点为:队列1主要观察从试验开始到诊断房颤的时间;队列2主要观察遵医嘱复用抗凝药物的情况及相关栓塞事件。

植入式心电监测仪小巧精细,植入方便,操作简单,能准确记录房颤、室速、室颤、心动过缓、心脏停搏等恶性心律失常,可以连续工作2-4年,保存下心律失常的关键证据。但需要被埋藏到人体左前胸皮下,属于有创操作,且费用相对较高。

Holter 可以日常状态下做长时间记录,不受活动、体位限制,全面的反映患者在一天完整生物周期内的心电变化;连续记录24-48小时,一份24小时记录可获得约10万余次心搏,能捕捉一过性和间歇性心电变化,特别是心律失常、心肌缺血,尤其是无症状性心肌缺血;无创,安全、方便、可重复性检查。但动态心电图诊断属回顾性诊断,对严重心律失常有时会失去抢救机会;活动量太大时,伪差波较多,影响分析的准确性。

可穿戴设备灵巧、便携,使用方便;可以长期动态监测;有利于减少患者的心理负担;有利于早期发现无症状房颤;有利于提高患者治疗过程中的依从性;有利于减少房颤相关的不良事件。缺点:有假阳性/假阴性结果;通常只能记录单导联ECG;测量时易受运动、皮肤破损等干扰;多数使用电池,寿命有限;价格较为高昂;老年人接受程度较差。

提高原有算法的准确性,扩展智能诊断功能;扩展监测电极,实现更多导联心电记录;与血压、血糖、呼吸睡眠等监测实现交互;指定专门人员对异常结果进行处理、分析;进一步降低使用难度,扩展使用人群。

对房颤患者的早期筛查有利于其疾病的早期发现、早期诊断、早期规范治疗,有利于改善患者预后,特别对于无症状性房颤患者及栓塞风险高的患者,早期筛查更为重要。可穿戴设备为房颤早期发现和科学管理创造了技术条件,通过医疗数据传输连接患者和医疗机构,可实现个人健康监测、房颤预警和主动干预,且应用效果已得到初步验证,有望解决我国房颤人群目前高患病率、低检出率、低规范管理率等系列问题,开启我国慢病防控新模式。当前,可穿戴设备用于慢病筛查与管理还处于初期探索阶段,仍需要结合互联网医疗及大规模人群应用研究,进一步探索验证。

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动