丁风华教授:PCI+LAAC一站式手术

冠心病合并房颤并不少见,在冠心病/房颤血栓形成机制不同的情况下,如何为患者制定适合的治疗策略往往使得临床医师进退两难。

左心耳封堵术(LAAC)作为房颤抗凝药物的替代方法,其安全性和有效性已被反复验证,在房颤合并冠心病患者的治疗中有着得天独厚的优势。在近期举行的北京瓣膜论坛上,上海交通大学医学院附属瑞金医院丁风华教授作“PCI+LAAC一站式手术”学术分享,医谱学术特将精华内容整理成文,供临床医生参考。

冠心病伴房颤的流行病学特点和现状

数据显示,我国房颤患者超过1000万,其中合并冠心病的患者人群巨大,合并心梗的比例为15%-20%,合并经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的比例为10%-15%[1-4](图1)。

图1 房颤合并冠心病患者比例

众所周知,冠心病患者PCI术后需常规双联抗血小板治疗(DAPT),而房颤患者需依靠口服抗凝药(OAC)降低卒中等血栓栓塞事件风险。在OAC联合DAPT的情况下,患者出血风险显著增加(图2)。PCI合并房颤患者的抗栓管理方案亟需优化。

图2 PCI合并房颤患者抗栓管理需优化

冠心病伴房颤的抗栓管理

对于冠心病合并房颤人群,2016 欧洲心脏病学会(ESC)《房颤指南》[5]作出“分层+序贯降阶”的指导意见,2018年和2021年《房颤合并PCI北美共识》[6-7]又进一步优化了推荐意见,指出房颤合并PCI患者的抗栓治疗应从围术期(住院期间或PCI术后几天~1周)开始。对于OAC的选择,指南更倾向于使用新型口服抗凝药(NOAC),优于华法林;P2Y12受体拮抗剂主要为氯吡格雷,高危缺血者可以选择替格瑞洛,避免使用普拉格雷。双联抗栓疗程为6-12月,视患者个体化情况决定,并永久抗凝。

此外,2021年《房颤合并PCI北美共识》[7]指出,需长期OAC的房颤患者即是PCI的高危出血人群,应尽可能避免复杂PCI。对此,《欧洲房颤指南2020》[8]表述更为明确。指南提到,非复杂PCI且ST风险不高或出血风险更大时,可以考虑氯吡格雷+NOAC(IA);如果支架血栓风险大于出血风险,可以延长三联抗栓(lla C)。

荟萃分析显示,相比于三联抗栓方案(TAT),双联抗栓方案虽可显著减少出血风险,但力度略显不足,有可能带来潜在的支架血栓风险[9-10]。如在PIONEER AF-PCI研究[11]中,与维生素K拮抗剂(VKA)+DAPT相比,两种利伐沙班方案均显著降低临床出血事件,但尽管如此,利伐沙班组依然有较高的出血发生率(18%;16.8%)(图3)。

图3 PIONEER AF-PCI研究

在RE-DUAL PCI研究[12]中,双联抗栓方案110mg与150mg ISTH定义的大出血或临床相关非大出血比例分别为15.4%和20.2%;ENTRUST-AF-PCI研究[13]中,依度沙班虽达到非劣效性终点,但其双联抗栓方案组152例患者发生出血事件,出血比例为20%。

“PCI+LAAC”可行性与安全性分析

LAAC是非药物抗凝,对于有明确的OAC禁忌证的患者,应用LAAC具有重要意义。研究显示,LAAC可显著减少缺血性卒中和主要出血事件[14](图4)。在PRAGUE-17研究[15]中,左心耳封堵术的非手术相关临床显著出血发生率明显降低。该研究证实,在高中风、高出血风险的患者中,LAAC在预防房颤相关心血管、神经系统和出血事件方面不逊于DOAC。PRAGUE-17研究4年随访结果[16]与PRAGUE-17研究前期公布的20个月初步研究结果基本保持一致,然而非操作相关出血进一步获益,进一步证实了LAAC的长期安全性和有效性。

图4 LAAC可显著减少缺血性卒中和主要出血

此外,LAAC的临床获益还体现在降低死亡率等方面。研究[17]发现,Watchman左心耳封堵器械对于非瓣膜性房颤(NVAF)患者的中风预防效果与VKA效果相似;在控制大出血事件,尤其是出血性中风事件方面,相比于VKA,LAAC展现出更低的致残性和致死性(图5)。

图5 LAAC减少出血、降低死亡率

LAAC后抗栓治疗:DAPT的可行性

一项荟萃分析[18]对LAAC后OAC与抗血小板治疗(APT)的疗效进行对比,结果发现,与OAC组相比,APT组中器械相关血栓(DRT)的发生率更高(1.4% vs. 3.1%;P=0.014),但这种统计学差异并未转换成临床心血管事件,两组6个月时缺血性卒中或全身性栓塞发生率相当,提示APT可用于LAAC后抗栓治疗管理。

同时,欧洲心律学会(EHRA)/欧洲经皮心血管介入学会(EAPCI)《经导管左心耳封堵专家共识》[19]也指出,LAAC后DAPT有效可行,可兼容PCI,且抗栓方案灵活(个体化),故而LAAC+适合的抗栓方案使PCI+LAAC成为可能。

对于PCI+LAAC一站式的可行性、安全性,临床已有探索。吴永健教授团队发表于Am J Cardiovasc Dis的研究[20]共纳入24例患者,13例行分期手术,11例行“一站式”手术(54.2% vs. 45.8%),患者平均CHA2DS2-VASc=4.5;HAS-BLED=3,LAAC术后用药均为DAPT,平均随访19±5.4个月。安全性终点为全因死亡、心肌梗死、卒中和全身栓塞事件;有效性终点为出血事件。该研究中,仅术前“一站式”组出现一例大出血事件,围术期两组均未出现手术相关并发症,随访期间未出现卒中、出血以及DRT等不良事件。

另有研究[21]评估了急性冠脉综合征(ACS)患者行“PCI+LAAC一站式”手术的可行性。研究共纳入50例患者(25例PCI+LAAC,25例PCI+药物治疗),患者CHA2DS2-VASc≥2,HAS-BLED≥3,随访时间为45天、3个月、6个月、12个月。根据BARC标准,研究期间所有出血事件发生率的统计曲线在5.8个月时偏离阴影区域,表明组间存在统计学显著差异(P=0.002)(图6)。在“一站式”组中2例出现1-2型轻微出血(BARC标准),而对照组1-2型轻微出血的患者有11例(P=0.008),且对照组的一名患者在6个月的随访中出现大出血(BARC 3 型)。“一站式”组和药物对照组分别有5例(20%)和13例(52%)患者因心血管原因住院(P=0.038)。研究结果提示,对于ACS、非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)合并房颤的患者,同时行PCI和LAAC似乎是可行且安全的。

图6 术后用药与出血事件发生率

一站式手术的合理流程

LAAC的条件:全麻、患者能否耐受和配合LAAC。

LAAC的抗栓条件:阿司匹林+OAC、OAC、DAPT、单药抗血小板治疗(SAPT)。

图7 一站式手术的合理流程

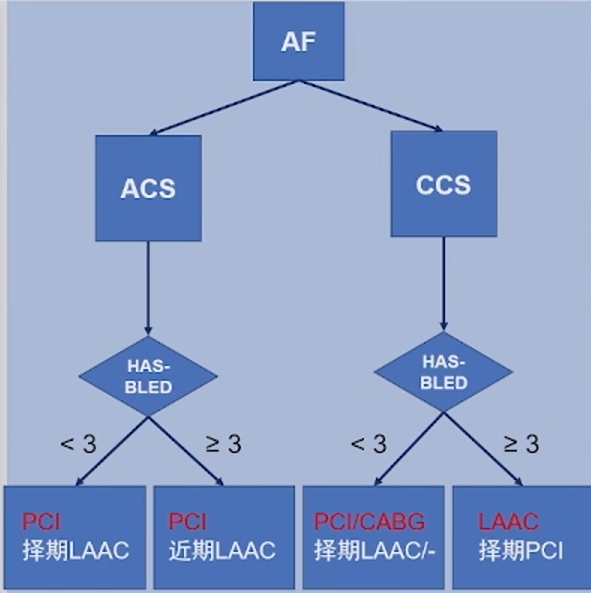

ACS+房颤:先处理ACS

▪HAS-BLED<3(出血风险低):PCI后强化抗血小板,兼顾抗凝;

▪HAS-BLED≥3(出血风险高):合理抗栓方案(个体化更重要)或DAPT+近期LAAC。

慢性冠脉综合征(CCS)+房颤

根据冠脉和卒中的紧急程度决定手术顺序,也可同期处理(冠脉处理应相对简单):

▪HAS-BLED<3(出血风险低):评估冠脉严重程度决定先后顺序,如冠脉复杂甚至不适合PCI,可进行冠状动脉旁路移植术(CABG)+左心耳结扎/缝合(lla);高危[慢性心力衰竭(CHF)、慢性肾衰竭(CRF)、老年、心肌梗死(MI)]、复杂PCI(曝光时间长、对比剂使用多)患者,可先进行PCI,后进行LAAC;对于简单病变,可同期处理。

▪HAS-BLED≥3或出血风险高:先LAAC更合理。

如果PCI和LAAC同期处理,从手术流程上来讲,应用肝素前先进行房间隔穿刺(TSP)更合理(TAT或DAPT),有经验的术者或有TEE/ICE指导的TSP可在肝素化后进行。

小 结

PCI+LAAC一站式手术目前并不作为常规推荐,可分为主动一站式和被动一站式。其中,主动一站式可用于冠脉病变不复杂的患者,被动一站式适用于冠脉病变严重(有急性闭塞风险)但操作相对简单的患者。

PCI+LAAC一站式手术的抗栓方案需考虑抗血小板药物的强度,以免出现围术期支架血栓。OAC不是必须,需要根据缺血和出血风险进行个体化选择。

专家简介

关注医谱学术,实时掌握最新动态!

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动