杨艳敏教授:心房颤动-室率VS节律控制

房颤是一种临床常见的快速性心律失常,能增加患者卒中和心衰的发病率和死亡率,严重影响患者的生活质量。节律控制和心室率控制是改善房颤患者症状的两项主要治疗措施。然而,几十年来,节律控制和心室率控制哪个策略更优一直存在争议。

在近期举行的第二十届中国心脏大会(CHC)上,中国医学科学院阜外医院杨艳敏教授作“心房颤动-室率VS节律控制”学术分享,医谱学术特将精彩内容整理成文,供临床医生参考。

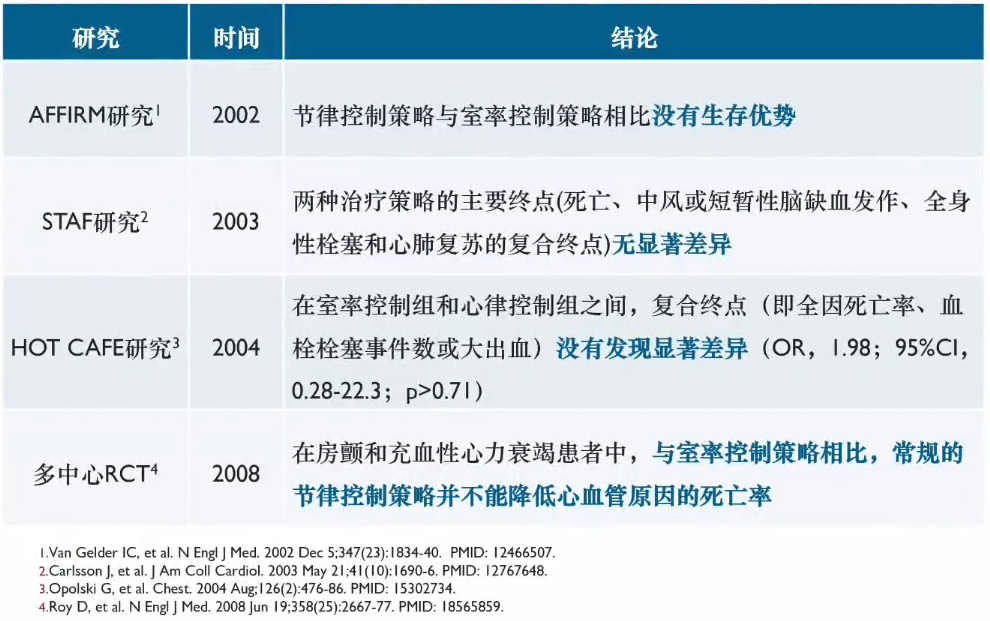

心房颤动治疗的目的包括缓解症状、预防心脏不良重构、防治血栓栓塞、预防心血管结局及死亡。然而,在既往节律VS室率控制的研究中,节律控制并未显现出优势。

既往研究中,节律控制并未显现出优势

分析节律控制策略未能凸显优势的主要原因,主要有以下四方面:

1 节律控制起始晚,心脏结构已改变[1,2,4,7]

▪ RACE、HOT CAFE试验纳入的是持续性房颤患者;

▪ AF-CHF试验中,2/3的患者有持续性房颤,所有患者都合并心衰;

▪ AFFIRM研究纳入的大多数患者都有结构性心脏异常,包括左房扩张(65%)。

2 节律控制药物疗效欠佳[2,8]

▪ 早期研究多使用的是索他洛尔、胺碘酮和lc类药物,如AFFIRM、RACE、PIAF、STAF、HOT CAFE、AF-CHF研究。

3 窦性心律的恢复率和维持率很低[1-3]

▪ RACE研究中,节律控制组只有39%的患者维持了窦性心律;

▪ STAF研究中,第36个月时,节律控制组在4次复律后转为窦性心律的患者比例为23%。

4 忽视抗凝[7-8]

▪ AFFIRM研究中,对于节律控制组,医生可以自行决定患者结束抗凝;室率控制组持续抗凝。

2018年发表于N Engl J Med的一项研究[9]让学界看到了节律控制的曙光。该研究随机招募抗心律失常药物无效的、有症状的阵发性或持续性房颤患者,在现行指南基础上随机接受房颤导管消融术(n=179)或药物治疗(频率或节律控制,n=184)。所有患者符合纽约心脏协会II-IV级心力衰竭、左心室射血分数35%或以下并植入除颤器。研究的主要终点是因心力衰竭恶化住院或死亡的复合终点。结果证实,对于房颤伴心力衰竭患者,在现有治疗指南的基础上进行房颤导管消融术可降低患者心衰导致的死亡或住院风险,改善患者预后。

研究封面图

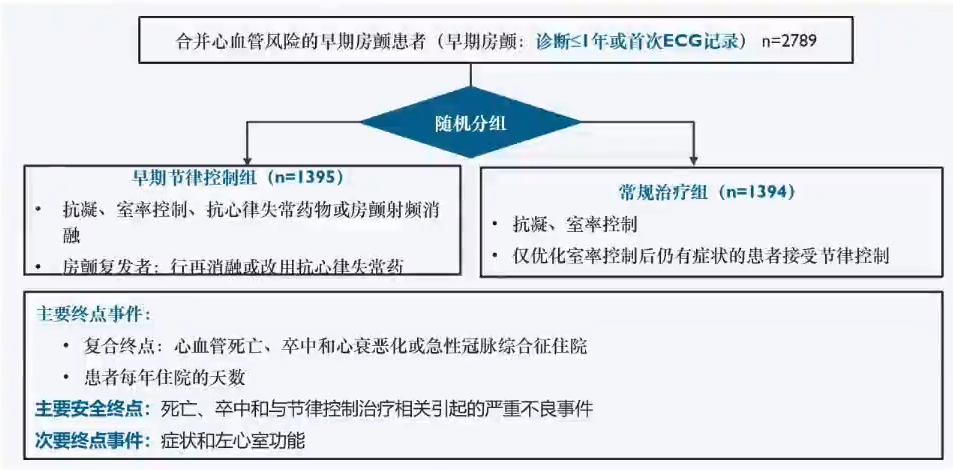

2020年,EAST-AFNET 4研究[10]奠定了房颤节律控制的基石地位。该研究在合并心血管风险的早期房颤患者中比较了早期节律控制和常规治疗两种策略的心血管事件差异。

EAST-AFNET 4研究设计

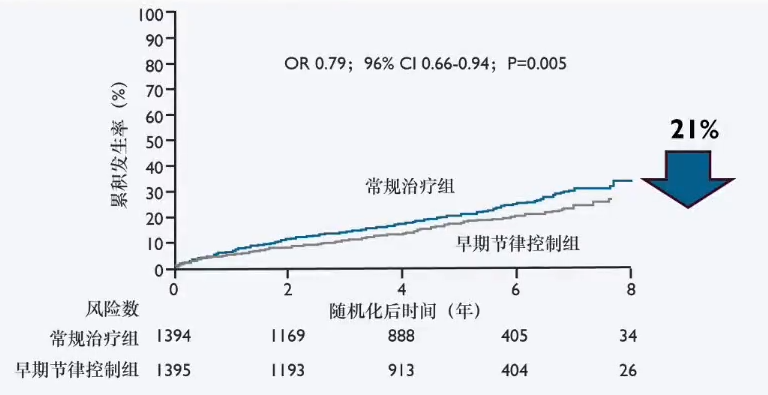

研究中患者的平均随访时间为5.1年,早期节律控制组相比于对照组主要终点事件发生风险降低21%(P=0.005)。

早期节律控制组主要终点事件发生风险更低

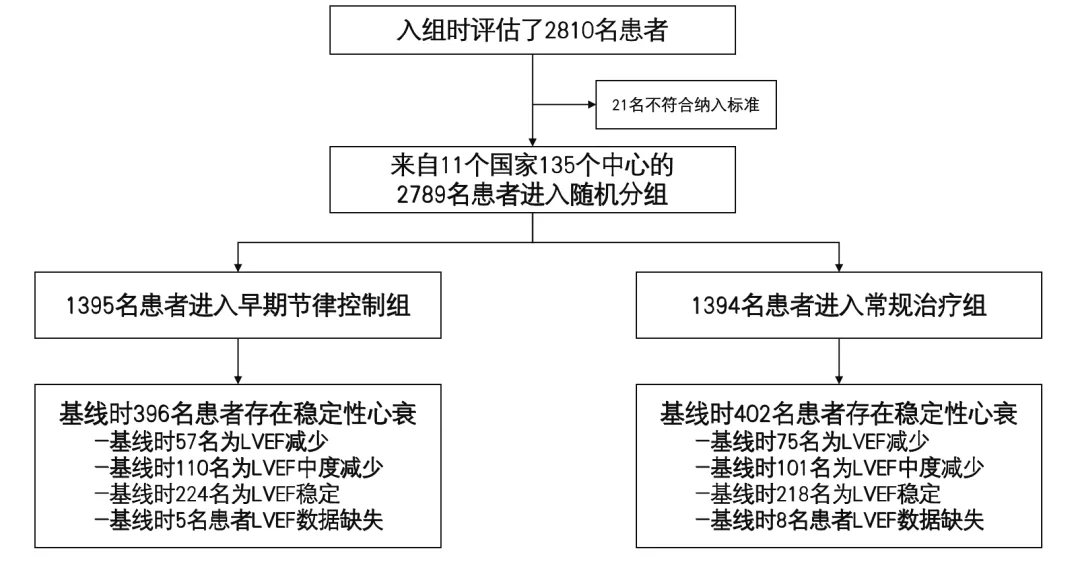

那么,合并心衰的房颤患者,尤其是射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)的患者,能否从早期节律控制中获益呢?EAST-AFNET 4研究的亚组分析[11]评估了心衰患者早期节律控制治疗与常规治疗的差异。研究中将心衰定义为心力衰竭症状、NYHA II-III或左心室射血分数(LVEF)<50%。

研究设计

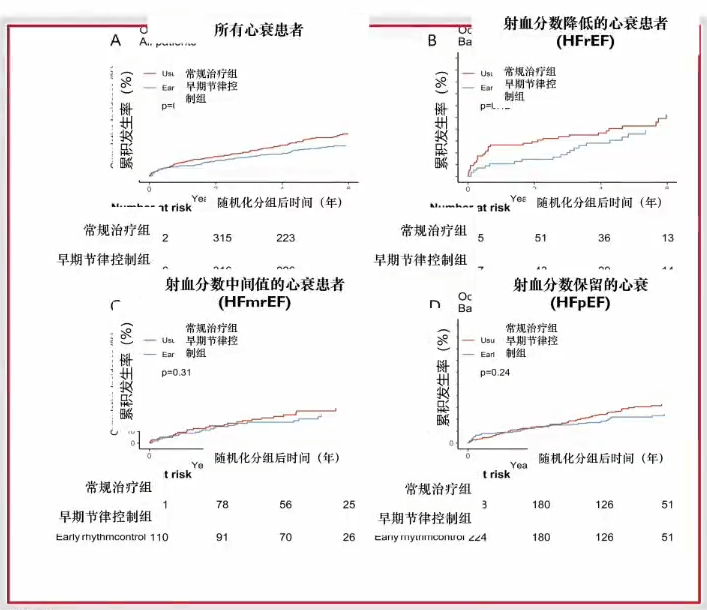

结果证实,对于合并心衰的房颤患者,早期节律控制组较常规治疗组显著降低了主要复合终点(因心血管原因死亡、卒中、因心力衰竭恶化或急性冠脉综合征住院)发生风险(p=0.03,HR 0.74[0.56-0.97]),且该获益不受心力衰竭状态影响(交互作用p=0.63)。

早期节律控制在全心衰人群中均显现出获益

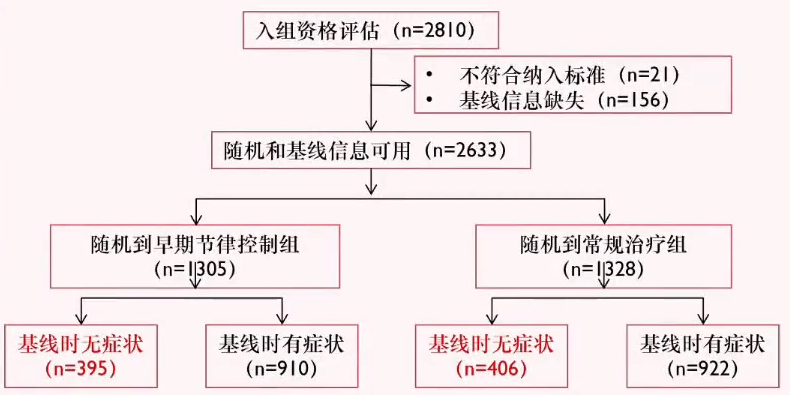

EAST-AFNET 4研究的事后分析[12]还比较了无症状房颤患者(EHRA评分I)和有症状者早期节律控制治疗的疗效,主要结果为心血管死亡、卒中、因心衰恶化或急性冠脉综合征住院的复合终点。

研究设计

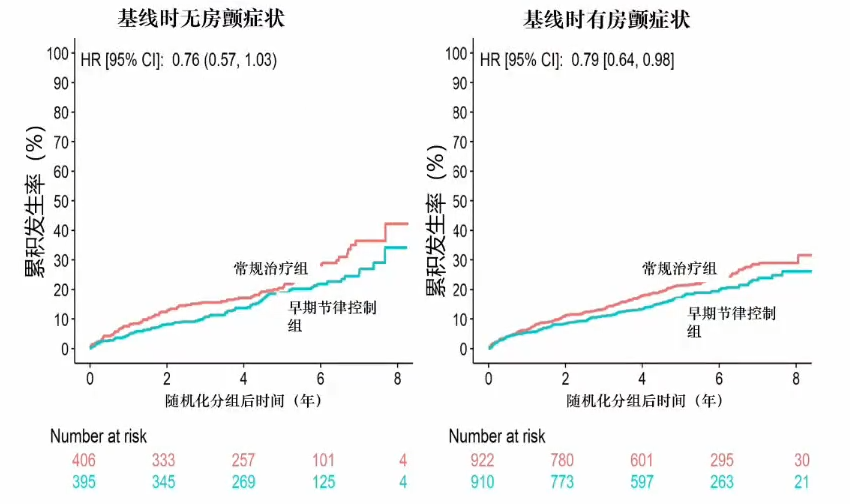

结果显示,无症状房颤患者中,79/395例接受早期节律控制的患者及97/406例接受常规治疗的患者发生了主要预后终点事件(危险比为0.76,95%CI [0.57;1.03])。这与症状性房颤患者几乎相同(危险比为0.79,95%CI [0.64;0.98],P=0.848)。进一步分析,早期节律控制对主要预后终点事件的影响在不同症状状态之间具有可比性,且与总体人群一致。

两组因心血管原因死亡、卒中、因心力衰竭恶化或急性冠脉综合征住院的累积发生率

?EAST-AFNET 4研究启示:

▪ 节律控制要早期进行:38%患者第一次发作房颤,平均诊断房颤时间36d;

▪ 综合管理:90%接受抗凝治疗,80%接受β阻滞剂;

▪ 节律控制方式:基线时87%应用抗心律失常药物、8%接受消融,2年时20%接受消融;

▪ 节律控制维持窦律的有效率高:节律控制组82%患者维持窦律。

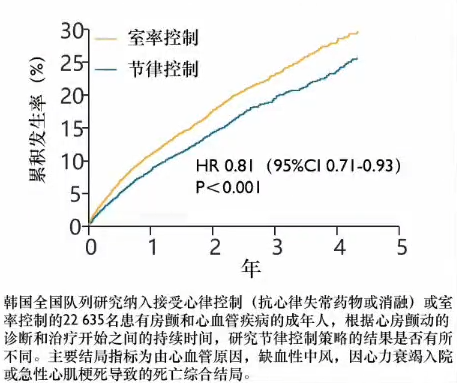

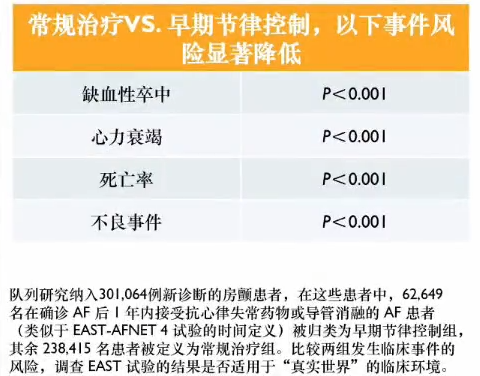

关于早期节律控制,也有其他研究开展,比如,韩国全国队列研究[13]显示,与室率控制相比,早期节律控制主要综合结局降低;我国台湾地区队列研究[14]显示,与常规治疗相比,早期节律控制治疗的不良事件风险更低,皆证实了早期节律控制的临床获益。

韩国全国队列研究

我国台湾地区队列研究

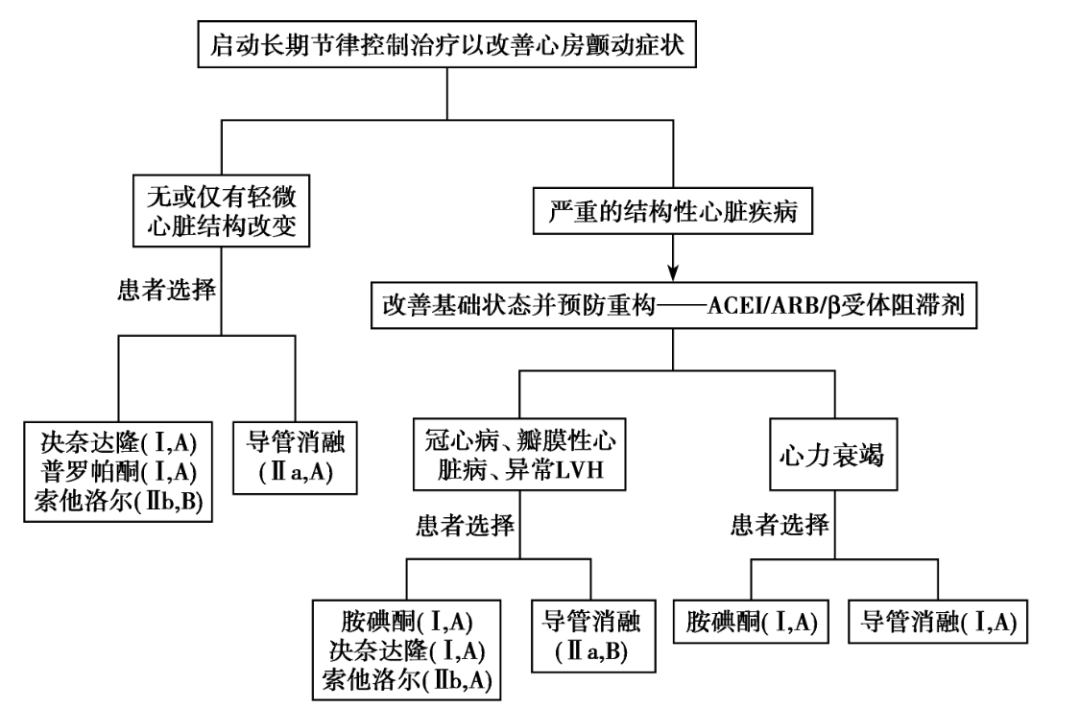

新版中国房颤共识对节律控制治疗进行了积极推荐。《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2018)》[15]的描述为“早期进行节律控制可能有益于阻止房颤的进展”,而到了《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2021)》[16],已明确指出,症状性心房颤动,尤其是合并心力衰竭者,早期节律控制可改善症状、生活质量和预后(I,B);无症状性心房颤动患者,早期节律控制亦可改善预后(IIa,B)。

在症状性心房颤动中启动长期节律控制治疗

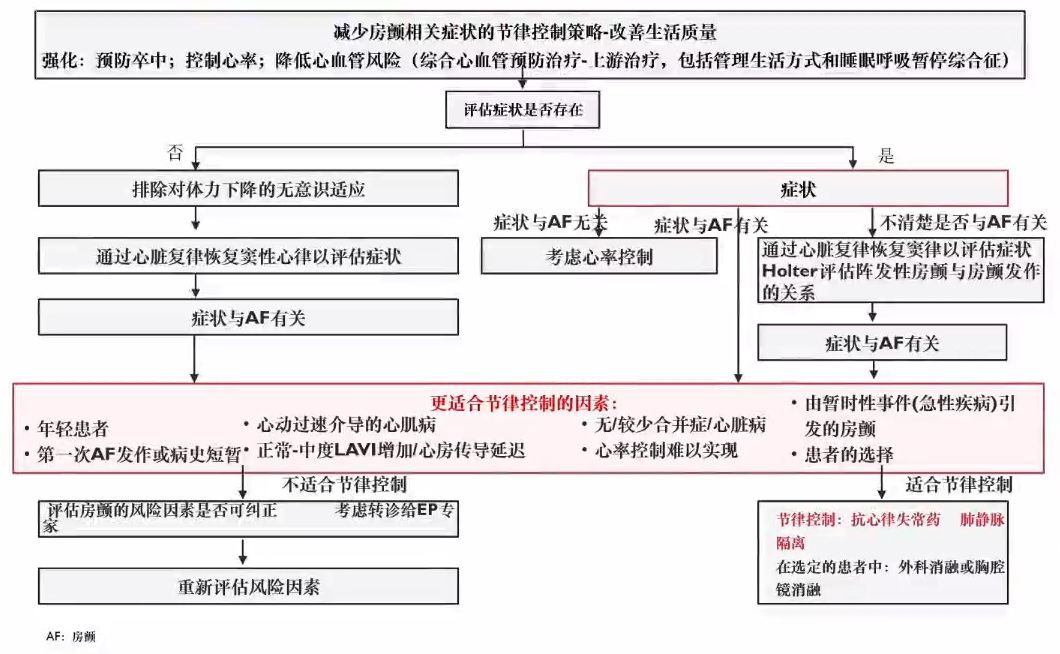

2020ESC房颤指南[17]中,更适合节律控制的因素包括:年轻患者、心动过速介导的心肌病、无/较少合并症/心脏病、由暂时性事件(急性疾病)引发的房颤、第一次房颤发作或病史短暂、正常-中度LAVI增加/心房传导延迟、心率控制难以实现、患者选择。

2020ESC房颤指南-节律控制建议

?心房颤动急性复律的指征包括:

▪ 伴有血液动力学障碍的心房颤动,包括:1)合并心肌缺血:ACS;2)有症状的低血压,如肥厚梗阻性心肌病;3)急性心衰,合并低血压或休克。

▪ 血液动力学稳定但症状不能耐受的初发或阵发心房颤动(持续时间<48小时),如没有转复的禁忌证,可复律。

▪ 预激合并快速房颤。

节律控制改善房颤患者预后已取得了循证证据。早期节律控制非常重要,在节律控制的同时,还需要关注心血管危险因素的控制。

专家简介

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动