杨艳敏教授:抗心律失常药物在老年患者中的应用

在人口老龄化的背景下,老年心律失常患者的精准医疗需求显著上升。鉴于老年患者的生理变化和多病共存现象,治疗策略必须强调抗心律失常药物的个体化选择和安全性。近期,中国医学科学院阜外医院杨艳敏教授就“抗心律失常药物在老年患者中的应用”进行了深入阐述。医谱学术特此整理,以供临床参阅。

老年人群心律失常的流行病学情况

随着我国社会老龄化的加速,老年人口比例显著增加。据2020年统计数据显示,60岁及以上的老年人口比例已达到16.64%,预计到2050年将上升至28.8%。心律失常作为老年人群中最常见的疾病之一,其患病率随年龄增长而显著上升。

01

房颤

房颤是一种持续性心律失常,与年龄增长具有显著的相关性。最新流行病学数据表明,随着年龄的增长,我国房颤的患病率呈上升趋势。多项研究指出,我国非瓣膜性房颤患者主要集中于老年群体,平均年龄超过65岁。老年房颤患者在临床管理中面临多重挑战,包括多病共存、多重用药、血栓和出血风险、认知功能障碍以及跌倒风险等,这些因素均可能导致不良临床事件的发生。

02

室性心律失常

室性心律失常的患病率同样随年龄增长而增加,并且这种增加与基础心脏病的存在无关。根据Holter监测结果,老年患者中频发室性早搏的患病率高达70%~80%。频发室性早搏可能由多种因素引起,包括电生理异常、心脏结构改变、心肌缺血等。例如,陈旧性心肌梗死后的瘢痕组织可能导致折返性心律失常;慢性缺血性心脏病可能增加心肌自律性;获得性长QT综合征可能导致后除极,以及地高辛中毒等,这些因素均可能增加心律失常的风险或加重现有的心脏病。在老年人中,恶性室性心律失常导致的心脏性猝死(SCD)主要与缺血相关,预后较差,生存率低。

抗心律失常药物的应用:

临床定位、目的与治疗原则

01

总体定位

抗心律失常药物在治疗心律失常中扮演着重要角色,但CAST研究揭示了其潜在的风险。这些药物的使用不仅需要针对心律失常本身,还必须考虑患者的整体状况和基础疾病。由于治疗窗口狭窄,治疗浓度与中毒浓度相近,因此在长期治疗中,抗心律失常药物的地位有所下降,但在急性期处理中,它们仍然发挥着关键作用。抗心律失常药物的定位包括:

-

作为植入式心律转复除颤器(ICD)的辅助用药,减少ICD反复放电;

-

缓解患者的症状;

-

预防心律失常导致的心功能损害,如心动过速性心肌病和室性早搏心肌病;

-

防止心律失常进展为更严重的恶性心律失常。

02

治疗目的

抗心律失常药物的主要治疗目标是缓解症状和改善患者的长期预后。尽管这些药物在减轻心律失常引起的不适方面发挥了重要作用,但其对改善预后的长期效果,现有证据相对有限。值得注意的是,部分临床试验结果表明,在特定情况下,抗心律失常药物的使用可能会带来不利影响,尤其是在那些伴有严重器质性心脏病的患者群体中。这强调了在治疗决策中需要仔细权衡药物的潜在风险与益处。对于房颤患者,大多数临床研究并未能证实抗心律失常药物能够显著改善患者的长期预后。然而,ATHENA研究和EAST-AFNET 4试验是两个例外,它们提供了一些证据,表明在特定条件下,这些药物可能对改善预后具有积极作用。

03

治疗原则

兼顾心律失常与基础心脏病。心律失常通常与其他疾病共存,因此在治疗时需要同时考虑基础疾病的治疗,特别是当伴有心功能不全或心肌缺血时。医生需要权衡心律失常治疗和基础疾病治疗的相对重要性和紧迫性,避免因使用抗心律失常药物而影响基础疾病的治疗和剂量调整。对于某些心律失常,如房颤,需要特别考虑对患者预后影响较大的治疗措施,例如抗凝治疗。

正确选择抗心律失常药物。在选择药物时,应考虑其抗心律失常谱、患者的具体心脏病状况及其严重程度、抗心律失常药物的分类、以及年龄相关的药代动力学和药效学变化等因素。

抗心律失常的治疗

01

老年房颤患者的治疗

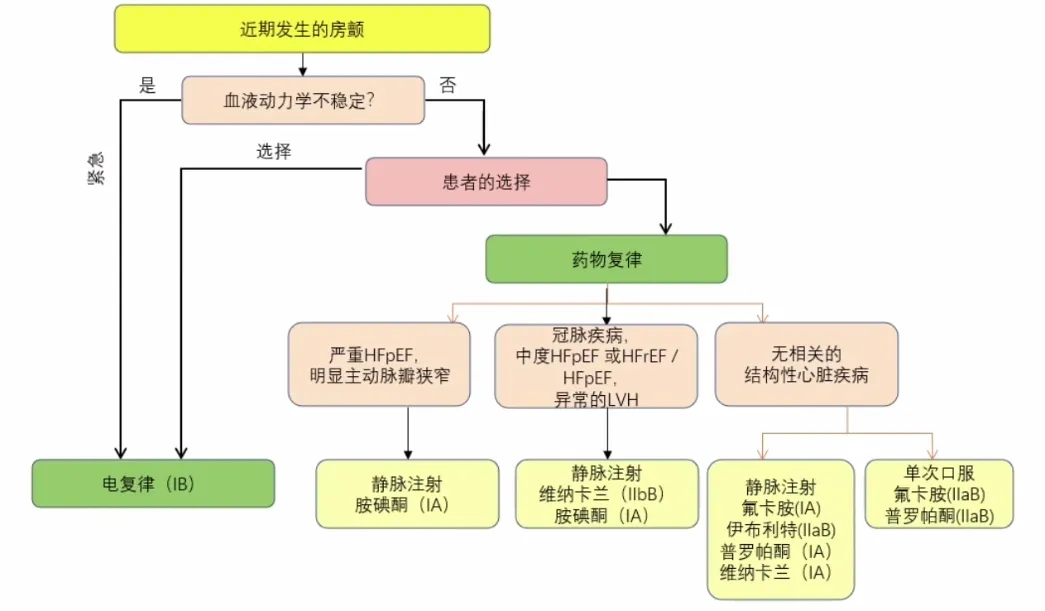

在老年房颤患者的治疗中,当前研究支持积极使用药物复律。针对不同临床情况,治疗选择如下:

-

对于伴有严重射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)和明显主动脉狭窄的患者,推荐静脉注射胺碘酮(ⅠA类推荐);

-

对于冠脉疾病、中度HFpEF或HFpEF/射血分数降低的心力衰竭、异常左心室肥厚(LVH)的患者,可考虑静脉注射维纳卡兰(Ⅱb类B级证据)或胺碘酮(ⅠA类推荐);

-

对于无结构性心脏病的患者,可考虑静脉注射氟卡胺(ⅠA类推荐)、伊布利特(Ⅱa类B级证据)、普罗帕酮(ⅠA类推荐)、维纳卡兰(ⅠA类推荐),或单次口服氟卡胺(Ⅱa类B级证据)、普罗帕酮(Ⅱa类B级证据)。

图1 房颤患者近期发作的房颤转律治疗

02

老年室性心律失常治疗

室性早搏在无结构性心脏病的右或左室流出道中较为常见,通常不伴有不良预后,因此不需要特殊的抗心律失常药物治疗。然而,当室性早搏与冠心病、缺血性心脏病或心肌病等基础疾病共存时,治疗变得复杂。抗心律失常药物治疗在这些情况下往往未能获得良好的获益风险比,而消融治疗的数据也相对有限。对于束支折返引起的室性心律失常,消融治疗是推荐的选择。

对于室性早搏和非持续性室性心动过速(NSVT),β受体阻滞剂作为一线治疗,对症状性高室性早搏负荷具有中等有效性。非二氢吡啶类钙拮抗剂(如维拉帕米)可用于特定患者群体。美托洛尔和利多卡因能有效抑制由自律性增高、延迟后除极触发激动及折返机制所致的心律失常。索他洛尔在控制室性心律失常方面非常有效,但不推荐用于体弱、多合并症、多重用药、电解质紊乱、显著左心室肥厚和严重心力衰竭的患者。胺碘酮适用于β受体阻滞剂无法控制的室性心律失常,尤其是在伴有高负荷室性早搏的HFpEF患者中。达舒平、氟卡胺、普罗帕酮可用于无结构性心脏病的室性心律失常患者。

老年患者在接受药物治疗时需警惕药源性长QT综合征的风险。在一项涉及202例75岁以上住院老年患者的研究中,室速中有22%由缺血引起,50%为医源性。药源性长QT综合征的危险因素包括老年、女性(风险是男性的2~3倍)、心脏疾病、电解质紊乱(尤其是低血钾和低血镁)、肝肾功能异常、心动过缓或伴长间歇的心律失常,以及使用一种以上的QT间期延长药物等。此外,如果室性早搏非常频繁(超过24小时内总心律的20%),则应考虑进行射频消融。对于老年室性早搏患者,需要仔细评估其是否适合射频消融治疗。

小结

杨艳敏教授在最后总结中指出,老年患者心律失常的发病率较高,治疗过程面临多重挑战,包括多病共存、多重用药以及促心律失常风险的增加。杨艳敏教授强调,为了更有效地治疗老年人群中的心律失常,必须做到以下几点:

-

全面评估:仔细评估心律失常与基础疾病之间的关系,以确保治疗方案能够同时考虑到患者的整体健康状况。

-

药物定位:明确抗心律失常药物在治疗中的定位,包括它们在急性期和长期治疗中的角色。

-

合理选药:根据患者的具体情况,合理选择药物,以实现最佳的治疗效果和最小的不良反应风险。

总之,在制定老年心律失常治疗方案时,需要综合考虑患者的多方面因素,包括疾病特点、药物相互作用以及患者的个体差异。通过这种综合评估和个体化治疗,可以提高治疗的有效性和安全性,从而更好地服务于老年心律失常患者。

文中图片均来自授课幻灯

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动