王连生教授:从最新中国血脂管理指南看血脂管理理念的变迁和进展

我国动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)疾病负担仍在持续增加,因此,针对ASCVD的主要危险因素之一——血脂的管理刻不容缓。近年来,世界范围内血脂领域的研发取得了突破性进展,血脂管理理念也发生了根本性变革。在近期召开的2023独墅湖长三角心脏病学论坛上,江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)王连生教授以最新中国血脂管理指南为依据,分析了国内血脂管理理念的演变与落实,并介绍了最新理念倡导下的优化用药决策,以期为临床血脂管理策略提供参考。

继《中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》后,时隔7年指南更新为《中国血脂管理指南(2023年)》。新版指南在2016年版本的基础上,结合近年来最新研究证据和国内外指南与共识,针对不同人群提出了更精细化的血脂管理措施和目标值,有诸多亮点。

亮点一:危险分层更细化——“超高危”正式写入中国指南

全面评价ASCVD总体风险不仅有助于确定血脂异常患者降脂治疗的决策,也有助于临床医生针对患者风险水平制定个体化的综合治疗决策,从而最大程度降低患者ASCVD总体风险,同时避免过度治疗造成的潜在危害。2023年新版指南对风险评估流程进行了更新:1)按是否患有ASCVD分为二级预防和一级预防两类情况;2)在已患有ASCVD的二级预防人群中进一步划分出超(极)高危的危险分层。

亮点二:目标值更严格——超高危“1.4且50靶标”正式写入中国指南

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)与ASCVD发病风险呈因果关系,且是临床首要治疗靶点的血脂指标,基于大规模临床研究结果,为有效降低ASCVD风险,提出了不同风险等级个体LDL-C的目标值。2023年新版指南推荐,超高危ASCVD患者的LDL-C目标值为<1.4mmol/L且同时要较基线降低幅度>50%。也有专家们建议对2年内发生2次及以上ASCVD事件患者的LDL-C目标值为<1.0 mmol/L。

亮点三:更重视长期——中国指南首次推崇“长期达标理念”

2023年新版指南强调,治疗性生活方式改变和降脂药物治疗必须长期坚持,才能有更佳的临床获益。降脂治疗应定期随访观察疗效与不良反应并调整治疗方案,认真贯彻长期达标理念。

亮点四:更重视预防——新增“颈动脉粥样斑块”为靶器官损害因素

在ASCVD风险增强因素中,将“存在颈动脉粥样斑块或超声示颈动脉内膜中层厚度≥0.9mm”作为靶器官损害因素。

亮点五:更关注糖尿病患者的规范化血脂管理

糖尿病是ASCVD的重要独立危险因素,有研究提示血脂异常对糖尿病患者ASCVD风险影响最大。2023年新版指南推荐糖尿病合并ASCVD患者血脂目标值LDL-C<1.4mmol/L。

这些指南的亮点,源于血脂管理理念的革新。对于超高危患者的血脂管理,更加重视全程管理,即:尽早启动多靶点联合强化降脂方案,通过将LDL-C快速降低至较低水平,以尽早稳定/逆转易损斑块;在全病程中通过选择安全性更高的药物组合,坚持长期、稳定控制易损斑块的进展;将患者的残余心血管风险降至最低作为治疗目标。概括起来为“早、低、久、稳、斑块”。

早——尽早联合治疗可延迟冠脉事件发生

依照当前策略,血管事件总风险的很大一部分是不可改变的(即年龄、性别和关键易感基因的变异性等)。即使在具有明显“最佳危险因素状态”(不吸烟、瘦、血压正常等)的人群中,动脉粥样硬化仍有可能进展 (如深蓝色区域和绿色线条)。具一种或多种生活方式/环境危险因素 (高LDL-C,血压升高,肥胖)的个体具更陡峭的疾病轨迹(如红色线条)。如果这些危险因素对血管壁的不利影响可以通过生活方式改善、锻炼和药物联合治疗被完全消除,疾病轨迹可由红色线条移动至绿色线条。

理想化、基于年龄的CHD预防轨迹

低——将LDL-C快速降低至较低水平可带来更多心血管获益

他汀类药物是血脂异常降脂药物治疗的基石。中等强度的他汀类药物是中国人群降脂治疗的首选策略。降脂药物联合应用可达到更佳的强化降脂效果,是血脂异常治疗策略的基本趋势。近十年他汀后时代药物研究证据不断涌现,使LDL-C降到更低成为可能。FOURIER研究的极低LDL-C亚组数据提示,即使LDL-C降至0.5 mmol/L,仍可有心血管进一步获益。

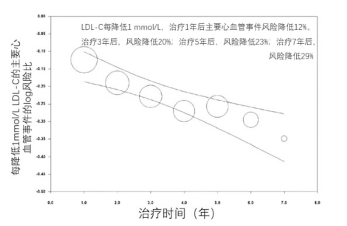

久——降LDL-C治疗的心血管获益会随时间延长而不断增加

一项纳入了21项降低LDL-C临床试验的荟萃分析发现,每增加一年治疗,与LDL-C每降低1mmol/L相关的主要心血管事件的风险降低比例显著增加(P<0.001)。该荟萃分析与既往Ference等人的孟德尔随机化研究的结果一致,主要心血管事件的风险降低比例随着治疗时间的延长而增加。

荟萃分析结果

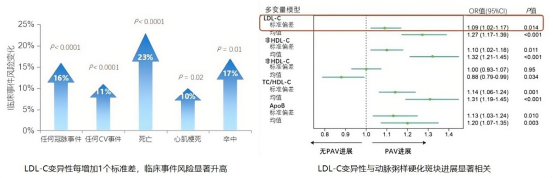

稳——低且较平稳的LDL-C水平对促进斑块消退和改善临床结局至关重要

2015年发表在JACC上的一项研究,将9572例心血管疾病患者随机分成阿托伐他汀80 mg/d组和阿托伐他汀10 mg/d组,评估3个月后LDL-C变异性。主要结局为任何冠状动脉事件,次要结局为任何心血管事件、死亡、心肌梗死或卒中。结果显示,LDL-C变异性每增加1个标准差,心脑血管事件风险显著升高。

2018年发表的另一项研究进一步展示了冠心病患者LDL-C变异性与斑块进展及临床心血管事件之间的关系,在此研究中共对9项临床试验进行了事后患者水平分析,通过3、6、12、18、24个月时患者致动脉粥样硬化脂蛋白水平的标准差(SD)来测量脂质参数的变异性。结果显示LDL-C变异性与动脉粥样硬化斑块进展显著相关。因此,低且较平稳的LDL-C水平对促进斑块消退和改善临床结局至关重要。

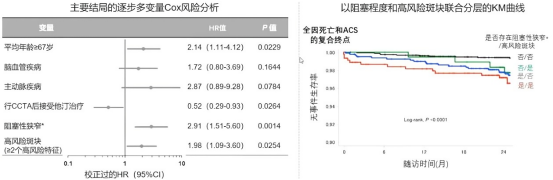

斑块——通过降低LDL-C,稳斑逆斑是降低心脑血管事件的重要措施

一项前瞻性研究(PREDICT)探究了冠脉斑块特点与CAD患者2年结局的关系,证实高危斑块、血管阻塞狭窄增加主要结局风险,无高危斑块或无血管阻塞,结局更好。因此稳定/逆转斑块是降低心血管事件的重要措施。

PCSK9i地位提升

2023年新版指南强调降脂达标策略,推荐中等强度他汀类作为降脂达标的起始治疗;超高危患者,当基线LDL-C较高(未使用他汀类药物患者,LDL-C≥4.9 mmol/L;或服用他汀类药物患者,LDL-C≥2.6 mmol/L),预计他汀类联合胆固醇吸收抑制剂不能达标时,可考虑直接采用他汀类药物联合PCSK9i,以保证患者LDL-C早期快速达标。建议糖尿病高危患者选择他汀类药物作为基础降脂治疗,如果LDL-C不达标,需联合胆固醇吸收抑制剂或PCSK9i。可见,在新版指南中,PCSK9i地位提升。

PCSK9单抗(依洛尤单抗和阿利西尤单抗)

最新指南总体强调了PCSK9i的临床获益,作为PCSK9i的代表药物,依洛尤单抗和阿利西尤单抗不仅在改善心血管结局和安全性等多方面补充了大量循证医学证据,还为新版指南颁布后的中国超高危患者血脂管理提供了更优化的临床实践选择,主要表现在以下几个方面:

-

更快、强效且稳定的降低LDL-C作用

PCSK9i通过抑制PCSK9,可阻止LDLR降解,增加LDLR数量而促进LDL-C的清除。PCSK9i在降脂机制上与他汀类药物、胆固醇吸收抑制剂互补协同,联合用药使LDL-C达到更低水平成为可能。PCSK9i主要包括PCSK9单抗和PCSK9小干扰RNA,目前获批上市的PCSK9单抗有2种,分别是依洛尤单抗和阿利西尤单抗。

当前降低LDL-C主要治疗方法

应用PCSK9单抗后常可将患者的LDL-C降至较低水平。EVACS研究评估依洛尤单抗降低NSTE-MI患者的LDL-C水平,在给药24h后,依洛尤单抗组即出现LDL-C水平下降;相较于单纯他汀治疗,依洛尤单抗联合他汀治疗显著降低住院期间及第30天随访时的LDL-C水平。

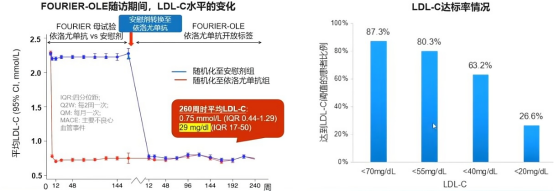

长期使用依洛尤单抗也可显著、持续平稳降脂,提高达标率。最新的FOURIER开放标签扩展研究(FOURIER-OLE)提示,依洛尤单抗强效降低LDL-C水平,自12周开始持续至260周,中位LDL-C达0.75mmol/L水平。

-

不同患者类型下丰富的稳斑/逆斑证据

从回顾性研究到RCT,依洛尤单抗可快速、有效地稳定及逆转斑块,更多的斑块相关证据还在积累中。

-

降低心、脑血管事件再发的作用

对风险升高的受试者进行PCSK9单抗的进一步心血管结果研究(FOURIER研究)提示,依洛尤单抗与安慰剂相比,主要终点(心血管死亡、心肌梗死、卒中、因不稳定心绞痛住院与冠脉血运重建的复合终点)的相对风险下降15%,关键次要终点(心血管死亡、心梗或卒中的复合终点)的相对风险下降20%。证实,他汀基础上联合依洛尤单抗可进一步降低心脑血管事件。

继FOURIER研究后,一系列亚组分析/长期探索分析不断充实依洛尤单抗在不同人群中的应用。依洛尤单抗在合并糖尿病患者、更高危患者、CKD≥3期的患者、MI患者、需行血运重建患者中使用均能获得更多心血管获益。

-

早期、长期治疗肯定的疗效和安全性结果

在长期安全性研究方面,FOURIER-OLE研究显示,提早使用PCSK9单抗可更早和更显著降低ASCVD风险,且长时间使用具有良好的安全性(严重不良事件、肌肉相关事件、新发糖尿病、出血性脑卒中和神经认知事件等不良反应发生率与安慰剂组相似,而且未观察到不良反应发生率随依洛尤单抗暴露时间的推移而增加)。

不良反应发生率与安慰剂组相似

随依洛尤单抗暴露时间的推移,不良反应发生率未增加

PCSK9小干扰RNA药物(Inclisiran)的临床应用

Inelisiran是PCSK9小干扰RNA,研究表明其LDL-C降幅与PCSK9单抗相当而作用更持久,注射一剂疗效可维持半年,属超长效PCSK9抑制剂。评估lnclisiran对稳定性冠状动脉疾病患者血浆LDL-C水平的影响及其与治疗时间间隔的相关性研究提示,在稳定性冠状动脉疾病患者中,LDL-C降低幅度与距上一次Inclisiran给药时间间隔呈显著负相关(r=-0.284,p=0.029)。

口服PCSK9小分子环肽MK-0616

PCSK9i多为注射剂,口服制剂MK-0616是一种合成的三环肽,它具有与单克隆抗体相似的亲和力,通过结合PCSK9和LDL受体之间PPI(蛋白质-蛋白质作用)的扁平界面,从而抑制PCSK9与LDL受体的相互作用。目前其2b期研究结果已公布,结果显示,MK-0616各剂量治疗组在第8周时LDL-C水平较基线变化显著优于安慰剂组(降幅: -41.2%~-60.9%)。

另外,作用于新靶点的降脂药物不断问世,包括三磷酸腺苷柠檬酸裂解酶抑制剂、血管生成素样蛋白3抑制剂、ApoC3抑制剂、降低Lp(a)新药等。其中Olpasiran是一种注射用的小干扰RNA制剂,直接作用于肝脏。其2期研究再分析显示,Olpasiran可显著降低ASCVD患者的Lp(a)水平,且绝对降幅与基线Lp(a)水平相关。

❖ 新指南亮点纷呈: 仍推荐LDL-C作为血脂干预的首要靶点,以危险分层确定其目标值。推荐在生活方式干预的基础上,以中等强度他汀类药物作为起始药物治疗,超高危患者推荐早期联合启动PCSK9抑制剂并坚持长期达标。

❖ 新指南的推陈出新,源于循证推动下血脂管理理念的全面革新,旨在进一步规范中国患者的血脂管理策略。

❖ 目前作为PCSK9i代表药物,依洛尤单抗和阿利西尤单抗,不仅为本版指南更新补充了大量的循证医学证据,同时还为新指南颁布后的中国超高危患者血脂管理提供了更多维的临床获益之选。

专家简介

文中图片均来自授课幻灯

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动