徐伟教授:节律控制在房颤患者治疗中的最新进展

节律控制是房颤综合管理中不可或缺的重要环节,通过早期节律控制,可以有效减少心房重构,预防高危人群的房颤相关死亡、心衰和卒中等严重后果,同时在减少房颤相关症状、延缓房颤的进展方面具有潜在价值。在近期召开的独墅湖长三角心脏病学论坛上,南京大学医学院附属鼓楼医院徐伟教授全面分析了当前的房颤管理策略,并结合理论知识与最新临床研究进展阐述和强调了房颤综合管理中节律控制的重要性。

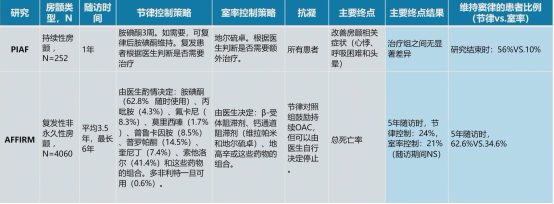

心室率控制和节律控制是房颤管理的两种重要的治疗策略。回顾既往比较室率控制与节律控制的临床试验,节律控制组窦律维持率高于室率控制组,但是主要终点比较并无显著差异,而且AFFIRM研究、RACE研究的节律控制组死亡率有更高的趋势。表明与室率控制比较,节律控制并无显著优势。

图1 比较室率控制与节律控制的临床试验

为什么临床上采用节律控制无明显优势?徐伟教授分析,节律控制获益不明确的原因可能包括以下几个方面:(1)缺乏安全有效的治疗方法;(2)纳入长期房颤患者;(3)终点不固定,监测不严格;(4)潜在疾病治疗不足;(5)抗凝不足;(6)抗心律失常药物(AAD)的选择不当或剂量不当。

通过分析,徐伟教授指出,可以明确的是:恢复窦性节律可以改善生活质量。首先,即使是很小程度的房颤负担也会导致生活质量受损,但恢复窦性心律可以改善生活质量。其次,即使房颤没有完全恢复,减轻房颤负担也能显著改善生活质量,减少心衰发生风险。

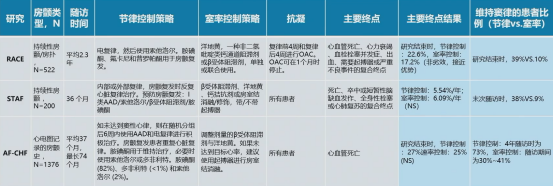

多项研究显示,恢复窦性节律(包括节律控制、室率控制)的方案均可改善房颤患者的生活质量。RECORD-AF研究纳入2439例近期发作的房颤患者,比较接受节律控制或室率控制治疗的患者的生活质量。随访1年,两组患者的房颤症状严重程度评分均有所改善,且节律控制组改善幅度显著高于室率控制组。CABANA研究比较导管消融与常规药物治疗改善房颤患者生活质量的差异,随访12个月,导管消融组平均AFEQT总评分与MAFSI频率评分均优于药物治疗组。

图2 CABANA研究的主要结果

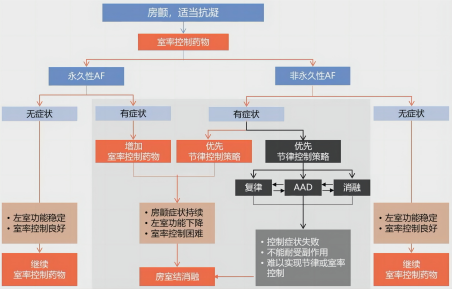

当前房颤管理指南中室率控制或节律控制原则为,节律控制用于有症状的房颤患者。房颤指南推荐无论是永久性房颤还是非永久性房颤,在适当抗凝的基础上,首先都考虑室率控制,如果室率控制后仍有症状、没有维持窦律,再考虑节律控制。对于非永久性房颤,室率控制药物治疗后仍有症状,优先考虑节律控制策略,包括电复律、导管消融和AAD,若控制症状失败,或不能耐受副作用,或难以实现节律或室率控制,可以采用房室结消融。

图3 指南推荐的房颤治疗方案

临床上哪些患者采用节律控制策略更有意义?根据非永久性房颤患者节律控制的指南建议,有利于节律控制策略的因素包括:年龄<65岁、怀孕、心动过速性心肌病、无症状的房颤、无或轻微结构性心脏病、无或有很少共病、卒中风险增加、左房正常或中度扩大、房颤反复短暂发作、合并心衰、难以实现室率控制。

我国现有治疗房颤的AAD包括索他洛尔、胺碘酮、伊布利特、普罗帕酮、维那卡兰、决奈达隆等,其中索他洛尔、胺碘酮、普罗帕酮、决奈达隆是窦律维持药物,指南推荐决奈达隆用于节律管理的一线治疗选择。

除了药物治疗,导管消融为房颤节律控制提供了新的选择。用于房颤治疗的导管消融技术包括射频消融、冷冻消融等,循证医学证据显示,无论何种消融方式,导管消融相比药物治疗在节律控制方面具有明显的优异性。

房颤患者常存在肥胖、吸烟、饮酒等心血管病危险因素,或合并有高血压、心衰、瓣膜性心脏病、糖尿病、睡眠呼吸暂停综合征等疾病,而心衰或其他心血管疾病是房颤患者死亡的主要原因,因此在传统抗凝预防卒中,及AAD或导管消融控制房颤症状的基础上,也要重视心血管危险因素及合并症的管理。通过上游疗法、生活方式调整、左心房消融和AAD治疗直接或间接降低房颤的发生,改变房颤发生的血流动力学、血栓形成和电生理环境。由此,房颤综合管理的理念被提出,逐步成为房颤治疗的主流理念。

由于缺乏临床证据,在房颤管理中医生更多选择室率控制,但2020年EAST-AFNET 4研究结果公布,正式提出了早期节律控制能够更好改善房颤患者预后的观点,节律控制在房颤治疗中的定位发生了改变。

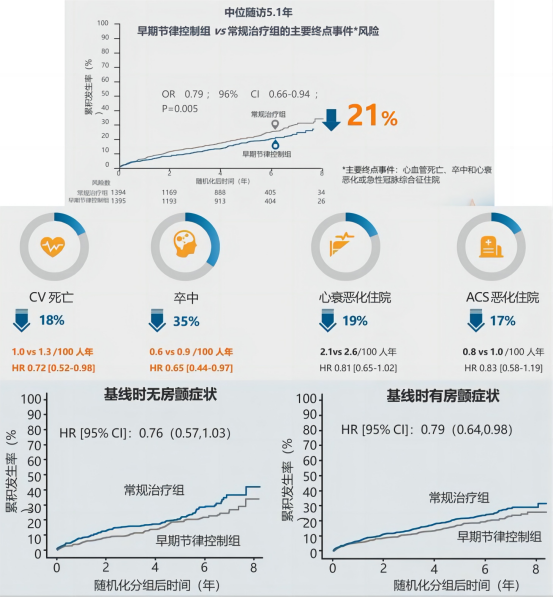

EAST-AFNET 4研究是一项由研究者发起的平行、随机、开放、结果评估设盲的国际研究,旨在证明对于房颤患者,尽早进行积极节律控制是否可以带来临床获益。研究纳入2789例房颤患者,随机分为早期节律控制组(1395例,房颤诊断不足1年即行节律控制)和常规治疗组(1394例,对症处理,节律控制仅限于症状性房颤),随访5年,与常规治疗组比较,早期节律控制组主要终点事件风险降低了21%,CV死亡风险降低18%,卒中风险降低35%,心衰恶化住院风险降低19%,ACS恶化住院发生率降低17%。事后分析发现,不论患者是否有症状,早期节律控制组因心血管原因死亡、卒中、因心衰恶化或急性冠脉综合征住院的累积发生率均降低,且两组安全性事件发生率无显著差异。证实,房颤患者早期节律控制可降低心血管事件发生而不增加住院时间和安全风险,带来更多临床获益。

图4 EAST-AFNET 4研究结果

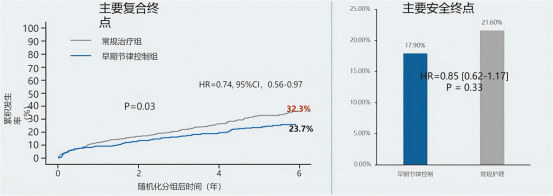

EAST-AFNET 4研究的亚组分析评估了心衰患者中,早期节律控制治疗(使用AAD或导管消融)与常规治疗(允许节律控制治疗以改善症状)的临床获益情况,主要复合终点为因心血管原因死亡、卒中、因心衰恶化或急性冠脉综合征住院。随访5年发现,心衰患者早期节律控制组主要复合终点显著降低,两组主要安全终点无显著差异。

图4 EAST-AFNET 4研究的亚组分析结果

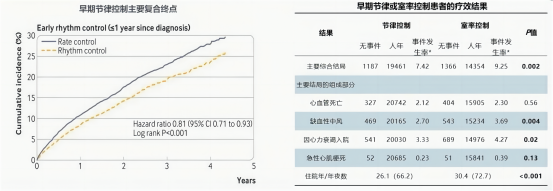

EAST-AFNET 4研究结果公布之后,其他一些临床研究对其结果进行了佐证,进一步证实房颤患者早期节律控制可改善预后,获得更多临床获益。其中,韩国全国队列研究纳入22635例患者房颤和心血管疾病的成年患者,与早期室率控制相比,早期节律控制(自诊断一年内开始)的CV死亡、卒中和因心衰或ACS住院的复合终点显著降低(P<0.001),主要综合结局事件发生率也显著降低(每100人年7.42 VS 9.25;P=0.002)。

图5 韩国全国队列研究主要结果

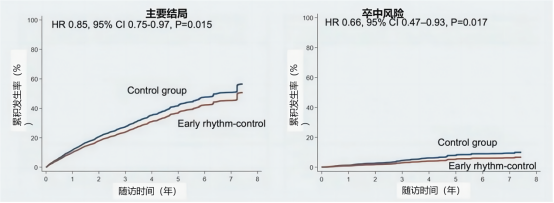

美国大型医疗保健数据库研究发现与对照组相比,早期节律控制组患者的主要结局和卒中风险均显著降低。

图6 美国大型医疗保健数据库研究主要结果

韩国国民健康保险服务数据库研究是一项基于人群的回顾性队列研究,纳入韩国国民健康保险服务数据库中2011年至2015年新接受节律控制(抗心律失常药物或消融)或室率控制治疗的22635例房颤患者,调查节律控制与室率控制对卒中、心衰、心肌梗塞和心血管死亡发生率的影响,并按治疗开始时间分层。结果显示与室率控制相比,节律控制组卒中累积发病率及心衰相关住院累积发病率均显著降低。

ATHENA研究中对房颤患者使用药物决奈达隆来进行节律控制,随访21个月,决奈达隆较安慰剂显著降低患者的心血管住院或全因死亡复合终点发生率,其中首次心血管事件住院率降低26%,心血管死亡降低29%,房颤住院风险降低39%。综上,多项临床研究充分证实房颤患者早期节律控制可改善症状和预后,减轻房颤负担。

指南建议在房颤发作后的任何阶段均可进行节律控制治疗房颤相关症状。但是目前的管理政策只有在出现难治性房颤症状后,才建议进行节律控制,这可能为时已晚,无法防止房颤的进展。随着越来越多的证据支持,节律控制结合室率控制和上游治疗成为房颤早期干预的重要策略。

在房颤症状管理中,早期时节律控制占主导地位,对于房颤患者,无论是亚临床还是临床,一旦首次诊断确诊后,应积极进行早期节律控制干预。《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2021)》明确指出,节律控制策略在房颤治疗中具有优先地位,尤其是早期节律控制。在症状性心房颤动尤其是合并心衰患者,推荐早期节律控制,推荐级别为Ⅰ类。

目前,早期节律控制策略尚存在局限性,在药物治疗方面,决奈达隆在非永久性房颤的节律控制和不良心血管结局方面是研究最广泛的AAD,然而,对于永久性房颤、射血分数降低的心力衰竭或近期心力衰竭失代偿/住院的患者,决奈达隆不能完全应用。在消融治疗方面,虽为一线治疗方法,但是受资源限制,不能用于所有患者。

未来,为更好地实现早期节律控制策略,可能需要从以下三个方面努力:第一,改进AAD,继续寻找更有效、更安全的AAD,例如小电导钙激活钾(SK)通道抑制剂、TWIK相关酸敏感钾通道1(TASK-1)抑制剂、慢钠通道抑制和多通道抑制剂等。第二,简化导管消融或替代消融方法,如脉冲场消融、激光消融、电穿孔等。第三,推进早期房颤筛查,在房颤早期阶段管理疾病,使患者实现早发现,早确诊,早治疗,从而更快更多获益。

专家简介

文中图片均来自授课幻灯

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动