CSHC 2025|生物可降解封堵临床应用最新进展:“实战示教+规范发展”双轮驱动亮点速递(二)

武汉亚洲心脏病医院 沈群山教授

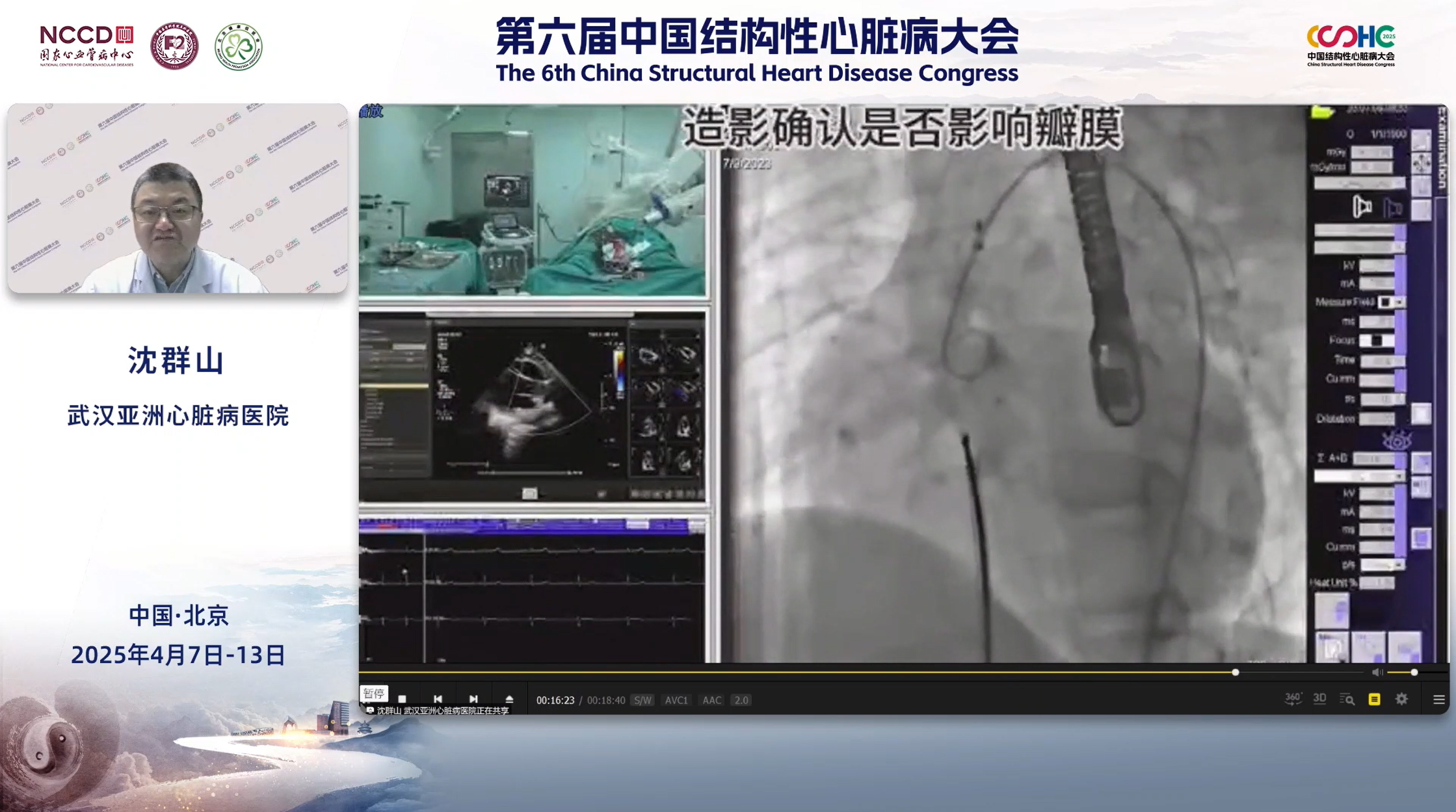

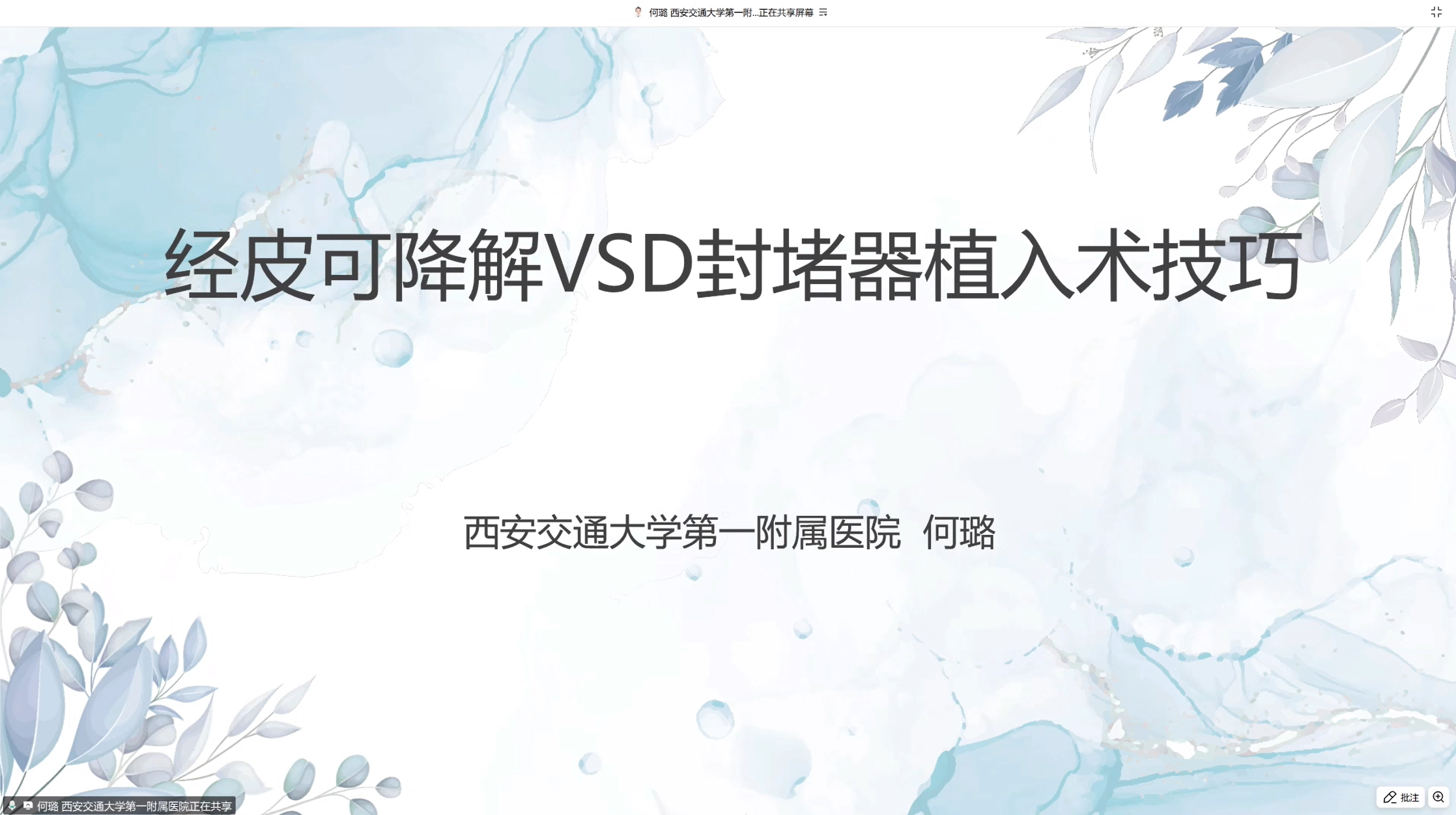

患儿14岁,超声诊断嵴下型室间隔缺损,缺损直径4 mm。该患者室间隔缺损位置较高,属于高位长管型室缺,靠近主动脉瓣,距离不足2 mm,术前超声提示存在轻度主动脉瓣反流。若采用金属封堵器,术后可能存在磨损瓣膜、影响主动脉血流的潜在风险,进而影响患儿的近远期预后。故决定选择ABFDQ-II 08全降解封堵器行VSD封堵。术中采用漂浮导丝的方法辅助建立动静脉轨道,以有效规避对传导系统的机械损伤,轨道建立后送入鞘管,再经鞘送入全降解封堵器。透视下,通过监测输送钢缆尾端和输送鞘前端的相对距离,可判断封堵器左盘面是否打开,联合超声引导,先释放左盘,稍用力牵拉确保其稳定贴附于室间隔后,回撤输送鞘,继续释放右盘。 经多切面超声反复验证后,牵拉成型线锁定。术后超声提示封堵器形态位置良好,呈标准工字型,未对主动脉及主动脉血流造成影响 ,且主动脉瓣反流较术前减轻,未见明显残余分流或血栓形成,心包腔内未见明显异常,手术效果理想,封堵成功完成。

锁定后牵拉测试

术后超声——封堵器形态呈标准工字型

沈群山教授(武汉亚洲心脏病医院):在处理靠近主动脉瓣的室间隔缺损时,若患者合并膜部瘤,可巧妙借助膜部边缘来选择合适封堵器。同时,精准测量室间隔缺损与主动脉根部的实际距离至关重要。而在封堵器释放环节,应尽可能使其贴合在无冠窦下方,以最大程度避免对主动脉瓣开合功能产生干扰。若在操作过程中因伞过早打开导致主动脉瓣卡压情况的出现,切勿强行释放,务必及时回收,即便此次操作未能成功,也绝不能对患者造成任何不必要的损伤。总体而言,对称性全降解室间隔封堵器在室间隔缺损介入治疗领域,展现出了极为出色的治疗安全性和有效性,尤其适合儿童及中青年患者的治疗期待,值得推广应用。

沈群山教授(武汉亚洲心脏病医院):在处理靠近主动脉瓣的室间隔缺损时,若患者合并膜部瘤,可巧妙借助膜部边缘来选择合适封堵器。同时,精准测量室间隔缺损与主动脉根部的实际距离至关重要。而在封堵器释放环节,应尽可能使其贴合在无冠窦下方,以最大程度避免对主动脉瓣开合功能产生干扰。若在操作过程中因伞过早打开导致主动脉瓣卡压情况的出现,切勿强行释放,务必及时回收,即便此次操作未能成功,也绝不能对患者造成任何不必要的损伤。总体而言,对称性全降解室间隔封堵器在室间隔缺损介入治疗领域,展现出了极为出色的治疗安全性和有效性,尤其适合儿童及中青年患者的治疗期待,值得推广应用。

在讲课环节,西安交通大学第一附属医院何璐教授结合中心四例高难度实战病例——膜部瘤合并长隧道&多出口VSD、儿童膜部瘤VSD、成人膜部瘤VSD合并PFO、儿童镜面右位心&VSD(嵴下型)合并PFO,分享了经皮可降解VSD封堵器植入相关操作技巧。与传统金属封堵器“组织适应器械”的特性不同,全降解封堵器可更好地适应复杂VSD解剖形态,显著降低组织压迫和瓣膜损伤风险。

中国医学科学院阜外医院 董靖教授 欧阳文斌教授

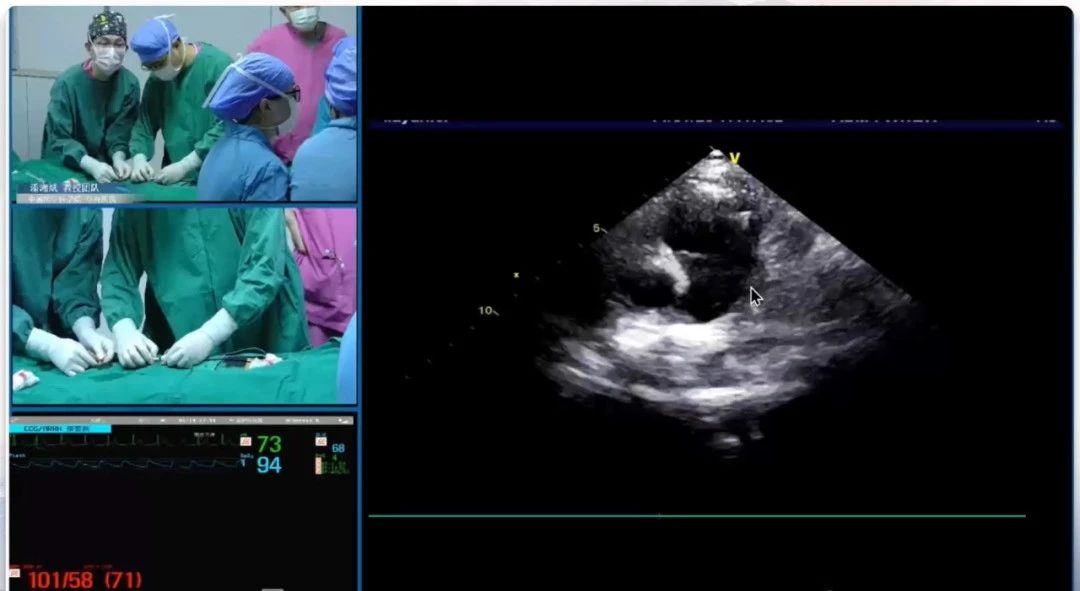

患者为10岁儿童,术前超声评估示降主动脉峡部与左肺动脉间可探及导管,肺动脉侧内径3.5 mm,从长期健康的角度出发,选择采用ABFDQ-II 09(腰高5mm、腰部直径9 mm)全降解封堵器配合9F输送鞘进行封堵。术中采用经股动脉法,在超声引导下,先将导丝+导管送至PDA开口处,导丝通过PDA后退出,调整导管朝向肺动脉,重新送入导丝通过PDA进入肺动脉。于胸骨左缘第3肋间肺动脉长轴切面确认导丝位置合适后,保留导丝,退出导管,送入输送鞘管至主肺动脉。后沿鞘管送入封堵器,先释放肺动脉侧伞盘,回撤整体系统,使封堵器左盘面贴合PDA肺动脉端,继而释放右盘面。经多切面确认封堵器形态良好、骑跨于肺动脉与主动脉间,遂牵拉成型线锁定封堵器。锁定后胸骨旁主动脉短轴切面示封堵器稳固贴合无残余分流,且牵拉试验封堵器整体稳定,盘面无形变,判断已成功锁定。后剪断成型线并撤出钢缆及鞘管,释放后多切面确认封堵器形态良好,无残余分流,封堵成功。

锁定前牵拉测试、锁定后牵拉测试

术后超声

CSHDC培训教程:董靖教授——可降解PDA封堵器临床操作要点

基于其实战经验,中国医学科学院阜外医院董靖教授对可降解PDA封堵术相关操作要点进行了概述。其强调,术前常通过胸骨旁大动脉短轴切面、主动脉弓长轴切面等超声切面检查,以获得缺损类型、位置、数目、形态、大小、厚度的参数,主动脉弓长轴切面是测量动脉导管最准确的切面。一般情况下,PDA最窄处直径≤4.5 mm时,常选用经股动脉途径;PDA最窄处直径>4.5 mm时,选用经股静脉途径。结合临床案例,董靖教授进一步分享了单纯超声引导下植入全降解封堵器治疗PDA的应用技巧,重点解说了如何在超声引导下实现器械推送和释放位置判断。鉴于全降解封堵器无任何金属成分,DSA下不可见、而超声下清晰可见,临床医师务必熟练掌握超声引导下介入操作,并通过持续经验积累来确保患者最终获益。迄今,本中心已成功完成10余例可降解PDA封堵术,术后均定期随访,其中最长已达半年余。所有病例未见明显残余分流,超声示封堵器双盘贴合良好,初步展现出了令人满意的安全性与有效性。

总结

第六届中国结构性心脏病大会

在本届结构心大会上,生物可降解封堵技术的临床应用最新进展通过“手术直播-专题研讨-规范化培训”三位一体的创新模式得到全方位展示。临床专家团队系统构建了涵盖房间隔缺损、室间隔缺损、卵圆孔未闭、动脉导管未闭等常见结构性心脏病可降解标准化操作体系,并纳入由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院及北京健康促进会联合举办的结构性心脏病介入技术培训班课程(CSHDC),实现了前沿理论与临床实操的深度融合,为介入医师提供了从入门到精进的完整培养路径。

当前,可降解封堵技术正从创新突破迈向规范普及的重要阶段。未来仍需深化产学研协同创新,建立覆盖术前评估、术中操作及术后随访的全流程标准体系,完善技术转化与临床应用的双向赋能机制。通过持续优化技术规范与中青年术者培养体系,这项中国原创技术不仅将巩固其国际领先地位,更能为全球结构性心脏病患者带来切实的临床获益,为全球结构性心脏病介入发展提供中国智慧与中国方案。

- End -

点击观看可降解学苑精彩内容

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动