王霖教授|主动脉瓣反流解剖影像评估及全生命周期管理

主动脉瓣反流(AR)发病率逐年上升,已成为临床领域的重要关注点。随着医学影像技术的不断进步,解剖影像评估在AR的诊断、病情监测和治疗决策中发挥着日益关键的作用。与此同时,“全生命周期管理"理念逐渐被纳入主动脉瓣反流的综合治疗体系,强调从早期筛查、动态评估到个体化干预与长期随访的闭环式管理,有助于提高患者整体预后。近日,中南大学湘雅医院王霖教授围绕“主动脉瓣反流的解剖影像评估与全生命周期管理”进行了专题讲座。医谱学术特此整理,以供临床参考。

01

主动脉瓣反流的流行病学和分型

▼▼▼

根据2010年全国人口普查数据,我国瓣膜病加权患病率为3.8%,估算患者总数约为2500万。其中最常见的是AR,患病率为1.2%,75岁以上人群中高达7.1%。

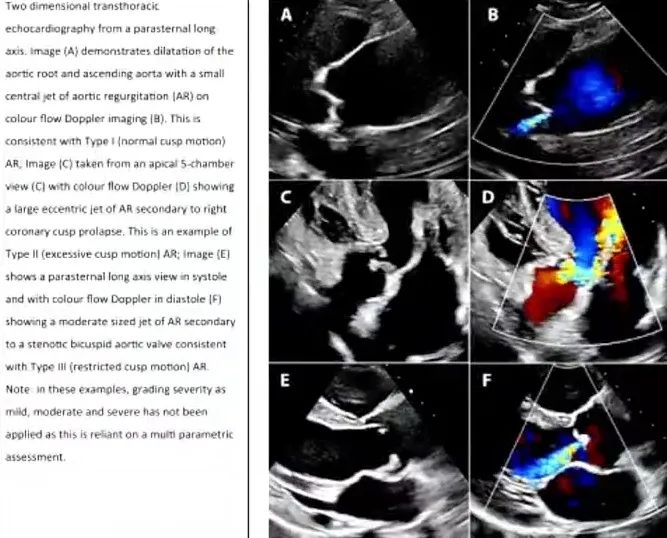

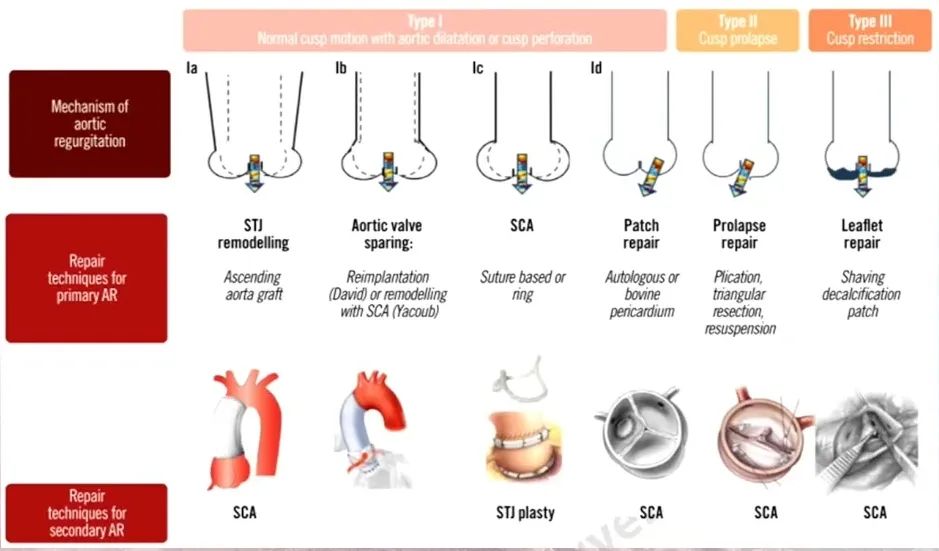

AR是由于主动脉瓣叶结构异常、主动脉根部扩张,或二者共同作用所致的瓣膜关闭不全,根据瓣膜功能障碍的机制,AR可分为三种亚型:

-

I型为瓣叶运动正常,但因主动脉根部扩张或瓣叶穿孔导致反流;

-

Ⅱ型为瓣叶过度运动,如瓣叶脱垂;

-

Ⅲ型则表现为瓣叶运动受限,影响正常关闭功能。

02

主动脉根部解剖结构

▼▼▼

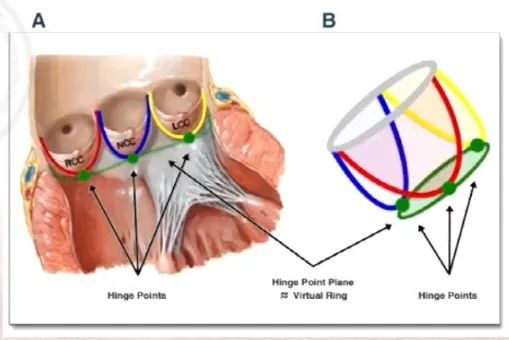

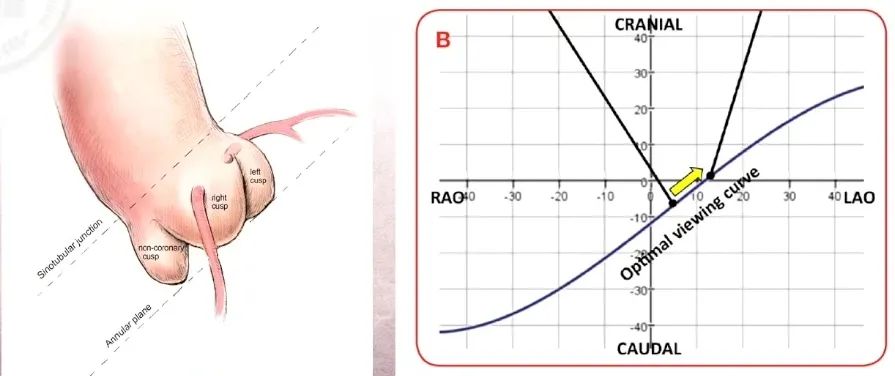

主动脉根部的解剖结构在维持瓣膜功能稳定性和左心室射血动力学中具有重要意义。主动脉瓣由三个瓣叶组成,分别为右冠瓣、无冠瓣和左冠瓣,其中右冠瓣位于主动脉前侧,无冠瓣邻近房间隔,左冠瓣则靠近肺动脉。正常情况下,瓣膜面积约为2.5-3.6 cm²,有助于维持有效的心脏输出。

从瓣叶附着情况来看,约45%的瓣叶附着于心室肌,主要集中在室间隔区域,其余55%则附着于纤维组织,如二尖瓣前叶等结构。这一结构分布不仅影响瓣膜的生理功能,也对于瓣膜疾病的评估与干预具有重要指导意义。

03

主动脉瓣反流的超声及CTA评估

▼▼▼

超声心动图评估

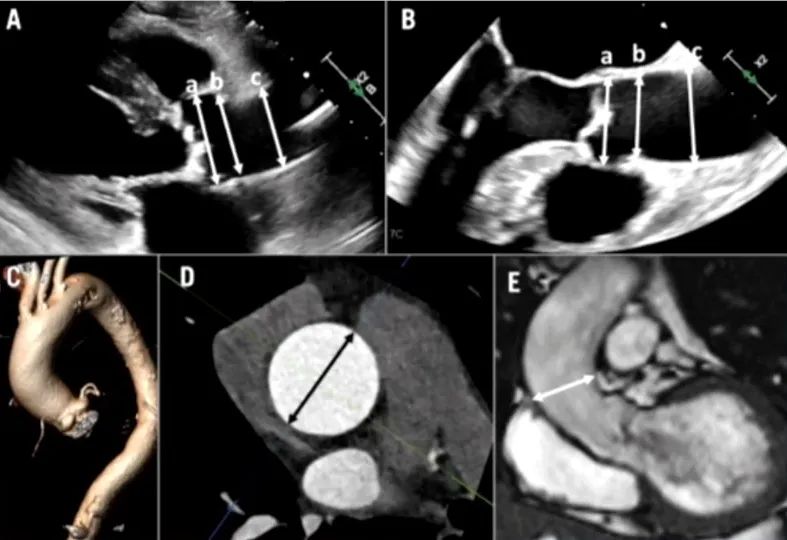

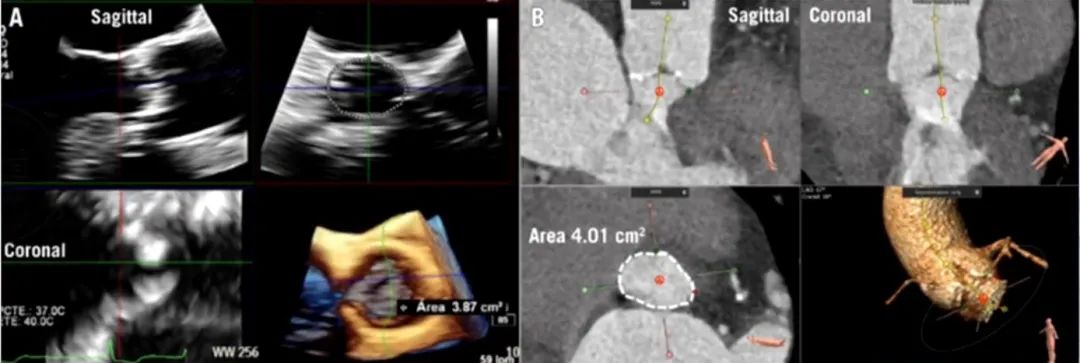

主动脉根部和升主动脉的准确测量对瓣膜病评估及术前假体选择至关重要。采用2D超声心动图进行“内-内缘”测量时,常因无法显示结构真实长轴而系统性低估主动脉根及升主动脉的尺寸。相比之下,3D成像技术通过多平面重组,能够更准确地测量升主动脉和窦管交界处的真实横截面积。

对于主动脉瓣环,3D成像可提供最大直径、最小直径、周长及面积等参数,有助于精确选择假体尺寸。2D超声测得的主动脉瓣环直径往往与3D成像获取的最小直径相符。

此外,超声心动图在描述瓣膜解剖、量化主动脉反流、评估发病机制、评估心脏大小及功能等方面有不可替代的作用,术前应准确客观的评估。若超声评估存在疑问,心脏磁共振(CMR)检查可作为补充手段,进一步提高反流量化的准确性。

整体而言,超声检查不仅可用于主动脉根部与瓣膜结构的定量分析,也为术前瓣膜选择提供重要参考依据。

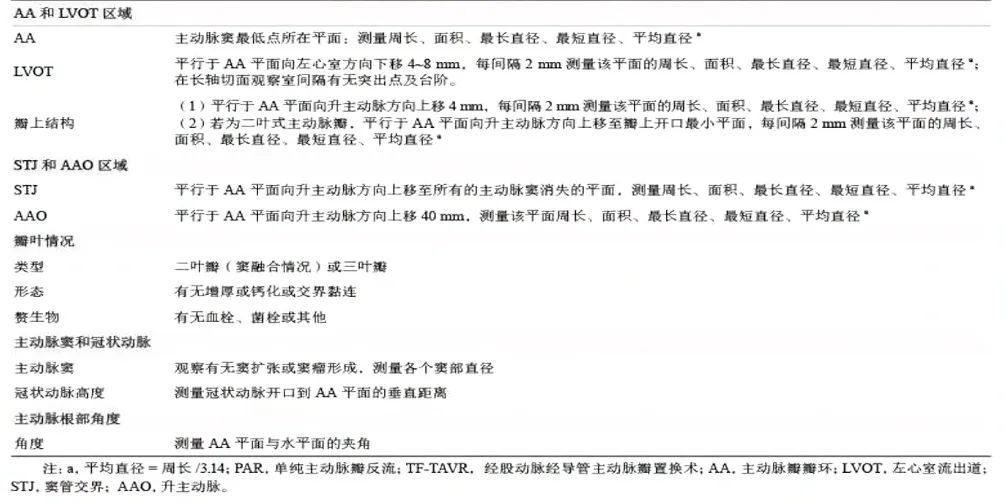

CTA评估

CTA是TF-TAVR术前解剖评估、术中风险预判及手术策略制定的金标准。术前CTA不仅要求多切面、精细化地分析瓣膜锚定区域,还需全面评估整体导管路径的血管状况以及冠状动脉闭塞的潜在风险。因此,术者及其团队需联合影像科医师对CTA图像进行深入分析,以实现术前精准规划。

主动脉根部的评估重点为窦部、窦管交界(STJ)及升主动脉。窦部直径超过45 mm提示主动脉窦瘤及破裂风险,窦的不对称、夹层、钙化等异常亦会影响瓣膜定位。STJ钙化可能干扰瓣膜展开,升主动脉直径大于50 mm则提示主动脉瘤风险,尤其应关注无冠瓣窦方向的局部钙化。

LVOT则关注瓣环下3–5 mm处进行测量,必要时在多个层面进行测量,以识别狭窄、钙化等风险因素,避免支架移位和术后传导阻滞。

此外,CTA可辅助术中最佳投射角度的预测,通过三维重建计算S-曲线,提升瓣膜释放精度。亦可模拟预测心尖路径,评估输送系统走行及调弯角度,保障瓣膜沿升主动脉长轴垂直于瓣环平面释放。

综上,高质量的CT评估能为TAVR术前提供全面、精确的影像支持,优化手术策略,提高手术安全性与成功率。

04

TAVR治疗反流的共识

▼▼▼

药物治疗

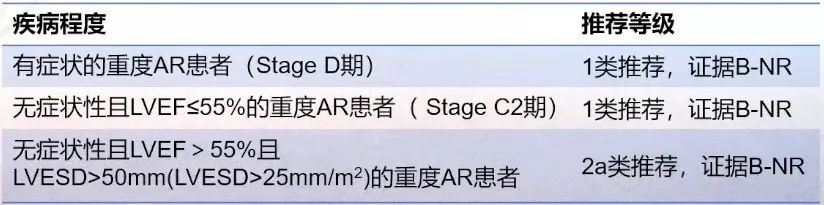

指南推荐治疗AR的药物包括降血压药和抗心衰药物(两者均为1类推荐,证据等级B-NR水平),有助于缓解高血压和心衰症状,但是,药物不能降低AR的严重程度或改变其病程,因此,指南明确提出“在有症状的、准备手术的患者中,药物治疗不能代替手术治疗”。主动脉置换的手术指征如下图所示。

国内外共识

2020年ACC/AHA指南认为,对于单纯严重AR,有经验的中心可以考虑操作。我国2021版的专家共识认为,对于单纯严重AR,外科手术禁忌或高危,预期治疗后能够带来临床获益,解剖特点经过充分评估适合TAVR手术者首选经心尖路径的成熟器械,经股动脉(TF)TAVR尚证据不足,仅可在有经验的中心以及术者中进行探索性尝试。

术后管理

术后管理需依循最新心脏瓣膜病管理指南及TAVR术后抗栓治疗共识,并结合患者具体情况,制定个体化、系统化的方案,以保障治疗效果并提升远期预后。

在抗栓策略方面,若患者存在明确的抗凝指征,建议终身口服抗凝药物(OAC)治疗。若术前3个月内接受过经皮冠状动脉介入治疗(PCI),则应在OAC基础上联合单一抗血小板药物(SAPT)治疗至PCI术后6个月,之后继续OAC单药维持。若无抗凝适应证,则推荐SAPT终身维持;如术前3个月内有PCI史,则应先行双联抗血小板治疗6个月,随后转为SAPT。

对于术后出现房室传导阻滞并需植入起搏器的患者,建议优先选择生理性起搏方式,如希氏束起搏或左束支起搏,以更好保留心脏传导系统的同步性。若患者合并左束支传导阻滞且术后心功能恢复不佳,可进一步评估是否行心脏再同步化治疗。

主动脉根部扩张是慢性主动脉瓣疾病中常见的并发情况,且其进展具有一定的快速性,特别是在二叶式主动脉瓣(BAV)或结缔组织病患者中更为显著。

对基线升主动脉直径≥45 mm的患者,应每6–12个月行CT或MRI随访监测。若主动脉年增速≥5 mm或直径达到55 mm,需积极考虑外科手术干预。药物治疗方面,可采用ARNI类药物或二甲双胍,以延缓扩张进程。若患者存在遗传性主动脉病变的风险,应术前进行基因检测,并优先考虑外科治疗方案以保障长期安全性。

综上所述,术后管理应以患者为中心,注重个体化评估与长期随访,在优化近期疗效的同时兼顾远期风险控制,实现主动脉瓣疾病治疗的全周期管理目标。

05

全生命周期管理

▼▼▼

Ken-Valve全生命周期管理理念在AR的治疗中发挥了重要作用。这一管理模式涵盖了围手术期的瓣周漏、冠脉通路等问题,并将长期效果纳入考量。

裙边设计可显著降低瓣周漏风险

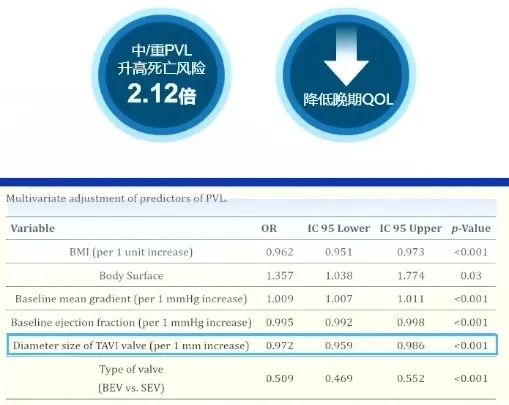

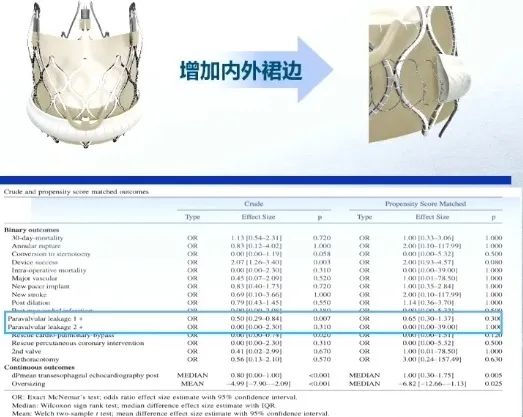

瓣周漏(PVL)对患者的临床结局具有显著影响。France-TAVI研究指出,瓣环较大是PVL发生的重要危险因素之一。近年来,瓣膜装置结构的优化,尤其是外裙边设计的引入,为降低PVL风险带来了一定程度上的改善。

在一项对比无裙边(405例)VS.有裙边设计(196例)患者的研究中,随访1年发现,采用裙边设计可明显减少瓣周漏的发生率。此外,裙边设计不仅在减少PVL方面表现出明确优势,还对改善术后血流动力学性能具有一定益处。

迟发性冠脉阻塞发生率较低

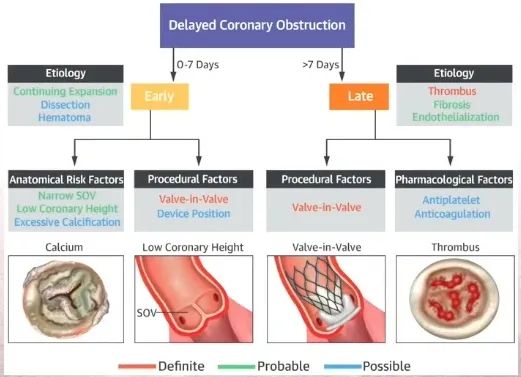

迟发性冠脉阻塞是TAVR术后罕见但致命的并发症,虽其发生率较低,仅约0.22%(38/17092),但一旦发生,相关死亡率极高。

其发生受多种因素影响,包括解剖结构因素如主动脉瓣窦(SOV)空间受限、血管窦-主动脉交界(STJ)高度低、冠脉开口位置低、瓣叶增厚及钙化程度重等;手术相关因素如“瓣中瓣”策略的应用、瓣膜释放位置及类型选择亦具有重要影响。

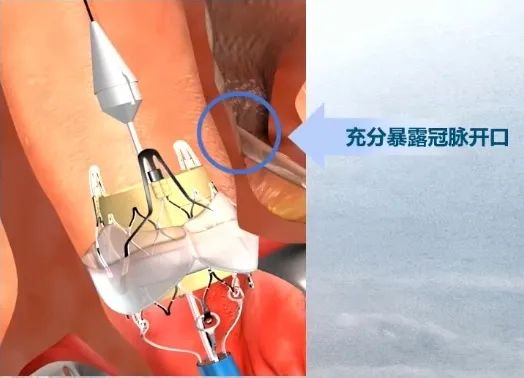

Ken-Valve瓣膜通过优化夹持件设计,充分暴露冠脉开口,在临床试验中DCO发生率为0%,在预防迟发性冠脉阻塞方面具有一定优势。

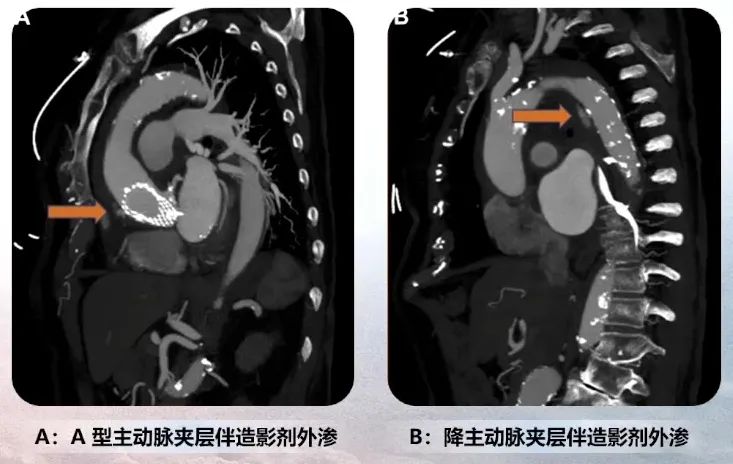

短瓣架减少迟发性升主动脉损伤

长瓣架设计可能增加迟发性升主动脉损伤的风险。大瓣环患者本身术前术后均易合并主动脉根部扩张,更需要避免长支架带来的额外风险,在此类患者中,应优先考虑采用短瓣架设计,以减少对升主动脉的机械干扰,从而降低迟发性主动脉并发症的发生概率。

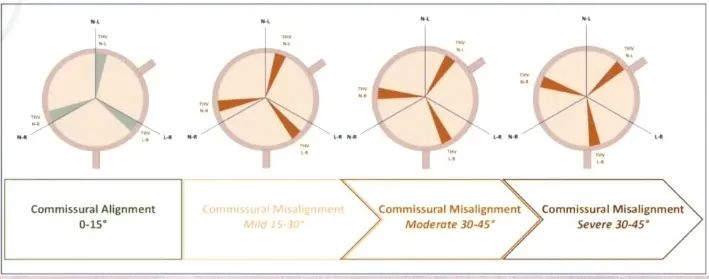

对合缘对齐可降低远期瓣叶增厚的概率,增加瓣膜耐久性

研究表明,对合缘对齐可降低主动脉瓣中央反流的发生率,并有助于减轻人工瓣膜瓣叶的机械应力,尤其是针对椭圆形的原生瓣膜而言,有助于从而延长瓣膜寿命,提高耐久性。

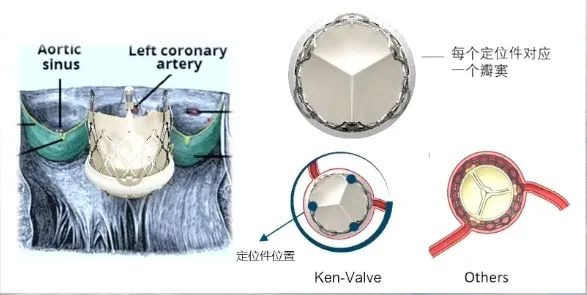

Ken-Valve瓣膜具有三个定位件,每个定位件都对应着TAVR的瓣膜。在植入时,定位件进入原生瓣叶,从而引导TAVR瓣膜的方向和原生瓣膜完全重叠,从而实现对合缘对齐。

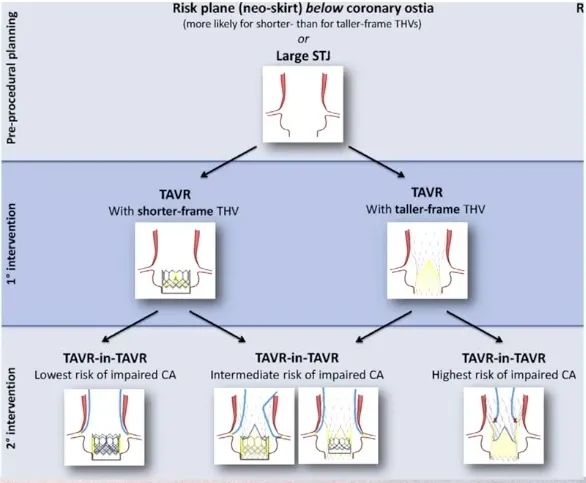

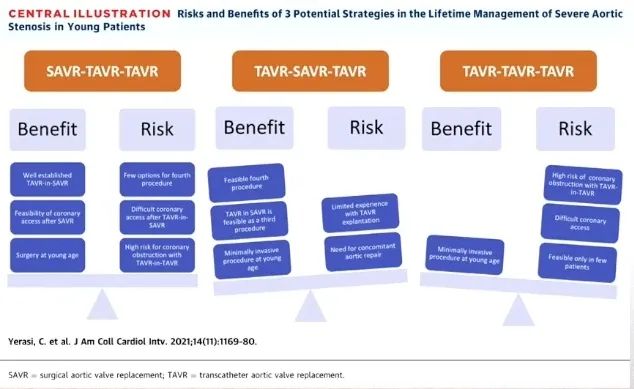

AVR VinV全生命周期管理的思考

随着TAVR技术的发展,VinV(瓣中瓣)手术已成为现实,面对未来可能的多次瓣膜置换(如VinVinV),更应从长远出发,进行全生命周期管理和手术路径的前瞻性规划。

综上,Ken-Valve通过多项创新设计优化术后效果。其裙边结构可显著降低瓣周漏风险,同时改善血流动力学表现。低瓣架高度、大网孔及夹持件设计有助于降低迟发性冠脉阻塞风险,即便在Redo-TAVR中,也能最大限度保留冠脉通路。此外,夹持件在进入窦部后可自动实现对合缘对齐,确保瓣膜定位准确,进一步提升瓣膜功能与耐久性。

06

总结

▼▼▼

全生命周期管理需综合权衡不同手术策略的利弊,强调个体化决策的重要性。制定手术方案时,应充分结合患者的临床状况和解剖结构特点,综合考虑多种因素。Ken-Valve倡导的全生命周期管理理念强调从围手术期的瓣周漏控制、冠脉通路保护,到远期并发症预防、瓣膜耐久性评估、冠脉再介入及再次TAVR策略等多维度综合考量,依据患者具体情况制定个性化手术方案,最大限度提升治疗获益。通过精准评估与全生命周期管理,TAVR技术有望实现更广泛、更持久的临床价值。

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源!

专家简介

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动