新突破|德诺电生理新型局灶脉冲电场消融导管FIM研究初战告捷

近期,中国医学科学院阜外医院唐闽教授团队,联合阜外华中心血管病医院杨海涛教授团队,运用德诺电生理自主研发的新型局灶脉冲电场消融导管为1例房扑患者实施了脉冲电场消融手术。随后,唐闽教授团队再次运用该产品治疗1例房颤射频消融术后两次复发的患者。至此,成功完成该产品可行性临床研究(FIM,First-In-Man)的首两例入组。

德诺电生理自主研发的新型局灶脉冲电场消融导管的FIM是一项前瞻性、单臂、多中心临床研究,同样也是针对国内首个局灶性消融产品的临床研究。该产品不仅适用于肺静脉起源性心律失常及线性消融的治疗,更能够快速进行高密度标测,实现高效消融。手术过程顺利,在术中展现了该产品标测功能卓越的流畅性与精准性,患者均安全返回,效果理想。

此两例手术的成功开展,标志着德诺电生理在心脏脉冲电场消融领域取得了又一重大突破,为该公司完善心律失常治疗整体解决方案的道路增添了强有力的支撑,并进一步推动我国国产自主研发企业在心律失常治疗领域的技术创新和医工结合能力的发展。

术者评价

唐闽教授

中国医学科学院阜外医院

使用德诺电生理最新研发的局灶脉冲消融系统,整台手术做完感触颇深。过程中患者感受良好,没有出现明显的肌肉颤动,两台手术进展顺利。

心房操作过程中能够明显感觉到这款产品的设计所带来的优势,使得操作过程更加安全可靠。导管头端柔软,设计也十分人性化,能够有效地避免并发症的发生,降低了手术风险,展现出更高的安全性。另外它可进行360度贴靠消融,消融效率高,消融速度很快。这不仅缩短了手术时间,还减少了患者的痛苦和术后恢复时间。

希望未来我们国产自主研发、针对局灶性消融的产品可以再接再厉,期待未来这款产品未来能够成功研发上市治愈我国更多患者。

杨海涛教授

阜外华中心血管病医院

这次采用德诺电生理最新研发的局灶脉冲电场消融导管,未见明显的肌肉颤动,手术流畅安全。导管设计人性化,使得操作更加精准、安全,降低了并发症的风险,手术安全性显著提高。相对于传统大头消融,其更大的消融面积和更短的消融时间使得消融效率更高。热切期待这类国产自主创新的局灶性消融产品能够持续进步,早日面市,造福更多患者。

手术概况

案

例

一

患者信息

男,60岁,心慌1年余。初诊:心房扑动,心功能不全。

手术过程

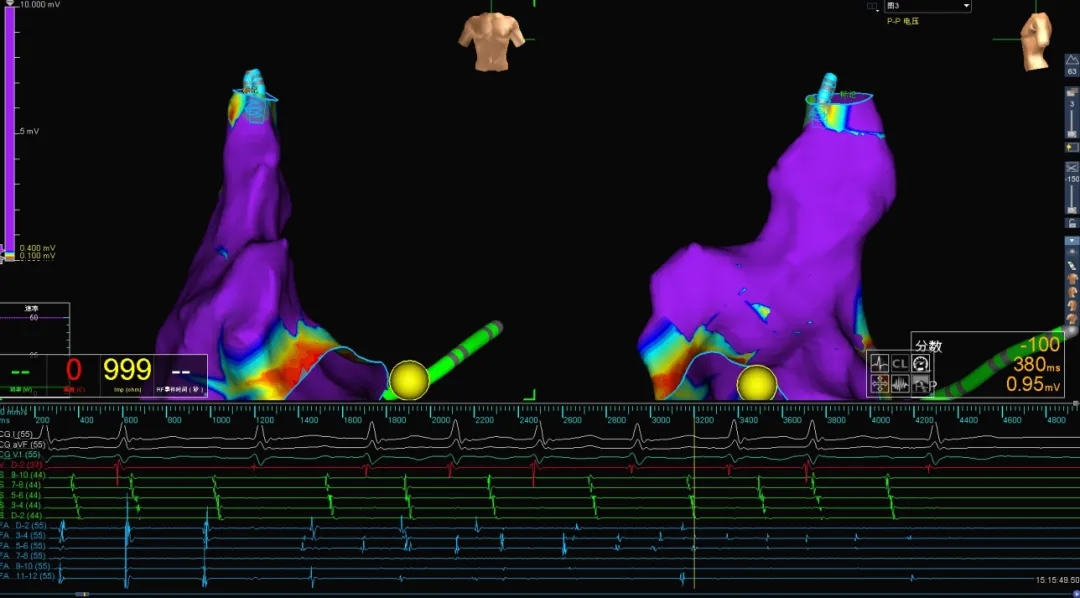

全身麻醉,穿刺股静脉,放置CS和RV电极。使用局灶脉冲消融在EnSite三维标测系统上进行右房激动标测。

消融后在导管移动中房扑终止。消融后三尖瓣峡部区域消融痕迹明显。通过起搏验证阻滞线实现双向阻滞,满足消融预期。

消融前后右侧冠脉造影对比如上图,可见本次消融对右侧冠脉并无影响。

案

例

二

患者信息

女,62岁,初诊:高血压,反流性食管炎,射频消融术后,阵发性心房颤动。

手术过程

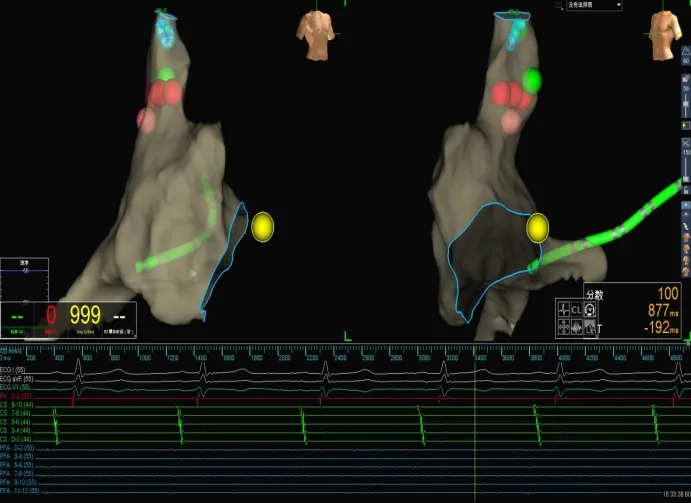

穿刺股静脉,放置CS和RV电极,穿房间隔,交换可调弯鞘管后进入局灶脉冲消融导管。进行左房建模和标测,检验肺静脉隔离情况良好。后进行右房建模和标测。

建模标测完毕后在上腔静脉内可见高频电位。

脉冲消融隔离上腔静脉后检验上腔电位消失。

在消融前依次给与ATP40mg及异丙肾上腺素静脉滴注,进行程序刺激后诱发出房颤。在消融完上腔静脉后按照相同方法流程未诱发出房颤。

心律失常是心血管疾病中常见的病症之一,其患者面临高死亡率、再入院率、卒中风险和生活质量下降。根据统计,我国心律失常患者数量超过3000万人,据上海市公共卫生临床中心的数据,2022年我国房颤的发病率为2.3%,并且与年龄呈正相关。随着临床证据的不断积累和丰富,导管消融术凭借创口小、有效性和安全性高、并发症少、手术时间短等优势,成为了心律失常治疗的主流。然而不同的导管治疗技术之间,仍存在一定的差异与不足,市场仍渴望更安全、高效的新型消融技术。

脉冲电场消融(PFA)技术应运而生,它通过高压电脉冲作用于细胞膜,产生纳米级孔隙,破坏细胞内稳态,导致细胞凋亡,从而治疗房颤。该技术具有非热消融、组织特异性高、手术时间短等优势,避免了热损伤和气压伤。PFA技术在房颤治疗中的安全性和有效性已得到了众多有力的循证医学证据支持,有望引领房颤消融市场进入新阶段。

专家简介

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动