崔鸣教授:急性心肌梗死合并心原性休克现代治疗策略

编者按

急性心肌梗死合并心原性休克是心血管急危重症之一,病死率高,临床救治面临巨大挑战。近年来,随着血运重建技术的普及、机械循环支持设备的革新以及多学科协作诊疗模式的完善,其治疗策略不断优化,为改善患者预后提供了新的契机。

基于此,北京大学第三医院心内科崔鸣教授以“急性心肌梗死合并心原性休克现代治疗策略”为题,对此展开了深度介绍。医谱学术特此整理,以飨读者。

心原性休克是指由于心脏泵血功能衰竭,心排出量减少,导致脏器和组织严重灌注不足的临床综合征。临床上常导致心原性休克的病因包括急性心肌梗死相关(AMI-CS)相关和心力衰竭相关(HF-CS)两大类。据统计,5%~10%的急性心肌梗死患者会发生心原性休克,当AMI合并心原性休克时,病死率高达60%以上。

01

心原性休克的诊断

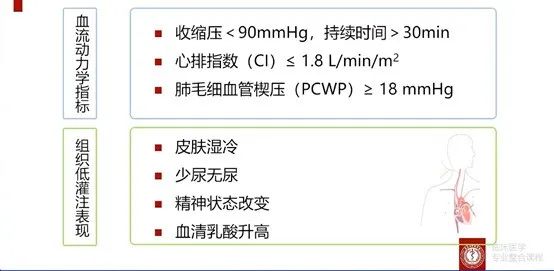

心原性休克的临床诊断需综合评估血流动力学指标和组织低灌注表现。由于血流动力学监测在急诊情况下往往无法迅速获取,单纯依赖血压指标进行诊断存在明显局限性。因此,当前临床更强调通过组织低灌注的相关表现辅助诊断,包括:皮肤湿冷、尿量减少<0.5 mL/(kg·h)或无尿、意识状态改变和血清乳酸升高等。其中,血清乳酸水平升高是评估组织灌注不足最具客观性的实验室指标,其数值与休克严重程度及预后显著相关。

02

AMI-CS的治疗策略

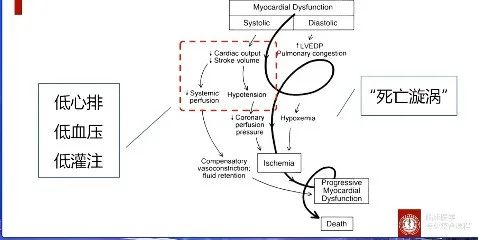

AMI-CS的病理生理过程可被视为一个自我强化的“死亡漩涡”,其核心环节包括低心排血量、低血压及组织低灌注。然而,近年研究发现,在血流动力学紊乱的背后, 全身炎症反应(“炎症风暴”) 起着关键的推动作用。因此,AMI-CS的治疗策略不仅需针对血流动力学异常(如优化心输出量、维持血压、改善组织灌注),还应积极干预过度炎症反应,包括免疫调节治疗,以打破这一恶性循环并改善患者预后。

03

心原性休克的SCAI分期

SCAI分期对AMI-CS诊治至关重要,通过SCAI分期,可以辅助对心原性休克患者做到早识别、早诊治。

A期(风险期):主要表现为无任何心原性休克的症状或体征,但有发展为心原性休克的危险因素,如大面积急性心肌梗死、既往心肌梗死、急性心力衰竭或慢性心力衰竭急性发作;

B期(初始期):主要表现为相对低血压或心动过速,但无低灌注;

C期(典型期):常表现为低血压、低灌注状态;除了液体复苏外,还需要强心药、升压药或ECMO等器械支持;

D期(恶化期):主要表现为对治疗反应差,表现类似C期,但病情逐渐加重;

E期(终末期):循环衰竭,病情极不稳定,需实施多种干预措施;常出现心脏骤停,需要持续的CPR或ECMO等器械支持。

对于急性心肌梗死合并心原性休克的治疗原则,主要包括:处理原发心脏病,稳定血流动力学,保护各脏器功能、防治休克并发症。

01

处理原发病

心原性休克的病因治疗是逆转病理生理恶性循环的关键所在,需在第一时间完善心电图、心肌酶谱、血生化和超声心动图等检查以明确病因,并立即启动针对性治疗,从而避免多器官功能不可逆性损害的发生。对于急性冠状动脉综合征导致的心原性休克,早期血运重建治疗至关重要。SHOCK研究证实,AMI-CS患者接受早期血运重建可显著降低病死率。基于这一循证医学证据,欧美和中国相关指南均将早期血运重建列为最高级别推荐(Ⅰ类推荐)。

关于非罪犯血管的处理策略,崔鸣教授指出,既往指南基于病理生理学机制推荐完全血运重建。然而,CULPRIT-SHOCK研究的循证医学证据表明,同期处理非罪犯血管并不能显著降低患者30天死亡率及肾脏替代治疗需求。因此,根据最新研究结果,除非存在特殊临床指征,目前对非罪犯血管进行血运重建已被列为Ⅲ类禁忌证(不推荐)。

02

稳定血流动力学

稳定血流动力学的措施主要包括补液扩容治疗、使用血管活性药物、进行机械循环支持。

补液扩容治疗

尽管心原性休克治疗繁杂,但开放静脉进行补液治疗是第一步。心原性休克如果没有容量超负荷的征象,补液是推荐的一线治疗。所遵循的原则是先快后慢,先晶后胶,见尿补钾、适时补碱。

使用血管活性药物

目前血管加压药和正性肌力药在AMI-CS的临床实践中被广泛使用,然而需注意的是,药物具有双重作用:血管加压药可能增加心肌耗氧量,而正性肌力药可能对微循环功能产生不利影响。因此,临床用药需权衡利弊,治疗方案的选择应综合考量医师临床经验、患者个体特征及动态血流动力学监测结果。

基于现有研究和临床实践,对于AMI-CS患者,推荐采用小剂量去甲肾上腺素联合多巴胺的治疗方案。其治疗原则包括:第一时间补足血容量;必须及时纠正代谢性酸中毒;建议尽早应用并及时撤药;提倡小剂量联合应用为佳;如有条件尽量在血流动力学监测下使用。

经皮机械循环支持(MCS)

在AMI-CS的治疗中,MCS至关重要,强调尽早建立。目前临床常用的MCS有四种,分别是IABP、VA-ECMO、andemHeart和lmpella。中国目前主要采用IABP和ECMO,而国外则是lmpella。

-

MCS的选择和治疗策略

对于血流动力学不稳定的心原性休克患者,应遵循以下治疗策略:(1)应考虑尽快置入机械循环支持装置,首选IABP作为基础支持手段,强调早期置入并维持足够的作用时间;(2)鉴于VA-ECMO在提升心输出量方面显著优于IABP,具备条件的医疗中心可考虑采用;(3)对于具备相应技术资质的医疗机构,可评估选用TandemHeart或Impella等更高级支持装置。

此外,MCS治疗必须严格遵循三大原则:即选择合适的患者、合适的时机,以及合适的装置。因为过早放置可能会导致较多并发症,机械损伤太大;过晚则可能失去治疗意义;对于合并症较多,年龄在80~90岁的患者,应不考虑MCS治疗。

-

常用MCS的特点

(1)IABP:IABP因操作简便,是血流动力学不稳定患者最常用的循环辅助装置。虽然现有循证医学证据显示,IABP对AMI-CS患者的预后改善有限,但考虑到我国县级医院医疗资源配置现状,其仍是多数医疗机构救治心原性休克的首选机械辅助方案。

(2)VA-ECMO:可提供4~6 L/min的完全循环支持及氧合功能,被誉为"可移动的体外循环系统"。随着国内体外生命支持技术的推广,VA-ECMO已成为中国心原性休克诊疗指南推荐的重要治疗手段,其临床应用正逐步普及。

(3)Impella与TandemHeart系统:Impella作为目前全球最小型的心脏轴流泵,通过建立左心室-升主动脉引流通道实现循环支持,是唯一经RCT研究证实可改善AMI-CS患者预后的经皮机械辅助装置,故被美国指南列为AMI-CS一线治疗选择(优先于VA-ECMO)。而TandemHeart因需经房间隔穿刺建立左心房-降主动脉旁路,存在技术门槛高、并发症发生率显著增加等问题,目前在美国临床实践中已基本淘汰。

-

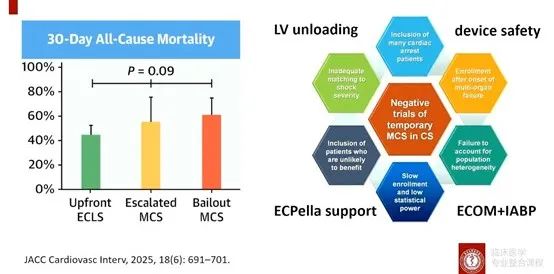

MCS研究进展

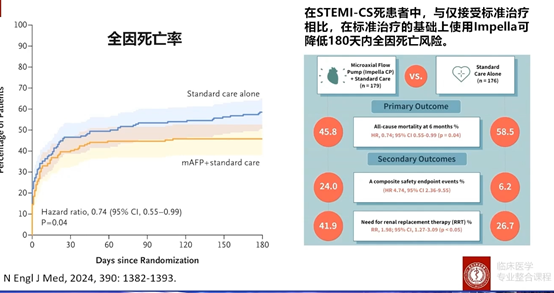

(1)DanGer SHOCK研究证实,在标准治疗基础上联合使用Impella可显著降低原性休克患者180天全因死亡率(45.8% vs 58.5%,p<0.05),但同时也伴随器械相关并发症及出血风险增加。作为目前唯一具有高级别循证医学证据的关键研究,该结果确立了Impella在心原性休克治疗中的临床价值。

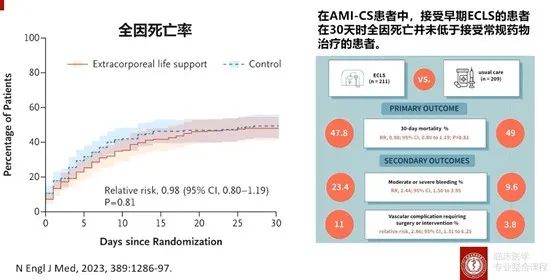

(2)对于常用的VA-ECMO,临床也展开了很多的研究。ECLS-SHOCK研究在两年前是一个阴性的研究结果,提示在AMI-CS患者中,接受早期ECLS的患者在30天时全因死亡率并未低于接受常规药物治疗的患者,这可能主要和纳入标准有关。因此,对于VA-ECMO的相关研究应持客观审慎的态度。而现有临床实践表明,早期积极应用VA-ECMO相较于病情恶化后的补救性应用,可能使患者获得更显著的临床获益。

未来,关于循环辅助策略的优化,包括但不限于:ECMO联合减负荷措施、ECPella(ECMO联合Impella)方案的选择、以及ECMO与IABP的联合应用等,均是当前研究的热点领域。需要强调的是,临床决策应基于循证医学证据,综合考虑循环支持装置的血流动力学特性与患者的个体化特征,以制定最优治疗方案。

-

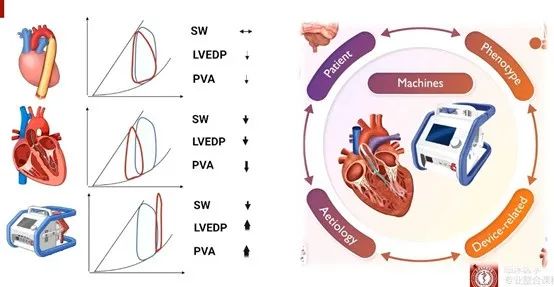

MCS:时机、方式与适用人群

在临床实践中, MCS的应用需要结合血流动力学支持特性:IABP对血液循环的支持较弱;Impella效果较好,能够真正减少外周阻力,降低左室舒张末压;ECMO尽管能够增加组织灌注和氧合,但它同时也会增加左室的后负荷,因此,研究何时进行VA-ECMO左室减压的适应证、时机和方法至关重要。

目前,临床主要根据超声和临床表现判断左室负荷增加的情况,一旦确定,即刻采用相应措施。

国内最常用的是IABP,而国外Impella。因此只要有合适的证据,在上了VA-ECMO后,尽可能加用IABP。

03

保护重要脏器,防治合并症

具体包括:(1)维持血流动力学稳定,保证组织有效灌注是改善脏器功能预防并发症的关键;(2)迅速启动脏器功能支持治疗,尽快纠正酸碱失衡和电解质紊乱;(3)呼吸支持是合并呼吸衰竭患者的基本治疗措施,建议合理选择机械通气时机;(4)对于合并急性肾功能损伤患者,需尽早启动床旁持续肾脏替代治疗;(5)预防弥散性血管内凝血、感染(呼吸道、泌尿道常见)等。

此外,在AMI-CS的治疗中,血运重建和循环支持是目前的核心治疗手段,但多学科协作的综合管理同样至关重要。临床处理需遵循以下原则:首先应快速识别心原性休克,并在急诊阶段早期评估MCS的适应证;其次需尽快完成血运重建,同时根据病情持续提供MCS辅助;后续需动态评估心脏功能恢复情况,若恢复不佳则需考虑过渡至长期机械循环支持或高级治疗策略。值得注意的是,建立专业化心原性休克救治团队是优化诊疗流程、改善预后的关键保障。

总之,对于急性心肌梗死合并心原性休克的治疗,血运重建是根本,循环支持是前提,器官保护看细节,团队协作最关键。

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动