重磅!《泛血管疾病抗栓治疗中国专家共识》发布

葛均波 院士

张英梅 教授

葛均波院士:《共识》携手跨学科专家,填补泛血管疾病系统性抗栓治疗指导建议空白

张英梅教授:从风险评估到个体化治疗,《共识》为泛血管疾病患者提供明晰的临床诊疗路径

1、缺血风险的评估:多血管疾病直接视为高缺血风险,单血管疾病需结合风险因素

表1.泛血管疾病患者的高缺血风险评估

2、高出血风险的评估标准:综合年龄、出血因素和器官状态综合考量

表2.泛血管疾病患者的高出血风险评估

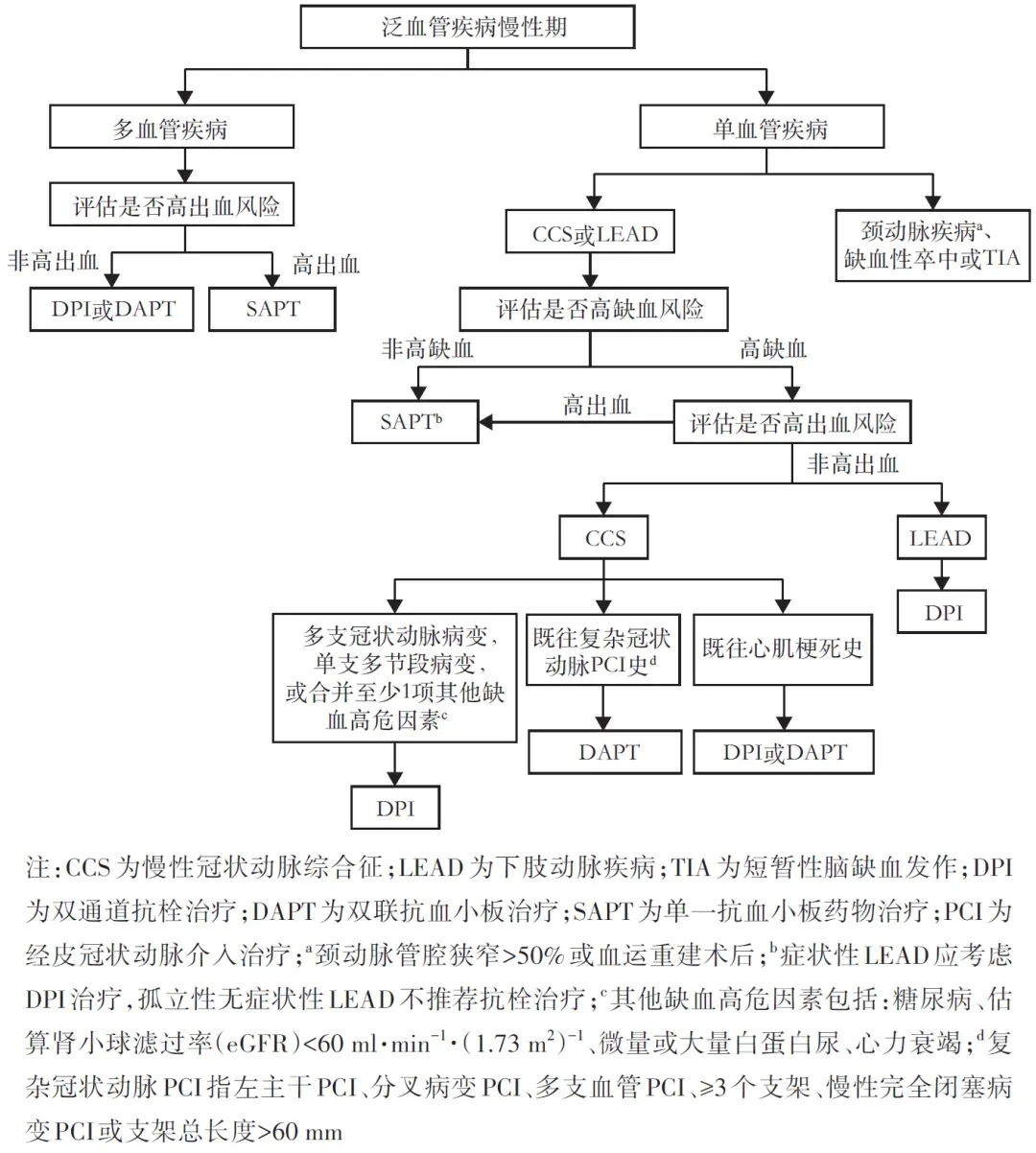

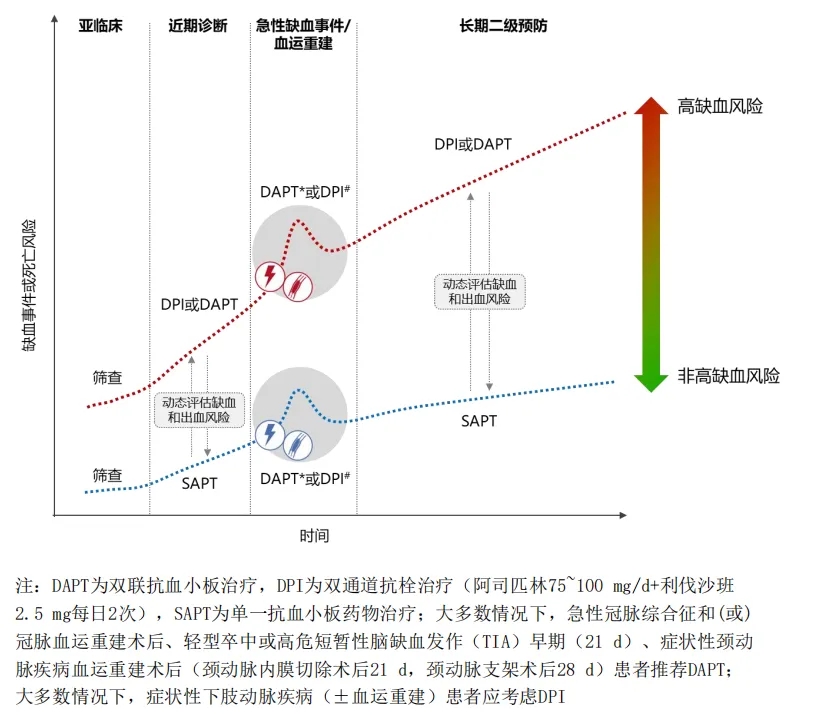

3、抗栓治疗临床路径:结合缺血/出血风险、不同血管床疾病的病程进行个体化治疗

图1.泛血管疾病患者慢性期抗栓治疗临床路径

图2. 泛血管疾病不同病程阶段的抗栓治疗策略

总结和展望

推荐意见一览

推荐意见1:对于CCS合并LEAD或颈动脉疾病患者,如无高出血风险,应考虑DPI治疗(阿司匹林75~100 mg/d+利伐沙班 2.5 mg 每日2次)(Ⅱa,B)。对于伴既往心肌梗死史的CCS合并LEAD或颈动脉疾病患者,如无高出血风险,应考虑DPI或DAPT治疗(Ⅱa,B)。对于伴复杂经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的CCS(包括左主干PCI、分叉病变PCI、多支血管PCI、≥3个支架、慢性完全闭塞病变PCI或支架总长度>60 mm)合并LEAD或颈动脉疾病患者,如无高出血风险,应考虑DAPT治疗(Ⅱa,B)。对于CCS合并LEAD或颈动脉疾病患者,如伴高出血风险,推荐SAPT治疗(Ⅰ,A)。

推荐意见2:对于CCS合并缺血性卒中或TIA患者,如无高出血风险,应考虑DPI治疗(阿司匹林75~100 mg/d+利伐沙班 2.5 mg 每日2次)(Ⅱa,B)。对于CCS合并缺血性卒中或TIA患者,如伴高出血风险,推荐SAPT治疗(Ⅰ,A)。

推荐意见3:对于LEAD合并缺血性卒中或TIA患者,如无高出血风险,应考虑DPI治疗(阿司匹林75~100 mg/d+利伐沙班2.5 mg 每日2次)(Ⅱa,B)。对于LEAD合并缺血性卒中或TIA患者,如伴高出血风险,推荐SAPT治疗(Ⅰ,A)。

推荐意见4:对于LEAD合并颈动脉疾病患者,如无高出血风险,应考虑DPI治疗(阿司匹林75~100 mg/d+利伐沙班 2.5 mg 每日2次)(Ⅱa,B)。对于LEAD合并颈动脉疾病患者,如伴高出血风险,推荐SAPT治疗(Ⅰ,A)。

推荐意见5:对于3个血管床疾病(CCS+LEAD或颈动脉疾病+缺血性卒中或TIA)患者,如无高出血风险,应考虑DPI治疗(阿司匹林75~100mg/d+利伐沙班2.5 mg每日2次)(Ⅱa,B)。对于3个血管床疾病患者,如伴高出血风险,推荐SAPT治疗(Ⅰ,A)。

推荐意见6:对于行复杂冠状动脉PCI(包括左主干PCI、分叉病变PCI、多支血管PCI、≥3个支架、慢性完全闭塞病变PCI或支架总长度>60 mm)的CCS患者,如无高出血风险,应考虑延长DAPT治疗(Ⅱa,A)。对于多支冠状动脉病变或伴至少1项其他缺血高危因素(包括:糖尿病、eGFR<60 ml·min-1·1.73m-2、微量或大量白蛋白尿、心力衰竭)的CCS患者,如无高出血风险,应考虑长期采用DPI治疗(阿司匹林75~100 mg/d+利伐沙班2.5 mg每日2次)(Ⅱa,B)。对于既往心肌梗死史的CCS患者,如无高出血风险,应考虑采用DPI或DAPT治疗(Ⅱa,B)。对于非高缺血风险和(或)高出血风险的CCS患者,推荐SAPT治疗,首选阿司匹林75~100 mg,对于阿司匹林不耐受者,可改用吲哚布芬或氯吡格雷(Ⅰ,A)。

推荐意见7:对于非心源性缺血卒中或TIA患者,推荐给予口服抗血小板药物进行长期二级预防,首选阿司匹林50~300 mg/d或氯吡格雷75 mg/d(Ⅰ,A)。阿司匹林(25 mg)+缓释型双嘧达莫(200 mg)每日2次或西洛他唑(100 mg)每日2次均可作为替代治疗药物(Ⅱa,B)。对于发病在24h内、非心源性轻型缺血性卒中(NIHSS评分≤3 分)或高风险TIA(ABCD2评分≥4分)患者,如无药物禁忌,推荐给予氯吡格雷(75 mg)联合阿司匹林(75~100 mg)治疗21d(氯吡格雷首次负荷剂量 300 mg、阿司匹林 75~300 mg),后改为SAPT治疗(Ⅰ,A)。对于发病在24h内、非心源性轻型缺血性卒中(NIHSS评分≤3分)或高风险TIA(ABCD2评分≥4分)患者,有条件的医疗机构推荐进行CYP2C19基因快检,如为CYP2C19功能缺失等位基因携带者,推荐给予替格瑞洛+阿司匹林治疗21d,之后改为替格瑞洛90 mg每日2次单药治疗(Ⅰ,A)。对于发病30d内伴有症状性颅内动脉严重狭窄(狭窄率70%~99%)的缺血性卒中或TIA患者,推荐给予阿司匹林+氯吡格雷治疗90d,之后改为SAPT作为长期二级预防(Ⅱa,B)。对发病在24h内、非心源性轻型缺血性卒中(NIHSS评分≤5分)或高风险TIA(ABCD2评分≥4分)患者,且伴有同侧颅内动脉轻度以上狭窄(狭窄率>30%),推荐给予阿司匹林+替格瑞洛90 mg每日2次治疗30d,之后改为SAPT治疗(Ⅱa,B)。

推荐意见8:颈动脉疾病(颈动脉管腔狭窄>50%或血运重建术后)患者长期二级预防推荐阿司匹林治疗,若患者阿司匹林不耐受,可选用氯吡格雷或吲哚布芬(Ⅰ,B)。对于伴高缺血风险的无症状颈动脉疾病患者,如无高出血风险,可考虑DPI治疗(阿司匹林75~100 mg/d+利伐沙班2.5 mg每日2次)(Ⅱb,B)。

推荐意见9:对于症状性LEAD患者,推荐采用SAPT治疗(Ⅰ,A),也可采用DPI治疗(Ⅱa,B);如为高缺血风险且非高出血风险,应考虑首选DPI(Ⅱa,B)。对于行血运重建(手术或血管内介入)的LEAD患者,如无高出血风险,应考虑DPI治疗(Ⅱa,B);如伴高出血风险,推荐SAPT(Ⅰ,A)。

推荐意见10:部分PPI通过CYP2C19竞争性抑制氯吡格雷的抗血小板作用,可能影响其临床疗效,因此与氯吡格雷联用时,推荐使用受CYP2C19影响较小的PPI(如泮托拉唑、雷贝拉唑等),不建议氯吡格雷与奥美拉唑或埃索美拉唑同时使用(Ⅱa,A)。

执笔专家:张英梅(复旦大学附属中山医院),杨靖(复旦大学附属中山医院徐汇医院)

专家组成员(按姓氏汉语拼音排序):常光其(中山大学附属第一医院),丛洪良(天津市胸科医院),董强(复旦大学附属华山医院),符伟国(复旦大学附属中山医院),葛均波(复旦大学附属中山医院),谷涌泉(首都医科大学宣武医院),霍勇(北京大学第一医院),李建平(北京大学第一医院),李勇(复旦大学附属华山医院),梁春(海军军医大学第二附属医院),刘建民(海军军医大学附属上海长海医院),刘彤(天津医科大学第二医院),罗素新(重庆医科大学附属第一医院),马礼坤(中国科学技术大学附属第一医院),彭小平(南昌大学第一附属医院),钱菊英(复旦大学附属中山医院),苏冠华(华中科技大学同济医学院附属协和医院),苏晞(武汉亚心总医院),谭宁(广东省人民医院),陶剑虹(四川省医学科学院·四川省人民医院),童南伟(四川大学华西医院),王拥军(首都医科大学附属北京天坛医院),吴鸿谊(复旦大学附属中山医院),吴延庆(南昌大学第二附属医院),吴永健(中国医学科学院阜外医院),徐安定(暨南大学附属第一医院),徐亚伟(上海市第十人民医院),杨靖(复旦大学附属中山医院徐汇医院),袁祖贻(西安交通大学第一附属医院),苑海涛(山东第一医科大学附属省立医院),曾和松(华中科技大学同济医学院附属同济医院),张英梅(复旦大学附属中山医院),周胜华(中南大学湘雅二医院)

参考文献

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动