二尖瓣环分离及植入型心律转复除颤器置换1例

临床资料

一、一般资料

患者女性,19岁,因“间断晕厥4年余,再发3 d”于2022年8月入院治疗。既往因无明显诱因晕厥伴意识丧失,在当地医院诊断为长QT综合征,行ICD置入术,并给予口服药物治疗(普萘洛尔10 mg,每日3次)4年余,但仍偶有意识丧失发作。患者于入院3 d前再次出现晕厥伴意识丧失,伴四肢抽搐,伴胸痛、胸闷、大汗,每天发作1~2次,每次2~3 min。入院时心率、心律正常。入院后第二天患者室性心动过速发作,心率波动在122~144次/min,神志清,呼之可应,后自行转为窦性心律与起搏心律交替,但夜间出现室颤,心率220次/min,血压113/59 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),全身抽搐,呼之不应,给予胸外按压及电除颤后,心电监护显示窦性心律与起搏心律交替。

二、检查

1.入院体格检查:体温37.0 ℃,血压102/55 mmHg,心率75次/min,窦性心律与起搏心律交替,双肺呼吸音清,心前区未闻及杂音,双下肢无可凹性水肿。

2.实验室检查:白细胞计数升高(14.57×109/L),淋巴细胞比例降低(0.074),中性粒细胞比例升高(0.894),嗜酸粒细胞比例0.001,中性粒细胞绝对数升高(13.03×109/L),D-二聚体水平升高(503μg/L);B型钠尿肽水平升高(415 ng/L);心肌损伤标志物高敏肌钙蛋白I水平升高(1960.3 ng/L),肌红蛋白和肌酸激酶MB亚型正常,肿瘤标志物、糖化血红蛋白均正常。

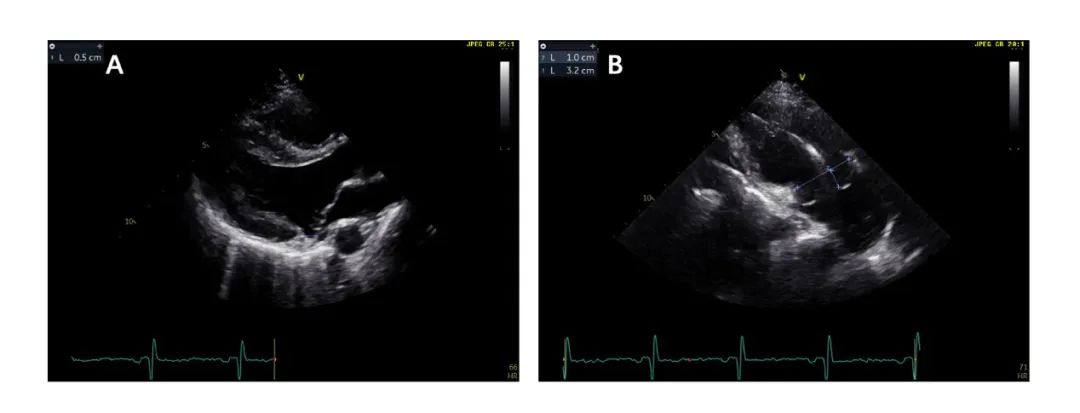

3.辅助检查:心电图显示ICD置入术后起搏心律。超声心动图(图1)显示二尖瓣后叶瓣环分离向左房侧约5 mm,瓣叶低平,提示二尖瓣环分离;收缩期三尖瓣脱向右房约10 mm,提示三尖瓣脱垂。

图1超声心动图检查 图1A 二尖瓣环分离;图1B 三尖瓣脱垂

三、诊断

心律失常,室颤,长QT综合征,ICD置入术后。

四、诊治过程

患者入院时体温稍高、血象高,首先考虑存在起搏器囊袋感染可能,因此给予抗感染对症治疗。但囊袋组织病理提示纤维肌肉组织,伴广泛玻璃样变及钙化,排除了囊袋感染。故患者置入ICD后仍反复出现意识丧失,ICD起搏功能异常,考虑与二尖瓣环分离导致的心律失常有关,遂行ICD再置入治疗。

五、治疗结果、随访及转归

ICD再置入术后程控提示起搏器功能正常,择期行瓣膜修复术。

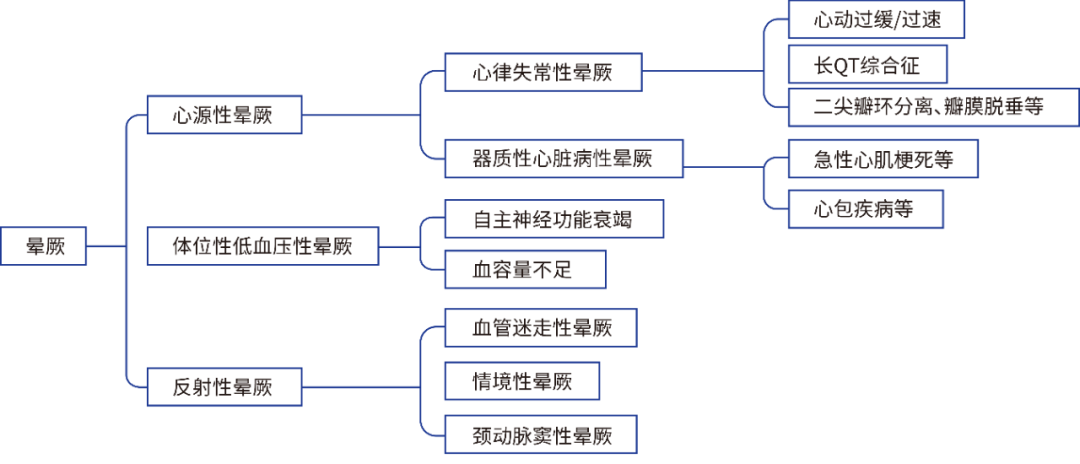

本例患者的诊断与鉴别诊断思维见图2。

经验与讨论

二尖瓣环分离是二尖瓣瓣叶(通常为后叶)附着点向左心房侧移位,从而与左心室后侧壁心肌顶部之间存在不同程度的分离。从心脏的机械运动角度来看,二尖瓣环结构的异常,使收缩后卷曲引起的小叶过度活动,导致基底下壁和乳头肌的机械拉伸,造成心肌肥厚和瘢痕形成。近年来通过心电图、超声心动图、心脏MRI、心脏CT检查,以及尸检等多学科方法,越来越多的研究证实二尖瓣环分离与室性心律失常等严重心血管事件密切相关。本例主要为患者存在的二尖瓣环分离合并三尖瓣脱垂引起ICD植入后仍然反复发作心律失常及晕厥。超声心动图对瓣膜结构和功能异常的诊断、治疗及预后评估都具有很高的准确性及便捷性。在临床工作中我们应该更多地关注瓣膜结构的微小病变,见微知著,更好地为患者服务。

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动