文章题目:左心耳封堵术后心脏计算机断层扫描长期随访

文章来源:

Tiroke LH, Kramer A, Poulsen MW, Jensen CD, Jensen JM, Nørgaard BL, Korsholm K, Nielsen-Kudsk JE. Long-term cardiac computed tomography follow-up after left atrial appendage occlusion. EuroIntervention. 2024 Jun 3;20(11):e718-e727. doi: 10.4244/EIJ-D-23-00802. PMID: 38840576; PMCID: PMC11145311.

翻译作者:朱晓庆,卢旭,陈韬

解读专家:陈韬(中国人民解放军总医院),白元(海军军医大学附属长海医院)

研究背景

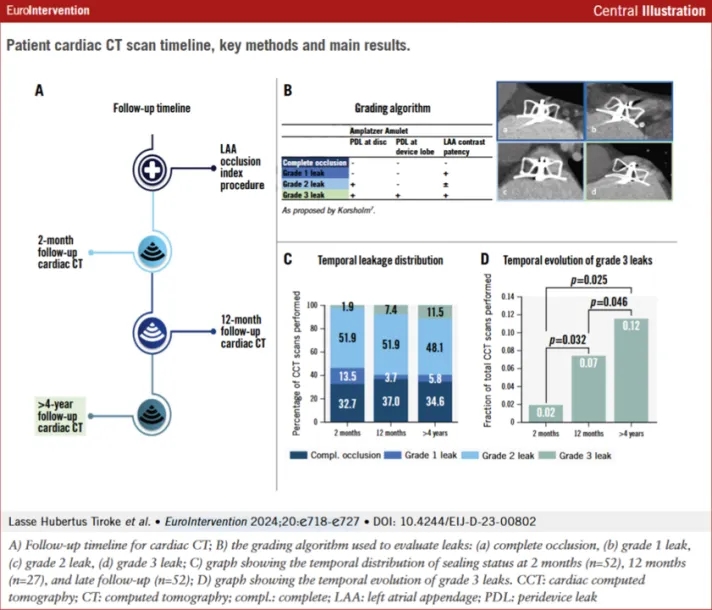

对于不适合长期抗凝的房颤(AF)患者,经皮左心耳封堵术(LAAO)是预防血栓栓塞并发症的可靠的替代方案。PROTECT-AF、PREVAIL和PRAGUE-17研究证明了LAAO在预防卒中和降低出血风险方面的疗效。然而,关于LAAO术后12个月以上的长期安全性和远期影像随访数据很少。因此,关于封堵器结构长期耐久性、封堵器残余分流(PDL)和封堵器内皮生长的认识非常有限。目前研究显示,封堵术后第一年内PDL是动态改变的,较大的分流随着时间延长不太可能消失;关于12个月后PDL发展的规律仍未得到解答。随着时间的推移,左心房(LA)的重塑可能会影响PDL,表现为由于LA的扩张和重塑而出现新的PDL或者PDL尺寸的增加。然而,这些现象是基于PDL和封堵器不完全内皮化随着时间的推移逐渐减少的假设基础之上。经食管超声心动图(TEE)是LAAO后最广泛使用的成像方法。与TEE相比,心脏计算机断层扫描(CCT)被认为是一种更优越的、非侵入性的替代方法,用于检测PDL和封堵器相关血栓形成(DRT)。利用CCT,该研究试图通过评估LAAO后4年以上的PDL、封堵器内皮化特征和封堵器完整性来研究Amplatzer Amulet(Abbott)封堵器的长期安全性和耐用性。

研究方法

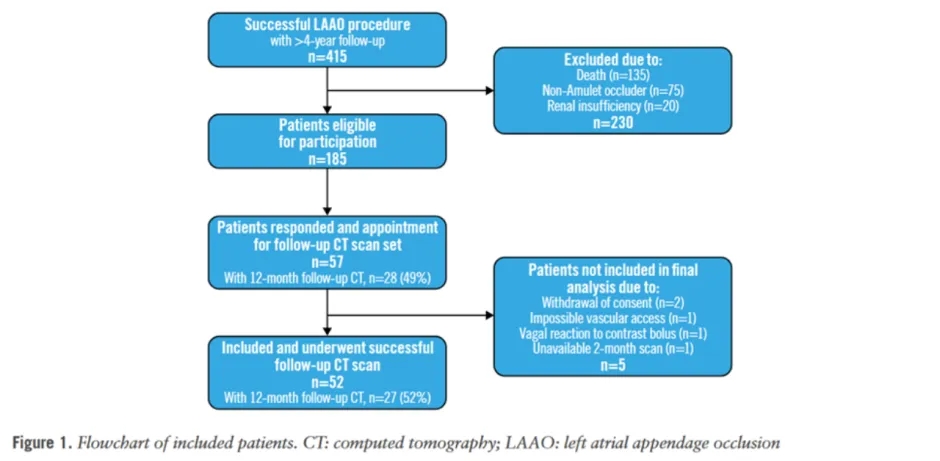

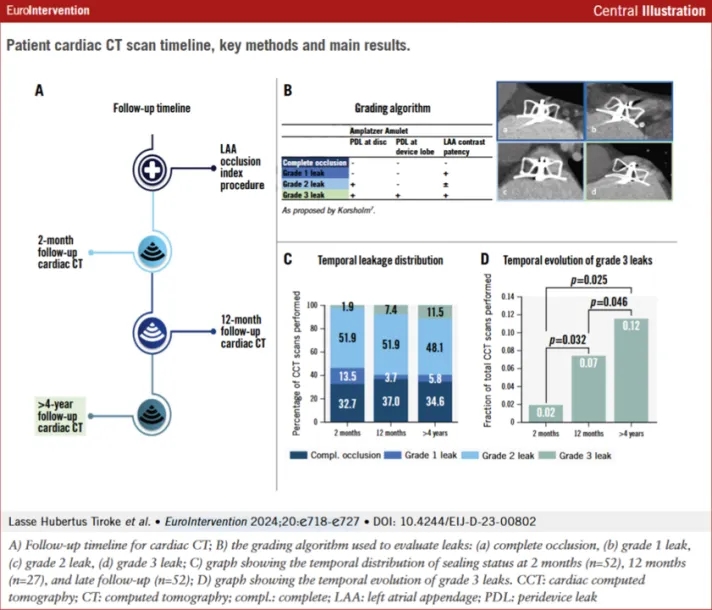

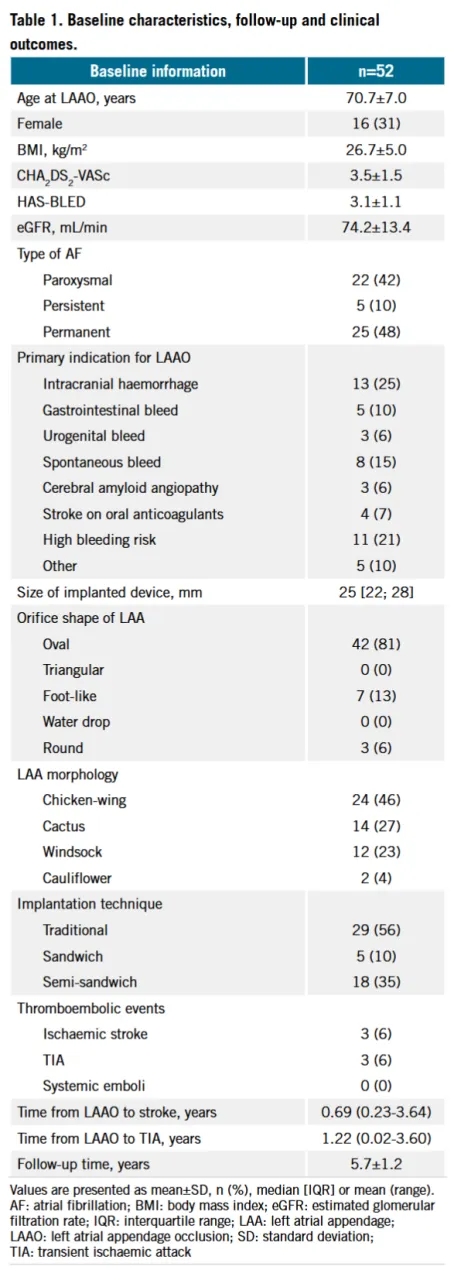

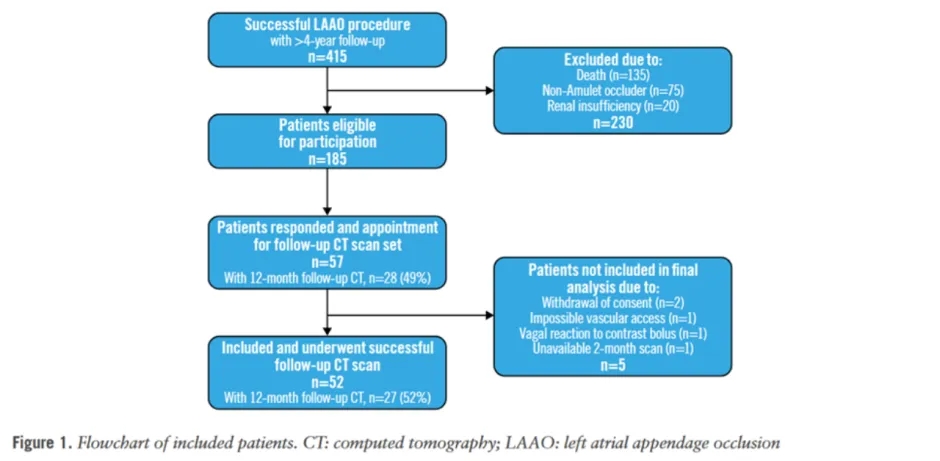

在这项单中心、观察性前瞻性队列研究中,共纳入了2014年至2019年间成功植入Amplatzer Amulet装置的LAAO患者,并对这些患者至少进行了4年的随访。排除肾功能不全(即估计肾小球滤过率<30 mL/min)或对碘造影剂过敏的患者。出院时的标准抗血栓治疗策略包括术后6个月的单一抗血小板治疗(SAPT)。既往有经皮冠状动脉介入治疗、急性心肌梗死或缺血性卒中病史的患者继续接受终身SAPT。如果主治心脏病专家认为有必要,该策略可升级为新型口服抗凝药或双重抗血小板治疗(DAPT),或扩大使用维生素K拮抗剂。基于415名LAAO患者的总队列,185名(44.8%)符合入组条件(图1)。该研究纳入了52例患者,这些患者在LAAO术后2个月和>4年后进行了CT影像随访(12个月后的随访数据共有27例)。两个月的随访CT扫描是奥胡斯大学医院LAAO后常规随访的一部分,而12个月和>4年的随访是出于研究目的。该研究由地区伦理委员会(1-10-72-115-22)批准,所有患者在参与研究前都提供了知情同意书。

参照既往研究和当前的左心耳封堵CT专家共识。简单说,即使用SOMATOM力扫描仪(Siemens Healthineers)获取CCT图像。进行了一次前瞻性心电图(ECG)门控FLASH扫描,目标是心率<70次/分钟的舒张期和心率≥70次/分钟的患者的收缩期,管电压在90至130 kV之间。通过单次碘造影剂注射(350mg碘/mL),然后通过肘前静脉施用50mL盐水追逐剂来增强图像。在整个研究期间,扫描方案相似。CCT图像具有0.75 mm的厚度。

使用syngo.via成像软件(Siemens Healthineers)分析心脏计算机断层扫描分析图像。在多平面重建视图中,轴与封堵器外盘对齐,并通过螺钉毂垂直居中。所有CCT扫描均由同一研究者进行分析。LAAO后CT分析者间可变性先前已被证明具有足够优异的质量。使用Mimics Enlight 2.1软件(Materialise)的自动分割来估计LA体积。

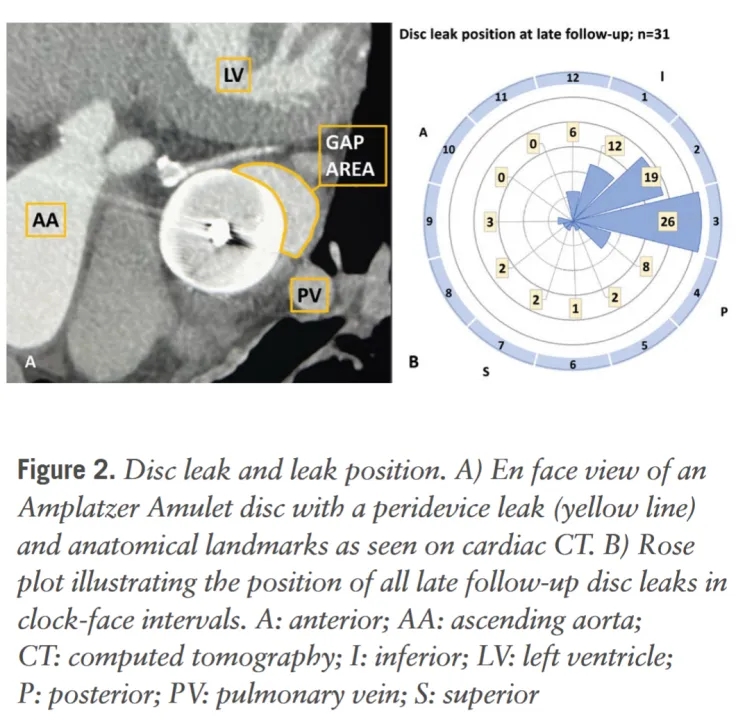

对PDL进行分类依据如下:完全封堵(0级;G0)、远端左心耳(LAA)无可见造影剂的PDL(1级;G1)、孤立性外盘水平PDL(2级;G2)或伴随外盘和内盘水平PDL(3级;G3)。将封堵器附近的任何对比剂间隙解释为PDL,并从正面视角以解剖和钟面位置间隔报告面积和位置。在近端、中间和远端水平对内盘进行了分析。通过所有3个切片的连续对比轨迹被解释为内盘PDL。在装置的横截面正面视图中测量PDL尺寸和面积。通过测量在垂直于封堵器的直线上从封堵器边缘到PDL最外围点的距离来报告每个PDL的短轴。此外,每个PDL的长轴是在PDL相对于封堵器顶部的水平末端之间测量的。通过在横截面视图中勾勒出整个缺陷来报告PDL面积。在达成共识之前,由3名专家医师对任何可能的G3级PDL进行了分析和讨论。根据植入封堵器远端和LA中测量的Hounsfield单位(HU)评估LAA中的造影剂通畅性。封堵器远端LAA与LA比值>0.25或LAA HU>100定义为造影剂通畅。最后,从正面角度以钟面位置间隔报告了外盘水平泄漏的径向位置。

根据先前提出的算法对心房装置表面的低衰减增厚(HAT)和DRT进行评估和分类。根据HAT覆盖心房封堵器表面的形态和程度,将其分为低级或高级HAT。通过在横截面视图中目视识别椎间盘心房侧的低强度对比区域来报告任何HAT。在识别HAT后,调整视平面,允许轴与表面低衰减平行运行。测量并报告了HAT在长轴和短轴上的范围以及HAT的高度和面积。根据建议的算法,高度≥3 mm和/或有蒂形态的被定义为高等级HAT。高级别HAT被解释为DRT,而低级别HAT被认为是封堵器内皮化。

通过目视检查封堵器的结构组成来评价封堵器耐久性。不规则性,如塌陷和封堵器断裂,被解释为封堵器结构完整性丧失。此外,使用最小瓣直径除以植入封堵器尺寸计算封堵器压缩比。较大的时间偏差可能表明封堵器可能损坏或退化,需要进一步调查。

临床结果 通过分配给所有丹麦公民的唯一个人识别号,公共医疗保健信息与电子患者档案相关联。检查纳入患者的档案,识别并报告了缺血性卒中、短暂性脑缺血发作和全身性栓塞的所有术后事件。

样本量估计基于先前报告的2个月和12个月随访时PDL发生率。在该研究中,LAA对比剂通畅的患病率在2个月时为66%,在12个月时为47%。在2个月和12个月时,67%和61%的患者出现可见PDL。总共需要46名患者达到80%的把握度,双侧显著性水平为0.05,并检测到11%的δ,假设配对观察之间的相关性为0.9。使用Q-Q图和直方图确定分布。连续数据酌情以平均值和标准差(SD)或中位数和四分位数间距(IQR)表示。分类数据以绝对频率或数字和百分比表示。非配对数据采用t检验或χ 2检验进行比较,非参数配对数据采用McNemar检验进行分析,非参数配对数据采用Wilcoxon秩和检验。双尾p值<0.05被认为是显著的。所有分析均使用Stata SE,版本17(StataCorp)进行。

研究结果

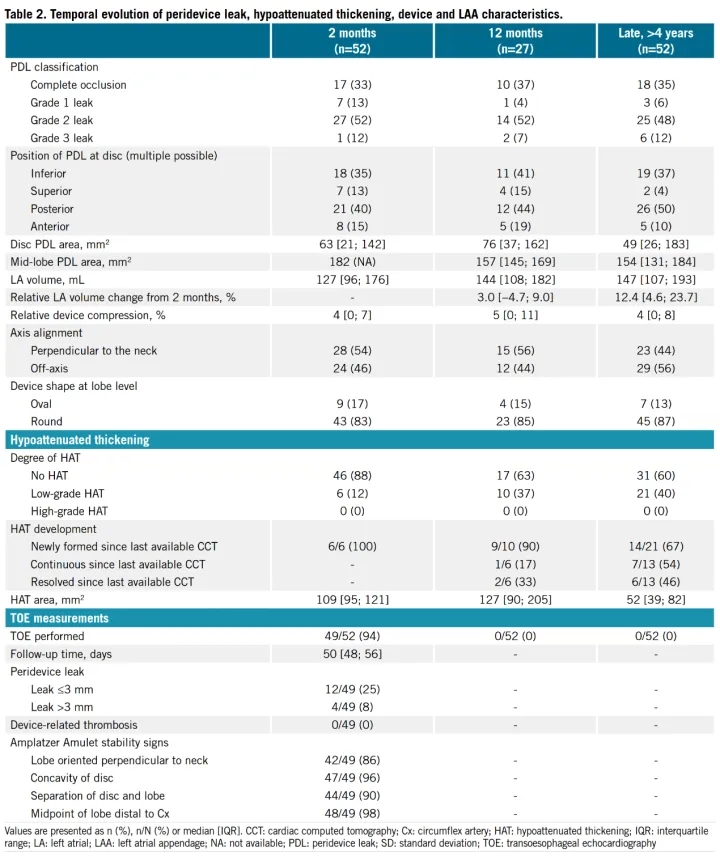

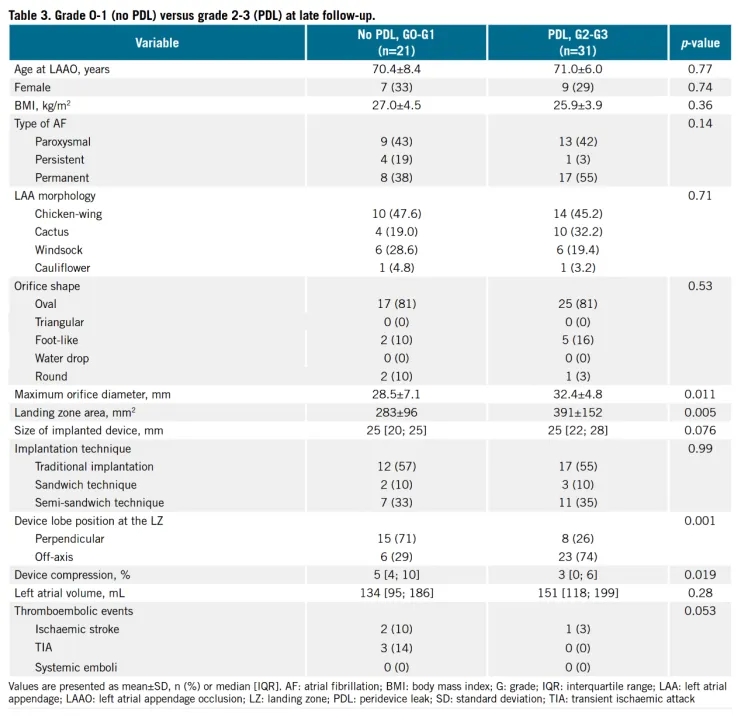

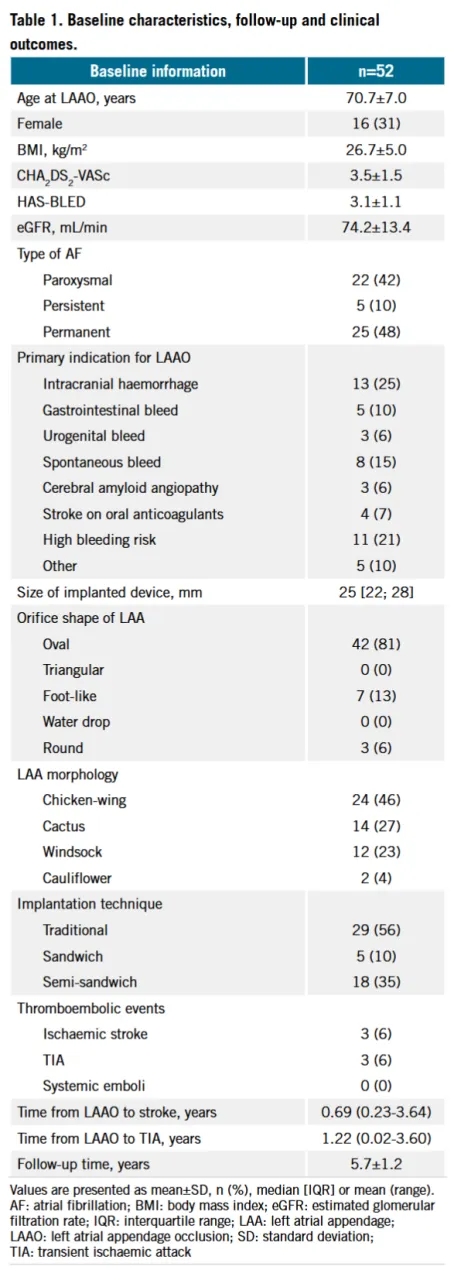

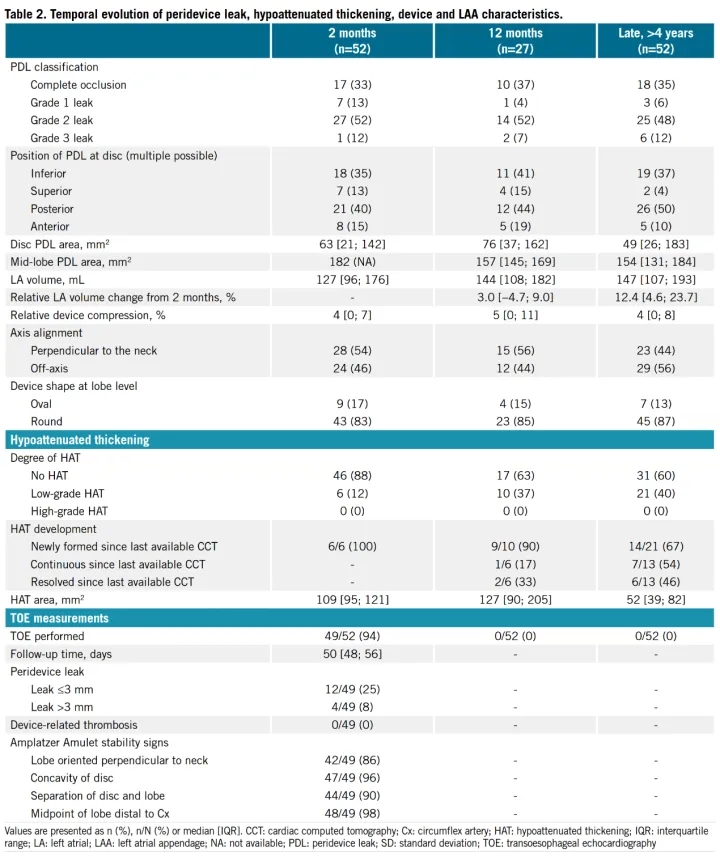

在185名符合参与条件的患者中,共有52名(28.1%)患者被纳入最终分析(图1)。在纳入的患者中,52/52(100%)进行了2个月的随访扫描,27/52(51.9%)进行了12个月的扫描。LAAO手术时的平均±SD年龄为70.7±7.0岁,从LAAO到最后一次成像随访的平均±SD随访时间为5.7±1.2年(表1)。当扫描时,患者的中位(IQR)心率为69(55-84),59(55-78)和69(57-80)次/分钟分别在2个月、12个月和>4年随访时。2个月和12个月随访期间LA体积的中位(IQR)相对变化为3.0%(4.7-9.0)和12.4%(4.6-23.8)在2个月和>4年的随访之间。出院时,43/52(82.7%)患者接受了SAPT治疗,而9/52(17.3%)患者接受了DAPT治疗。在>4年的随访中,抗血栓治疗的分布如下:SAPT治疗25/52(48.1%),未接受抗血栓治疗22/52(42.3%),阿哌沙班治疗3/52(5.8%),利伐沙班治疗1/52(1.9%),华法林和乙酰水杨酸联合治疗1/52(1.9%)。

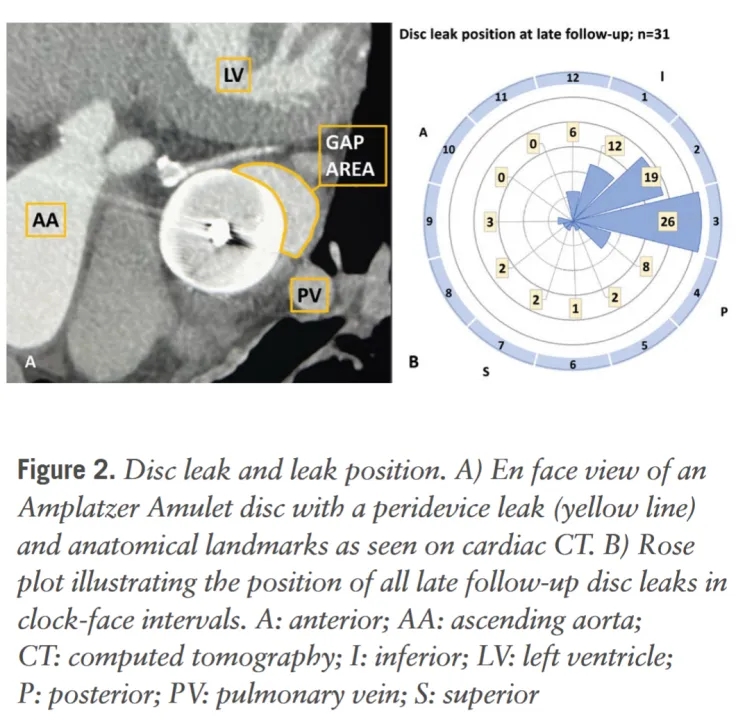

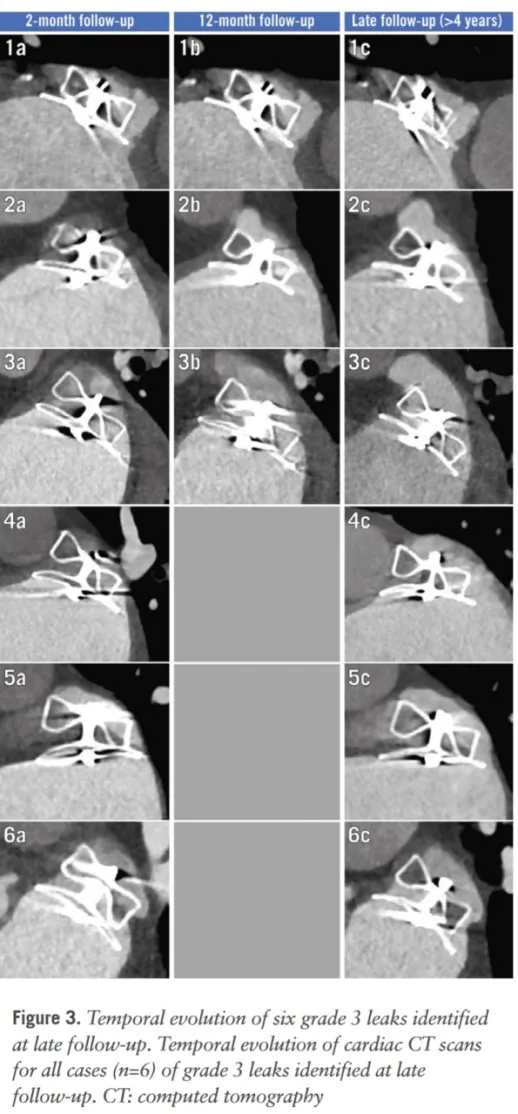

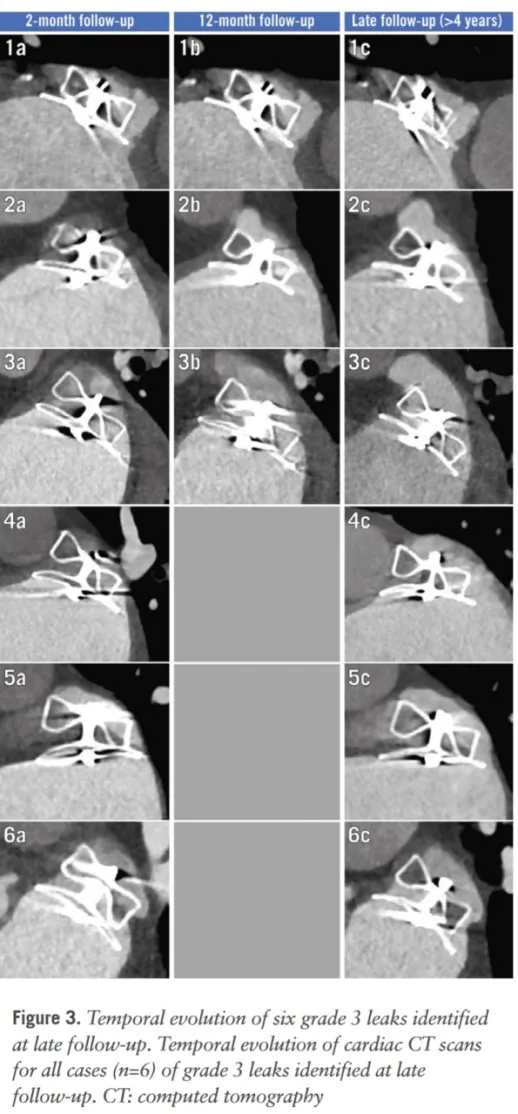

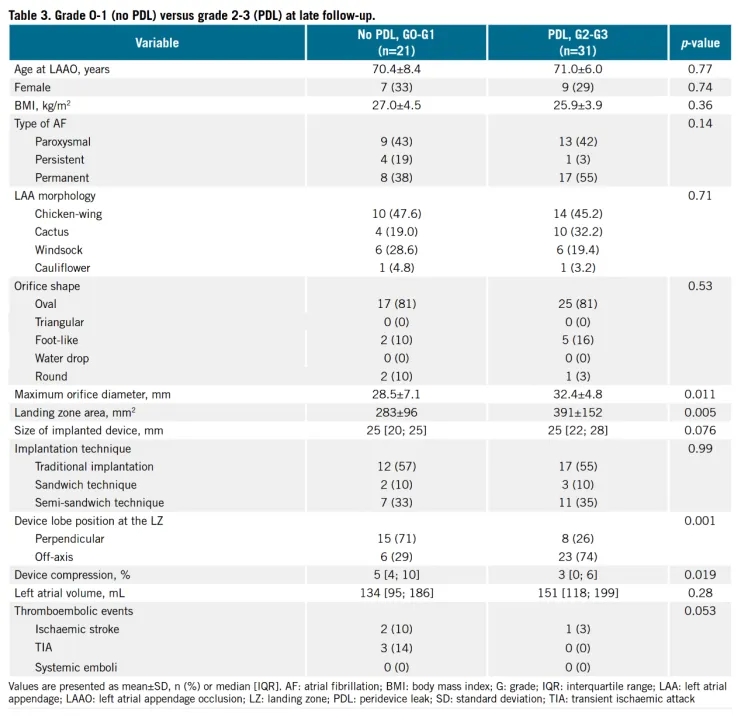

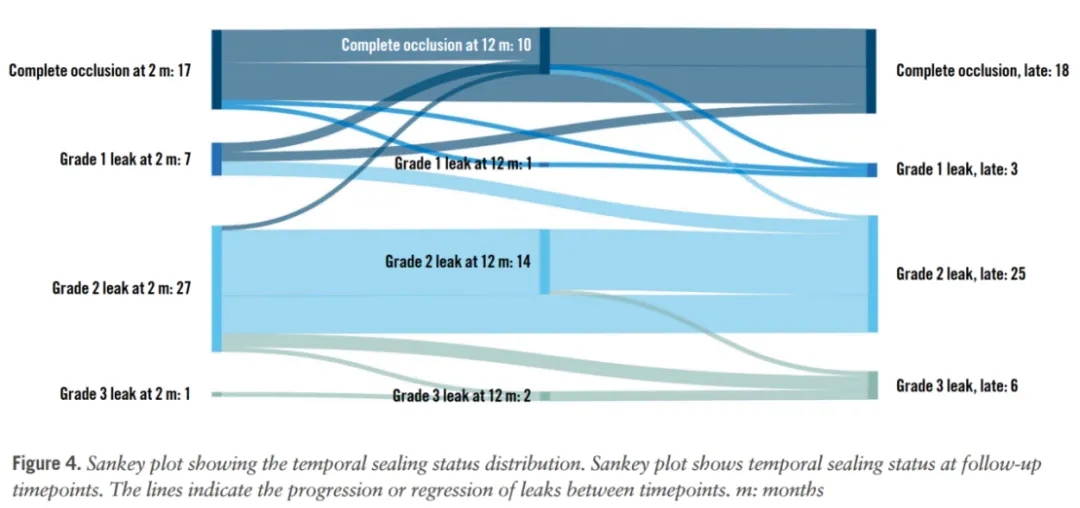

完全闭塞(G0)随时间推移保持稳定,2个月、12个月和晚期随访时的发生率分别为32.7%、37.0%和34.6%。2级PDL(G2),发生率分别为51.9%(2个月)、51.9%(12个月)和48.1%(晚期随访)。3级PDL(G3)的频率分别从2个月随访时的1.9%(n=1)增加到12个月和晚期随访时的7.4%(n=2)和11.5%(n=6)。从2个月到晚期随访,G3 PDL的分数增加具有统计学意义(p=0.025)。PDL面积随时间变化,从2个月时封堵器外盘水平的中位(IQR)PDL面积为63(21-142)mm²到12个月时的76(37-162)mm²和最近一次CT随访时的49(26-183)mm²。G3级PDL的中位(IQR)中叶PDL面积为182 mm²、157(145-169)mm²和154(131-184)mm²从最早到最晚随访(表2,表3)。在26/31(83.9%)病例中,外盘PDL位于后下方位置,通常对应于钟面上的2至3点钟位置(图2)。在G3 PDL患者中,5/6(83.3%)椎间盘PDL位于下后位,5/6(83.3%)病例被认为继发于封堵器轴向丢失。同时,4/6(66.7%)的G3 PDL患者具有鸡翅解剖结构,其中使用了半三明治(3/6)或三明治封堵(1/6)技术(图3)。

在2个月和>4年的随访中,观察到的低度HAT的患者数量分别从6/52(11.5%)增加到21/52(40.4%)(p=0.0011)。然而,在12个月(37.0%)和>4年随访(40.4%)之间,百分比基本保持不变。在2个月随访时显示低度HAT的6名患者中,4/6(66.7%)在下一次可用的CCT扫描时消退。在12个月随访时,9/10(90%)的病例和14/21(66.7%)的病例在>4年随访时新形成HAT(表2)。未观察到DRT病例。

直视检查显示任何分析封堵器或周围组织均无结构损伤。植入封堵器的中位(IQR)尺寸为25(22-28)mm。在2个月、12个月和最近一次随访时,封堵器内盘的相对压缩保持不变,植入封堵器尺寸的中位(IQR)压缩分别为4.0%(0.0-7.1)、4.5%(0.0-10.7)和4.0%(0.0-8.0)(表2)。

在LAAO手术后,3/52(5.8%)患者发生缺血性卒中,3/52(5.8%)患者发生短暂性脑缺血发作(TIA),无全身性栓塞病例报告。缺血性卒中患者从LAAO到事件发生的时间为0.69(0.23-3.64)年,TIA患者为1.22(0.02-3.60)年(表1)。在缺血性卒中或TIA时,1/6(16.7%)有G1级PDL,1/6(16.7%)有G2级PDL,而其余患者有完全封堵。对于卒中患者,缺血性卒中事件发生前最后一次可用CCT上未见HAT。然而,2/3(66.7%)的TIA患者在TIA前最后一次可用的CCT上有可见的低级别HAT。

讨论

本研究首次通过植入后至少4年的CCT随访来检查Amulet装置的长期安全性和耐用性。主要发现是稳定的LAA密封状态、HAT随时间增加而未观察到DRT频率变化、以及出色的封堵器长期耐久性。

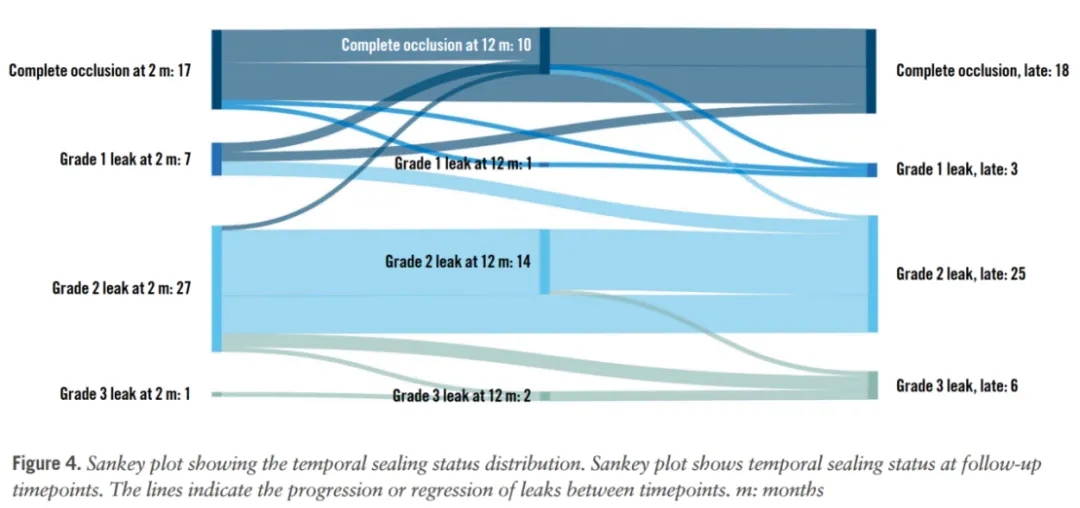

随访成像研究未发现PDL发展的明确趋势,PDL随时间的进展和消退均有发生。较大的PDL似乎不太可能随着时间的推移消退,但大多数研究的随访时间被限制在12个月左右。据我们所知,除了一项在植入后中位3.1年后利用TEE成像的随访研究外,没有关于LAAO的长期成像研究。在我们的研究中,PDL的患病率似乎没有随着时间的推移而下降。除了少数患者的PDL状态出现进展外,观察到总体稳定的PDL分布(图4)。同样,内盘和外盘水平的中位PDL面积随着时间的推移相对稳定,尽管结果的相关性可能会因低参与者计数而减弱(表2)。

LAAO之后早期的较大PDL很少会随着时间的推移而愈合。对于内皮细胞来说,连接起封堵器和左心耳壁之间的大间隙是不可能的。这一推测得到了桑基图的支持,显示只有一例G2级PDL降级为G0/G1泄漏(图4)。因此,较大的早期PDL很可能一直存在,这似乎使重复成像分析的策略变得多余。最佳治疗效果可能需要早期行动;然而,PDL的理想管理仍然未知,这需要在未来的研究中充分研究。此外,手术和早期随访结果具有非常重要的长期意义。因此,为了预防PDL,增强术者在植入期间避免PDL的能力是至关重要的。因此,术前CT、封堵器改进和可操纵鞘管显著提高了植入成功率。

理论上,随着时间的推移,随着LA体积的增加,LA重塑可能会加剧预先存在的PDL,这是由于不相称的封堵器和左心耳壁连接。在这项研究中,从2个月到最近一次随访,LA体积的中位增加为12%。在2个月随访时,LA体积范围为62 mL至372 mL,因此体积的预期变化与大小相对应,相对变化可能是确定PDL发展的更相关的方法。此外,应牢记与收缩期和舒张期相关的LA容积变化;然而,房颤的固有影响可能部分减轻这种担忧。

与TEE相比,先前的研究表明,CCT在PDL检测方面具有更高的灵敏度,并且对操作者的依赖性也更小。在这项研究中,CCT扫描是使用捕捉心动周期中的一个瞬时图像的FLASH协议获得的。这种采集策略可能影响了PDL的解释和分类,因为潜在的封堵器移动可能未被注意到。此外,ECG定义的R-R间期期间CT采集时间点的变化理论上可能影响PDL大小或检测外盘或内盘周围(微)通道的能力。由于患者内中位δ R-R为心动周期的13%,我们预计采集时间点的差异不是研究结果的主要决定因素。

关于PDL机制缺乏明确的共识。Alkhouli等人提出了多种选择,同时证实了血栓栓塞并发症的临床相关性。这里,跨织物泄漏和PDL都被认为是可能的。在本研究中,观察到外盘PDL(G2,G3)一致的下后位置,这可以用系统性PDL出现来解释。虽然本研究无法验证主要下后PDL位置的原因,但轴向丢失、左心耳解剖和植入技术等变量可能在PDL发展中起重要作用。值得注意的是,其他研究发现了类似的空间PDL分布。

在我们的队列中未观察到DRT病例。DRT的缺失可能部分是由于参与者数量相对较少。其他研究发现DRT的发生率在3%至4%之间,据报道,超过365天后DRT发生的风险降低但持续存在。有趣的是,从2个月到晚期随访,低度HAT患者的比例增加了两倍多,从6例(11.5%)增加到21例(40.4%)。这可能表明Amulet表面良性内皮化的发展,并与先前的发现一致,其中观察到HAT患者随着时间的推移相对增加。

必须考虑薄内皮层在CCT上不能正确显示的可能性,因此低估了HAT。在未来,更高分辨率的光子计数CT可能会部分解决HAT识别中的挑战。

高比例的患者HAT分辨率和扫描之间新形成的HAT可能表明封堵器心房表面覆盖的暂时性和动态演变(表2)。它可能包括纤维蛋白聚集和血小板形成,这在CCT上可能比过度生长后的薄层内皮细胞更明显。然而,目前认为低度HAT本质上是良性的,因为内皮细胞薄层密封了左心耳和封堵器顶部之间的过渡区域。这种过度生长可以抑制外来镍钛诺网片上DRT的形成,防止PDL并有助于左心耳的完全封堵。

未观察到封堵器退化的迹象。此外,随访期间封堵器压缩稳定。有趣的是,我们发现在整个随访期间,内盘压缩比中位数为4-5%,而其他研究中报道的约为10%。压缩比可能与PDL相关联,提示植入期间封堵器尺寸选择要大于左心耳测量值的重要性。虽然缺乏关于封堵器侵蚀和/或降解的发现可能归因于“幸存者偏倚”,但据我们所知,尚未报告封堵器断裂或侵蚀的病例。此外,正如先前的研究表明,死亡原因很少归因于设备相关因素,主要由非心脏原因驱动。这支持了Amulet封堵器出色的耐用性和对周围环境的低干扰程度的论点。然而,我们的数据似乎与封堵器顺应左心耳的假设相矛盾,而是表明左心耳顺应封堵器。与植入前主要为椭圆形的左心耳开口形状相比,2个月后和整个随访期间观察到的低压缩率和高度圆形封堵器内盘支持了这一论点(表1,表2)。

这项研究有几个局限性。作为一项仅包括一种封堵器(Amplatzer Amulet)的单中心研究,将当前结果外推至其他封堵器或患者类别的能力可能有限。此外,用于分析G0-G3级PDL的密封性能的算法是描述性的,尚未验证用于预后用途。类似的限制与耐久性有关。到目前为止,耐久性评价还没有形成共识。此外,这是一项在185名符合条件的患者中纳入52名患者的研究。由于我们招募过程的性质,不能排除选择以及健康志愿者和幸存者的偏见。由于多项研究显示PDL、DRT和血栓栓塞并发症之间存在联系,因此低估临床结果和高估密封性能是明确的可能性。最后,相对较小的样本量部分阻碍了调整后的统计分析,除了PDL和造影剂通畅性,这是本研究的动力。

研究结论

本研究表明,PDL的患病率和大小在长期内保持稳定,只有少数患者表现出PDL恶化,没有PDL消退的趋势,因此强调了即时手术结果的重要性。观察到的低级别HAT频率随时间增加可能表明内皮化持续超过2个月。最后,所有患者均保持了封堵器的长期耐久性,尽管样本量限制和封堵器失效可能很少发生,需要进行更大规模的前瞻性研究来证实这些发现。

由于全球人口老龄化,心房颤动已成为全球最常见的持续性心律失常,缺血性脑卒中是房颤的常见并发症,且致死率高、致残率高,循证医学证实左心耳封堵在预防脑卒中方面不亚于口服抗凝治疗,PROTECT-AF系列研究临床数据长期随访显示LAAO预防房颤脑卒中安全有效,但长期影像学随访数据有限。

近期Tiroke在《EuroIntervention》发表了>4年左心耳封堵CT影像随访的文章。CT对于PDL的检测具有先天的优势,早期认为封堵器残余分流(PDL)对于临床结局没有影响。随着研究的不断进展,近年来发现小于5mm的PDL与血栓栓塞事件增加相关。在PDL随时间变化方面,既往研究倾向于PDL会随时间改善,但随访时间大都局限于12个月。本文数据表明,与迄今为止的看法相反,PDL的频率和大小在长期内是稳定的,即使在随访 >4 年期间也很少愈合或进展,因此,突出了术中完全封堵的重要性。而轴向丢失是双盘式封堵器PDL发生的一个重要的因素,因此充分的封堵术前以及术中的影像学评估显得尤为重要,涉及封堵器选择、周围解剖结构显示、房间隔评估以及投照角度选择等多个方面。当然,新一代的促内皮化封堵器(如Watchman FLX pro)可能会带给我们意想不到的结果。另外,本文发现封堵器长期耐久性良好,进一步证明支持左心耳封堵是预防房颤脑卒中的可行长期方法。

该研究是一项非常有启发性的临床研究。虽然样本量较小,仅52例,且是单中心的研究,但研究的方法和观察的指标均和以往的研究有所不同。这项研究首先区别于既往研究的一个重要方面就是它的术后随访时间,本研究从LAAO到最后一次CT成像随访的平均±SD随访时间为5.7±1.2年,以往的RCT仅关注患者术后1年的影像学随访,但本研究为我们呈现了LAAO术后长期效果的观察。研究结果比较触动我的地方有两点:一、LAAO术后PDL基本上不会随着时间的延长而变小。以往我们认为小的PDL也许后期会逐渐变小,但多项研究结果目前显示,PDL减少的可能性较小,此外,类似本研究中Grade3的大PDL患者,如果房颤持续,心房持续扩大重构,其PDL反而还可能有增大的趋势,造成潜在的卒中风险。因此这就更加提示我们在LAAO手术实施的时候应做好质量控制,尽量让封堵器把左心耳口完全封堵。要达到这样的理想效果,我认为就应该术前仔细评估左心耳形态、测量左心耳大小,根据术中穿间隔的轴向,选择合适的封堵器,无论是盘式还是塞式封堵器,均应尽量减少封堵器和左心耳不同轴的情况发生,因此好的轴向是达到理想封堵效果的前提,其次是选择好封堵器的尺寸大小,目前我认为可能封堵器的压缩比偏大一些,会更加达到完美的封堵效果。二、本研究提示多数的PDL发生在后下区域。同时既往类似的研究也发现了同样的现象。虽然没有进行大规模的统计分析,但这一重要的现象也给我们带来了很多启发,尤其是对于简化术式的LAAO。我们在没有TEE多角度评估的时候,如何利用左心房造影来对封堵器后下区域进行封堵效果的评估显得尤为重要。根据本研究中CT的图像,我们在LAAO术中,封堵器植入后,可能要选择更多的体位来进行造影确证。最后一点,本研究对封堵器的结构也进行了评估,我认为持续性房颤,心耳的收缩性丧失,左心耳封堵器的结构应该不受太大影响,对于阵发性房颤而言,部分患者的心耳收缩性强,则值得关注左心耳封堵器结构完整性以及对周围组织如肺动脉的影响。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动