慢性完全闭塞病变经皮冠状动脉介入治疗:现状与未来

摘要

慢性完全闭塞(CTO)病变约占复杂冠脉介入的20%,其经皮冠状动脉介入治疗(PCI)因解剖复杂性、技术难度及并发症风险高,被视为介入心脏病学的“技术高地”。2025年《Circulation:Cardiovascular Interventions》发表的Brilakis教授团队综述,系统整合了全球CTO PCI的循证证据、技术进展及未解难题。本文基于原文,深度解析CTO PCI的关键技术策略、并发症管理及未来方向,以期为心血管介入医师提供实践参考。

CTO PCI已发展为介入心脏病学的亚专科。通过多种前向与逆向技术,经验丰富的术者目前成功率可达85%-90%,主要围术期并发症发生率低于2%-3%。器械创新(创新型微导管和导丝及再入器械)、影像技术(CT血管造影引导、血管内成像辅助再入)、手术技术(闭塞段内造影剂注射、改进内膜下寻径/再入技术)以及人工智能(自动化CT图像分析、不同技术通过成功概率预测)的进展有望进一步提升治疗效果。全球协作与技术的快速传播推动了领域发展。尽管创新令人振奋且不可或缺,但坚持CTO PCI基本原则(如持续评估风险效益比、细致判读造影影像、常规采用双侧造影)仍是优化患者预后的关键。

CTO PCI操作难度较大,需术者接受系统培训,且与其他复杂冠状动脉病变治疗类似,其并发症风险高于非CTO PCI。但对于缺乏替代治疗方案的患者,该技术通常能带来显著的临床获益。

01

CTO PCI的现状与挑战

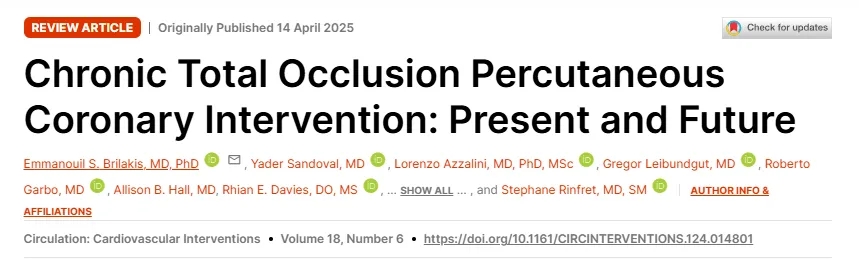

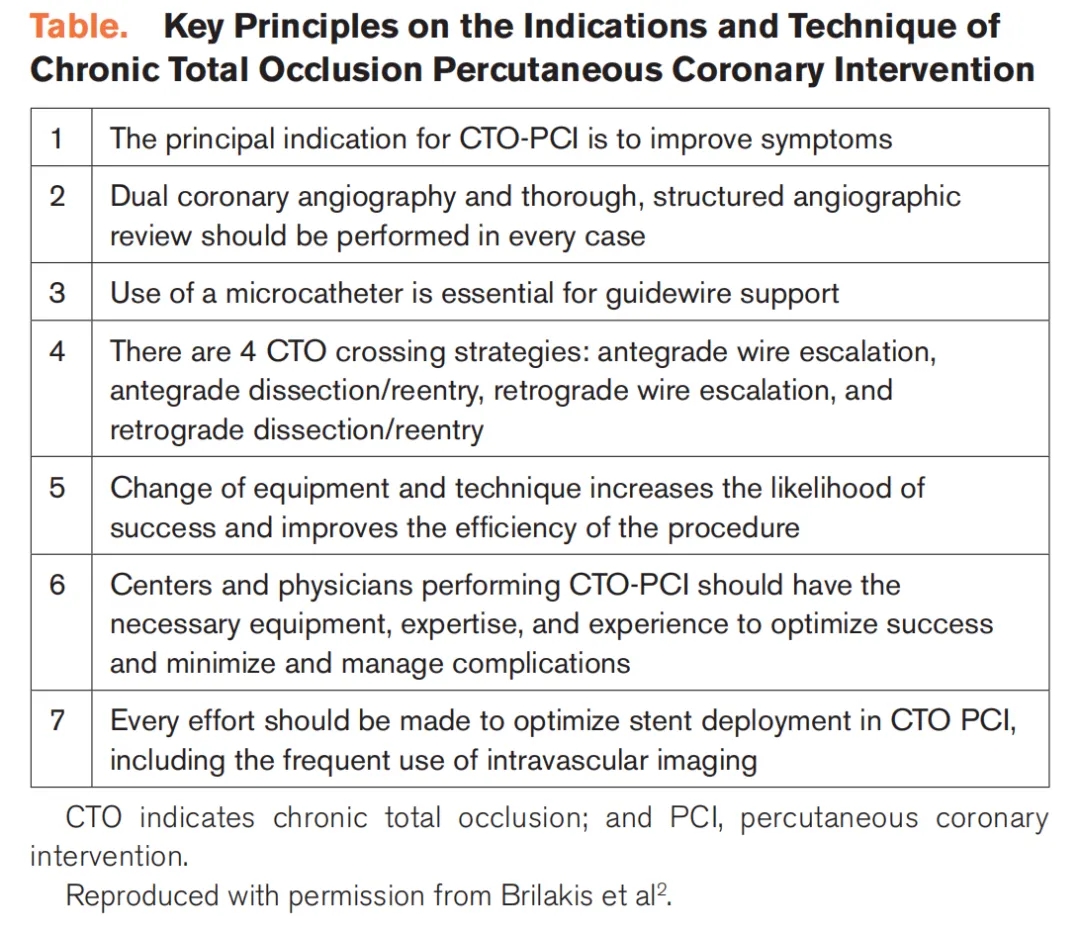

CTO PCI技术体系已趋于成熟,改善症状是其主要适应症(表1)。全球范围内已建立系统的培训项目,前向与逆向技术均被广泛应用。标准化操作路径如全球CTO开通路径(图1)和血管内成像/冠状动脉CT血管造影(CCTA)的应用显著提升了手术规划与优化能力。药物洗脱支架的广泛使用降低了靶病变血运重建和支架内血栓发生率。然而,以下问题仍需改进:

1.临床研究(适应症与技术评估)仍不足。

2.多数CTO PCI由经验不足的术者实施,预后欠佳。

3.开通率仍有提升空间而并发症率需进一步降低。

4.手术效率(即操作时间、辐射剂量及造影剂用量)可通过规范化流程及新型设备技术实现优化。

5.影像技术(无创/腔内)在术前规划中的应用仍不充分。

6.长期预后需进一步提升。

表1 慢性完全闭塞病变经皮冠状动脉介入治疗的适应证与技术关键原则

图1 全球CTO开通路径

02

为何实施CTO PCI?

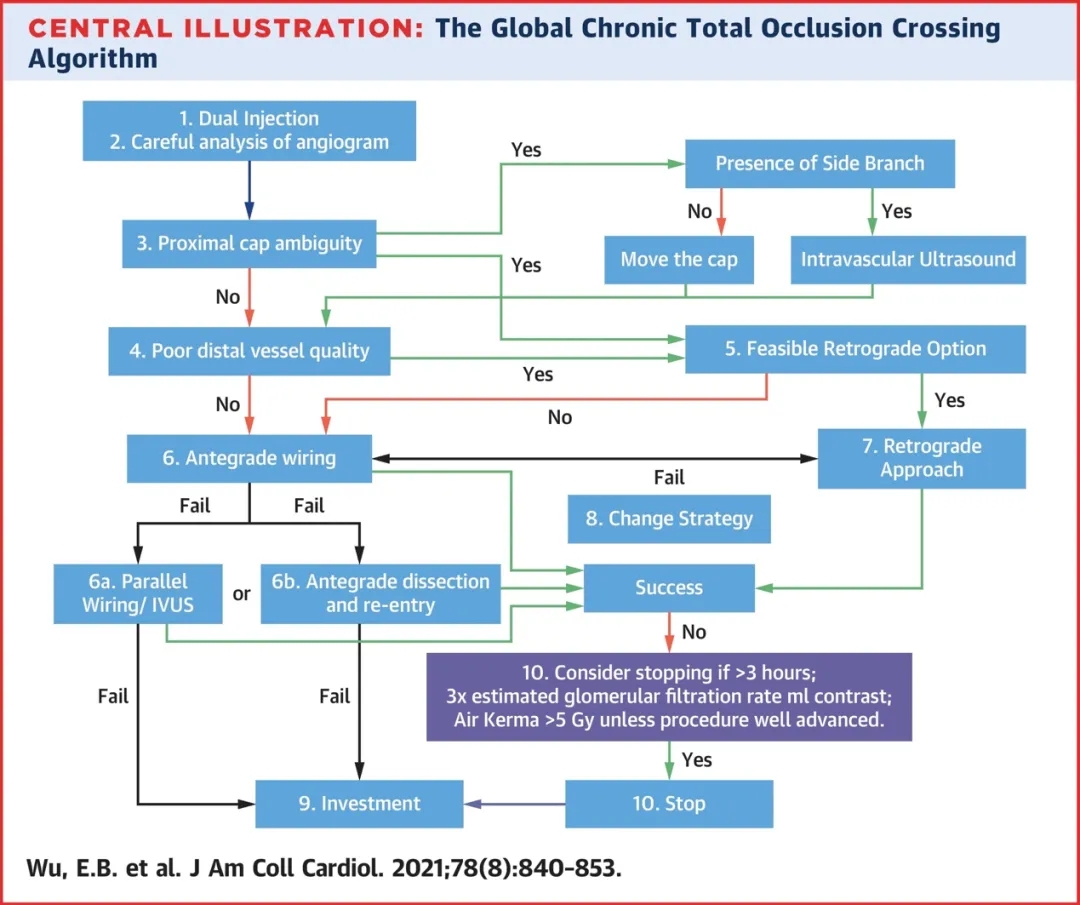

CTO PCI的核心价值在于血运重建的临床获益需大于风险(图2)。其首要目标是改善症状。尽管回顾性研究提示成功开通CTO可能降低死亡或心肌梗死风险,但前瞻性研究尚未证实。这与COURAGE和ISCHEMIA试验中稳定型冠心病患者的结论一致,可能与随机对照试验(RCT)纳入患者基线风险较低且随访期较短有关。CTO PCI的急性并发症包括冠状动脉穿孔、急性血管闭合、边支闭塞、围术期心肌梗死、器械丢失及嵌顿,远期并发症则涉及支架内再狭窄和血栓形成。

EuroCTO及两项单中心非盲RCT显示CTO PCI可改善症状且不增加并发症,但DECISION-CTO试验因样本量不足和交叉治疗等问题未显示显著获益。这种差异导致美国ACC/AHA指南将CTO PCI推荐等级从IIA降至IIb,而欧洲指南仍维持IIA级推荐。

数项进行中的研究或将解答这一争议:ORBITA CTO Pilot试验(注册号:NCT05142215)与Ischemia CTO试验(注册号:NCT03563417)将评估CTO对症状及硬终点的真实影响。但由于实施难度,CTO PCI对死亡率的影响恐难通过大样本试验验证——注册研究数据可能始终是最佳证据来源。临床决策除参考上述证据外,还应考量因症状患者随机化困难导致低风险患者偏倚的效力不足RCT数据。

图2 决策流程需严格评估风险获益比

03

手术规划的核心要素

术前规划的核心问题在于如何以最安全高效的方式成功完成手术。规划包含多重因素:如选择入路途径与设备(导引导管、微导管、导丝、血管内成像设备、病变预处理器械、血流动力学支持设备)以及制定手术策略。规划需基于患者临床特征和血管造影结果(包括侵入性冠状动脉造影及日益广泛应用的冠状动脉CT血管成像(CCTA)。

术前规划基于以下血管造影结果:

双侧造影:明确侧支循环和血管解剖。

血管造影分析:重点评估近端纤维帽形态、闭塞段特征、远端血管质量及侧支通路。

CCTA应用:可精确评估钙化分布(如"满月征"提示全层钙化)、血管走行及斑块成分,其预测价值优于传统血管造影评分(如J-CTO评分)。

人工智能辅助:基于血管造影与CT影像的AI模型可预测前向导丝通过时间与技术成功率。

CCTA可专门用于CTO PCI术前规划的评估,其优势包括:

- 解决近端纤维帽模糊问题。

- 精准测量闭塞长度及斑块成分。

- 识别心肌桥并指导支架置入策略。

- 通过三维融合技术实时引导导丝路径。

- 多项RCT(如CTS-C-CTOPCI试验)证实CCTA可显著提升复杂CTO的开通成功率。

在每例CTO PCI中持续监测患者对预防和早期诊断并发症(尤其是穿孔)至关重要。需频繁监测活化凝血时间(通常每30分钟一次),前向操作需保持ACT>300秒,逆向操作需ACT>350秒。低血压时必须即刻进行心脏超声检查以评估血流动力学相关参数。对于充血性心力衰竭或左室射血分数降低的患者,应采用右心导管监测楔压和肺动脉压力有助于评估患者对手术的耐受性并确定是否需要血流动力学支持。最后,采用团队协作方式,让所有导管室工作人员共同评估患者的舒适度及手术耐受性,是避免并发症的关键。

04

攻克CTO

➤ 前向技术

导丝升级:软质锥形头端聚合物护套导丝逐步升级至硬导丝或降阶使用更软导丝。

前向内膜下寻径:通常采用聚合物护套导引导丝,Gladius Mongo等导丝专为"knuckling"推进设计。其他常用knuckling操作的护套导丝包括可形成紧密环折的Fielder XT及硬度较高、形成较大环折的Pilot 200。推进环折导丝通常安全,除非导丝进入边支或重入后穿出远端小分支,因此需多角度透视确认走行后再推进微导管。

传统上Stingray球囊用于前向重入操作,但其应用逐渐减少,原因包括成本高昂、获取有限、学习曲线高、成功率中等及输送困难。ReCross(荷兰IMDS)是当前市场唯一具有双轴快速交换腔的微导管,可用于重入真腔,其闲置腔道可抽吸血肿以减压斑块外间隙,可能促进重入真腔。

前向内膜穿刺重入技术通过在近端纤维帽处球囊扩张,同时推进聚合物护套导丝进入远端真腔。内膜下前向穿刺重入(SAFEER)技术先以造影剂制造夹层,再经多次顺向球囊扩张创建穿刺口以推进护套导丝。新型影像引导重入导管正在研发中但尚未上市。即将面世的Triumph导管(美国Teleflex)是专用于ADR的导管,具有6个导丝出口且可抽吸血肿缩小斑块外间隙。

新型技术:头端检测-正向内膜下重回真腔(TD-ADR)技术是技术要求较高的新兴策略,使用IVUS引导高穿透性导丝(如Conquest Pro 12)重入真腔。斑块内造影剂注射-水动力造影剂再通技术(HDR)另一创新前向开通技术,结合造影剂微注射与护套导丝实现CTO前向开通。

➤ 逆向技术

逆向途径始终是处理复杂CTO的理想解决方案,尤其当前向通过失败时更为重要。使用高端导丝如Suoh 03(适用于心外膜侧支)及Sion、Sion black,配合Turnpike LP、Corsair Pro XS和Caravel等微导管,可成功通过复杂侧支循环。心外膜侧支应用风险较高且呈减少趋势,而采用STAR(内膜下寻径再入)技术或内膜下斑块修饰的投资策略正逐渐增多。

反向控制性前向-逆向内膜下寻径技术(Reverse CART):可结合前向延长导管及血管内超声(IVUS)辅助实施。连接前向与逆向空间有时颇具挑战,需IVUS引导前向球囊定径、穿透导丝定向穿刺前向球囊等创新技术,包括冠状动脉内抓捕逆向导丝。

体外化策略:330 cm长导丝体外化为主流(约90%),近年来更倾向于采用替代体外化的策略(尤其通过心外膜侧支逆向开通后),Tip-in和Rendezvous技术可减少侧支损伤风险。

自体CTO再通后是否封闭通畅的搭桥血管仍存争议。最新研究显示,术后1年通畅大隐静脉桥(SVG)组的CTO失败率高于闭塞SVG组。SVG封闭决策通常取决于原位CTO再通后来自SVG的残余竞争血流程度。

➤ 特殊亚组的挑战

CABG术后患者:钙化严重,但可通过桥血管建立逆向通路。

主动脉-开口部CTO:需采用逆向技术或电灼辅助再入技术。

分叉病变CTO:IVUS和双腔微导管、逆向策略及STAR(补救性措施)有助于保护分支。

重度钙化CTO:近半数CTO存在中重度钙化,需更频繁采用逆向策略及联合斑块修饰技术(如冲击波球囊)。

➤ 修饰手术

某些CTO需分阶段手术,如首次尝试失败时对CTO的修饰处理可能带来裨益。根据CTO-ARC定义,CTO修饰术(有时亦称意向性球囊扩张[直径≥2.0 mm]的"投资性手术")涵盖病变全长,包括近端纤维帽、远端纤维帽及闭塞段主体。未实现远端真腔再进入的CTO修饰称为内膜下斑块修饰术;而导丝成功进入远端真腔后的CTO修饰则称为单纯球囊成形(不置入支架)的改良STAR技术,2-3个月后需复查造影并择期行介入治疗。该技术目前是美国最常用的前向斑块外通过技术。IVUS可辅助STAR操作。若通过STAR技术通过病变且关键分支得以保留、预期支架长度可接受时,偶会实施直接支架置入术。

STAR试验(注册号:NCT05089864)正在评估最佳二次造影时机(2个月vs 4个月)。INVEST-CTO研究(注册号:NCT04774913)是一项前瞻性、单臂、国际多中心试验,旨在评估解剖高危CTO行分阶段修饰手术(8-12周后完成PCI)的有效性与安全性。

➤ 血管内成像

血管内成像对于复杂PCI(包括CTO PCI)至关重要。IVUS因其可避免OCT所需的造影剂注射且能延展夹层平面而被优先使用。支架置入后可使用IVUS或OCT进行优化。已有充分证据表明IVUS对CTO PCI的获益:最近的RENOVATE-COMPLEX-PCI试验证实,血管内成像相较于单纯造影指导的优越性在CTO PCI患者中比全体患者更为显著。成像技术主要应用于CTO通过(例如解决近端纤维帽模糊)、病灶预处理、支架优化及确认最终效果达标。

➤ 病变预处理

病变预处理对于实现充分的支架扩张至关重要。由于易用性和安全性优势,血管内冲击波碎石术(IVL)近期在大型注册研究中已超越冠状动脉旋磨术,成为CTO PCI中钙化修饰最常用的技术。该技术还可促进进入斑块外腔隙的操作,不过在斑块外腔隙操作可能增加风险。然而旋磨术仍是核心手段,尤其当器械输送至病变困难时——针对球囊无法通过和球囊无法扩张的病变已制定专门的处理流程。此外需避免在CTO PCI后心肌桥段置入支架,因其后续不良事件风险极高。药物涂层球囊能否减少CTO PCI中广泛置入支架的需求尚在研究中。

➤ 手术效率

PROGRESS-CTO注册研究中的平均CTO手术时长约为2小时,其中大部分时间用于支架置入和支架优化。随着时间的推移,CTO PCI的效率显著提高,这很可能归因于混合手术路径、全球标准路径及其他CTO通过策略的广泛采用、设备与技术的进步,以及术者间深入的培训与交流。结合基于人工智能的工具有望进一步提升CTO PCI效率。当日出院策略在CTO PCI中的应用日益增多,荷兰一项大型单中心注册数据显示,62%的病例可实现当日安全出院且并发症未增加。

➤ 并发症管理

冠脉穿孔:冠脉穿孔发生率为8.9%。处理:球囊封堵(1:1尺寸)、覆膜支架(大血管)、弹簧圈或脂肪栓塞(远端或分支血管)。

供体血管损伤或栓塞:为CTO PCI的致命性并发症,可引发严重缺血及快速血流动力学恶化。所有供体血管均应预置专用安全导丝,以便迅速处理血管损伤。此外,"主动脉内导丝定位保护开口技术"(将另一根导丝置于主动脉窦内)适用于多种场景,尤其在体外化后应用可避免供体指引导管深插。

器械丢失/嵌顿:导丝嵌顿时可采用旋磨切断后覆膜支架贴壁处理,断裂导丝碎片可尝试聚合物涂层导丝快速扭转成襻取回(扭结导丝技术),但支架覆盖通常更为便捷。

05

小结

CTO PCI是一个充满活力的领域,其发展变革了PCI技术,使治疗日益复杂的病变成为可能。通过协作研发新型器械技术、培养新一代CTO及复杂PCI术者,该领域仍有持续进步空间。

内容来源:Brilakis ES,Sandoval Y,Azzalini L,Leibundgut G, Garbo R,Hall AB, Davies RE,Mashayekhi K,Yamane M, Avran A,Khatri JJ,Alaswad K,Jaffer FA, Rinfret S. Chronic Total Occlusion Percutaneous Coronary Intervention: Present and Future.Circ Cardiovasc Interv. 2025 Jun;18(6):e014801. (复旦附属静安区中心医院心内科编译)

- End -

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动