传导系统起搏时代的心房颤动治疗:房室结消融

对于药物和导管消融效果不佳的持续性房颤患者,“起搏+消融”(Pace and Ablate)策略曾是重要的治疗手段。然而,传统右心室起搏(RVP)导致的心肌病风险限制了其广泛应用。随着传导系统起搏(CSP)技术的成熟,房室结消融(AVNA)策略正迎来复兴。这篇发表于《欧洲心脏杂志》的权威综述,深入探讨了CSP如何克服历史瓶颈,重塑AVNA在房颤管理中的地位。

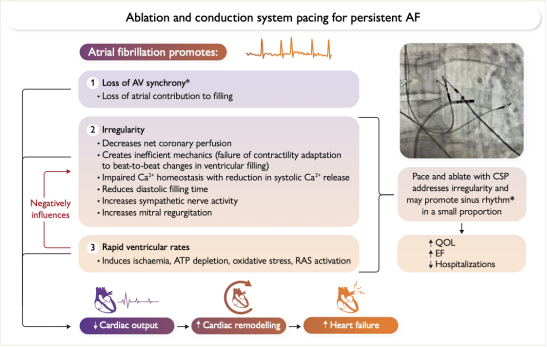

房颤的“三重”血流动力学危害是治疗基础:

1、失去房室同步:丧失心房收缩对心室充盈的贡献。

2、心室律绝对不齐(Irregularity): 这是独立于心率快慢的主要危害因子!它会导致:(1)净冠状动脉灌注减少;(2)心肌收缩效率降低(心肌收缩不能根据心室充盈情况而变化);(3)心肌细胞钙离子(Ca²⁺)稳态受损,收缩期Ca²⁺释放减少;(4)舒张期充盈时间缩短;(5)交感神经活性增加;(6)二尖瓣反流增加。

3、过快的心室率:导致心肌缺血、ATP耗竭、氧化应激、RAS系统激活。

“起搏+消融”策略的核心价值:消除“不齐”

1、通过AVNA彻底阻断房颤时快速紊乱的心房电活动下传。

2、植入起搏器(PM)接管心室起搏,提供规律的心室节律。

3、关键革新:CSP(希氏束起搏/HBP或左束支区域起搏/LBBAP)替代了传统的RVP,最大程度模拟生理性心室激动,避免了RVP导致的心室不同步和起搏诱导性心肌病(PICM)。

CSP为AVNA注入新活力:

1、克服历史瓶颈:CSP解决了RVP后心室不同步这一主要顾虑,使AVNA重新成为安全有效的选择。

2、更优的血流动力学:CSP维持了心室电机械同步性,能更有效地逆转房颤导致的血流动力学恶化和心肌重构。

3、潜在额外获益:有观察性研究发现,部分患者在接受CSP+AVNA后,心房压力和容量下降,甚至可能促进窦性心律的自发恢复(比例虽小,机制值得探索)。

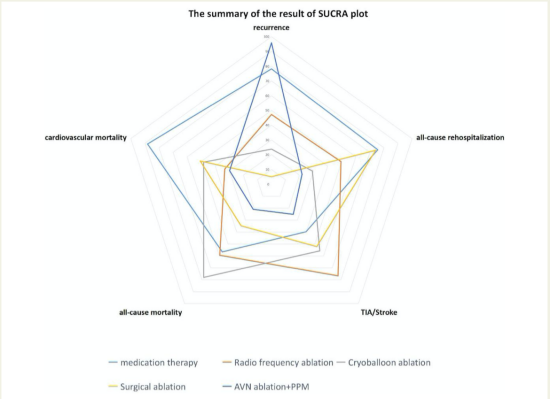

4、循证支持:网络荟萃分析表明,在降低心血管/全因死亡率、再住院率和卒中风险方面,“起搏+消融”策略优于其他房颤治疗(包括导管消融策略)。虽然导管消融在减少房颤复发上最佳,但“起搏+消融”在硬终点上表现更优。

不同起搏方式在AVNA中的比较:

1、传统右室起搏(RVP):导致心室不同步,PICM风险高(尤其EF偏低或长期依赖起搏者),不再推荐作为AVNA后的首选起搏方式。

2、双心室起搏(BIVP/CRT):在合并心衰(HFrEF)和宽QRS(>120ms)的患者中仍是标准选择,能有效纠正不同步。但对于基线QRS不宽的患者,BIVP会人为延长QRS,引入一定程度的不同步,获益有限甚至可能有害。指南推荐级别取决于EF(I类用于EF降低者)。

3、传导系统起搏(CSP)-希氏束起搏(HBP)&左束支区域起搏(LBBAP):(1)HBP:能实现真正的生理性双心室同步激动(窄QRS)。技术挑战大(阈值升高、感知问题常见),常需备用右室电极,操作者经验要求高。(2)LBBAP:近年来发展迅速。通过穿间隔起搏左束支区域,实现接近生理的左室激动。植入相对HBP更易成功,参数(阈值、感知)更稳定,并发症(尤其导线相关)更少,长期可靠性可能更优。已成为AVNA患者CSP策略的优选方案。(3)核心优势:两者均能显著改善EF、NYHA心功能分级、生活质量,减少心衰住院,效果优于RVP,在窄QRS患者中优于或等同于BIVP(如ALTERNATIVE-AF试验显示HBP在EF改善上略优于BIVP)。

哪些患者可能从中获益?

1、持续性/长程持续性房颤患者。

2、经药物和/或多次导管消融治疗失败或复发者。

3、症状严重,生活质量受显著影响。

4、合并心衰(HFrEF或HFpEF),特别是导管消融风险高或预期成功率低的患者(如高龄、左房显著扩大、长期房颤、合并症多)。RAFT-AF试验提示在特定心衰人群中,消融并未显著优于药物室率控制,此时“起搏+消融”是重要选项。

5、无法耐受抗心律失常药物或其无效。

6、特别提示:对于基线QRS不宽的心衰患者,CSP相比BIVP可能更具优势。

风险与注意事项:

1、总体并发症率低(历史注册数据显示约0.8-1.8%,随着技术进步可能更低)。

2、并发症包括起搏器/ICD植入相关(囊袋血肿、感染、气胸、穿孔、导线脱位、三尖瓣反流)和AVNA相关(血管并发症、传导复发)。

3、心室颤动/猝死(SCD):罕见但需警惕,尤其在术后早期(48小时内风险相对较高)。机制可能与消融后心率骤降导致复极离散度增加(QT延长)有关。预防关键:术后1-3个月程控基础起搏频率至90 bpm左右。

4、患者将终身依赖起搏器。

展望与未来方向:

1、精准患者筛选:需要建立更客观的标准来识别适合早期接受“起搏+消融”策略的患者,而非仅作为消融失败的“最后选择”。

2、优化时机:何时是干预的最佳窗口期?

3、长期随访结局数据:需要更多关于CSP+AVNA对卒中、心衰住院和生存率长期影响的RCT数据(如正在进行的PACE-FIB, ABACUS试验)。

4、技术持续发展:更优化的起搏导线设计(如可用于LBBAP的除颤导线)、工具改进和术者培训普及将进一步提高CSP的安全性和可及性。

结论:

在传导系统起搏(CSP)技术的强力支撑下,房室结消融(AVNA)策略已摆脱传统右室起搏导致心肌病的桎梏,实现了“华丽转身”。对于药物和导管消融疗效不佳的持续性房颤患者,特别是合并心衰或存在消融禁忌/高风险者,“CSP + AVNA”策略能有效消除心室律不齐,显著改善症状、心功能和生活质量,并显示出在硬终点上的潜在优势。其中,左束支区域起搏(LBBAP)因其良好的有效性和安全性,成为当前AVNA患者首选的CSP方式。随着证据积累和技术进步,这一策略有望在房颤综合管理中扮演更重要的角色。

参考文献:

Joza J, Burri H, Andrade JG, et al. Atrioventricular node ablation for atrial fibrillation in the era of conduction system pacing. Eur Heart J. 2024;45(46):4887-4901. doi:10.1093/eurheartj/ehae656

来源:北京大学人民医院心血管内科

- End -

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动