TAVR名师堂丨心脏瓣膜病介入中心规范化系列培训——手术实操观摩(复旦大学附属中山医院站)成功举办!

随着医疗技术的不断进步,瓣膜介入治疗已成为心脏瓣膜病治疗的重要手段。近年来,随着经导管主动脉瓣置换术(TAVR)在我国临床应用的快速普及,显著推动了结构性心脏病诊疗体系的革新发展。2025年6月20日,“心脏瓣膜病介入中心规范化系列培训——手术实操观摩(复旦大学附属中山医院站)”成功举办。本次培训汇聚国内瓣膜介入领域顶尖专家,通过理论授课、手术直播与多学科研讨相结合的模式,为介入医师搭建了高水平技术交流平台,为与会学者呈现了一场内容详实、具有临床实践价值的视听盛宴。

开场致辞

以知促行,术艺精研

复旦大学附属中山医院周达新教授开场致辞表示,近年来,随着结构性心脏病介入治疗技术在我国的持续推进,TAVR已在临床实践中广泛应用。从最初治疗外科高危手术禁忌患者,到如今惠及中低危群体,TAVR的发展不仅见证了技术的跃迁,也映射出我国心血管介入治疗能力的不断跃升。在人口老龄化背景下,TAVR适应证日益扩展,对术者提出了更高要求——既要“能为”,更要“善为”。器械革新不断赋能,保障手术安全与疗效,而术者的思维高度与技术深度,则决定了治疗质量的上限。本次培训班通过手术演示与典型病例研讨,旨在帮助同道深化对瓣膜结构与TAVR技术的精准理解,在“技”之基础上,探寻“术”与“道”的融合。我们期望通过交流互鉴,引领更多临床医生从技术操作走向精准施治,从“入门”迈向“卓越”,不断推动TAVR技术的规范化与普及化,最终造福广大患者。

学术讲座

3D双轴可调弯TAVR系统在挑战性AS病变中的实践

复旦大学附属中山医院周达新教授分享了3D双轴调弯的TAVR系统在AS病变中的应用经验。常规TAVR手术,器械的安全性及有效性已经过大量循证数据验证,但面对锐角弓、小弓距、横位心等复杂解剖结构时,输送器过弓和跨瓣两个环节仍面临显著挑战。为此,中国创新研发的3D可调弯TAVR系统提供了有效的解决方案:作为高柔顺性的自展瓣TAVR系统,兼具调弯和调轴双重功能;双轴调弯带来同轴性的提升,可以实现瓣膜更加稳定和精准的释放,提高手术成功率及对合缘交接对齐成功率,最终实现瓣膜释放更同轴、更稳定、更精准。且易于冠脉再介入,助力患者的全生命周期管理。

全体讨论

Learn from Masters:横位心、高低瓣的解决方法,可调弯功能的应用场景

专家们深入探讨了可调弯系统在复杂病例中的应用,例如通过导丝支撑技术和无冠窦支点发有效降低瓣膜下移风险。针对横位心,可调弯系统可采用分段调弯策略,分别通过主动脉弓和完成跨瓣;对于极度横位心病例,可联合SNARE技术提升系统稳定性。此外,专家们在讨论中亦强调,器械在TAVR手术中的作用至关重要。正如“工欲善其事,必先利其器”,器械性能直接关系到手术的顺利实施与术后效果的保障。可调弯输送系统在处理过度主动脉弓、横位心、锐角弓等复杂路径时,显示出良好的灵活性与适应性,不仅优化了输送轨迹,也有助于减少瓣膜释放偏差和术后反流等并发症的发生。

Case 1

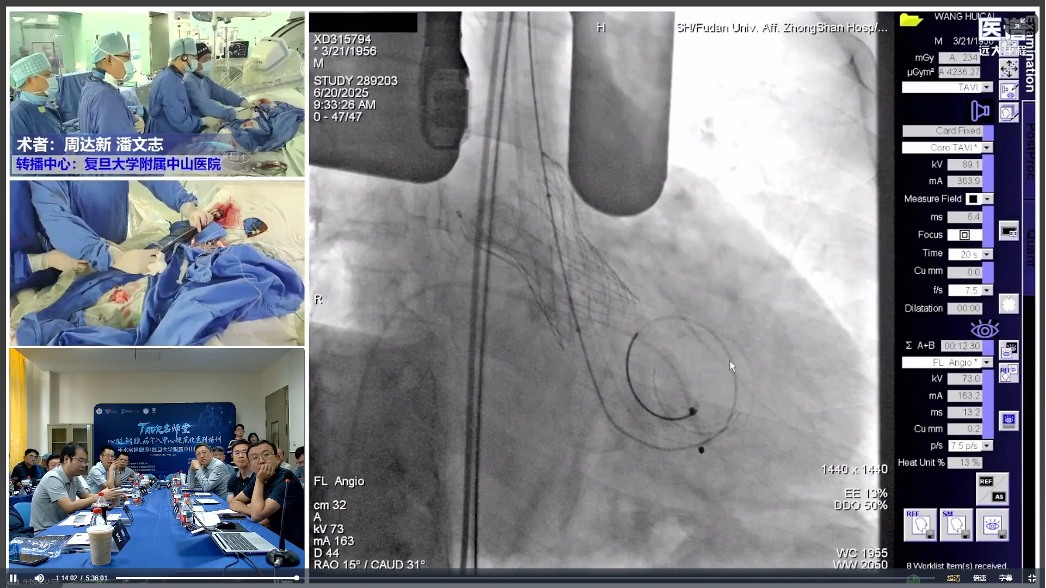

利用可调弯系统完成TAVR手术一例

患者男性,69岁,诊断为主动脉瓣增厚钙化,伴重度狭窄及轻中度反流(峰值压差82 mmHg),升主动脉增宽(39mm),LVEF 67%,主动脉平均直径26.2mm,瓣环周长82.3mm,STJ31.4mm,最大钙化积分982mm3,无窦钙化较重,拟选用AV26型号瓣膜。本例术中挑战主要在于患者左心室壁肌增厚且钙化分布不均,跨瓣及释放操作需格外谨慎。术中左前斜位过弓,顺利跨瓣。于快速起搏状态下造影同时释放瓣膜至工作位,确认瓣膜位置理想,缓慢脱钩完成释放,释放后因钙化团块存在轻微瓣周漏,随后23mm球囊后扩,术后造影显示瓣膜位置和形态良好,压差几乎为零,手术效果满意。

缓慢释放瓣膜

术后显示轻微瓣周漏

学术讲座

TAVR若干自创新技术

复旦大学附属中山医院潘文志教授围绕TAVR中的若干自创新技术进行了详细阐述。首先介绍的“逐步脱钩法”,通过缓慢释放,有效缓解系统张力,提升释放稳定性,降低瓣膜跳跃及位移风险。该法可在完全脱钩前模拟瓣膜释放形态,有助于术中评估,适用于各类型瓣膜系统。“NCPI-Plus”技术则依托无冠窦环上定位,依靠瓣环瓣叶外凹形成支点力,不容易发生瓣膜上移。支架OVERSIZE率小,对瓣叶的压迫力小。“三明治法”强调首个瓣膜释放高度不宜过低,以避免冠脉遮挡,释放过程中需持续保持向上支撑,确保瓣膜顺利展开与固定。上述技术在复杂解剖条件下具备良好适应性,提升了TAVR手术的精准性与安全性。

全体讨论

Learn from Masters:首次TAVR应该如何评估冠脉阻挡风险与冠脉再介入挑战,首瓣哪些参数可保证TAVR-in-TAVR可行性

TAVR术中冠脉阻塞的预判和评估,非常考验一个术者的经验,使用可回收系统测试,采用冠脉切线位造影及术中经食道超声评估,可提供更精准的评估结果。关于TAVR-in-TAVR的可行性评估,专家们指出,首瓣设计参数至关重要。实现对合缘对齐有助于保留良好的冠脉通路,优化术后血流动力学。收腰型支架设计与大网孔结构的结合,在提升瓣膜支撑稳定性的同时,也为未来的冠脉再介入及TAVR-in-TAVR操作提供了双重保障。

学术讲座

TAVR围术期冠脉风险的TEE精准评估

复旦大学附属中山医院李伟教授围绕“TAVR围术期冠脉风险的TEE精准评估”作精彩报告。李教授强调,TAVR的发展与普及使得瓣膜介入受到了前所未有的关注,但是瓣膜持久性、冠脉阻塞风险、主动脉瓣反流仍然是我们所面临的难题。针对TAVR相关冠脉阻塞,目前对策还是采用烟囱支架,Baslica等一些技术方法。TAVR术中采用TEE冠脉评估“三步法”可以准确判冠脉阻塞风险,及时预警,有效规避冠脉阻塞并发症。

全体讨论

Learn from Masters:超声评估围术期冠脉风险中的评估应用

专家们指出,术中超声可实时评估瓣膜植入深度,对冠脉开口的空间关系进行动态观察,从而为术者提供精准的解剖信息,有助于预判瓣膜释放过程中可能导致的冠脉阻塞风险,并进一步判断瓣叶是否卷曲、运动受限等情况,必要时联合功能性评估(如FFR)进一步明确血流受限程度。对瓣膜叶片活动度、腔内血栓信号及主动脉流速的观察,有助于在术中即发现潜在并发症,指导及时干预。

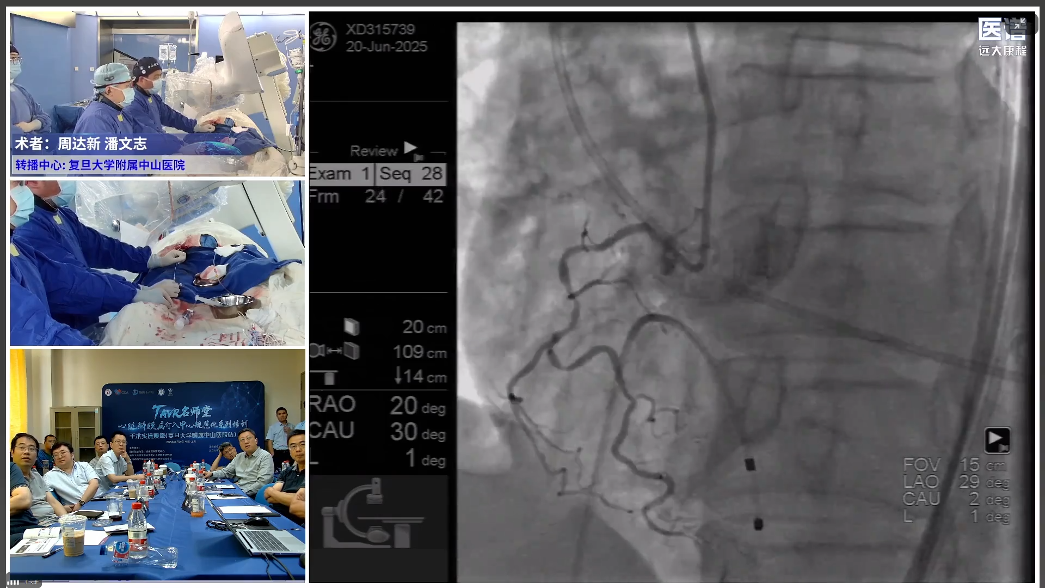

Case 2

重度AS伴严重钙化TAVR一例

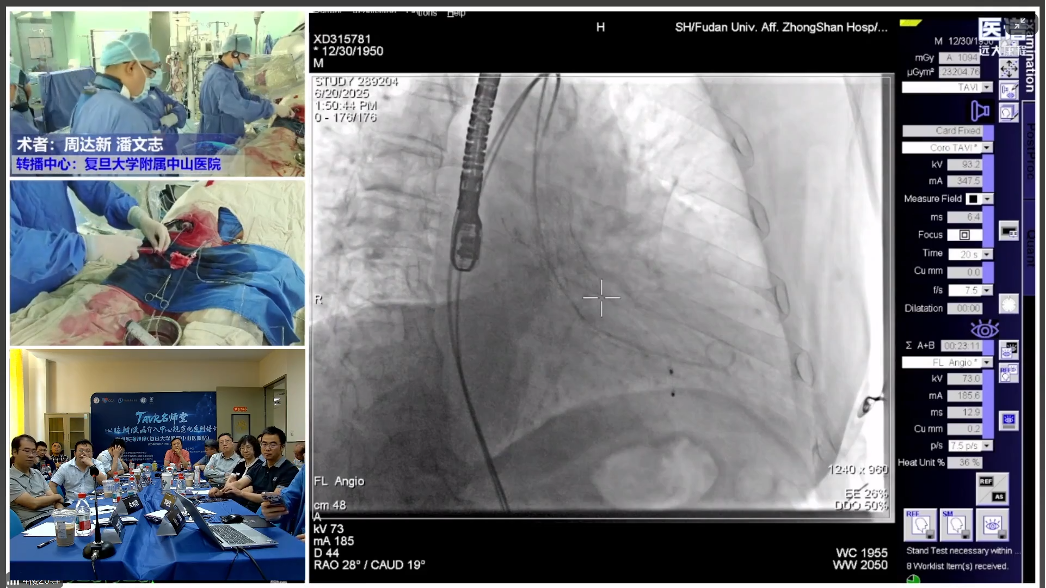

患者男性,74岁,诊断为Type 1型二叶式主动脉瓣,伴重度狭窄(峰值压差69 mmHg),合并轻度二尖瓣反流及轻度肺动脉高压。超声心动图提示左心房、左心室扩大,LVEF 43%,左室多壁段收缩运动异常。瓣环周长80.7mm,平均直径25.7mm,钙化严重,最大钙化积分1161mm3,HU850mm3,术前评估显示心尖变薄,应尽量避免频繁顶导丝操作,以防心脏穿孔或破裂。患者入路情况不太理想,RF可用直径4.8mm以上,LF可用直径5.1mm,髂动脉存在夹层病变,操作时应谨慎避免导丝进入假腔。患者既往有两次脑梗死病史,术中需特别关注血流动力学变化,避免低灌注状态。手术过程中,首先进行球囊预扩,输送系统顺利跨瓣后,起搏140 bpm,将瓣膜释放至工作位,调整瓣膜至理想位置,缓慢脱钩完全释放瓣膜。瓣膜释放后造影显示少量瓣周漏,跨瓣压差几近为零,手术效果满意。

瓣膜释放至工作位

少量瓣周漏,压差几乎为零

学术讲座

NCPI操作要点及注意事项

复旦大学附属中山医院潘文志教授指出,NCPI的核心锚定原理在于建立稳定的力学三角,具体而言,无冠窦底部瓣膜支架由于不同轴及内收效应,使得无冠窦底部为瓣膜支架提供了一股向上支点力防止瓣膜下移,而左右冠窦处瓣膜支架伸入到流出道,被流出道卡住而瓣膜支架不会上滑,从而形成稳定的力学三角。而NCPI判别标准主要依据PASS原则。其中P代表Position,无冠窦的深度在-2mm与2mm之间,小弯侧瓣膜的深度不超过12mm;A代表Axis同轴性,瓣膜在要充分释放张力,输送系统无牵拉力,瓣膜的同轴性与完全释放后相同;S代表Shape形态,无冠窦瓣膜支架的下端微内收;第二个S代表Sizing压缩比,从瓣膜形态可以观察压缩情况,也可以从数据测量精确评估压缩比,压缩比在15%-30%为合适。

全体讨论

瓣膜释放技巧

在瓣膜压缩过程中,建议将压缩比例控制在约20%左右,以确保释放过程的稳定性与瓣膜展开的对称性。对于瓣环周长小于78 mm的病例,可考虑选择较大规格的瓣膜,以增强支撑力并优化贴合效果。在缓慢脱钩过程中,即使仅剩轻微牵引力,仍可在导丝控制良好的前提下适当牵拉瓣膜,以辅助最终定位。但须密切关注导丝张力与系统稳定性,避免瓣膜位置移位或系统失控。

Case 3

AR伴严重钙化TAVR一例

患者为74岁男性,三叶式主动脉瓣(Type 1 右-无融合型),伴极重度钙化,瓣环周长为90mm,呈典型“火山口”结构。术中操作难点主要在于钙化分布广泛,瓣膜贴合困难。患者心室壁较厚但心尖薄,术中需注意。术中在造影定位确认后,于起搏状态下缓慢释放瓣膜至工作位,但因钙化斑块显著,瓣膜初始贴合不良,位置欠理想,术者多次调整释放深度以优化定位。最终瓣膜顺利释放,位置满意,球囊后扩显著改善瓣膜贴合,主动脉瓣反流明显减少,手术效果良好。

系统过弓

瓣膜释放后造影

学术讲座

TAVR围手术期管理

复旦大学附属中山医院张源教授围绕TAVR术后常见并发症展开系统讲解,重点包括传导阻滞的机制与处理策略、永久起搏器的植入指征,以及冠脉阻塞的发生机制、预防措施与应对方案。此外,张教授还就经导管瓣膜介入术中可能出现的血管并发症进行了深入分析,包括假性动脉瘤、主动脉夹层及循环崩溃等严重情况,并进一步探讨了术后消化道出血等全身性并发症的诊治路径。针对各类并发症,张教授结合临床经验,提出了具有可行性的预防与干预策略,为术者优化围术期管理提供了宝贵参考。

全体讨论

Learn from Masters:围术期患者安全性有效性管理要点,TAVR术术后用药:单抗or双抗

专家们围绕TAVR围术期安全性与有效性管理展开深入讨论,重点关注术后常见并发症及药物管理策略。专家们指出,术后穿刺点出血、血气胸等并发症虽较少见,但一旦发生,往往影响术后恢复,需在术中加强影像引导及术后密切监测穿刺部位。在术后抗栓治疗方面,当前研究倾向于在出血风险较高或高龄患者中优选单抗策略,以减少出血事件;而在血栓风险较高,如存在房颤、瓣膜严重钙化或植入后瓣周漏显著者,可考虑短期双抗。抗栓方案应综合评估患者基础疾病、术中情况及术后风险,实施个体化管理,以实现安全性与有效性的平衡。

Case Report 1

BAV狭窄伴反流TAVR一例

上海交通大学医学院附属胸科医院李艳杰教授分享了一例BAV狭窄伴反流患者行TAVR手术的病例。患者为61岁男性,术前心脏超声显示,主动脉瓣中度狭窄伴中重度反流;升主动脉及主动脉窦部增宽; LVEF 62%。术中第一次选择TAV31瓣膜,初始定位0位释放,瓣膜释放过程中下滑,回收瓣膜,之后更换TAV29,在负位释放至工作位,瓣膜锚定良好,位置处于0位,随后缓慢脱钩完全释放瓣膜,最终结果显示无压差,无反流,无明显瓣周漏。结合本病例而言,BAV狭窄伴反流患者,TAVR瓣膜选择需结合瓣上结构。高位、较小的OVERSIZE能够降低传导阻滞风险;对合缘对齐实现在患者全生命周期管理中非常重要,有利于后续患者进行冠脉介入、瓣中瓣等手术。

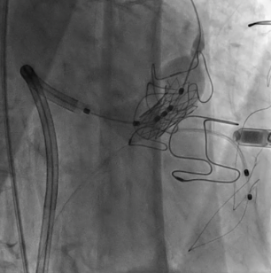

随后,李艳杰教授,分享了另外一例经股血管全轨道二尖瓣瓣中瓣置换病例,患者为75岁女性,术前经食道超声显示二尖瓣生物瓣膜衰败:瓣膜撕裂、脱垂,中重度反流,平均跨瓣压差9mmHg。患者存在巨大右房,系统过隔及跨瓣困难。反复调整位置穿刺成功后,使用8mm球囊预扩房间隔穿刺通道,但是由于患者心房处无支撑导致导管跨瓣困难,因此建立全轨通路,并再次利用16mm球囊充分扩张并测试房间隔通路情况。

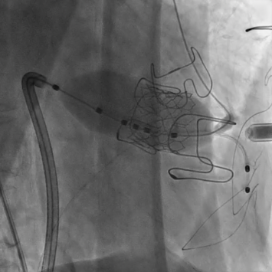

利用全轨道支撑力顺利将瓣膜送至工作位,由于起搏球囊速度偏快,瓣膜释放后发现位置不理想,但已无瓣膜再次调整时间,团队决定再次利用球囊进一步将瓣膜推向左室心尖部位,使其调整为理想轴向。

最终结果显示,瓣膜植入位置相对过深,但牢牢固定于外科二尖瓣生物瓣上。术后超声显示二尖瓣生物瓣膜瓣中瓣:轻度瓣周反流,平均跨瓣压差4mmHg。左室流出道平均压差9mmHg。

本病例充分展现了在右心房显著扩大的背景下,房室跨瓣路径解剖改变对输送系统通过的限制,提示在房室瓣介入过程中,心房重构对术中操作路径与定位策略具有重要影响。

瓣膜释放后轴向位置不理想

利用球囊调整瓣膜位置

术后显示轻度瓣周漏

Case Report 2

高位纤维融合中-重度钙化TAVR一例

上海交通大学医学院附属新华医院张力教授带来一例高位纤维融合中-重度钙化TAVR病例,患者特点为三叶三窦式主动脉瓣,瓣叶纤维增厚为主,高位疑似黏连,左冠存在阻塞风险,左室容积偏小。术中患者瓣叶高位黏连,跨瓣较为困难,通过对投照角度进行调整,跨瓣成功,考虑到患者左冠存在一定遮挡风险,预埋冠脉导丝及预扩球囊至前降支。球囊预扩时发生位移情况,经三次球扩发现左冠间断显影,预埋支架至前降支。输送器预装AV26号瓣膜过弓跨瓣。由于瓣架受压下滑,经三次回收调整,找到最佳锚定点后释放。最终造影双侧冠脉显示清晰,无冠脉阻塞,瓣膜形态位置良好,仅存轻度瓣周漏。

总结致辞

精益求精,追求卓越

会议最后由周达新教授作总结致辞。本次专题会内容充实、形式多样,直观生动的手术演示与严谨规范的实操训练有机融合,构建了理论与实践相结合的立体化学习平台,不仅拓展了与会者的学术视野,提升了临床思维与操作能力,也为我国心脏瓣膜病介入治疗的规范化、标准化发展注入了新动能。立足当下,展望未来。瓣膜介入治疗正处于快速发展阶段,多学科协同与持续创新势在必行。此次会议的圆满召开,将进一步实现学术与临床的双向提升,不断完善本土诊疗体系,推动我国瓣膜病治疗迈向更高水平。

-End-

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动