罕见病例|消失的支架:冠脉支架4年后竟移位至肺!

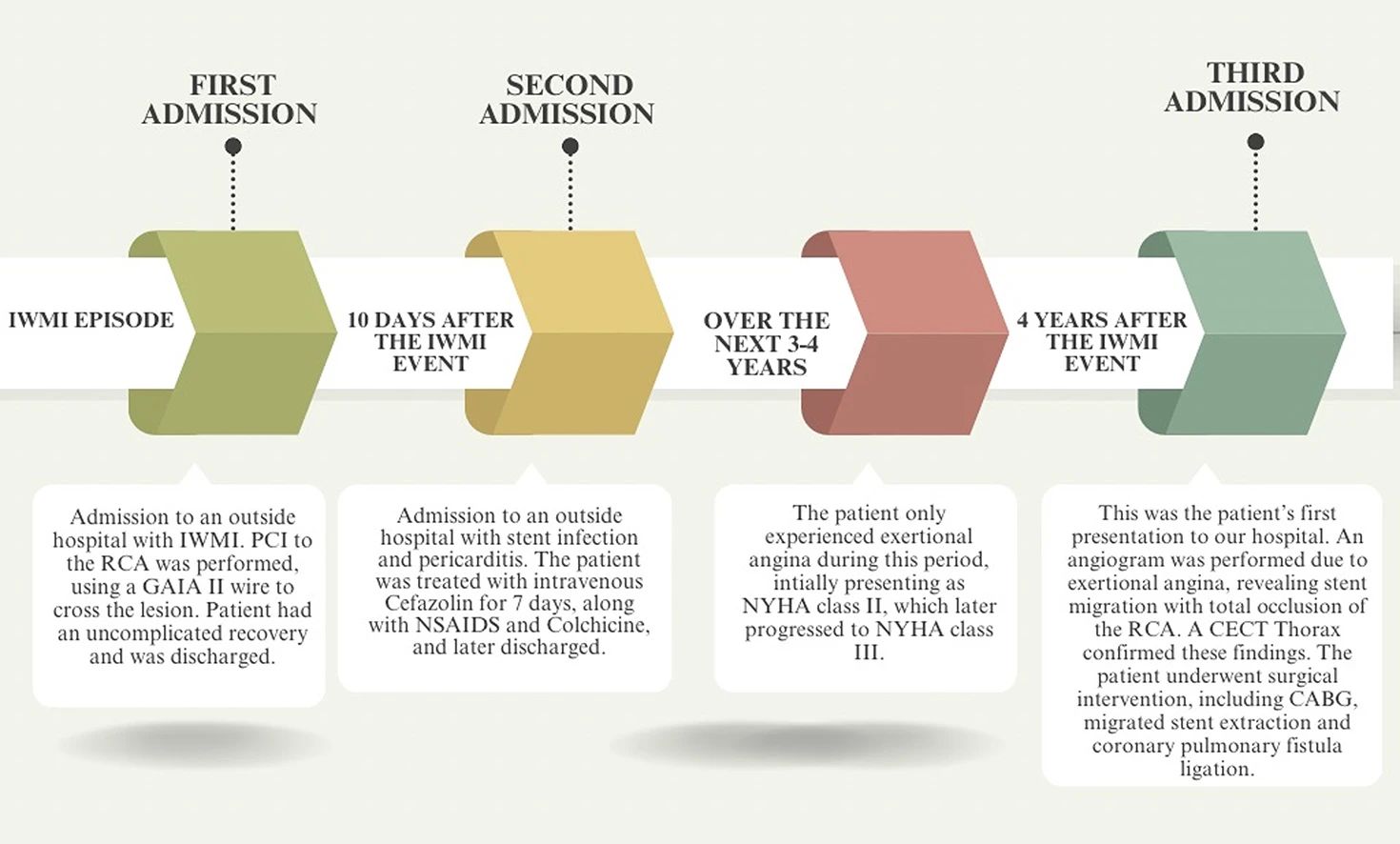

PCI支架脱落移位在临床中非常罕见,但可能带来致命后果。近期,JACC子刊Case Reports杂志发表的一例病例报道,为我们展示了一例PCI术后4年支架脱载移位至肺部的罕见病例。

病例简介

名68岁男性患者因劳力性心绞痛,NYHA心功能分级II级就诊,该症状已持续3至4年,近2个月加重至NYHA III级。体格检查未见明显异常。

既往病史

该患者曾于2019年11月因下壁心肌梗死(IWMI)在外院住院,冠状动脉造影显示RCA近段完全闭塞(视频1),遂对RCA直接PCI介入治疗。术中使用GAIA II导丝通过病变(视频2),并于RCA近段成功植入3.0 mm×24 mm药物洗脱支架,最终实现TIMI血流3级且无术后即刻并发症(视频3)。

视频1

血管造影显示右冠状动脉(RCA)完全闭塞,患者同时存在下壁心肌梗死。视频中还可见起源于右冠状动脉近端的冠状动脉-肺动脉瘘。

视频2

导丝通过闭塞段

视频3

右冠状动脉(RCA)直接经皮冠状动脉介入治疗(PCI)成功后,血管达到TIMI血流3级,且未见明显支架边缘夹层。

患者出院后一周再次因发热、气促及低血压外院就诊,确诊脓毒症。二次住院期间超声心动图显示中量心包积液伴右心室表面纤维素样渗出,提示心包炎,未发现冠状动脉瘤。血常规示白细胞计数17,500/μL,血培养检出甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌。经非甾体抗炎药、秋水仙碱及头孢唑林(1g/次,每日3次,疗程7天)静脉治疗后热退,出院时予头孢克肟口服4周,并继续双联抗血小板、他汀等心脏药物治疗,但未复查超声心动图及血培养。此后患者未再发热,近年间仅表现为劳力性心绞痛,直至本次就诊。末次心包炎住院距今已近4年。

入院检查

入院时心电图显示符合陈旧性下壁心肌梗死的改变,未见新发缺血性改变。这是患者自下壁心梗后的第三次住院,也是首次在我院就诊。

超声心动图显示下壁运动减弱。冠状动脉造影可见左前降支(LAD)存在90%钙化病变,且近段LAD发出多支瘘管连通肺动脉(视频4)。

视频4

血管造影显示多支左前降支(LAD)动脉-肺动脉瘘,同时左前降支近段存在90%钙化病变

右冠状动脉(RCA)近段可见多支肺动脉瘘,中段完全闭塞,桥侧支血管以顺行方式充盈远端血管,原植入支架在RCA内未见显影。值得注意的是,造影显示该支架位于心包轮廓之外(视频5)。RCA造影未发现冠状动脉瘤。胸部增强CT证实支架已移位至心外,位于右肺中叶(图1)。

视频5

右冠状动脉(RCA)中段完全闭塞并可见桥侧支血管,此前植入的支架显影于心影轮廓之外,疑似移位至肺实质内。建议行胸部增强CT以明确该发现。

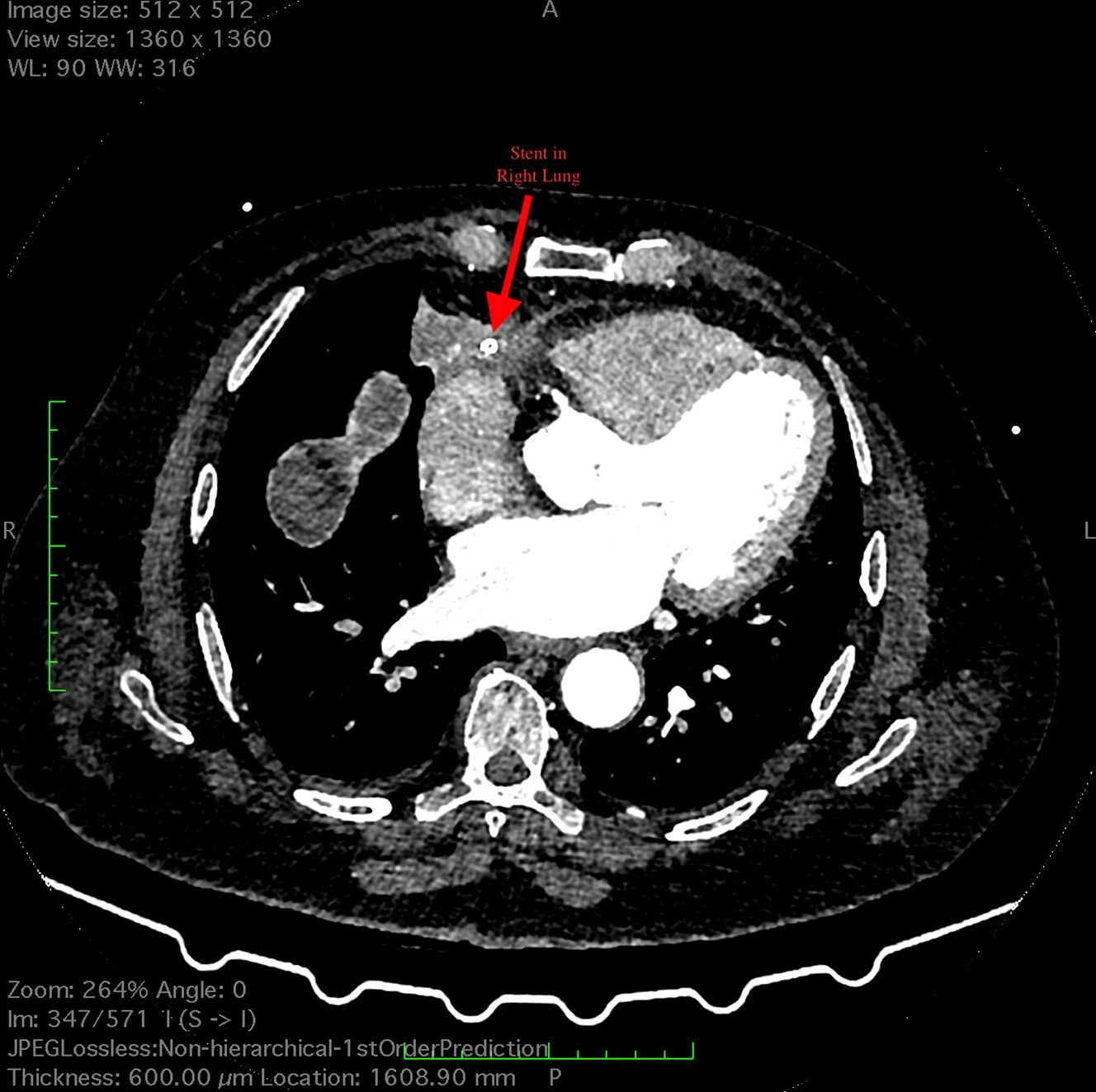

图1

患者胸部增强CT横断面图像显示:一枚冠状动脉支架(箭头所示)移位于右肺中叶腔外

手术治疗

患者接受了冠状动脉旁路移植术,同时结扎了冠状动脉-肺动脉瘘。术中还取出移位的支架及其嵌入的局部肺组织。该支架已穿透心包进入右肺中叶。术中未见冠状动脉瘤或RCA及心包内血肿。右侧心包致密粘连,右肺中叶与心包紧密黏连。使用吻合器切除部分肺组织并与支架一并取出(图2、3,视频6)。

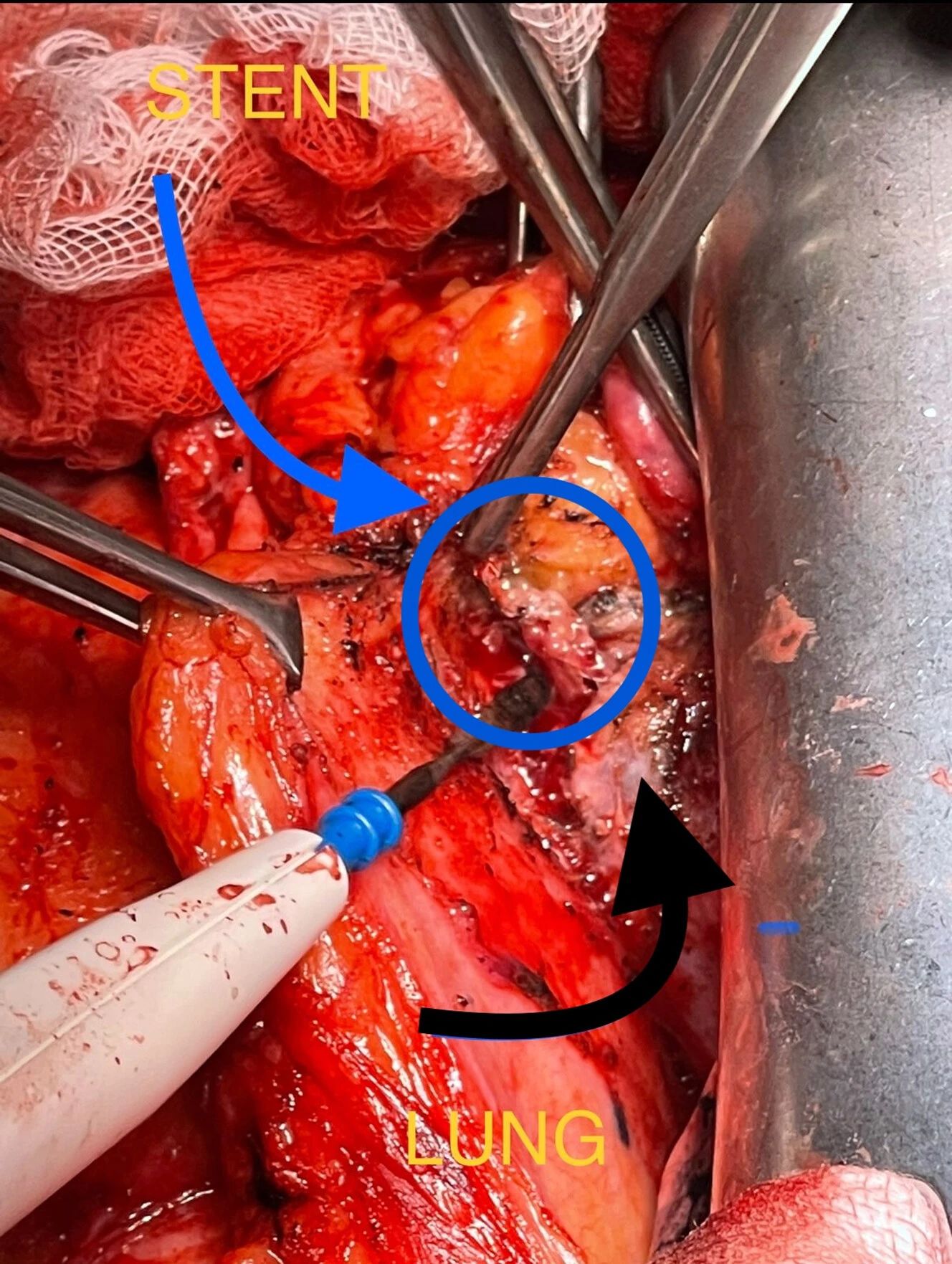

图2

开胸术后探查图像显示:移位的支架(蓝色箭头圆圈标记处)正被钳夹取出。该支架已嵌入右肺中叶实质内(黑色箭头所示)

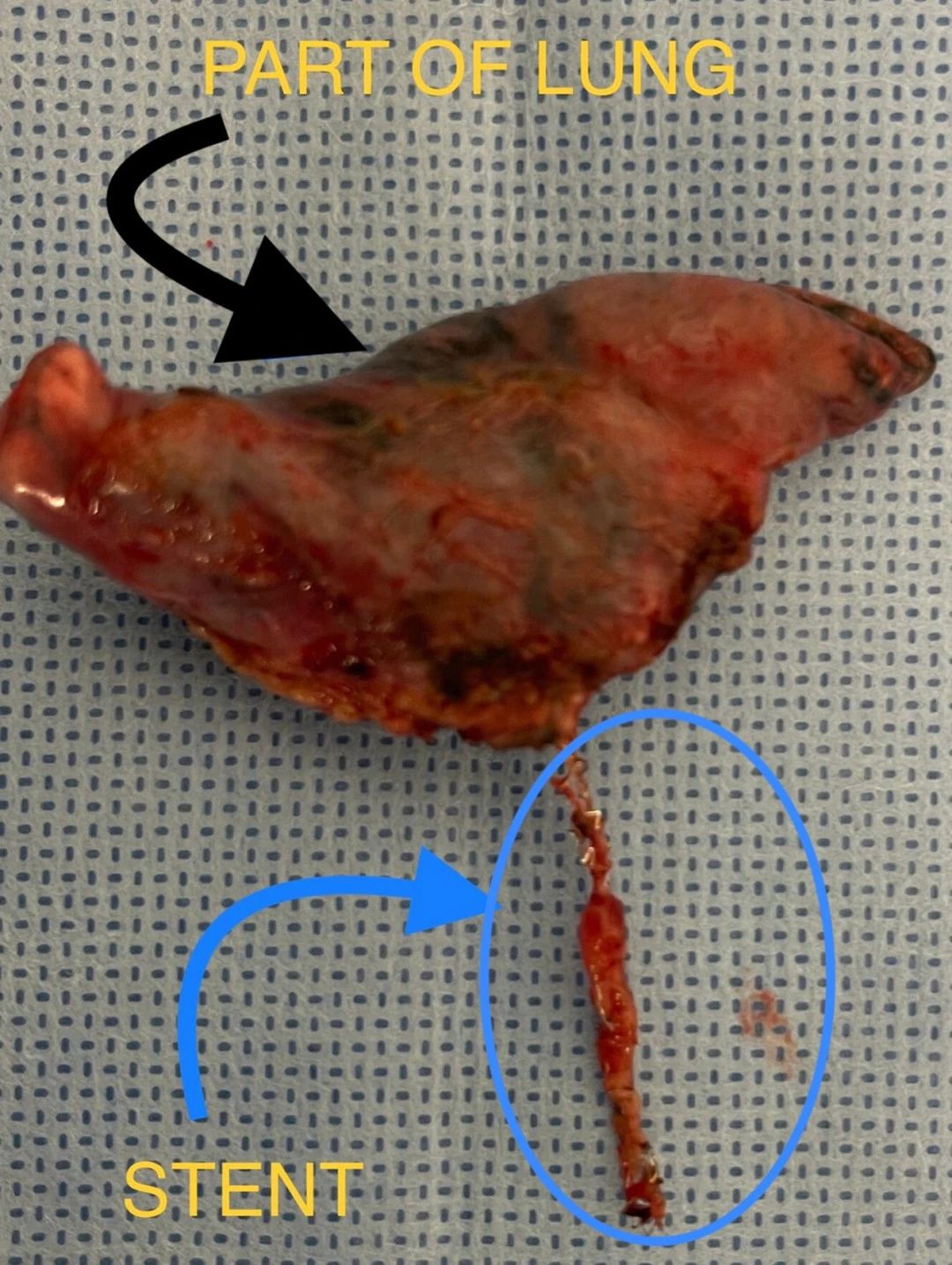

图3

移位的支架(蓝色箭头圆圈标记处)及其嵌入的局部肺组织(黑色箭头所示)已成功从患者体内取出

视频6

术中探查发现,移位的支架已嵌入右肺中叶实质内

讨论

该病例呈现了支架植入4年后偶然发现的罕见晚期支架移位现象。晚期支架移位的可能机制包括:导丝损伤、球囊或支架对动脉壁的机械损伤、感染等因素导致的冠状动脉瘤形成及破裂。支架术后冠状动脉瘤发生率仅为0.3%-6%。

本例患者在2019年接受右冠状动脉(RCA)直接PCI时,推测GAIA II导丝通过病变时可能发生内膜下夹层并重新进入真腔,导致支架部分植入于内膜下间隙并造成血管壁损伤。由于术中未使用腔内影像技术,可能因此遗漏了支架内膜下植入或边缘夹层的情况。

一周后患者因脓毒症再次入院,其感染源很可能源于初次PCI时的无菌操作失误。接诊医生未能识别支架感染这一脓毒症病因,仅给予1周静脉抗生素治疗且出院前未复查血培养。支架等异物感染若处理不当可引发化脓性心包炎、心律失常及播散性脓毒症等致命后果。虽然本例抗生素疗程不足,但可能恰好避免了最严重后果。然而支架感染很可能继发感染性动脉瘤,此类动脉瘤极易破裂。

我们认为本例中,严重支架感染与初次PCI时血管壁损伤共同导致冠状动脉破裂穿孔,促使支架穿出血管壁进入心包腔。但由于缺乏血管造影或腔内影像证实,也可能是支架相关严重感染性动脉瘤为主要致破裂因素。穿孔处可能被心包包裹后逐渐愈合。此后近4年间,患者虽出现心绞痛症状却未就医。在此期间,支架因心脏搏动和呼吸运动产生的持续摩擦逐渐侵蚀入肺实质。若患者定期随访,该病变或可更早确诊。

现代腔内影像技术已成为传统血管造影的重要补充,可预防此类并发症。

原文链接:https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jaccas.2025.103612

本文为医谱学术原创,转载请标注来源

-End-

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动