“双降解”植入!可降解封堵器同期治疗ASD合并膜部瘤VSD

在先天性心脏病介入治疗领域,复杂解剖结构的精准干预始终是临床实践中的重要挑战,尤其对于合并多发性缺损的病例,如何在确保疗效的同时实现一站式、更微创治疗,一直是学界探索的方向。近日,兰州大学第二医院胡浩教授团队迎难而上,成功完成西北地区首例“双降解”封堵器植入手术,一站式封堵房间隔缺损(ASD)合并高难度“U型”管状出口膜部瘤室间隔缺损(VSD),以“介入无植入,植入无残留”的革新性治疗策略实现解剖与功能的双重修复,为复合型先心病介入治疗提供了突破性范例。

作为区域心血管介入诊疗的标杆,胡浩教授团队此次手术的成功实施,不仅彰显了该院在先心病介入领域的技术领先地位,更以"双降解"介入技术体系填补了区域空白。通过“一站式”可降解介入方案,在治疗ASD合并VSD多发性缺损的同时,避免了金属植入物的终身留存,从根本上消除了传统封堵术的远期并发症隐患。这一创新术式不仅验证了“介入无植入,植入无残留”理念在复杂病例中的临床可行性,更构建了覆盖患者全生命周期的解决方案,为区域先心病诊疗体系升级提供了关键技术支撑。

患者信息

基础信息:男性,43岁。

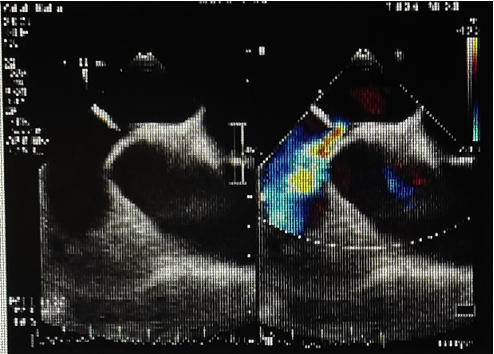

食道超声二维及M型检查:

各房室大小正常范围,主动脉及肺动脉内径正常范围,内壁光滑,室间隔及左、右室壁厚度正常、室壁运动协调一致,运动幅度正常,房间隔中部连续性中断,大小约6*2mm,下腔静脉入口处未探及欧式瓣和希阿里氏网,室间隔膜部呈瘤样向右室膨出,基底宽约8mm,高约8mm,顶端探及宽约2mm连续中断,三尖瓣形态结构正常,瓣膜开放好,闭合不良,余瓣膜形态结构及启闭运行正常,心包腔未见异常。

食道超声多普勒检查:

室水平探及左向右分流信号,峰值速度约390cm/s,峰值压差约61mmHg;平静状态下:房水平探及低速左向右分流信号;Valsalva实验:房水平低速双向分流信号;三尖瓣上收缩期探及缩流颈(VCW)约4.1mm的中心反流信号。

超声提示:

1. Ⅱ孔型房间隔小缺损(中央型),房水平左向右分流。

2. 室间隔膜部瘤缺损,室水平探及左向右少量分流。

左室功能正常,肺动脉高压(可能性低),三尖瓣反流(2+)。

临床策略

超声报告显示,本例患者同时患有室间隔缺损(基底宽约8mm,高约8mm)和房间隔缺损(大小约6*2mm),充分评估患者体征后,决定同时对两处缺损进行封堵。

室缺选型策略:全降解ABFDQ-Ⅱ 12 封堵器+10F可降解鞘

房缺选型策略:可降解BDASD-I 12 封堵器+12F可降解鞘

VSD封堵手术过程

术中造影

于缺损处造影,膜部瘤出口呈不规则的U型管状

建立动静脉通路,输送鞘送入左心室

泥鳅导丝通过缺损,置于肺动脉

由于膜部瘤出口呈不规则的U型管状,遂使用2.0mm球囊预扩,协助导管通过缺损处

对吻,压鞘过缺损

输送鞘置于左心室心尖处

双盘展开

左盘展开

右盘展开

双盘展开后造影

成型锁定

锁定前左室长轴面观察

封堵器骑跨在室间隔两侧

前推鞘管与钢缆并固定,牵拉成型线进行锁定

锁定后评估

锁定后,超声下观察,封堵器稳固夹持

释放封堵器

逆时针旋拧钢缆释放封堵器

释放后观察彩色血流

即刻阻流无残余分流

ASD封堵手术过程

左盘展开

左盘展开

贴靠房间隔

右盘展开

右盘展开

四腔心切面可见双盘骑跨

牵拉试验及锁定

牵拉钢缆,仅右盘随牵拉运动

确认封堵器形态良好

固定钢缆,轻推鞘管,牵拉成型线进行锁定

锁定后造影

锁定后造影

可见Mark点聚集,即刻阻流无残余分流

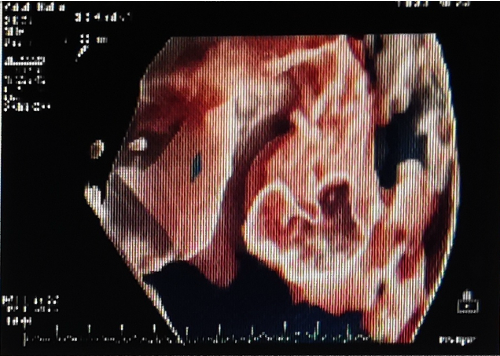

“双降解”封堵器成功植入

四腔心切面可见两个封堵器形态良好,夹持稳固

病例小结

本例患者经食道超声检查时,发现其同时患有 II 孔型房间隔小缺损(中央型,约 6×2mm)和室间隔膜部缺损(基底宽约 8mm,高约 8mm),房水平左向右分流和少量室水平左向右分流,三尖瓣反流(2+)。

对于经导管同期治疗ASD和VSD的先后顺序,一些研究指出,先封堵VSD,再封堵ASD的策略可能更安全,特别是在处理复杂病例时[1,2] 。由于本例患者室间隔缺损形态复杂(膜部瘤出口呈不规则的U型管状),使得此次手术难度增加,综合评估两处缺损的封堵难易度及封堵后对周围血流及组织结构的影响,术者选择优先行VSD封堵。考虑到中年迟发性缺损对于患者远期健康的影响,经谨慎沟通,患者主动选择使用可降解封堵器进行本次手术。同期封堵两处缺损,对术者操作熟练度及团队配合提出了极高要求,术中需确保封堵器定位精准、不移位。此例双降解封堵器的成功植入,充分彰显了术者团队精湛的手术技巧。

一次手术封堵两种缺损在技术上具有一定的挑战性,但已有研究和实践表明这种方法可行且能带来较大临床获益,既避免了二次介入给患者带来的创伤,同时也为患者节省了一次手术费用。此外,本病例充分展现了可降解封堵器应用于复杂先心脏病优势:1.由于可降解材料具有自适应性,植入后能够紧密贴合不同大小、位置的缺损,在复杂的解剖结构中可精准实现封堵(如U型管状膜部瘤出口);2.可降解特性(术后1年左右降解为二氧化碳和水)降低了同期植入两个封堵器给患者心脏带来的负担,为临床提供了更为安全、长效的治疗方案。

参考文献

1.李奋,周爱卿,高伟,余志庆.经导管介入治疗复合型先天性心脏病八例分析[J].中华心血管病杂志,2003,31(5):334-336.

2.V. Kumar, A. Banerjee, N. Aggarwal, S. Garg, A. Swamy.Atrial and ventricular septal defects device closure in a child in one session.

Indian Heart Journal.Volume 68.Issue 3,2016.

感谢兰州大学第二医院胡浩教授团队的病例分享

-End-

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

医谱学术

点击关注

医谱APP

点击下载

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动