“北三心声”第23期丨5年内“反复心肌炎”,桥粒蛋白心肌病是否为致病真凶?诊治过程揭秘!

2025年9月15日,北京大学第三医院心内科重磅推出的《北三心声》栏目——第23期精彩再度来袭。在本期的大查房活动中,专家们将目光聚焦于一位5年内反复出现心肌损伤的患者,病因究竟为何,下一步诊治该何去何从?

让我们紧跟北京大学第三医院多位权威专家的诊疗思路,深度剖析这一特殊病例病情,共同探寻下一步精准、科学的治疗方案。

患者22岁男性,主诉间断胸闷5年,再发3周。

◾ 现病史

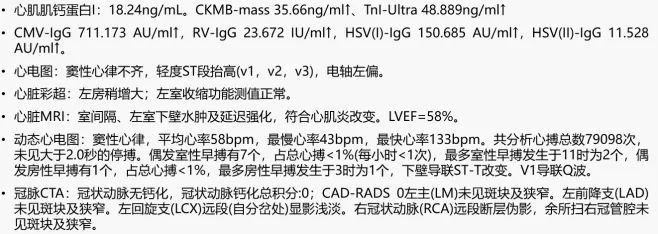

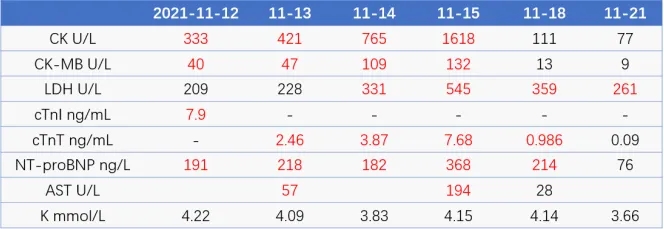

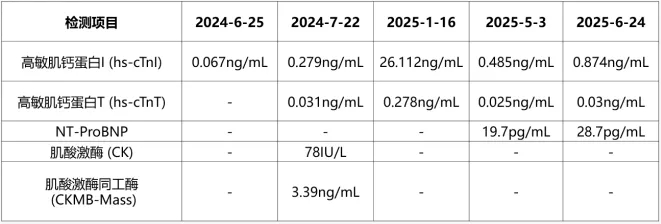

▲上下滑动查看▲

◾ 既往史、个人史及家族史

• 既往史:既往体健,尘螨、头孢过敏史。

• 个人史:生于四川省,久居本地,无吸毒史、无放射源、药物、毒物接触史,无吸烟、饮酒史。无疫区旅游史。

• 家族史:未婚未育。无心肌炎、心肌病家族病史,无猝死家族病史。

诊治过程

◾ 入院查体

体温36.3℃,脉搏65次/分,呼吸17次/分,血压122/82mmHg;发育正常,神志清楚,查体合作。颈静脉无充盈,双侧颈部血管未闻及杂音。双肺呼吸音清晰,未闻及干湿啰音,无胸膜摩擦音。无卷发,手足角质层增厚。心前区无隆起,心尖搏动可触及,心脏浊音界无扩大,心率65次/分,律齐,心音有力,各瓣膜听诊区未闻及杂音,无心脏附加音,无心包摩擦音。腹软,无压痛、反跳痛,腹部无包块。肝脾肋下未触及,Murphy氏征阴性,肾脏无叩击痛,无移动性浊音。肠鸣音4次/分。四肢活动无受限,无下肢静脉曲张、杵状指(趾),关节对称无畸形,双下肢无水肿,双侧肌力、肌张力正常对称。

◾ 初步诊断

桥粒蛋白心肌病

心脏不大

心律失常 室性早搏 短阵室速

心功能I级(NYHA分级)

◾临床诊治

▲上下滑动查看▲

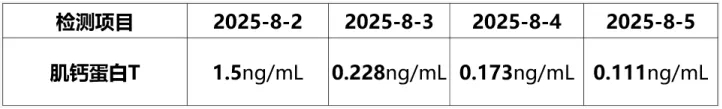

随后在治疗方面,予维生素C、果糖二磷酸钠、曲美他嗪、辅酶Q10口服药物;沙库巴曲缬沙坦50mg bid,达格列净10mg qd;美西律150mg tid。随后患者无胸闷、后背疼痛,复查肌钙蛋白下降。

◾ 查房目的

1.指导评估患者心肌炎反复发作的原因;

2.评估桥粒蛋白心肌病诊断的合理性;

3.心肌炎再次发作的预防。

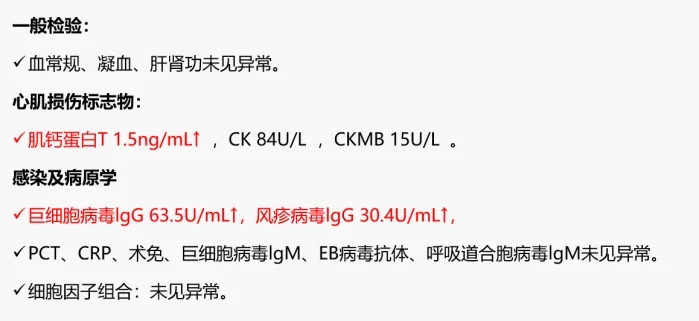

辅助检查分析和病例总结

▲上下滑动查看▲

▲上下滑动查看▲

心肌损伤反复发作的原因及桥粒蛋白心肌病的诊断依据

结合患者的临床表现、影像学检查、心肌病理活检及基因检测结果,其反复发作的心肌损伤更倾向于由DSP基因突变所致。DSP基因突变可引起以左室或右室受累为主的心肌病,亦可表现为以心律失常为主要特征的临床表型。本例患者所检出的DSP基因突变在数据库中明确标注为致病性,且其表型与基因型相符,因此桥粒蛋白心肌病的诊断明确。

在鉴别诊断方面,基因检测同时提示患者存在RYR2基因突变,该突变通常与儿茶酚胺敏感性多形性室性心动过速(CPVT)密切相关。然而,该患者并未出现CPVT相关的典型临床表现,如运动或情绪应激诱发的多形性室速,因此其表型与RYR2基因型不符。综合判断,患者反复心肌损伤主要与DSP基因突变相关,而非RYR2基因突变所致。

如何预防其再次发生心肌炎和下一步治疗方案

DSP基因突变临床表现多样,可表现为不同类型的心肌病,甚至诱发恶性心律失常。就该患者而言,目前缺乏明确的心肌炎症依据,尚不足以确诊为心肌炎,因此将其归为心肌损伤更为合理。治疗重点应放在抗心律失常以及预防心肌结构与功能的进一步改变。

在预防恶性心律失常方面,尽管患者存在早搏和室速,但当前并无确切的恶性心律失常证据,亦无植入ICD(植入式心律转复除颤器)的明确指征,因此目前综合评估认为暂不适合植入皮下ICD,建议先采取严密心电监测,并可考虑使用美西律等药物进行抗心律失常治疗。

关于心肌损伤的处理,由于本例并非典型的心肌炎症反应,是否应用激素或秋水仙碱等抗炎药物,需与患者充分沟通,并进一步探讨其适用性与潜在风险。

END

图源:视频截图,本文为医谱学术原创,转载请标注来源

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动