GW-ICC/AHS.25 | 高血压精准治疗——从理想照进现实的挑战与希望

在第36届长城心脏病学大会暨亚洲心脏大会2025期间,“高血压精准治疗策略”专题会引发广泛关注,会议汇集心血管领域专家学者,深入探讨了当前高血精准治疗现状、面临的挑战以及未来发展趋势。大会特邀西安交通大学第一附属医院牟建军教授、中国人民解使朵放军总医院郭军教授、与大连医科大学附属第一医院刘岩教授担任大会主席。特邀上海交通大学医学院附属瑞金医院王继光教授、中国医学科学院阜外医院蒋雄京教授、天津康汇医院杨宁教授、山东大学齐鲁医院卜培莉教授、北京大学人民医院刘靖教授以及河南省人民医院刘敏教授担任主讲嘉宾。

主席致辞:凝聚共识,深化合作,促进我国高血压精准管理发展

当前,传统单一用药模式的高血压管理已难以满足个体化诊疗需求,而动态血压评估、数字疗法与创新药物等精准管理手段,正为高血压管理开启新的可能。通过多维度评估、综合干预与前沿技术,构建更完善的高血压精准管理体系,以更好地服务临床。期待在接下来的交流中,各位同仁能碰撞思想,凝聚共识,共同为高血压管理开启新篇章。

王继光教授:亚洲夜间高血压管理专家共识发布,推动夜间血压精准防控

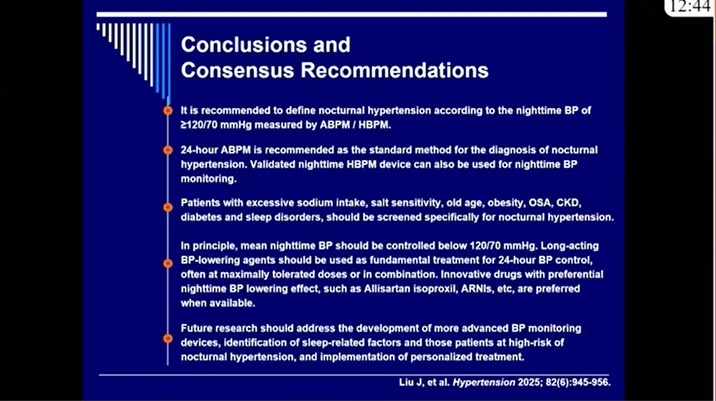

近日,《亚洲夜间高血压管理专家共识》正式发布,该共识旨在推动亚洲地区对夜间高血压的系统化管理。共识明确了夜间高血压的定义,是指通过动态血压监测或连续多夜家庭血压监测,若夜间平均血压≥120/70 mmHg即可诊断。尤其需要强调的是,亚洲人群因遗传、高盐饮食等因素,夜间血压下降幅度普遍小于欧洲人群,单纯夜间高血压患病率显著更高,超过10%。这一类型的血压异常与心血管风险密切相关,其危害程度与日间高血压相当。

在管理策略上,共识建议优先使用长效降压药物,并可通过联合用药、剂量调整或选用对夜间血压有更强控制作用的新型药物(如沙库巴曲缬沙坦、阿利沙坦及内皮素受体拮抗剂等)以实现有效控制(图1)。

图1. 共识推荐

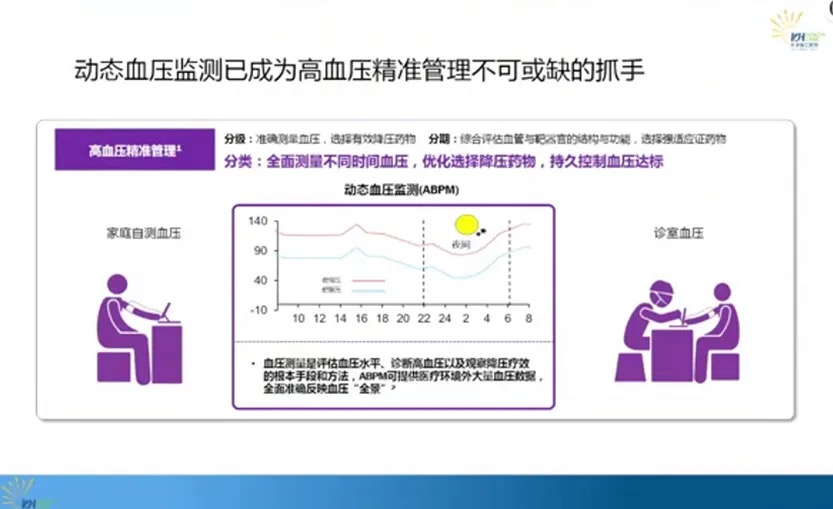

杨宁教授:综合管理,血压节律分型指导下的24小时精准用药决策

在临床高血压管理中,真正的精准用药往往难以实现,更多时候只能达到相对精准控制。药物调整的基础上,结合动态血压监测等多种手段,才能全面了解患者真实血压状况。诊室血压因白大衣效应和测量不规范等问题,其可靠性有限,而动态血压能更准确反映全天血压波动,识别隐匿性高血压、夜间高血压及非杓型血压等特殊模式,从而更有效地预测心血管风险(图2)。

图2. 动态血压监测在血压精准管理中的重要性

对于老年或合并多种疾病的患者,血压易受环境、情绪、饮食等因素影响,波动较大。通过动态血压监测,可发现体位性低血压、餐后低血压等容易被忽视的问题,并指导个体化治疗。治疗策略不仅限于药物,非药物干预如限制钠盐、调整生活习惯、处理睡眠呼吸暂停等同样关键,有时甚至比药物调整更为重要。

蒋雄京教授:肾动脉去交感神经术(RDN)作为高血压精准治疗的挑战

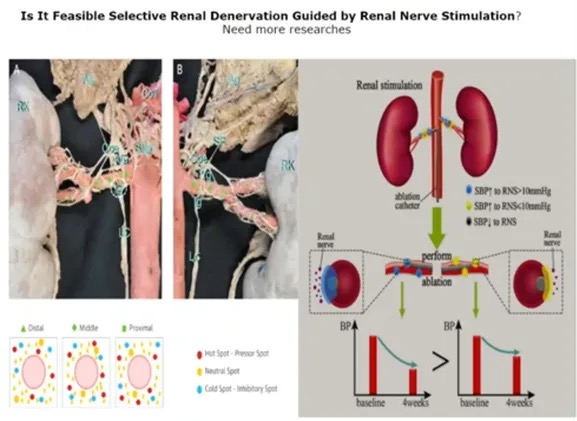

当前,RDN治疗高血压面临两大核心挑战与理论困境。首先是广泛消融理论的必要性。基于肾神经的解剖分布,为实现≥90%交感神经阻断,必须进行主干加分叉的广泛消融,但可能增加血管损伤和术后狭窄风险。

其次是选择性消融理想与现实差距。理论上,理想RDN应精准摧毁升压交感神经,而保留可能存在的降压性副交感神经。然而现实中,这两种神经纤维常紧密缠绕,难以区分。无法实现真正精准选择(图3)。

图3. RDN选择性除去交感神经面临困境

总之,在目前既无法安全实现广泛消融,又无法做到选择性消融的技术瓶颈下,RDN作为一种精准降压疗法仍面临巨大挑战。未来的研究方向必须聚焦于更深入地理解肾神经与血压的关联,并开发出能同时满足精准、有效、安全三大要求的新技术和新设备。

卜培莉教授:实施个体化治疗是实现特殊人群高质量降压管理的关键

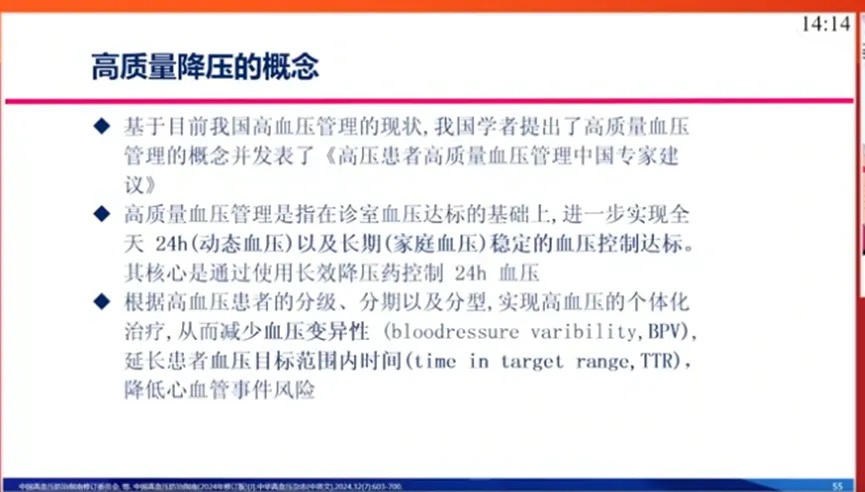

高质量降压的核心理念是指通过精准测量(如动态血压与家庭自测)确保24小时血压长期平稳达标,并延长血压目标范围内时间,以最终降低心血管风险(图4)。

图4. 高质量降压涵义

结合不同人群患者特征,实施个体化治疗,是实现高质量血压管理的重要途径。其中,老年高血压患者因脉压大、波动显著且共病多,需综合评估衰弱状况,遵循从小剂量起始、缓慢达标的原则,严防体位性低血压;女性高血压管理需紧密结合其生理周期,尤其关注孕期严格的用药禁忌(如禁用ACEI/ARB)和绝经后心血管风险的长期干预;中青年高血压常表现为舒张压升高,与肥胖、精神压力及交感兴奋相关,管理上应强调生活方式干预、排查继发性因素,并重视早期治疗以获取远期收益。

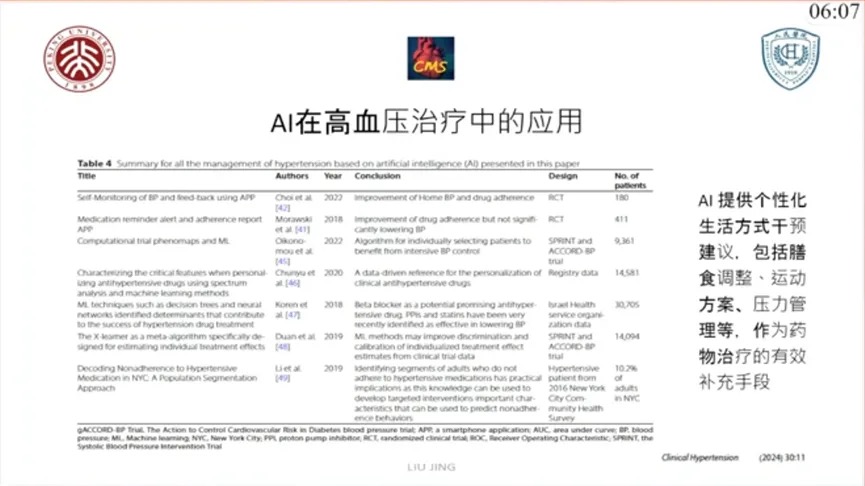

刘靖教授:AI或将成为提升高血压管理质量的强大支撑

人工智能旨在让计算机执行传统上需由人类完成的智能任务,其分支机器学习与深度学习正迅速融入医学领域。在高血压领域,AI展现出多重潜力(图5)。首先,它能基于穿戴设备(如无袖带血压手环)持续采集的海量生理数据,结合临床信息,进行高血压与心血管疾病风险预测。其次,通过手机APP等数字疗法工具,AI能为患者提供个性化的生活方式干预,如限盐、运动、压力管理等方案,并实现医患间的有效互动与督导。总之,在高血压管理中,无论是AI还是数字疗法,其核心目标都是服务于人类健康,最终成为提升临床管理质量的强大助力。

图5. AI在高血压管理中的应用

刘敏教授:靶向源头,长效控压,RNAi疗法有望突破高血压治疗瓶颈

当前高血压管理面临患者服药依从性差、传统药物存在代偿性反调节等瓶颈,导致血压达标率不理想。RNAi药物,特别是靶向肝脏合成血管紧张素原(AGT)的小干扰RNA(siRNA),通过从源头抑制肾素-血管紧张素系统(RAS),为实现长效、平稳的血压控制提供了新策略。其核心优势在于给药频率极低(如每三个月或六个月一次),有望从根本上解决患者依从性问题。

临床二期研究数据显示,该药物在不同剂量下均能持续、平稳地降低血压,且与现有药物联用未显著增加低血压、高血钾等安全风险。然而,这种强效且持久的RAS系统抑制,其长期安全性仍需更多循证医学证据支持,尤其是在老年、CKD等特殊人群中效果和潜在脱靶效应,仍有待大规模长期研究进一步验证。

总结:勇于探索,积极推进高血压精准治疗发展

当前,高血压精准管理面临诸多挑战,但同时也蕴含着新的希望。基于血压的动态波动性与患者高度特异性,传统单一的药物干预难以实现真正的精准管理。而随着对疾病机制理解的深入及科技的发展,有望从多维角度构建高血压精准管理体系。在诊断层面,动态血压监测等技术让我们能够描绘个体化的24小时血压图谱,识别特殊血压模式,为精准干预提供依据。在治疗策略上,我们正从单纯药物调整转向结合数字疗法、人工智能等技术的综合管理模式,实现生活方式与医疗手段的协同干预。更值得期待的是,RNA干扰药物等新型疗法的出现,通过靶向关键病理环节,为实现长效、平稳的血压控制开辟新途径。未来高血压精准管理,必将是以精准评估为基础,以综合干预为手段,以前沿技术为支撑的个体化、系统化管理新模式。这条路虽充满挑战,但前景可期。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动