结构周学术前沿 | TAVR术中脑保护:争议、共识与临床决策——从潘文志教授讲座引发的思考

TAVR围术期脑卒中是一个沉默却高发的“隐形杀手”。脑保护装置(CEP)作为其防线,临床证据究竟几何?应在哪些人群中常规使用?本文基于复旦大学附属中山医院的潘文志教授在“中国结构周2025”的精彩讲座,梳理证据,厘清争议,为临床实践提供参考。

(一)风险不容忽视

TAVR围术期脑栓塞是常态

尽管TAVR技术已日趋成熟,但围术期卒中仍是其最严重的并发症之一。潘文志教授在讲座伊始便引用多项研究数据,揭示了这一问题的严峻性:

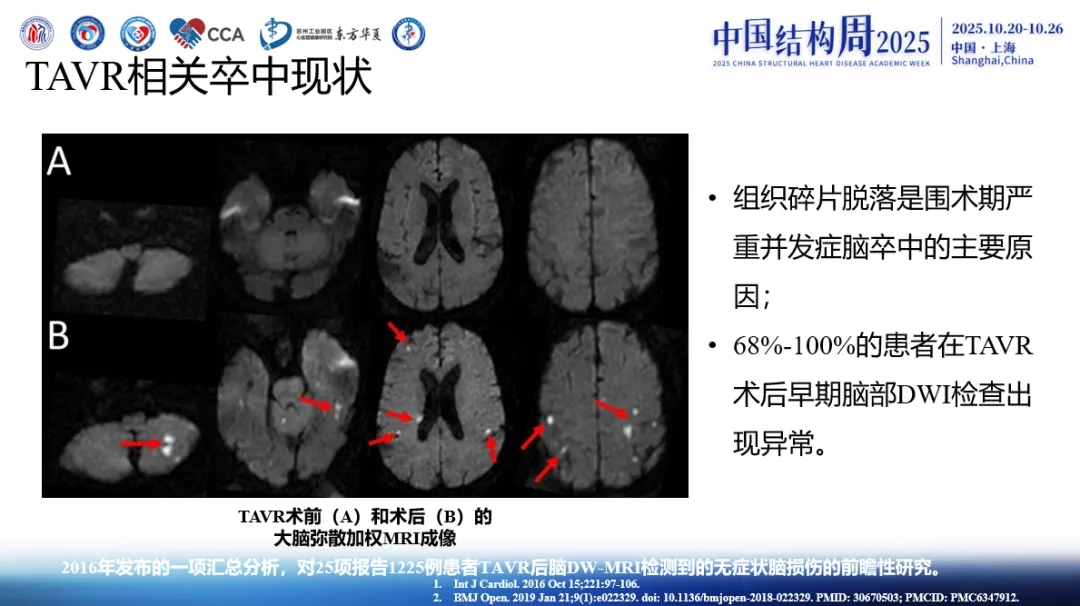

影像学证据

术后弥散加权磁共振(DW-MRI)显示,68%-100% 的患者存在无症状性脑梗死新发病灶[1, 2]。

临床预后影响

一项纳入29,043例患者的荟萃分析表明,高达53.7% 的患者发生围手术期卒中,即便是“小卒中”也与远期的认知障碍、抑郁及身体功能下降相关[3]。

潘文志教授指出:

“如果我们以更敏感的影像学手段作为评估标准,脑栓塞的发生率非常高。这不仅是瓣膜碎片,术后早期血栓形成也是重要因素。”

(图1:TAVR术前(A)与术后(B)大脑DWI成像对比,箭头指示为新发脑梗死病灶)

(二)证据与争议

脑保护装置的“是”与“非”

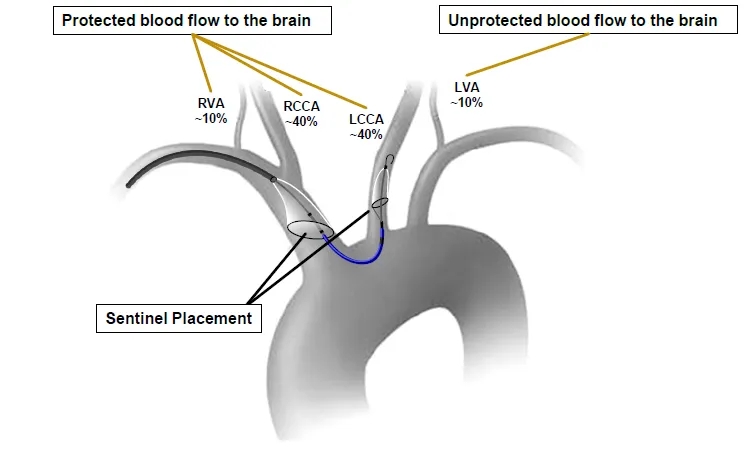

目前,SENTINEL 是唯一获FDA与NMPA批准、临床应用最广泛的CEP装置。其工作原理是通过在头臂干和左颈总动脉放置滤网,拦截脱落的栓塞物质。

支持性证据

有效捕获,临床获益趋势明确

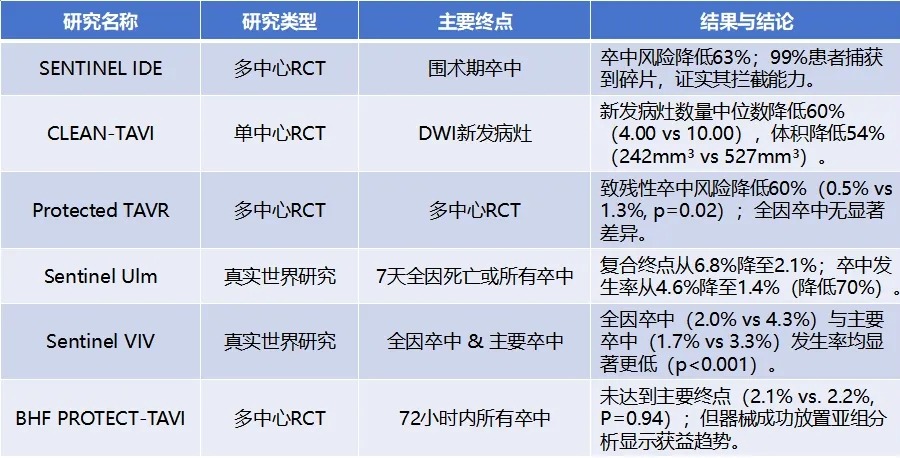

多项高质量研究证实了CEP在拦截栓塞和减少脑损伤方面的作用:

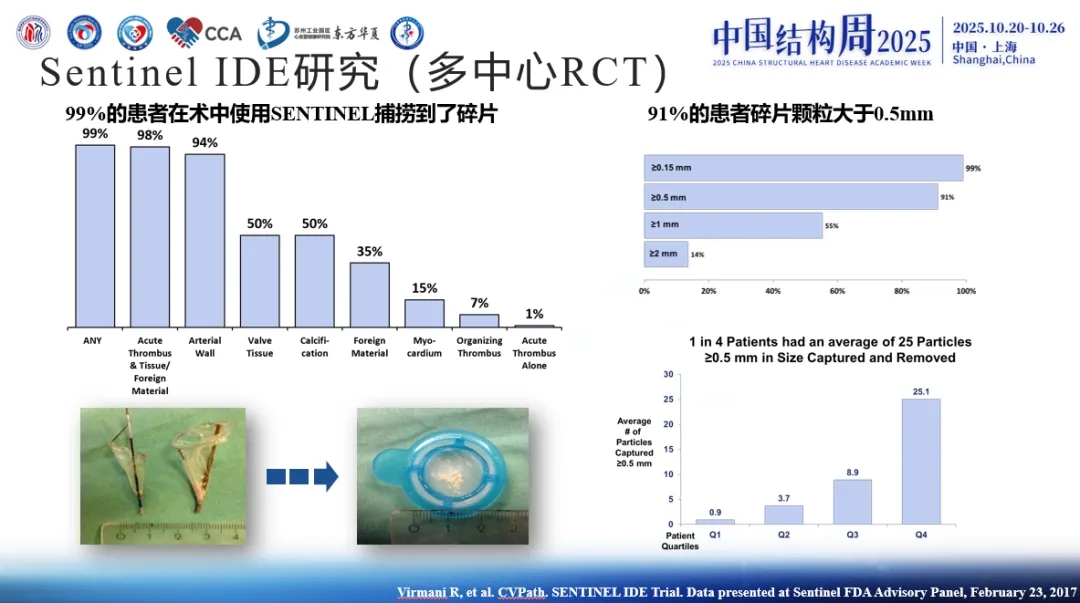

有效捕获栓塞物

SENTINEL IDE研究显示,99% 的患者术中捕获到碎片,其中91% 的碎片直径>0.5mm[4]。组织学分析表明,碎片成分包括动脉壁、血栓、瓣叶组织及钙化等。

减少影像学病灶

CLEAN-TAVI研究证实,使用SENTINEL可显著降低术后新发脑病灶的数量(中位数 4.00 vs 10.00)和体积(242mm³ vs 527mm³)[5]。

降低致残性卒中

里程碑式的Protected TAVR研究显示,CEP组致残性卒中发生率显著降低60%(0.5% vs 1.3%, p=0.02),尤其在美国队列中,全因卒中和致残性卒中风险分别显著降低50% 和73%[6]。

真实世界研究支持

-

Sentinel Ulm研究显示,使用CEP后,7天内全因死亡或所有卒中的复合终点发生率从6.8%显著降至2.1%,其中致残性和非致残性卒中的发生率从4.6%降至1.4%(降低70%)。[7]

-

Sentinel VIV研究(针对“瓣中瓣”TAVR患者)表明,CEP组患者的全因卒中(2.0% vs 4.3%, p<0.001)和主要卒中(1.7% vs 3.3%, p<0.001)发生率均显著更低。[8]

表1:主要CEP临床研究结果一览

争议与辨析

为何大型研究出现“阴性”结果?

BHF PROTECT-TAVI研究作为样本量最大(n=7635)的RCT,未能显示出CEP在所有卒中方面的显著获益,一度引发争议。

潘文志教授深入分析:

“BHF研究的‘阴性’结果可能源于其器械放置成功率较低(约80%,低于其他研究的94%以上)。纳入Protected TAVR和BHF PROTECT-TAVI万例患者的Meta分析显示,若仅分析按方案成功放置CEP的患者,其全因卒中和致残性卒中风险实则是显著降低的。” 这表明,操作者的熟练度和患者血管入路的恰当选择对CEP疗效至关重要。

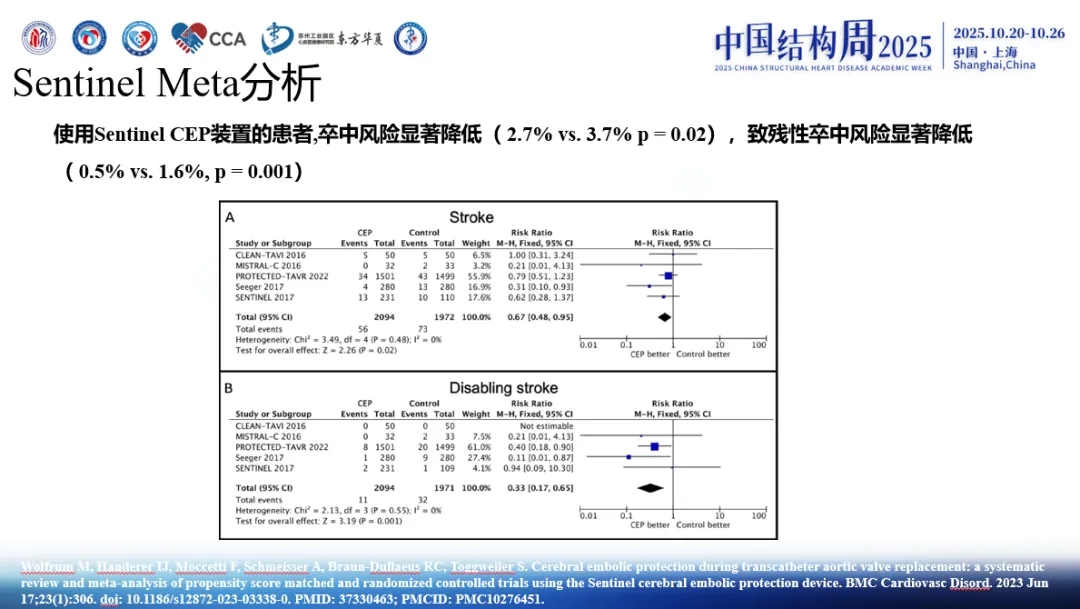

值得注意的是,一项专门针对Sentinel脑保护装置的荟萃分析(涵盖4项RCT和1项倾向匹配研究,共4065名患者), 进一步巩固了其在卒中预防,尤其是致残性卒中预防方面的价值。该研究汇总了多项随机对照研究与倾向评分匹配研究的数据,结果显示:使用Sentinel CEP装置的患者,总体卒中风险显著降低(2.7% vs. 3.7%, p=0.02),而致残性卒中风险更是实现了极具临床意义的显著降低(0.5% vs. 1.6%, p=0.001)。

这项分析为Sentinel的获益提供了更精确的量化证据。它表明,尽管不同研究的设计和人群存在异质性,但当聚焦于Sentinel装置本身时,其在降低卒中,特别是严重卒中方面的有效性是一致的。这与此前Protected TAVR研究中观察到的致残性卒中下降60%的趋势相互印证,共同构建了Sentinel用于脑保护的循证医学基石。

(三)临床决策路径

如何筛选最佳获益人群?

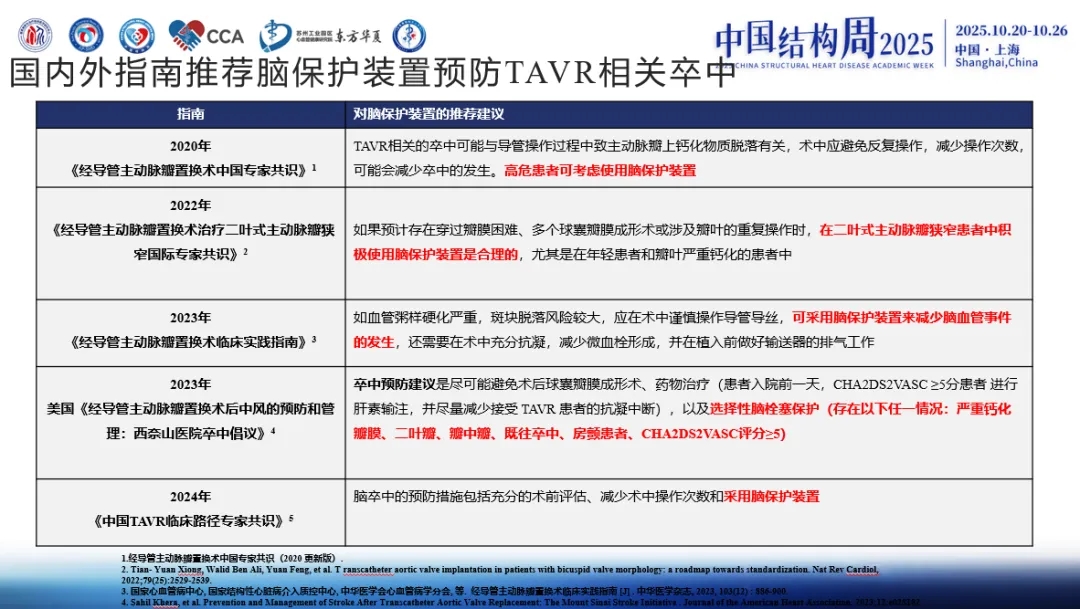

基于现有证据,国内外指南与专家共识正逐渐明确CEP的适用人群。

国内外指南/共识推荐倾向:

中国专家共识

建议对高危患者考虑使用。

国际权威观点

倾向于在高风险解剖特征的患者中应用,例如:

- 严重主动脉瓣钙化

- 二叶式主动脉瓣

- 瓣中瓣手术

- 既往卒中史、房颤

潘文志教授总结:

“虽然两项大型RCT在主要终点上未能完全一致,但深入剖析数据后我们发现,对于二叶瓣、重度钙化、瓣中瓣这类高危患者,CEP的获益可能更为明确和显著。”

CEP捕获的栓塞物组织病理学成分分析,显示动脉壁、血栓、钙化等占比

(四)专家视角与未来展望

南昌大学第一附属医院的彭小平教授在讨论环节分享了临床体会:“我们参与的多项CEP研究也提示,无症状脑梗的磁共振检出率远高于临床症状发生率。在复杂病例中,尤其是处理重度钙化或二叶瓣时,多次操作或可回收瓣膜的使用都可能增加栓塞风险,此时CEP的价值更为凸显。”

(SENTINEL双滤网在主动脉弓释放示意图)

结语

TAVR术中的脑保护已不再是“纸上谈兵”。尽管证据存在争议,但综合来看,CEP在拦截栓塞物质、减少脑部损伤、降低致残性卒中方面展现了明确潜力。对于具有高危解剖特征的患者,合理应用CEP有望成为守护患者神经系统预后、提升TAVR整体疗效的重要一环。临床医生应充分评估患者风险,权衡证据,做出个体化的最佳决策。

参考文献:

[1]Int J Cardiol. 2016;221:97-106.

[2]BMJ Open. 2019;9(1):e022329.

[3]Am J Cardiol. 2016;118(7):1031-45.

[4]Virmani R, et al. CVPath. SENTINEL IDE Trial.

[5]Haussig S, et al. JAMA. 2016;316(6):592-601.

[6]Kapadia SR, et al. N Engl J Med. 2022;387(14):1253-1263.

[7]Seeger J, et al. JACC Cardiovasc Interv. 2017;10(22):2297-2303.

[8]Shekhar S, et al. Am J Cardiol. 2024 Apr 1;216:110-111.

专家简介

复旦大学附属中山医院

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动