蛇年献礼:经导管主动脉瓣置换若干自创新技术

经导管主动脉瓣置换术(TAVR)发展已经有20余年,无论是器械还是手术技巧已经很成熟。但是,笔者认为TAVR相对于其他心脏介入手术,仍是个复杂、相对高危手术,在一些技术细节仍有值得改进地方。笔者接触TAVR已经15年,主刀近2000台TAVR手术,但所谓“治学当思日精进”,每过段时间笔者都有新的体会,新的技术改进点。在蛇年来临之际,最近笔者又总结出3个TAVR首创技术,与大家分享。

逐步脱钩法指的是目前自膨胀瓣膜在最后释放解离时候,采用非常缓慢的释放方式,逐步让输送系统与瓣膜脱钩,一个钩一个钩的脱离,在只剩下一个钩连接、瓣膜即将完全脱离胶囊腔时(极限位)停住,此时,可以模拟瓣膜完全释放完之后瓣膜的形态及位置,有利于冠脉的判断,并可在完全脱钩前进行冠脉保护性支架植入或者瓣膜位置的最后调整,给瓣膜最后释放加了“最后的一道保险”。此外,可以释放输送系统及瓣膜张力,因此瓣膜释放更稳定,防止瓣膜突然跳跃导致的移位。逐步脱钩法适合各种品牌自膨胀瓣膜。

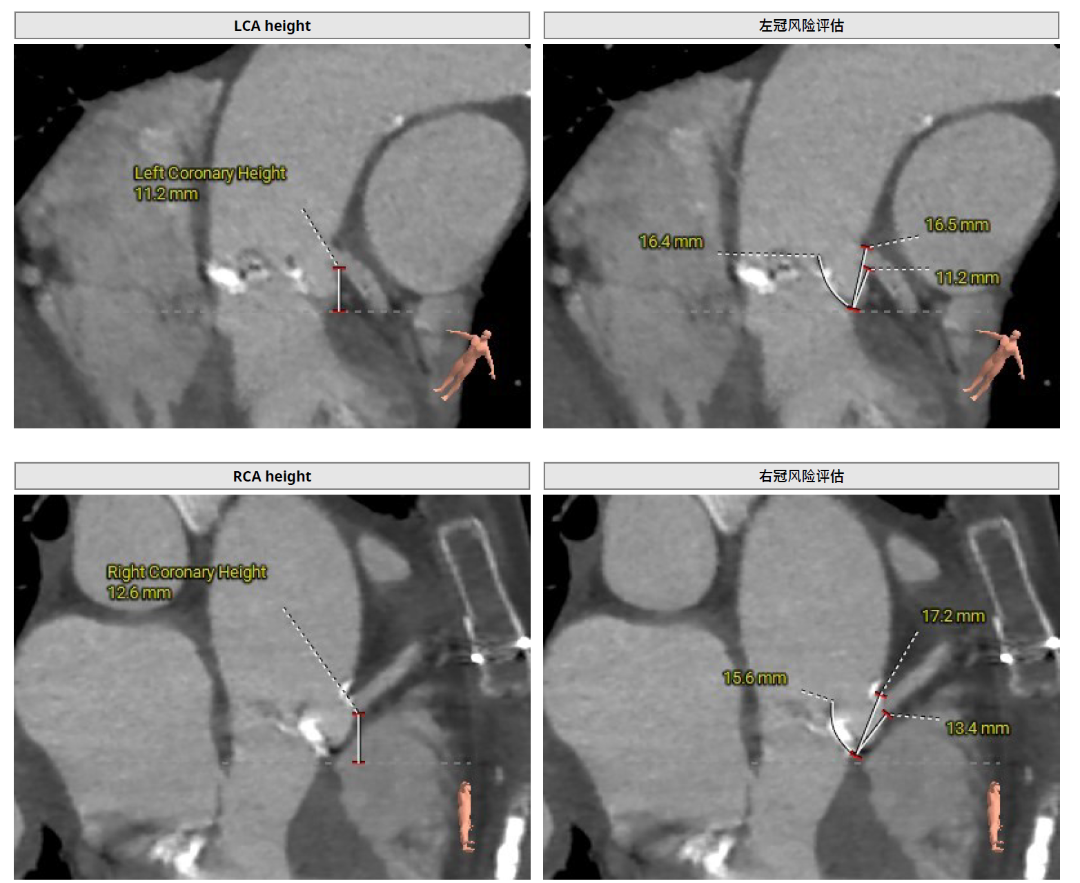

例1.主动脉瓣狭窄病例,术前评估左冠有阻塞风险,但不确定(见CT图1),术中采用逐步脱钩法更精准评估左冠阻塞风险。

常规左冠切线位评估难以判断左冠风险 (视频1)。采用逐步脱钩法解离至极限位(视频2)。再次造影评估(视频3),在极限为造影显示冠脉阻塞风险大。遂进行冠脉保护植入(视频4)。逐步脱钩在极限位时,瓣膜支架未完全贴到主动脉,此时进行冠脉保护支架的植入较为容易,若无法冠脉保护极端情况下可以将瓣膜拉到升主动脉。在一些病例中,如果逐步脱钩到极限位判断冠脉阻塞无风险,则不需要进行冠脉保护,因此可以避免不必要的冠脉保护支架的植入。

视频 1

视频 2

视频3

视频4

例2. 单纯性主动脉瓣反流病例,瓣膜逐步脱钩释放,在极限位时瓣膜下滑左心室,随缓慢将瓣膜上拉(视频5),卡到理想NCPI位置后完全释放手术成功。

视频 5

笔者提出了NCPI的技术理念,已受到多个中心的肯定并发表系列的文章。NCPI锚定原理为无冠窦底部瓣膜支由于不同轴及内收效应,使得无冠窦底部为瓣膜支架提供了一股向上支点力防止瓣膜下移,而左右冠窦处瓣膜支架伸入到流出道,被流出道卡住而瓣膜支架不会上滑,从而形成稳定力学三角。在该技术原理中强调使用食道超声确认瓣膜支架在原生瓣叶内、瓣环基点以下,也就是瓣膜支架的下缘不能戳到窦内。然而,笔者通过多例实践证明,瓣膜支架的下缘部分(1/4圈)位于窦内、瓣环基底上方,也是可行的,且该方法不需要瓣膜支架太大oversize率(10%即可),瓣膜支架下缘在DSA下未见内收形态,可以用于瓣环极限的患者(如88mm),但需要有很强经验来判断瓣膜释放后是否会上移。笔者将该方法命名为NCPI PLUS。

例3. 单纯主动脉瓣反流,瓣环周长88mm。采用NCPI植入法,完全释放后DSA可见瓣膜支架在无冠窦底部分位于瓣环基底上(视频6)。TEE见(视频7)瓣架下缘部分位于瓣环基底上,进入窦内。

视频 6

视频 7

该方法可用于瓣膜释放后下移到左心室,采用第二瓣膜放置到第一个瓣膜内释放到可回收极限位,然后通过第二个瓣膜将第一个拖拽到合适位置,然后将第二个瓣膜释放,最后完成手术。该技巧要求第二个瓣膜植入深度要略高于第一个瓣膜,然后第二个瓣膜拖拽到瓣环基底上方再释放,这样第二个瓣膜在环上起到很强支撑作用,防止两个瓣膜一起下移,笔者将该方法命名为 Second Valve Drag and Reposition Technique(SVDR)技术,已被国际知名杂志上《Catheterization and Cardiovascular Interventions》收录。

例4.单纯主动脉瓣反流病例,瓣膜释放之后下移至左心室,影响二尖瓣功能(视频8)。采用第二瓣膜拖拽(视频9),将瓣膜逐步上拽。到达合适位置后(第二个瓣膜到达环上)释放第二个瓣膜,最终结果满意(视频10)。

视频 8

视频 9

视频 10

本文描述技巧将在1月18日(本周六)「上海瓣膜介入联盟年会」上进行专题讲座,详细展示。

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动