学术分享丨窦克非——IVUS在左主干分叉病变中的应用及策略选择指导

导读:左主干病变,尤其是复杂真性分叉病变,由于其本身的解剖结构特点而成为冠脉介入治疗中的难点。冠脉造影因只能提供管腔的二维图像,无法精确地评价冠脉管腔真实直径、斑块负荷、血管钙化及成角等特点,对于左主干病变的诊断具有局限性。血管内超声(IVUS)是目前应用广泛且成熟的血管内成像技术,可以为临床提供很多有价值的信息,有助于术者选择最佳的治疗策略。中国医学科学院阜外医院的窦克非教授以“IVUS在左主干分叉病变中的应用及策略选择指导”为题,通过临床病例,为我们详细讲解IVUS在左主干分叉病变中的重要价值。

1.左主干病变中分叉病变最常见

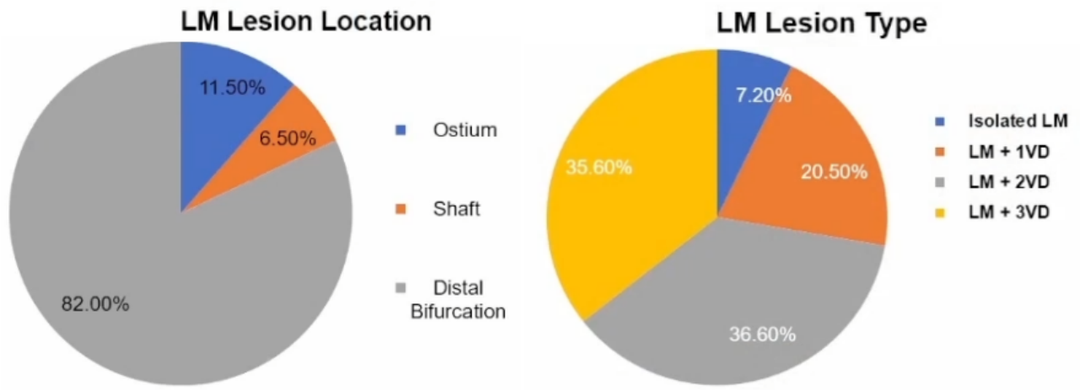

一项1528例左主干病变回顾分析显示,超过80%的病变属于分叉病变,所以合理的分支保护技术在左主干PCI中尤为重要。

2.合理选择分支保护技术

不重要或闭塞低危的分支:可以不保护或者仅用导丝保护(改善成角、Rewire标记、潜在的挽救通道)。重要分支+闭塞高危:JBT(2.5mm以下);双支架(2.5mm以上)。

双支架技术的选择:

3.衡量分支重要程度,动态评估分支闭塞风险

(1)以全心的视野衡量分支重要程度:如左右优势下的回旋支病变,心脏60%-70%供血减少,患者病情危急。

(2)评估的时机

-

基线造影可反映病变的实际斑块负荷,有助于选择恰当的预处理措施;

-

支架置入前的造影反映了预处理(导丝保护、预扩张等)对分支血管的影响,对最终介入策略有决定意义。

(3)分支闭塞的危险因素:斑块分布、分支狭窄程度、主分支直径比、分支病变长度等;现有分叉病变分型指导策略选择有明显局限;Resolve/Definition/BL complexity。

(4)腔内影像及功能学评价发挥越来越重要的作用。

1.IVUS指导下介入治疗能使患者获得更好的临床结局

与血管造影相比,IVUS指导下的DES置入与左主干病变患者更好的临床结局相关。

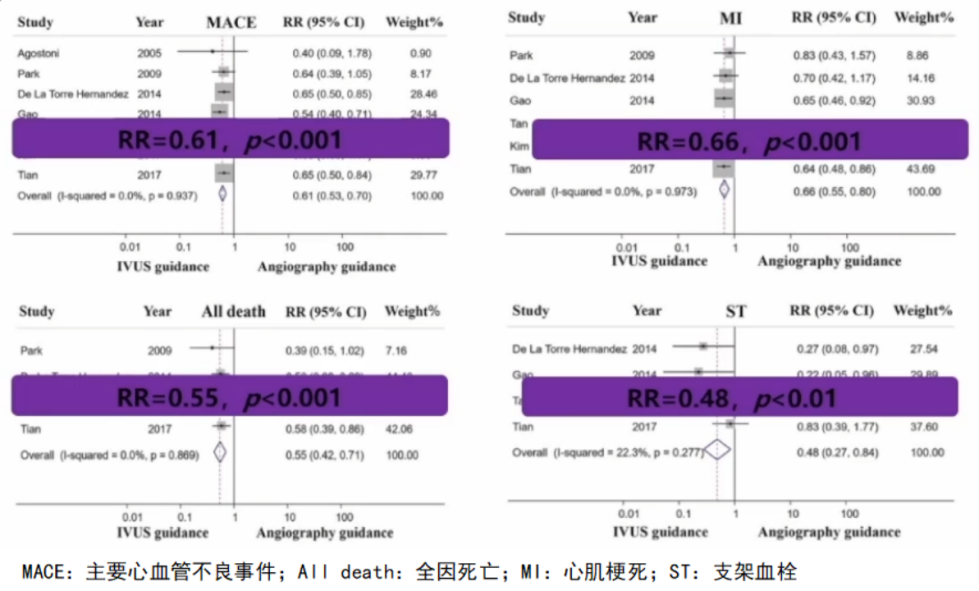

2018年发表在BMC Cardiovasc Disord杂志上的一项荟萃分析研究,纳入7项临床研究(1项前瞻性随机对照试验及6项观察性研究),共计4592例左主干冠状动脉(LMCA)病变患者(IVUS指导PCI,n=1907;血管造影指导PCI,n=2685),旨在评估与血管造影相比,在左主干冠状动脉(LMCA)病变患者中IVUS在指导药物洗脱支架(DES)置入的效用。

荟萃分析显示:与血管造影相比,IVUS指导的介入治疗,可显著减少左主干冠脉疾病患者主要心血管不良事件、全因死亡、血栓形成和心肌梗死的发生。

2.IVUS在左主干病变10年随访临床结果

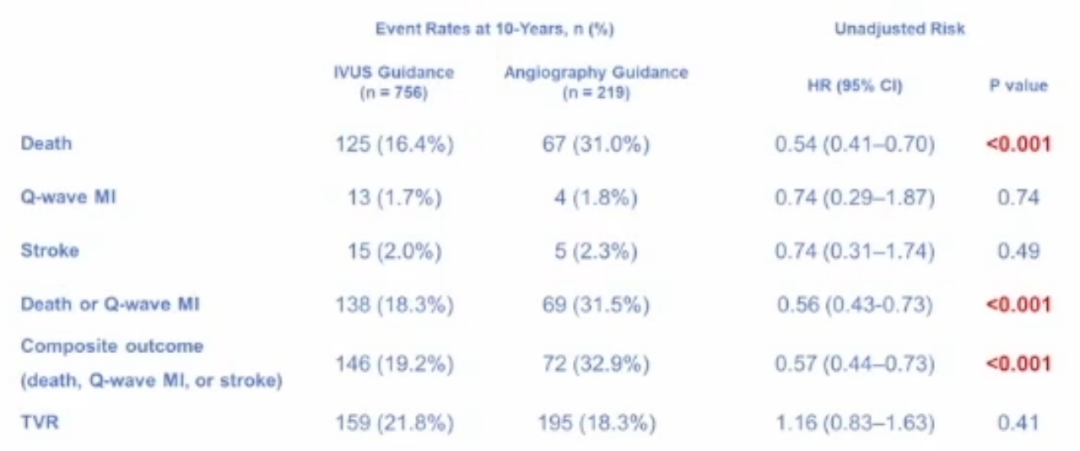

2020年发表在JACC Cardiovasc Interv上的一项研究,把2000年1月至2006年6月在韩国12个主要心脏中心因无保护LMCA接受支架植入术的患者分成两组:IVUS引导下和血管造影指导下,进行比较研究。

该研究是目前为止IVUS在LMCA病变中最长随访时间的研究,结果显示与血管造影引导的支架植入相比,IVUS引导的支架植入明显可以降低患者长期(10年)的MACE事件发生率,包括死亡、心肌梗死等。

3.IVUS指导LM介入治疗减少靶病变血运重建

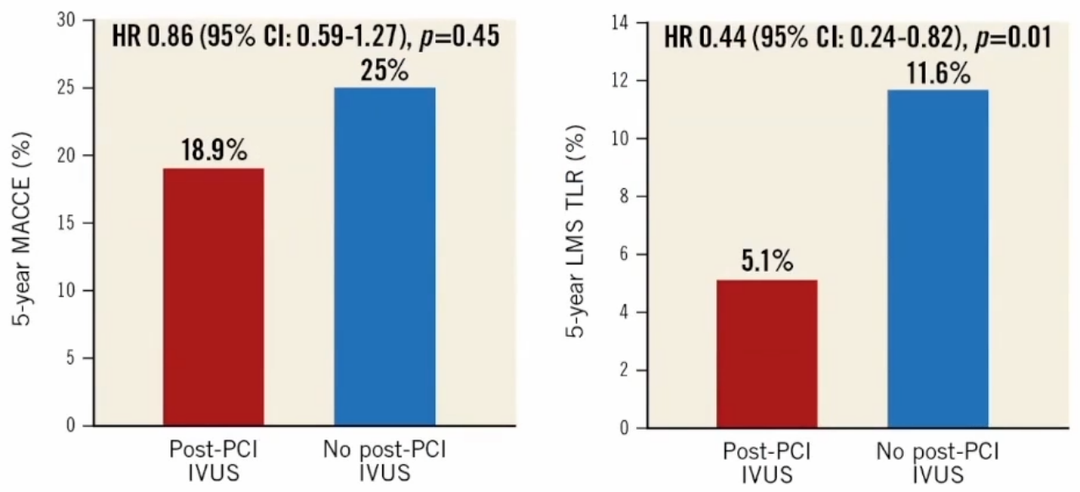

2020年发表在Eurolntervention期刊上的一项NOBEL研究显示,使用了IVUS指导介入治疗的患者左主干病变血运重建明显减少,进一步验证了LM介入治疗使用IVUS的重要性。

IVUS在LM介入中应用的价值体现在:①评估LM是否存在有意义的病变;②判断LCX口部是否受限/预测分支闭塞风险;③准确测量管腔和血管的大小、病变长度,优化支架膨胀;④指导分支rewire位置;⑤分析分支开口狭窄的因素及功能学意义。

1.评估LM是否存在有意义的病变

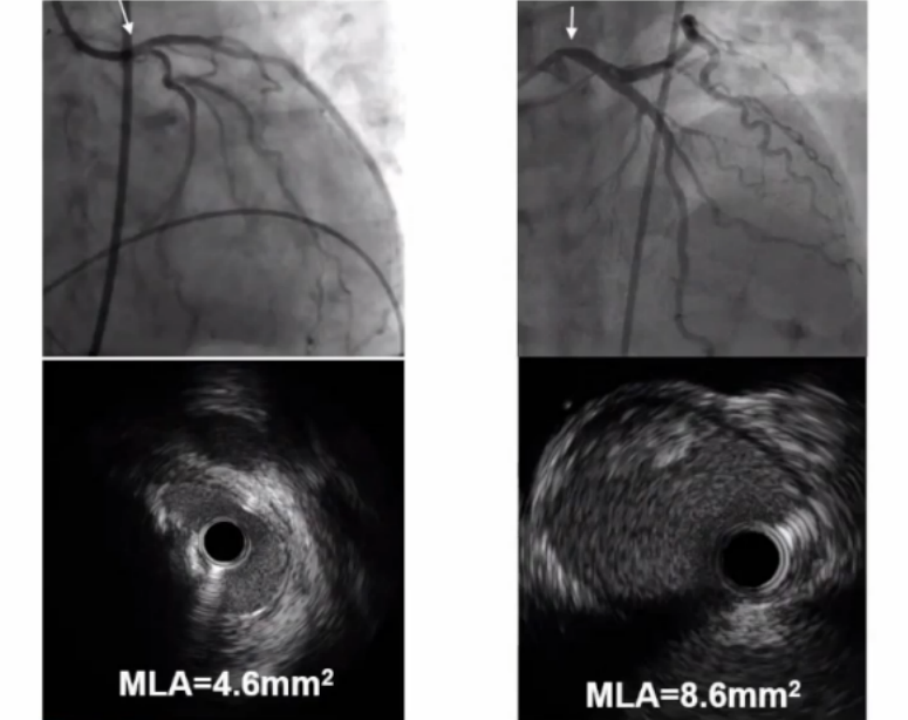

IVUS能够提示患者是否存在有意义的病变,面对一个LM病变患者,策略的第一步并不是决定选择哪种术式,而是决定是否需要手术。如下图造影结果显示,左图中患者左主干情况明显好于右图患者,右图中可看到左主干有“鸟嘴样”病变。行IVUS后发现,左图中患者MLA=4.6m㎡,右图中患者MLA=8.6m㎡,所以说如果不做IVUS,可能就不能了解患者的真实病变情况,这也是IVUS在治疗策略选择上最大的意义。

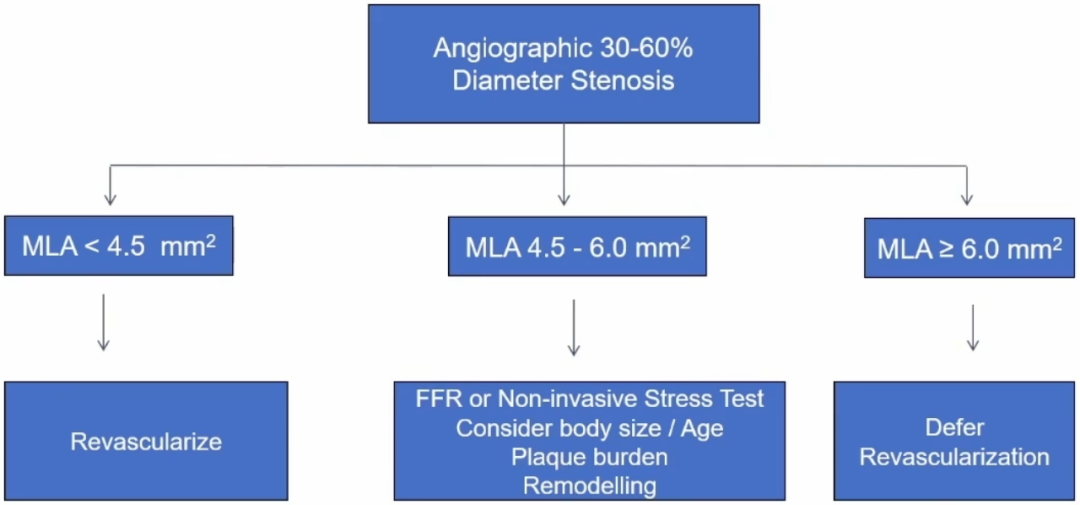

参考IVUS-MLA数据选择LM治疗策略

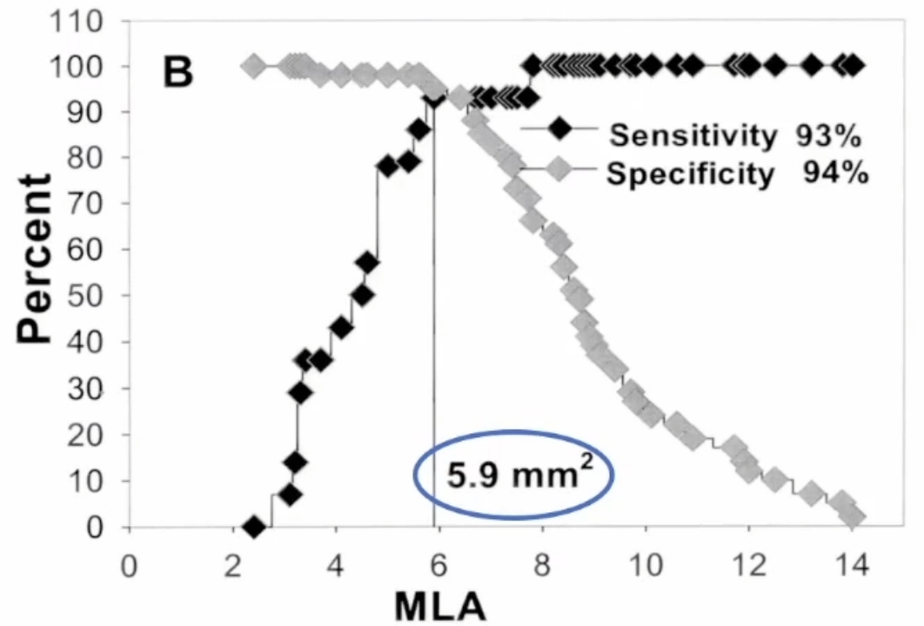

Jasti等人在2004年发表在Circulation上的一篇小样本研究提示,IVUS-MLD 2.8mm和MLA 5.9m㎡是预测FFR<0.75的界值。

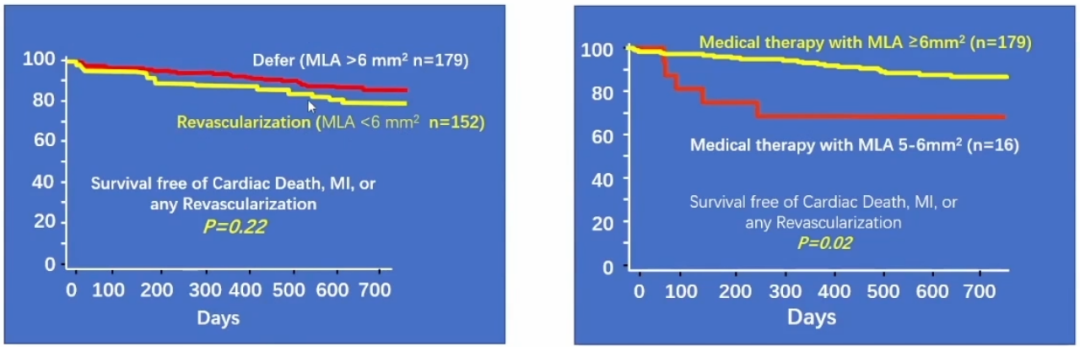

2011年JACC发表的一篇研究,验证了左主干病变血运重建MLA界值定为6m㎡的安全性。对152名MLA <6m㎡的患者进行了LMCA血运重建,179名MLA≥6m㎡的患者推迟LMCA血运重建,在2年的随访期间,两组人群预后无显著差异。对179名MLA≥6m㎡、16名MLA 5-6m㎡的患者行药物治疗,结果显示MLA≥6m㎡的患者进行药物治疗效果更好,两组数据有统计学差异(P=0.02)。研究结果说明MLA cut-off值定为6m㎡具临床价值。

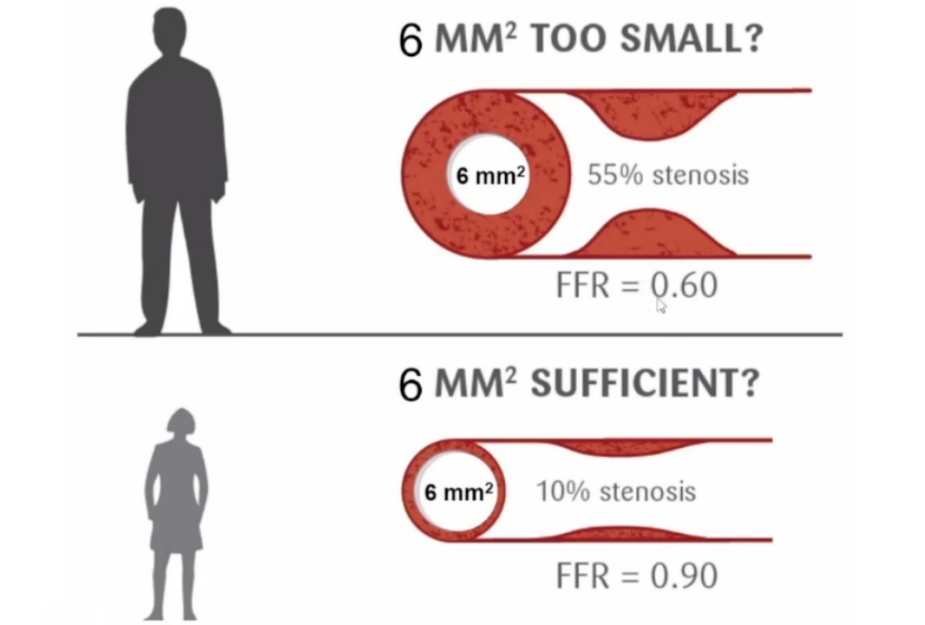

但是,MLA的界值需要辩证看待,临床根据患者的不同情况,如斑块负荷、患者体型等进行综合评估。

病例1 心绞痛患者,造影示左主干中等程度病变。

IVUS辅助检查在间断主动脉收缩下MLA=6.8m㎡,舒张时更大,所以对于该患者不主张PCI,采取药物治疗。

2.判断LCX口部是否受限/预测分支闭塞风险

LCX口部是否受累?

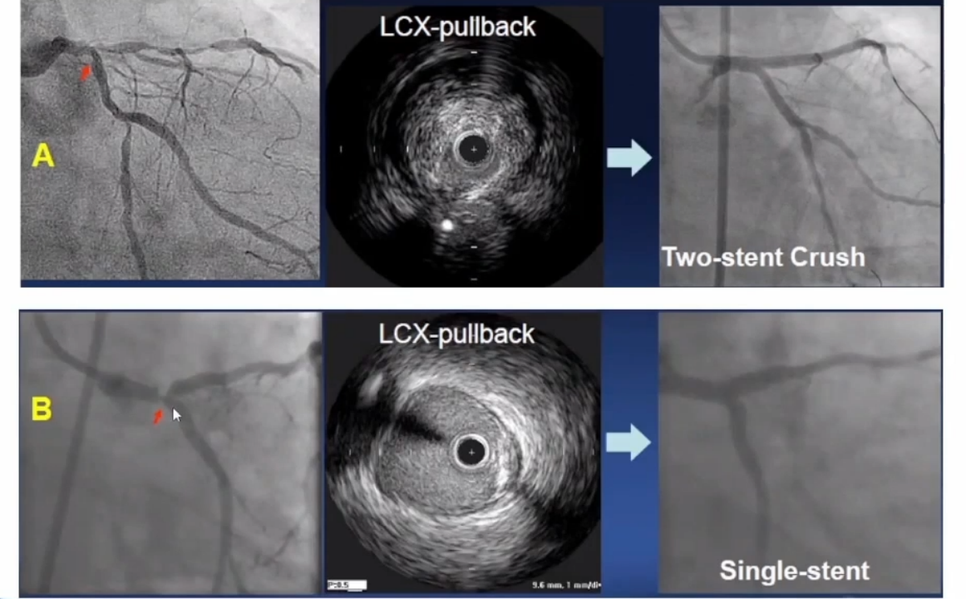

如下图A、B两个病例,均为回旋支口部病变,然而通过IVUS结果来看,A病例口部有明确斑块,所以采用双支架策略,B病例回旋支开口部情况良好,采取单支架技术即可。

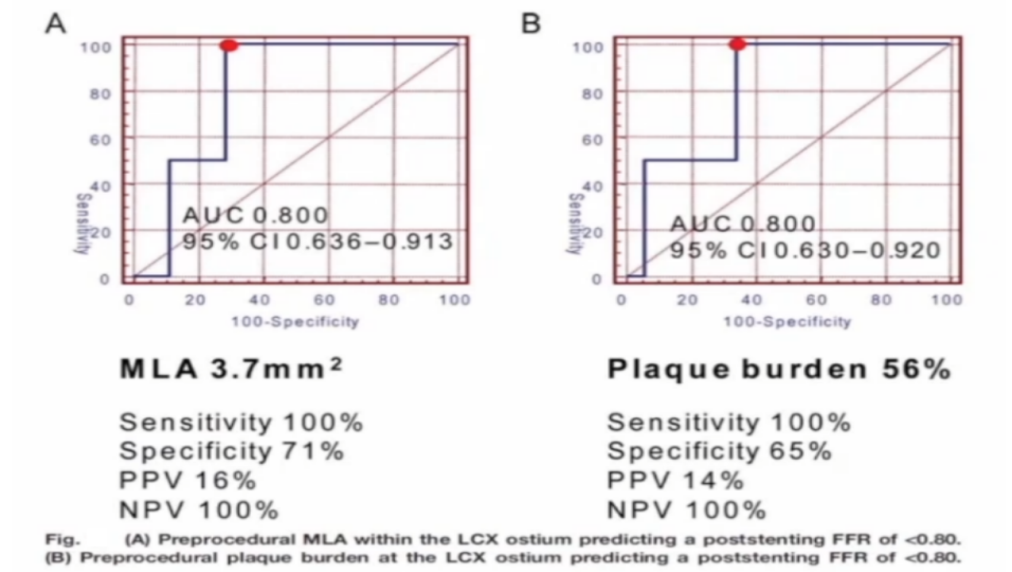

IVUS评估分支闭塞的风险

如果主干分叉LCX口部PB>56%、MLA<3.7m㎡,预示术后LCX FFR<0.8。对于这种闭塞高风险患者,推荐使用双支架技术。

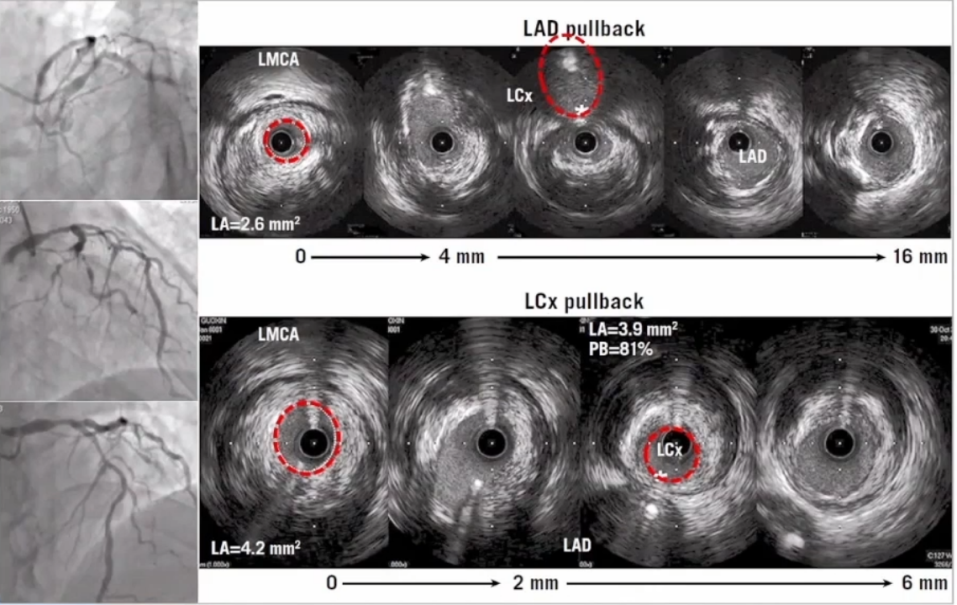

LAD回撤IVUS可能高估LCX开口,直接LCX回撤IVUS反映真实情况。

主/分支回撤IVUS的不同影像:

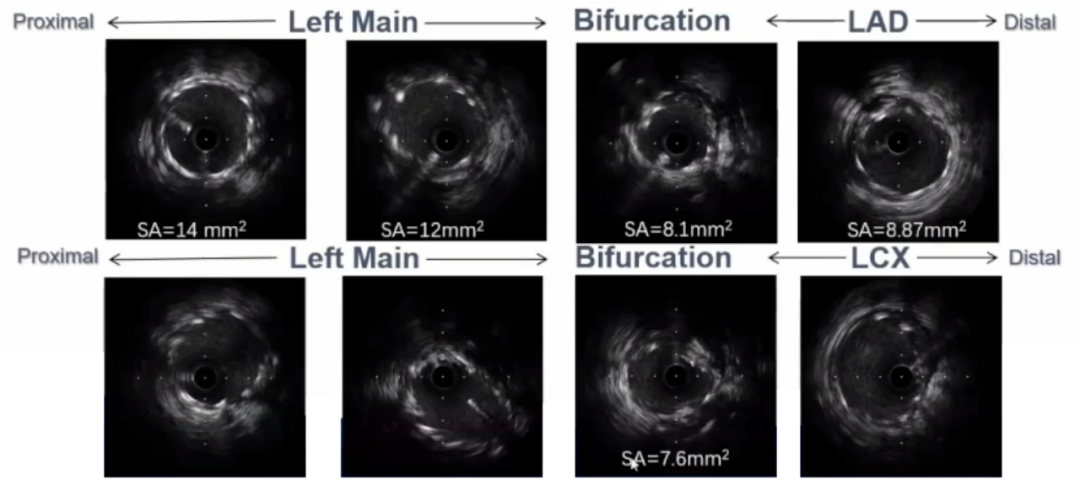

病例2 患者男性,58岁,稳定型心绞痛,多个分叉病变。

行IVUS可见对角支MLA=3.0m㎡,PB=65%,评估其置入支架后缺血可能性大,遂采取双支架策略;直接LCX回撤IVUS示口部情况良好,则采取单支架技术。

3.准确测量管腔和血管的大小、病变长度,优化支架膨胀

最近一项研究数据显示,行左主干支架手术后,如果有前降支或回旋支功能性缺血情况,患者3年的心血管死亡率明显增加,心功能不全、二尖瓣反流的概率明显增加。因此,术者一定要提高警惕,术前行IVUS,必要时增加其他功能学检查。

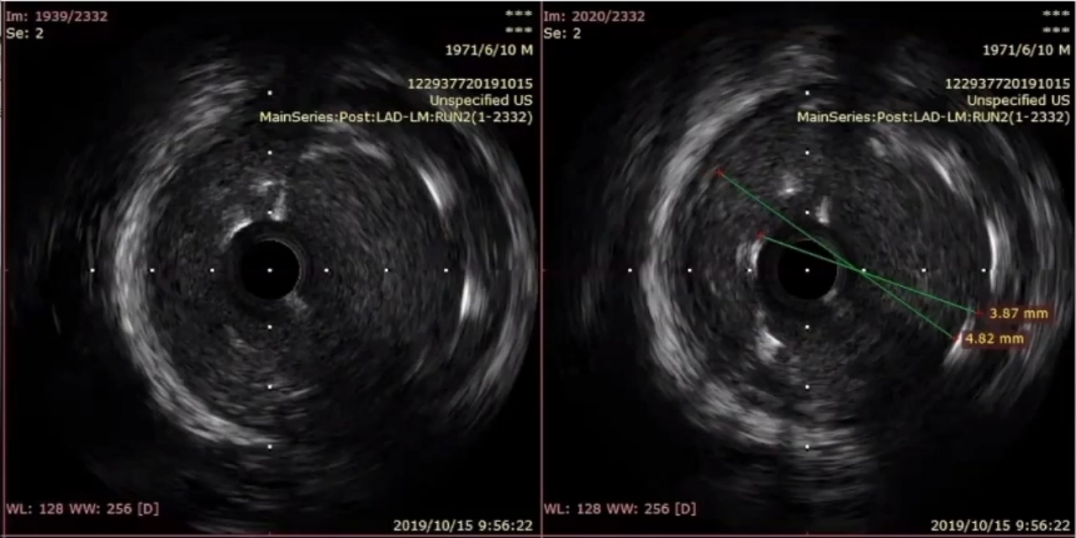

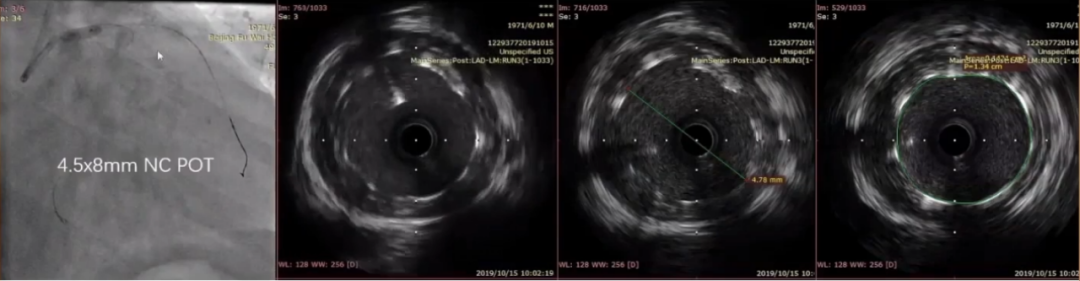

病例3 左主干前降支病变。

手术过程:

造影示手术成功贴壁良好,然而行IVUS发现支架膨胀不全。

选用4.5*8mm NC球囊进行近端优化(POT),IVUS示膨胀良好。该患者术后效果满意。

可见造影并不是完全可信的,尤其是对于左主干病变较大患者。故支架置入后尽可能使用IVUS进行评估,优化即刻和远期效果是值得推荐的。

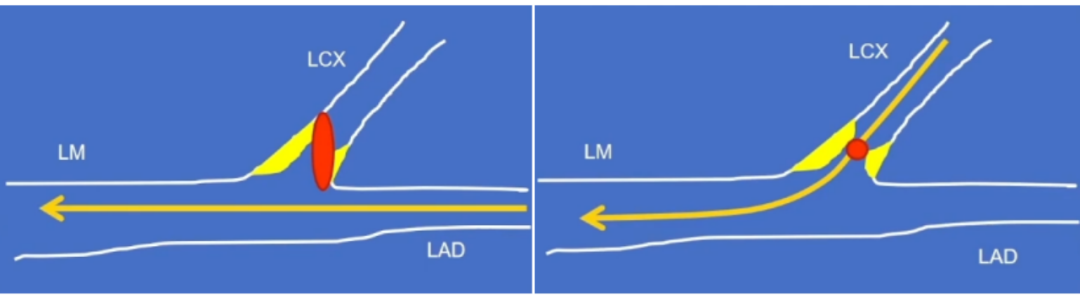

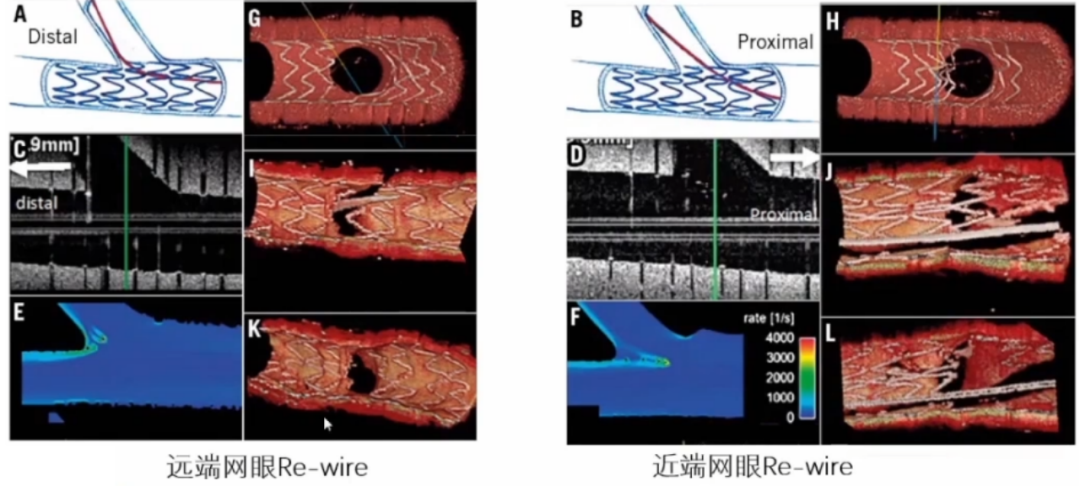

4.指导分支rewire位置

窦克非教授指出,手术中的技术细节也非常重要,IVUS能够指导分支rewire位置是否合适。

远端网眼rewire能够减少分叉脊的支架梁堆积。无论采取哪种策略,在选择rewire导丝位置时,基本上都是推荐从中端偏远位置进入。如果导丝从近端网眼进入,Kissing后会在近端局部形成一个新的支架梁的堆积,造成局部血流紊乱,导致远期的内膜沉积,造成分支开口狭窄。而从远端网眼进入,Kissing后支架梁突出会很少,分支开口处情况相对较好。

IVUS评估分支rewire位置:行IVUS检查,从主支回撤时观察rewire的位置,如果出现分支后很快就靠近主支支架,说明导丝是从偏远端网眼位置进入的,是术者希望看得到的结果。如果导丝是从偏近端网眼进入,必要时需要重新进行位置选择。

5.分析分支开口狭窄的因素及功能学意义

分支口部受累是再狭窄的预测因素。置入主支支架后,分支口部狭窄因素:界嵴、斑块、支架丝。

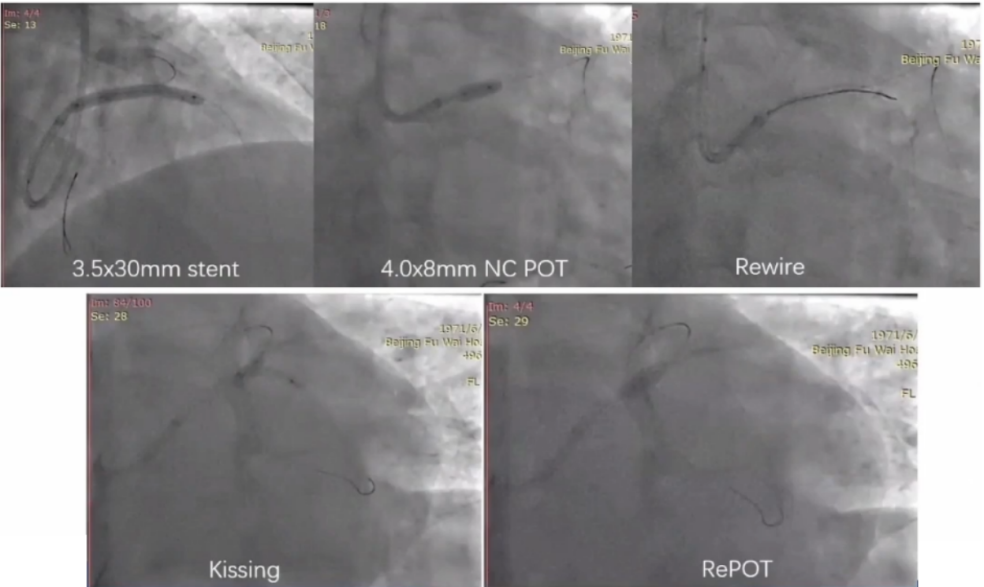

病例4 患者左主干、回旋支开口病变。

LM开口MLA=4.1m㎡,PB=80%,采取单支架技术治疗。行rewire、kissing、RePOT后,口部仍有轻度狭窄,遂采用IVUS判定这个狭窄在功能学上是否有意义。

对比IVUS结果,PRE:LCX口部MLA=6.35m㎡,PB=61%;POST:LCX口部MLA=6.42m㎡,PB=60%。IVUS证实残留的小狭窄并没有功能学上的问题,手术效果满意。

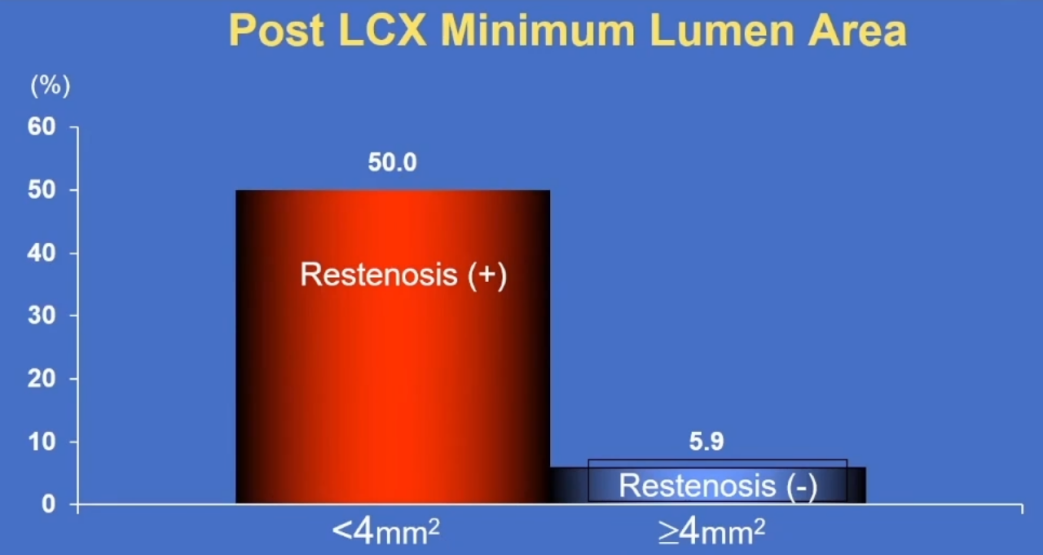

病例5 左主干病变,回旋支狭窄。

采取单支架技术处理后,CX口部MLA 3.0m㎡,PB 70%,判断狭窄具有功能学意义,即使即刻不显著,但是患者远期再狭窄概率也很大。

采用Culotte技术进一步处理,主支、分支口部面积明显改善。

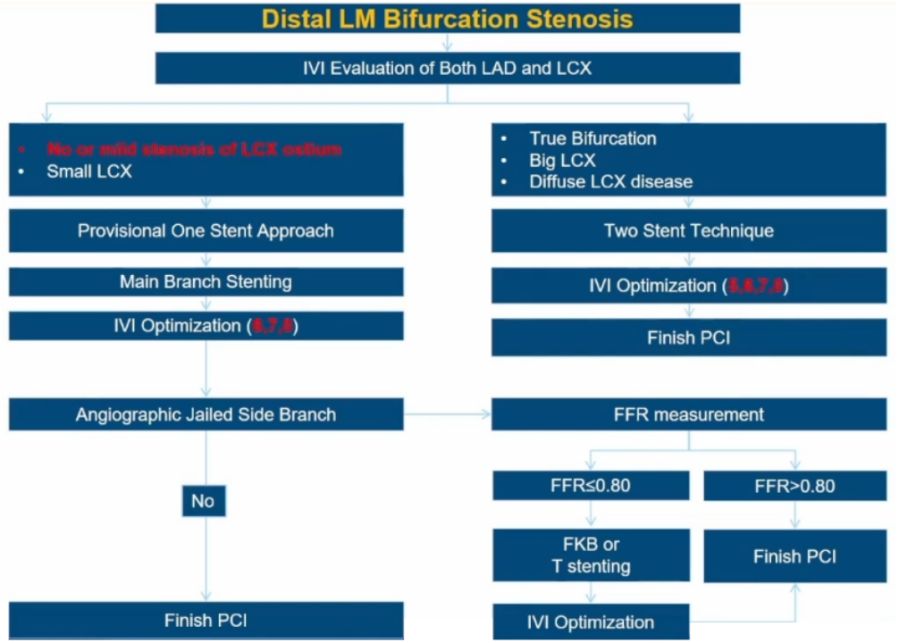

对于LM分叉病变,首先用IVUS评价,分别看前降支和回旋支,如果是轻度狭窄或者回旋支较小,可选择单支架,处理后IVUS显示MLA是否达到6-8m㎡,评估是否会有Jailed Side Branch,如果没有则结束手术,如果有则进行FFR功能学检测。如果开始评估是就是真性分叉、大的回旋支或者大的弥漫病变,则直接选择双支架策略,术前、术中通过IVUS优化。

目前在临床上,对于左主干病变术者都会使用IVUS来决定术前、术中策略,尤其对于复杂性左主干分叉病变尤其强调IVUS的使用。窦克非教授指出,IVUS和FFR评估对左主干分叉病变的介入治疗策略制定及远期预测已显现出极大的应用指导价值,所以强烈推荐应用IVUS评估左主干分叉病变的严重程度,同时结合患者的临床特异性,制定最佳的治疗策略,给患者带来最大的临床获益。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动