刘俊教授:心肌梗死并发症的外科治疗策略

急性心肌梗死是冠状动脉血供急剧减少或中断,心肌严重持续性缺血缺氧,从而引起的心肌坏死,是冠心病中最严重、危害最大的病症之一,起病急、发展快、死亡率高。急性心肌梗死常伴发严重的合并症,如心室壁瘤、室间隔穿孔、急性缺血性二尖瓣关闭不全(急性乳头肌断裂/功能不全)、心脏破裂/假性室壁瘤,这些并发症是促使死亡的重要因素,也是外科手术的绝对适应症。早期发现和及时、有效处理AMI并发症是降低AMI病死率的关键。在急性心梗后心脏破裂的救治浦东急诊PCI治疗沙龙第四期,同济大学附属东方医院刘俊教授做了心肌梗死并发症的外科治疗策略分享。

急性心肌梗死是冠状动脉出现急性阻塞,心肌因缺血出现坏死,使得心脏功能受损的一种可能危及生命的急性病症。再灌注治疗的时间延迟(Time delays),是STEMI管理中的关键问题。STEMI患者,如有心源性休克、但是无心脏骤停,从第一次医疗接触起60-180分钟之间每10分钟治疗延迟,将导致PCl治疗患者中死亡率上升3.3%。在稳定的STEMI患者中,时间延迟的相关性显著降低。患有心源性休克或院外心脏骤停的高风险STEMI患者是从加快治疗途径的所有步骤中获益最多的患者。

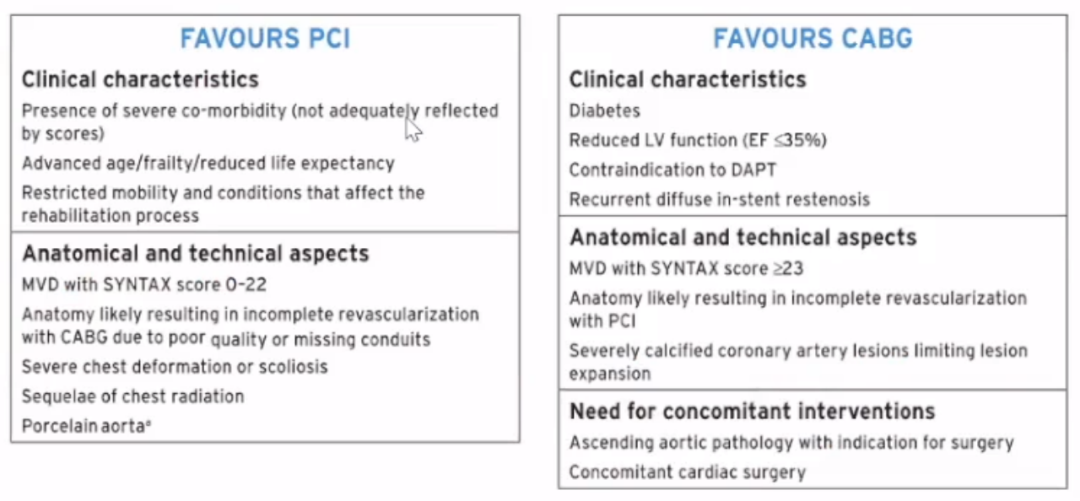

在稳定性多支血管和/或左主干冠状动脉疾病患者中,决定PCl和CABG时需要考虑的因素。

急性心肌梗死致死的主要原因为循环衰竭,而循环衰竭往往由于严重的左心室功能障碍或AMI某一机械性损伤所致。AMI并发症分为急性期和非急性期并发症,其中急性期的机械并发症是AMI致死的主要原因。

心肌梗死机械并发症包括心室壁瘤形成、室间隔穿孔形成、急性缺血性二尖瓣关闭不全(急性乳头肌断裂/功能不全)、心脏破裂/假性室壁瘤。

定义:

心室壁瘤是梗死区域出现心肌全层坏死,进而室壁扩张、变薄,坏死的心肌逐渐被纤维疤痕组织所替代,心脏收缩时病变区薄层的心室壁向外膨出,丧失活动能力,呈现反常运动。

诊断:

心电图:持续性ST-T抬高;

超声心动图:敏感性和特异性都高;

磁共振检查(MRI);

左心室造影:是最重要的诊断标准;

核素扫描和正电子断层扫描(PET)检查。

治疗

左心室室壁瘤的治疗

-

再灌注治疗;

-

药物治疗;

-

辅助治疗:IABP 及其他;

-

外科治疗:手术切除术、心脏移植。

外科手术指征:

-

室壁瘤直径≥5cm;

-

内科治疗无效的反复心力衰竭;

-

保守治疗无效的严重室性心律失常;

-

室壁瘤内血栓形成,血栓有脱落倾向、或已经发生脑梗;

-

室壁瘤有破裂出血倾向;

-

合并有二尖瓣反流,需要外科同期处理。

手术治疗的目的:

-

减少室壁瘤体积及左心室容积,进而可减低左心室的室壁应力和心肌耗氧量;

-

清除血栓;

-

重塑左心室的形态。

手术方式

-

室壁瘤切除+线性缝合;

-

Dor's procedure。

定义:

心梗后室间隔穿孔(VSR)是AMI后室间隔出现破裂引起的继发性室间隔缺损,是急性心肌梗死少见但严重的并发症,大约占心脏破裂的10%,心肌梗死总死亡率的5%,多发生于心肌梗死后3-5日。室间隔破裂自然病程凶险,预后差,一旦穿孔可迅速发生心力衰竭、心源性休克,并且进行性加重,内科保守治疗效果差。室间隔穿孔引起突发的心室水平的左向右分流,心排出量急剧下降,其程度与穿孔大小、左右心室功能、肺循环阻力和体循环阻力的大小及两者之间比值有关。

临床表现:

大部分患者表现为胸痛加重,几小时内出现低血压或心源性休克,严重心力衰竭,新出现的杂音,杂音位于胸骨左缘第3-4肋间或心尖区内侧,粗糙响亮的全收缩期杂音。心脏超声检查是诊断室间隔穿孔简便易行且较为准确的方法。

治疗:

-

药物治疗:利尿剂、血管扩张剂、正性肌力药物、IABP ;

-

内科介入封堵:室间隔穿孔较小、分流量不大、血流动力学稳定;心梗后2-6周;

-

外科手术治疗:

-

血流动力学不稳定—选择急诊手术;

-

血流动力学稳定—梗死后>1个月;

-

VSD采用巨大补片旷置原则。

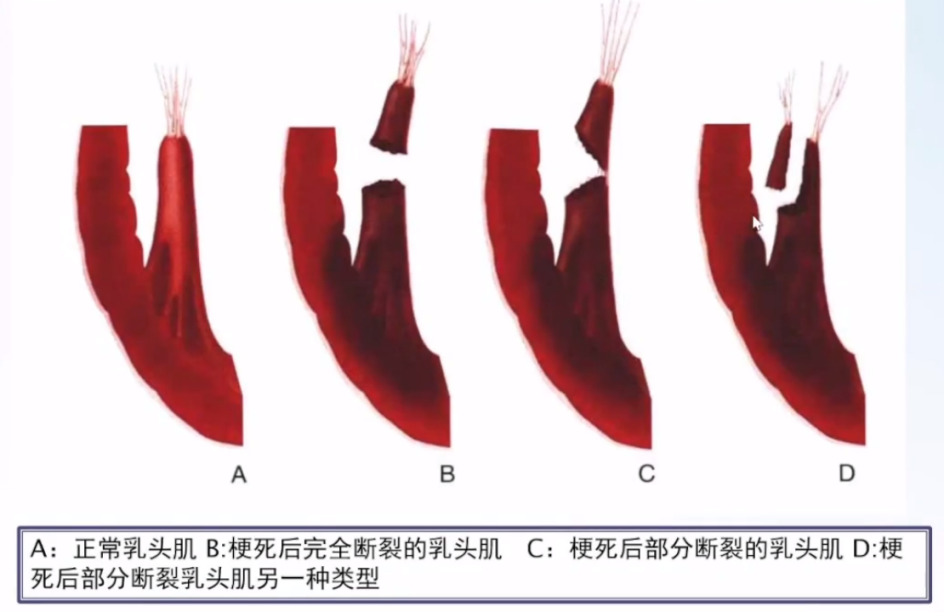

急性缺血性二尖瓣关闭不全是急性心梗的常见并发症,由局部和整体左室重构引起,是心衰和死亡的独立预测因子。MR通常发生在急性心梗7-10天内,但乳头肌断裂所致 MR可发生在心梗的1-14天内。轻度至中度临床症状可在AMI早期阶段行多普勒超声心动图检测。

乳头肌断裂最常见的临床症状

-

急性肺水肿;

-

心源性休克;

-

电机械分离(无脉电活动);

-

典型体征:全收缩期杂音。

诊断:

-

心电图:相关性较低;

-

胸片:肺水肿;

-

食道超声心动图(TEE):可以清晰显示断裂的乳头肌,是最有效的诊断手段;

-

右心导管:不常用;

-

冠状动脉造影+左室造影。

治疗:

-

尽早使用血管扩张剂,控制血压;

-

必要时植入IABP;

-

如血流动力学稳定,可先行内科治疗,择期行外科手术治疗;

-

如病情恶化尽早行外科手术治疗(瓣膜置换)。

定义:

是急性心肌梗死后最致命的并发症,为罕见并发症。心脏游离壁破裂时大量的血液迅速涌入心包腔,导致急性心包填塞和血流动力学障碍。分为:急性游离壁破裂、亚急性游离壁破裂。

治疗:

-

早期发现和迅速采取措施抢救是治疗的关键。

-

心包穿刺引流;

-

IABP;

-

快速补液;

-

为外科手术创造条件,但手术成功率低。

-

当血栓、血肿和心包壁层粘连在一起将左心室破口封闭时可能发生心脏不完全破裂,逐渐出现血栓机化并与心包形成假性室壁瘤,此类情况应限期行手术治疗。

患者,女性,72岁。

主诉:反复胸闷2年,加重2月入院。

病史:老年女性患者,有反复胸痛发作史2年;急诊心肌蛋白 2.04ng/ml,心电图提示:前壁导联ST段水平上抬,下壁导联Q波形成。

心脏彩超提示:左心室心尖部巨大室壁瘤形成,51*39mm,大量血栓形成,二尖瓣中度关闭不全,LVEF 13%。

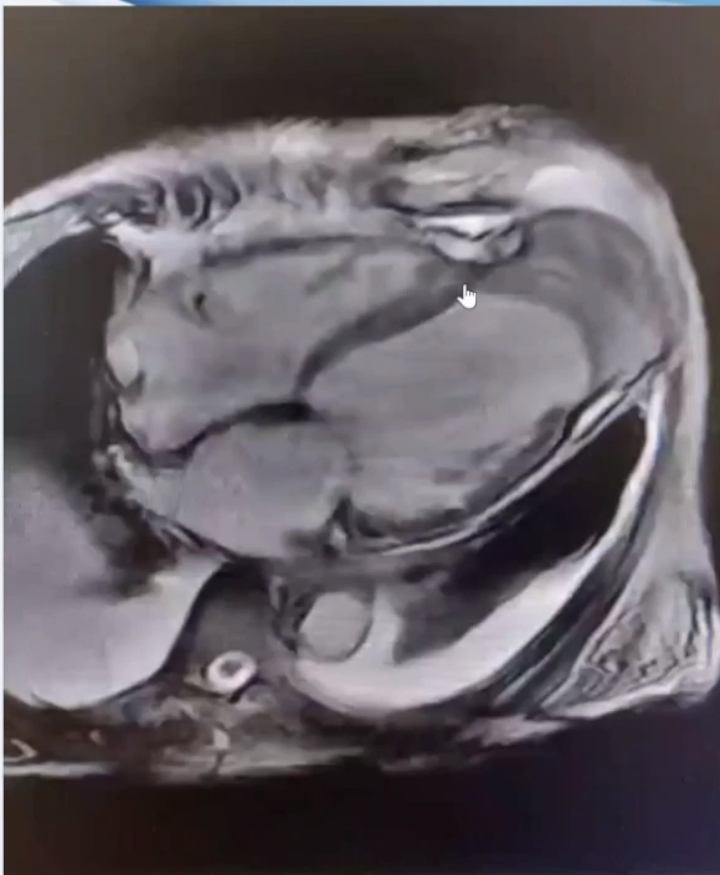

心脏磁共振:心尖部充满室壁瘤,瘤体大且充满血栓。

冠脉造影:显示前降支闭塞,前段、中段闭塞。

术前诊断:冠心病,亚急性心肌梗死,心室壁瘤形成,左室血栓,心功能不全,高血压,糖尿病,肾功能不全。

手术方案:

体外循环并行下,诱导室颤;

室壁瘤切除+左心室血栓清除;

取牛心包补片,缝合于室壁瘤颈部隔离室壁瘤,毡片三明治法缝合左室切口(Dor’s procedure);

冠脉搭桥术(SVG-LAD、SVG-RCA)。

预后:术后13天出院,复查心脏超声:左室舒张末内径58mm,二尖瓣轻度反流,LVEF36%。

患者男性,77岁。

主诉:反复胸闷气急半月。

病史:入院前半月开始反复胸闷、气急。入院查心肌蛋白 0.028 ng/ml。心电图:前壁导联异常ST 段抬高,急性前壁心梗演变期。

心超提示:心尖部室壁瘤形成(51*35mm),室壁瘤内血栓形成,心尖部15*6mm低回声,中量心包积液,LVEF 45%。

冠脉造影:前降支闭塞性病变,未开通前降支,后行介入治疗。

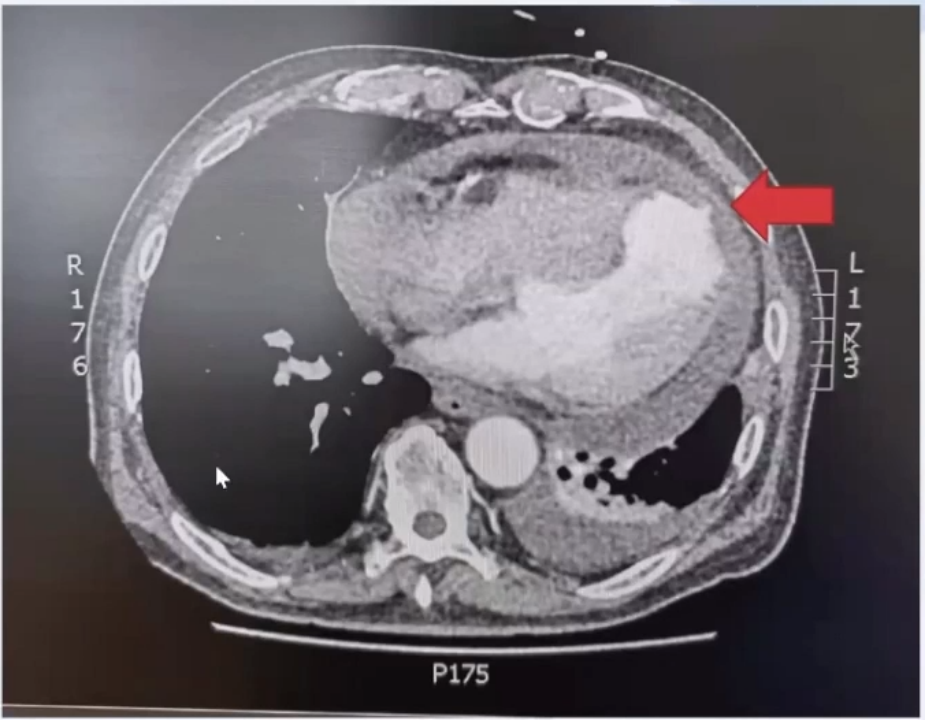

心脏磁共振:心包大量积液,增强CT上显示左室破口。

根据病史及辅助检查,该患者高度怀疑假性室壁瘤形成,局部血栓堵塞破口,未加重出血。

诊断:冠心病,亚急性前壁心肌梗死,心尖部假性室壁瘤形成,心包积液,心功能3 级,骨髓异常增生,血小板增多症。

手术方案:

升主动脉+右心房插管建立体外循环。并行循环,诱导室颤。

探查见左室前壁破裂,破口约5mm,心包内大量血块,予清除左室腔内血栓。

切除室壁瘤,牛心包缝合于瘤颈部,隔离室壁瘤,带毛毡条三明治法缝合左心室破口(Dor's procedure)。

冠脉搭桥:SVG-LAD 。

体外停机顺利。

患者康复顺利,术后7天转出ICU,13天出院。

急性心肌梗死(AMI)是冠心病中最严重、危害最大的病症之一,而AMI并发症更是促使死亡的重要因素,尽管进入再灌注治疗时代后,机械并发症明显减少,但因其起病急,死亡率高,预后差,再血管化时间至关重要。早期识别并及时干预对于急性心梗后机械并发症的处理至关重要,可为这部分患者赢得外科/介入手术的时间。并发症发生后,早发现早治疗能为患者带来一线生机。

专家简介

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动