尚云鹏教授:PCI术后患者DAPT策略的优化

抗血小板药物是心脑血管疾病预防与治疗的基础。对于接受经皮冠状动脉介入术(PCI)治疗的冠心病患者而言,双联抗血小板治疗(DAPT)是预防其术后心脏及全身缺血事件的指南推荐策略。但是,实际临床应用中面临诸多问题。

近年来,随着风险评估手段的优化、介入治疗器械的更新迭代以及强效P2Y12受体抑制剂的推广应用等,PCI术后患者DAPT策略一直在不断地进行优化探讨,旨在进一步提升患者的临床获益。那么如何优化DAPT策略?优化有哪些思路?浙江大学医学院附属第一医院的尚云鹏教授以《PCI术后患者DAPT策略的优化》为题,在近期的一场学术会议上做了详细报告。

2017年欧洲心脏病学会(ESC)发布的《ST段抬高型急性心肌梗死患者的管理》建议:对于直接PCI的患者,使用负荷剂量阿司匹林和普拉格雷或替格瑞洛;对于溶栓治疗的患者,使用负荷剂量阿司匹林和氯吡格雷。2017年ESC《冠心病患者双抗治疗指南》推荐使用PRECISE-DAPT和DAPT评分评估风险/获益,确定双抗疗程。

2021 年中国首部《冠心病双联抗血小板治疗中国专家共识》发布,旨在规范DAPT在冠心病中的应用,在尽可能减少缺血相关事件的同时,降低出血风险,提高临床净获益,进而改善冠心病患者二级预防效果,减轻疾病与社会负担。

国内外指南均着重介绍了“DAPT”的出血风险评估、出血处理。目前,减少出血事件成为进一步提高抗血小板治疗效果的主要目标。

在接受PCI的患者中,约有20%存在高出血风险,其中年龄、药物使用等是重要影响因素。而服用DAPT药物导致出血也是影响患者停止DAPT治疗的重要原因。PARIS研究显示,PCI患者因出血或不依从而停止DAPT比例较高(23.3%DAPT未满1年,其中因出血或不依从导致的停药率达9.8%,至第二年该比例上升至14.4%)。另外一项前瞻性多中心研究显示,PCI患者接受DAPT治疗(ASA+普拉格雷)后13.6%发生出血,因滋扰性出血或内出血而停药的概率高达15.3%。

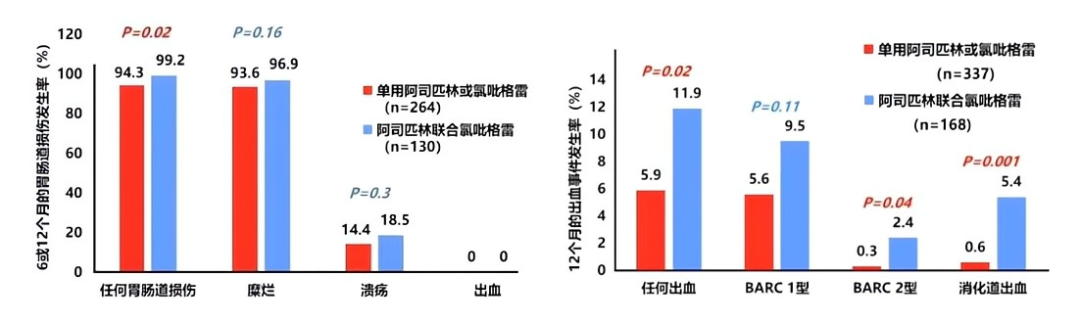

对此,研究者们进行了常用抗血小板药物的安全性研究,以确定抗血小板治疗的疗程与强度。韩雅玲院士团队开展的OPT-PEACE研究,纳入PCI术后经过 6个月的DAPT且胶囊内窥镜显示无溃疡或出血(含糜烂)的患者(n=505)。随机分为阿司匹林+安慰剂组(n=168)、氯吡格雷+安慰剂组(n=169)和阿司匹林+氯吡格雷组(n=168),观察随访6个月后胃肠道黏膜损伤情况。结果显示:相较于单用阿司匹林或氯吡格雷,阿司匹林联合氯吡格雷12个月的胃肠道损伤发生率显著增高(94.3% vs 99.2%;P=0.02),轻微出血发生率显著升高(5.9% vs 11.9%;P=0.02),尤其是消化道出血(0.6% vs 5.4%;P=0.001)。

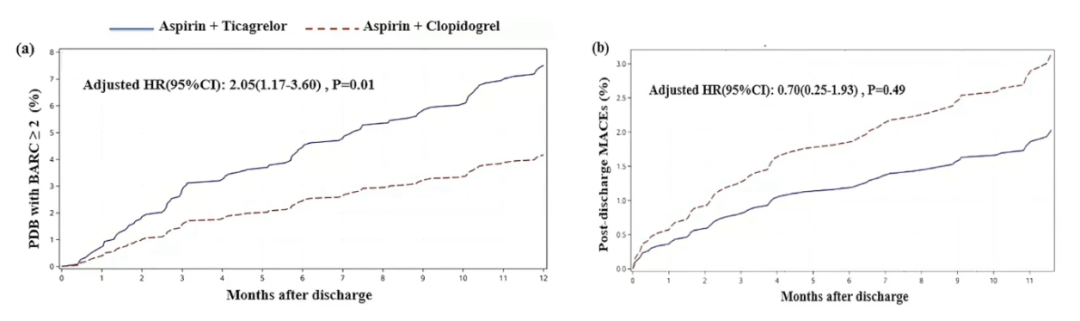

陈韵岱教授团队开展了我国首个全国性、多中心、前瞻性BRIC-ACS研究,旨在在真实世界中评价出院后出血(PDB)对中国ACS患者PCI术后MACE发生率的影响。结果发现,2381例患者中,随访1年期间PDB发生率为4.9%,与MACE密切相关(P=0.02);在联合阿司匹林的基础上,与持续使用氯吡格雷治疗的患者(n=1813)相比,持续使用替格瑞洛治疗的患者 (n=199) 出院后出血的风险显著更高 (8.0% vs 4.4%;P=0.01)。

因此,平衡缺血和出血风险是DAPT决策必须面对的选择,是PCI患者获益的关键。

应该如何平衡缺血和出血风险,优化DAPT策略?建议以下优化思路:

1.评估缺血/出血风险;

2.启动DAPT前出血高危因素的问诊与筛查;

3.使用合适的抗血小板药物;

4.实施DAPT期间减少出血的措施;

5.选择合适的DAPT疗程;

6.多学科协作处理出血问题;

7.提高临床医师对抗栓治疗合并出血的风险与危害的认识。

多项指南和共识提出需进行缺血和出血风险的评估。如2020年ESC发布的《非ST段抬高型急性冠状动脉综合征指南》总结了评估PCI患者血栓事件风险的临床因素;《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南》推荐评分对STEMI患者进行早期危险分层;《冠心病双联抗血小板治疗中国专家共识》推荐ARC-HBR定义的出血风险标准作为临床决策的参考。

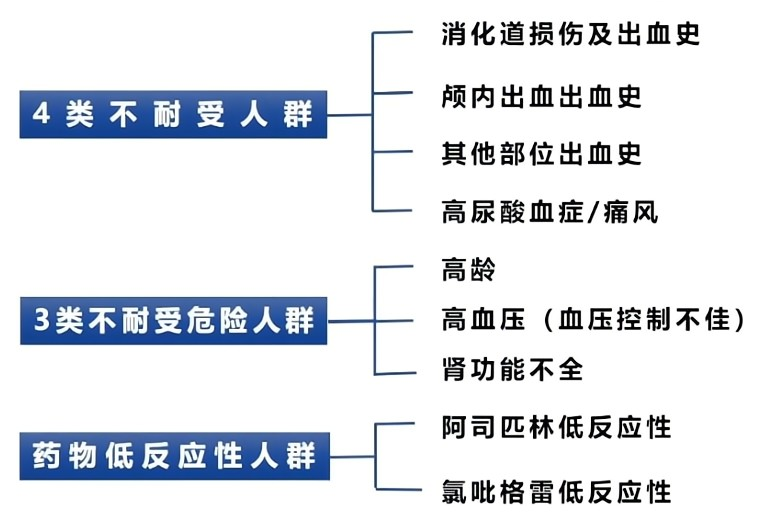

2021 年《常用口服抗血小板药物不耐受及低反应人群诊疗专家共识》提出要注重患者问诊,筛查抗血小板药物不耐受高风险人群。具体分类如下图:

合理选择缺血风险和出血风险最小化的抗血小板药物。

-

COX-1抑制剂

阿司匹林已有百年历史,其剂型也经历了几次变革,从片剂到泡腾片再到肠溶片,其中肠溶片在阿司匹林药物上加了包衣,使药片在胃部不溶解,直到肠道才发生作用,很大程度上解决了胃部不适的副作用问题。但是并未从根本上解决胃肠道损伤的问题。

消化道出血仍是DAPT最常见的出血并发症。COX-1抑制剂导致上消化道出血的主要机制包括药物削弱胃粘膜保护、合并溃疡或HP感染、药物影响止血功能。

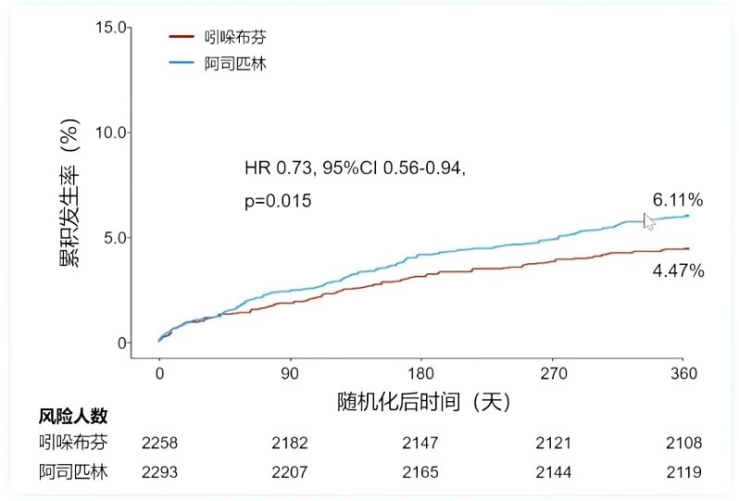

吲哚布芬抗血小板的作用与阿司匹林相当,且不良反应更少。一项在健康男性中进行的随机对照研究,分别接受吲哚布芬200mg bid和阿司匹林300mg qd治疗一周,通过胶原激活后测定全血的TX和6-keto-PGF1生成的浓度。结果用药后,阿司匹林组和吲哚布芬组全血TX分别降低98%和97%,全血PGF1分别降低91%和20%。

另外,OPTION研究是国际上首个评估吲哚布芬和阿司匹林在PCI术后有效性与安全性的随机、开放标签、大规模多中心RCT研究。研究表明,在心肌肌钙蛋白阴性并接受冠状动脉药物支架(DES)植入术的冠心病患者中,吲哚布芬联合氯吡格雷治疗12个月的疗效不劣于阿司匹林联合氯吡格雷,且12个月净不良事件发生风险下降27%。该研究结果对冠心病患者PCI术后DAPT最佳策略选择具有突破性的意义。

-

P2Y12抑制剂

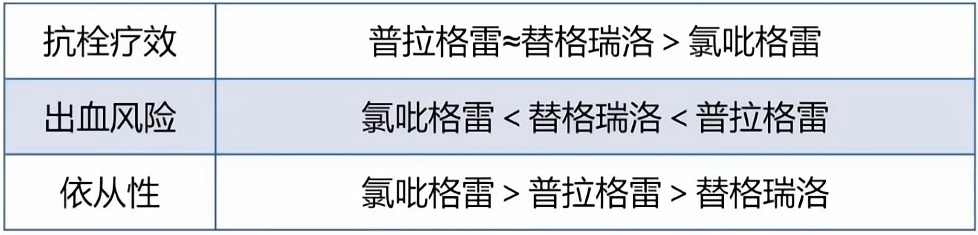

P2Y12抑制剂经历了较长的发展历程,代表性药物包括噻氯匹啶、氯吡格雷、普拉格雷、替格瑞洛、坎格雷洛(Ⅲ期研究阶段)。虽然指南推荐急性冠脉综合征(ACS)优选强效P2Y12受体抑制剂(普拉格雷或替格瑞洛),但氯吡格雷仍被广泛应用。

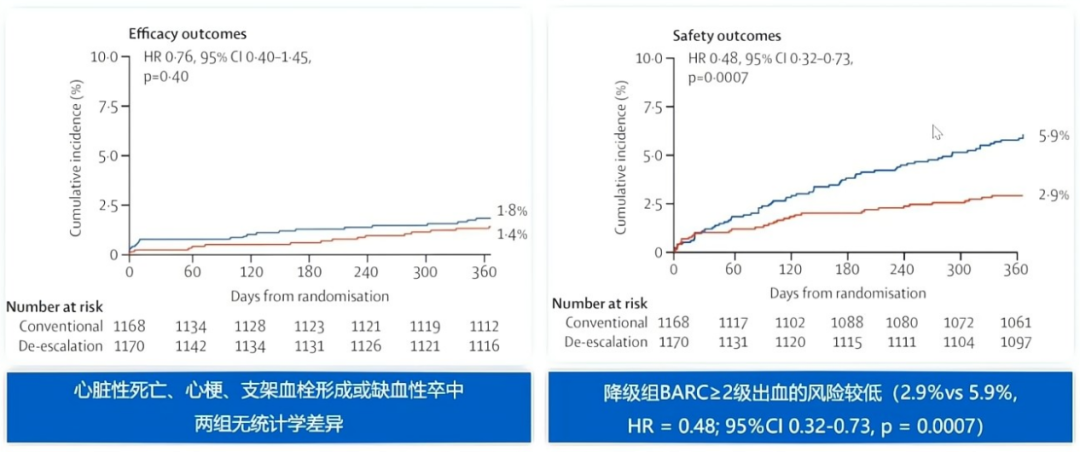

强效P2Y12受体抑制剂(普拉格雷、替格瑞洛)剂量减半,或可提高临床获益(在保证疗效的基础上减少出血风险)。2020年HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS研究,是在PCI术后的ACS患者DAPT治疗1个月后将普拉格雷剂量减半,观察随访1年间净不良临床事件的发生情况。结果剂量减半组的净不良事件发生率显著降低(7.2% vs 10.1%,P=0.012),BARC≥2级出血的风险显著降低(2.9% vs 5.9%,P=0.0007)。

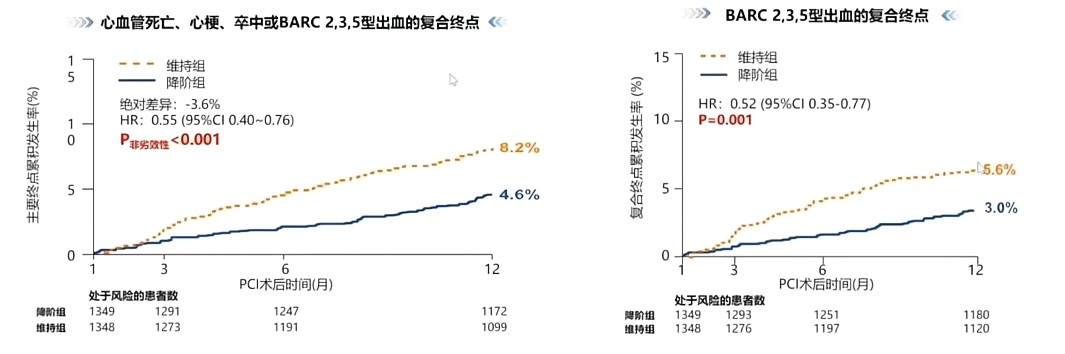

另外,TALOS-AMI研究以阿司匹林+替格瑞洛(维持)为对照,比较阿司匹林+氯吡格雷(降阶)的治疗获益。结果显示随访12个月期间,降阶组心血管死亡、心梗、卒中或BARC 2,3,5型出血的复合终点发生率显著低于维持组(4.6% vs 8.2%,P非劣效性<0.001),BARC 2,3,5型出血的复合终点累积发生率也显著降低(3.0% vs 5.6%,P=0.001)。

-

没有完美的抗血小板药物,没有完美的DAPT方案;

-

只有不断“优化诊疗”的医生和“优化”的DAPT方案;

-

将合适的方案给合适的患者,就是“完美。

以COX-1抑制剂为基础的DAPT策略仍是PCI术后的标准治疗方案。优化DAPT策略,平衡缺血和出血风险,提高患者依从性,有助于提高临床净获益。“临床净获益”逐渐成为评价DAPT方案的重要内容,以OPTION为代表的高质量研究值得被关注,期待更多优化DAPT方案的研究出现!

专家简介

关注医谱学术,实时掌握最新动态!

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动