REVIEW | 心力衰竭定义的历史演变

心力衰竭(Heart Failure, HF)是一个重要的全球性公共卫生问题,特别是在老年患者中,是死亡和疾病的主要原因。心力衰竭被广泛认为是住院的常见原因,导致巨大的医疗费用支出,并显著影响患者的生活质量。

在2023年版The ESC Textbook of Heart Failure 中,Groenewegen等学者将心力衰竭描述为一种流行病;目前,全球约有6400万人受其影响,由于人口老龄化,心力衰竭的患病率正在增加。量化心力衰竭的负担是一个困难的挑战,这是由于该疾病的复杂特征以及心力衰竭定义随时间的演变。

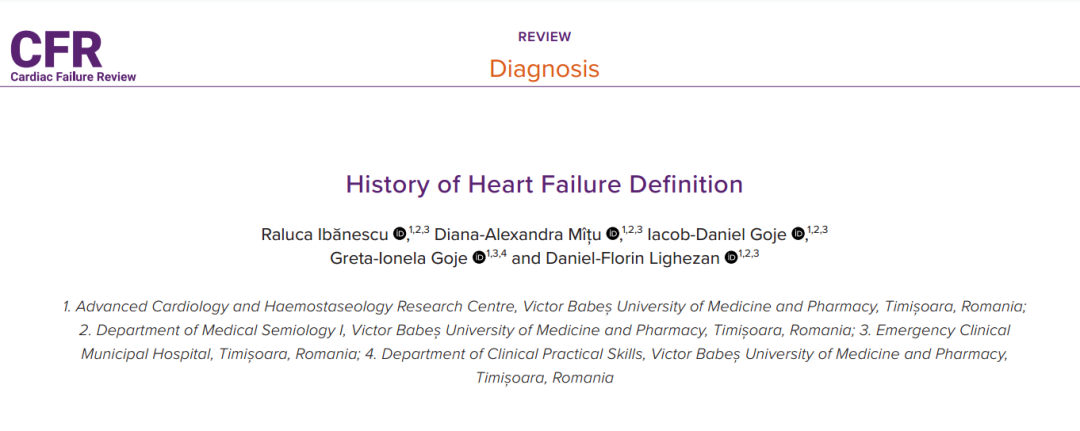

心力衰竭的定义和概念随着时间的推移经历了重要的演变,反映了医学知识和技术的持续发展。

最古老的失代偿性心力衰竭病例记录是意大利学者Ernesto Schiaparelli在埃及王后谷的一座坟墓中发现的骨骼。意大利都灵的埃及博物馆目前保存着这些文物,可追溯到3500多年前。这些遗骸来自一位居住在第18王朝时期的埃及贵族。病理学家Andreas Nerlich进行组织学检查后,在排除其他疾病作为"肺部气腔积液"的原因后,确定了肺水肿的存在,可能由心力衰竭引起。

而我国《黄帝内经》早在公元前2600年就论述了水肿。希腊和罗马手稿描述了可能是心力衰竭的情况,但这些书籍中提到的最常见症状——呼吸困难和水肿——可能由心力衰竭以外的其他原因引起。

《希波克拉底全集》讨论了啰音,声明如果将耳朵贴在胸部并听一会儿,可能会听到类似沸腾醋的声音。此外,他还提到了一种相对现代的方法,通过在肋骨上钻孔来清除积液,但当时似乎缺乏对积液积聚原因的理解。

随后,古埃及、希腊和印度将紫花洋地黄作为药物使用,这导致了心力衰竭的最早描述。尽管数个世纪以来广泛使用放血和水蛭治疗,但在William Withering 1785年发表关于在心力衰竭治疗中使用洋地黄益处的报告后,患者的临床状况显著改善。

1933年,Thomas Lewis爵士在其教科书《心脏病》中强调,“心血管医学的精髓是识别早期心力衰竭"。基于这一观点,最初心力衰竭被简单定义为“心脏无法充分排空其内容物的状态"。虽然从根本上是正确的,但这个本质上准确的初级定义未能捕捉到该疾病临床表现的复杂性和多样性。

1950年,Paul Wood提出了该综合征的更全面定义,将其描述为心脏无法充分循环血液以满足身体需要的状态,即使在充盈压力适当时也是如此:“心脏无法在充盈状态下维持身体需要的充分循环的状态"。

1980年,Eugene Braunwald扩展了心力衰竭的定义,将其定义为“一种病理生理状态,其中心功能异常导致心脏无法以与代谢组织需求相称的速度泵血"。

1985年,在"综合征"一词首次用于这种病理概念后不久,Philip Poole-Wilson将心力衰竭定义为“由心脏异常引起的临床综合征,通过血流动力学、肾脏、神经和激素反应的特征性模式来识别"。

1928年,美国心脏病学家Harold Brunn与纽约心脏协会合作,提出了心力衰竭的NYHA分级,作为评估和传达心力衰竭严重程度的标准化框架,现已成为这些患者症状监测的标准。

NYHA功能分级提供了一种简单的方法来描述心力衰竭的程度。它根据症状严重程度和体力活动期间的限制将患者分为四类:

-

NYHA I级:无限制,常规运动不引起过度疲劳、呼吸困难或心悸

-

NYHA II级:体力活动轻度限制,休息时舒适,但平常活动引起疲劳、心悸、呼吸困难或心绞痛

-

NYHA III级:体力活动明显限制,休息时舒适,但少于平常的活动引起症状

-

NYHA IV级:无法进行任何体力活动而无不适,即使在休息时也存在心力衰竭症状,任何体力活动都会增加不适

1997年,美国心脏病学会(ACC)和美国心脏协会(AHA)发布的《心力衰竭评估和管理指南》采用了一种新的心力衰竭分级方法,强调疾病的进程和进展。ACC/AHA分级将心力衰竭分为四个阶段:

-

A期:确定有发生心力衰竭高风险的患者(高血压、糖尿病、肥胖、冠心病),但无结构异常或心力衰竭症状

-

B期:指有心脏结构异常(左心室肥厚、心室收缩功能障碍、心肌梗死史)但无心力衰竭症状的患者

-

C期:突出有心脏结构异常和当前或既往心力衰竭症状的患者

-

D期:确定对标准治疗难治且在休息时有严重症状的心力衰竭患者

传统的2013年ACC/AHA心力衰竭定义表述为“心力衰竭是一种复杂的临床综合征,由心室充盈或射血的任何结构或功能障碍引起"。然而,现有定义存在以下不足:

-

术语和诊断标准的变异性

-

并发诊断:未能突出可能增加、减少或掩盖诊断所需体征和症状的合并症

-

缺乏基于个体患者表型的个性化方法

-

诊断中生物标志物使用不足

-

缺乏统一的心力衰竭分期框架

-

缺乏明确的射血分数分类以进行个体化治疗

-

对通过识别和管理风险因素进行预防的关注不足

《心力衰竭杂志》和《欧洲心力衰竭杂志》于2021年发表了“心力衰竭的通用定义和分类"。

来自美国心力衰竭学会、欧洲心脏病学会心力衰竭协会和日本心力衰竭学会等组织的代表制定了这一国际共识,并得到了加拿大、印度、澳大利亚、新西兰以及中国等专业心衰学协会的认可。

新定义的关键要素

-

心脏机械异质性:定义为结构或功能性心脏障碍的存在,无论射血分数如何

-

利钠肽的强制性作用:确立利钠肽的存在作为诊断的强制性生物学条件

-

修订的分期系统:强调心力衰竭的症状性质,关注患者的临床状态

通用定义的新术语提供了准确和具体描述心力衰竭进程中临床变异性的机会:

-

新发/初发心力衰竭(New-onset/de novo HF):最近从心力衰竭前期进展为心力衰竭

-

恶化性心力衰竭(Worsening HF):尽管当前治疗,心力衰竭体征和症状下降

-

持续性心力衰竭(Persistent HF):描述缺乏改善,是需要治疗优化的负性预后标志

-

缓解期心力衰竭(HF in remission):强调心力衰竭症状和体征的改善

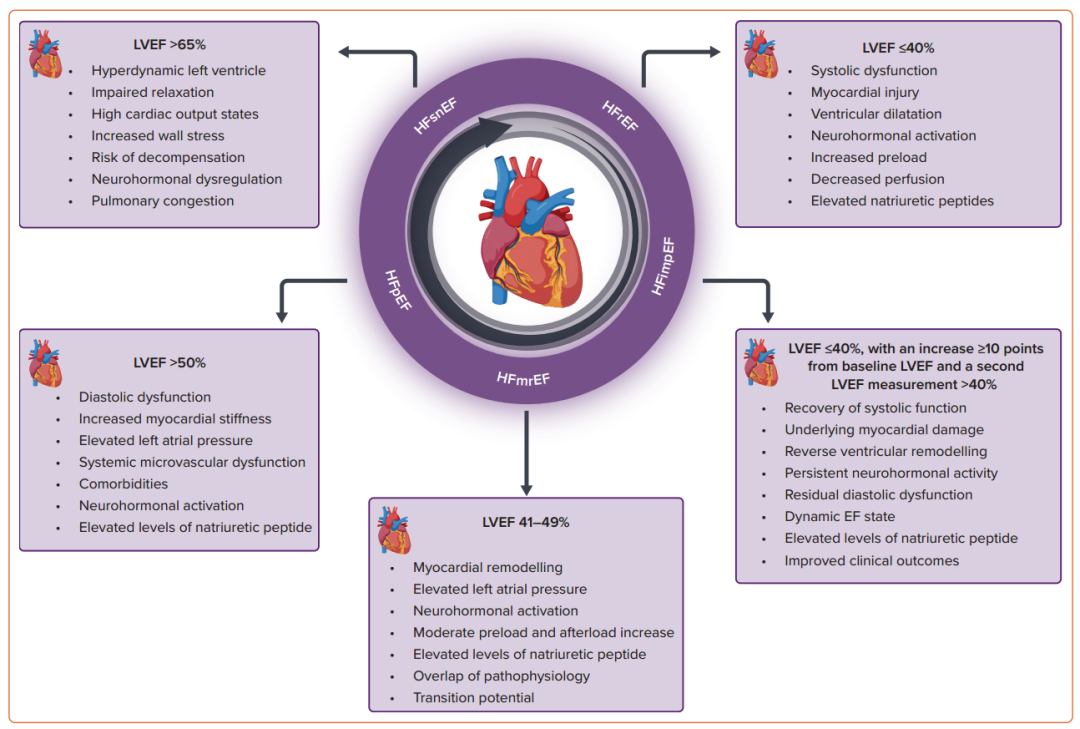

通用定义修改了分类方案,建立了以下类别:

-

射血分数降低的心力衰竭(HFrEF):症状性心力衰竭,LVEF ≤40%

-

射血分数轻度降低的心力衰竭(HFmrEF):症状性心力衰竭,LVEF 41-49%

-

射血分数保留的心力衰竭(HFpEF):症状性心力衰竭,LVEF ≥50%

-

射血分数改善的心力衰竭(HFimpEF):症状性心力衰竭,基线LVEF ≤40%,从基线LVEF增加≥10个百分点,第二次LVEF测量>40%

射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)指符合心力衰竭诊断标准(如心力衰竭体征和症状以及利钠肽水平升高)但仍具有正常射血分数(LVEF ≥50%)的患者。

舒张性心力衰竭和HFpEF的主要重叠点是舒张功能受损,两者都存在充盈压升高,促进呼吸困难、液体潴留和运动能力受损等症状。HFpEF患者反映了心脏、血管和外周功能的复杂损害,而不是左心室舒张功能的孤立异常。

心力衰竭的概念从古代到现在经历了重大转变,从基本理解发展为复杂的临床综合征。早期埃及、希腊和罗马医生的描述为理解心功能障碍奠定了基础。文艺复兴时期Harvey发现血液循环带来了重要见解。20世纪,Framingham心脏研究提供了关键转折点,正式将心力衰竭定义为具有诊断标准的临床综合征。

通用定义的建立代表了心力衰竭领域的重要里程碑,通过强调心力衰竭患者的表型化提供了更好的患者分层。它具有普遍性、广泛适用性、全面性和实用性,足以形成允许进一步亚分类的基础。心力衰竭分期的细化显示了识别个体化治疗的重要性,并产生了有希望的结果。

从定义的不断发展可以看出,心力衰竭作为一个医学概念正在变得越来越精确和个体化,为更好的患者护理奠定了坚实基础。

参考文献

Ibănescu R, Mîțu D A, Goje I D, et al. History of Heart Failure Definition[J]. Cardiac Failure Review, 2025, 11: e07.

-End-

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动