朱文青教授:持续性房颤PVI还是PVI+:决策与共识

射频消融治疗是心房颤动患者恢复窦性心律的主要手段,其中最经典的治疗术式即为肺静脉隔离(PVI),它是房颤射频消融治疗的基石。然而,持续性房颤患者PVI消融成功率不太理想且复发率较高。因此近年来在PVI基础上涌现了很多改良术式或新消融策略,如线性消融、右房室瓣环峡部、左心耳根部、右心房高位界嵴等部位消融以及在左心房后壁行Box消融等,消融成功率有所提高,但这些新策略对于持续性房颤患者预后的有效性仍存在争议。那么持续性房颤的消融策略应选择单纯PVI还是PVI+?在近期一场学术盛会上,复旦大学附属中山医院朱文青教授以其专业知识和丰富经验为基础,结合房颤机制、指南共识和临床决策等多方面因素,对上述问题进行了详尽解答。

持续性房颤消融策略存在争议的原因

HRS/EHRA/ECAS 2007专家共识指出,持续性房颤消融终点仅针对肺静脉或前庭并不足够,但须达到PV电隔离终点。针对CFAEs或者额外线性消融,都只能是辅助手段,不能作为主要终点。

HRS/EHRA/ECAS 2012专家共识依旧强调肺静脉隔离的地位,但同时也强调用长程持续性房颤推荐线性及碎裂电位消融以扩大消融范围。

HRS/EHRA/ECAS 2017专家共识提出肺静脉隔离仍是基石,同时强调明确肺静脉外触发灶再进行额外消融;左房后壁隔离用于持续性及长程持续性房颤消融,但证据等级仅为Ⅱb级;提出窦律下基质改良,转子消融,碎裂电位及神经节消融有效性不明确。

ESC 2020专家共识中仍推荐肺静脉隔离,也提出明确三尖瓣峡部房扑病史需行三尖瓣峡部线性消融,并认为所有辅助消融术式的证据依然不足。值得注意的一点是,对辅助消融术式不是不推荐,而是证据不足。这导致有些中心对指南存在曲解,不做辅助消融术式。

2023年中国房颤管理指南较以往指南不同的是首次将Marshall静脉酒精消融列入辅助术式推荐,且推荐等级达到Ⅱa级。

可以看出,肺静脉隔离是房颤消融的基石。随着临床证据的更新,关于各类辅助术式的推荐随着指南版本的更新在不断变化。至今尚无任何辅助术式有足够的证据支持对于持续性房颤消融预后的有效性。

指南演变启发:

-

历年指南虽一再强调PVI术式的基石地位,但要注意仅仅是基石,而非一个完整统一的术式;

-

对于辅助术式推荐的描述多数在于缺乏依据,各类临床证据结果的不一致提示各类辅助术式都有一定的受益人群,而非整个人群;

-

仅有基石并不能盖成高楼大厦,但如何在稳固的基石上添砖加瓦才是指南一直争论不休的地方。

单纯环肺静脉消融是目前唯一得到共识的持续性房颤消融终点,但持续性房颤行单纯PVI的消融成功率非常低,多项研究提示仅有20%-30%。

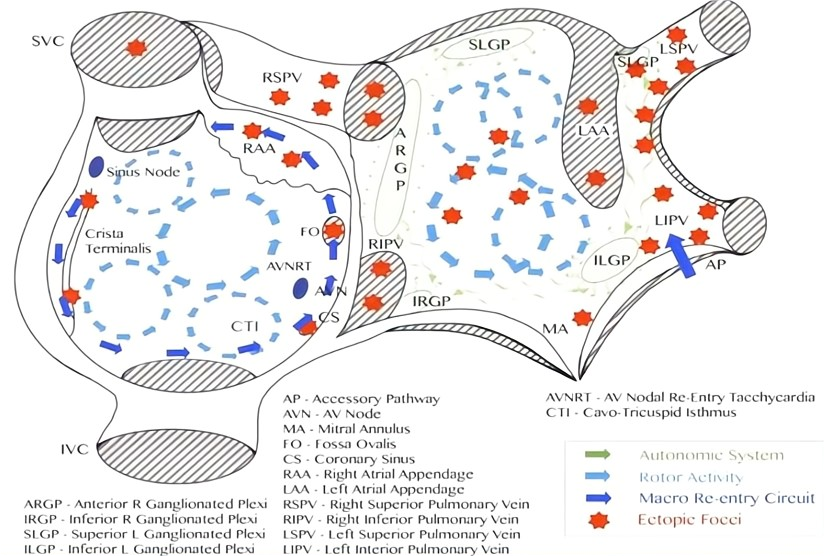

从房颤机制来看,阵发性房颤主要与PVs和no-PVs的触发相关,而持续性房颤不仅与触发灶相关,更重要的是心房基质的病理性改变(心房纤维化是心房基质重构的重要病理基础)。从持续性房颤的触发和维持的描述中可以看到,PVs触发灶、no-PVs触发灶、神经节、折返、转子等等多种机制参与其中。而且,随着房颤的进展,心房基质的病理改变在持续性房颤的发作和持续中的比重越来越大。因此仅凭单纯PVI无法对左房基质及肺静脉外触发灶进行进一步干预,将其视为持续性房颤唯一的消融终点显然是不够完善的。

持续性房颤的触发和维持概述图

-

各类PVI辅助术式百花齐放,但仍缺乏强有力的临床依据来规范现有的消融术式;

-

持续性房颤消融策略的争议从未停止,难以统一,造成目前困境的最终原因在于持续性房颤患者的个体化差异较大,以及如何在术中确定每个患者的发病机制。

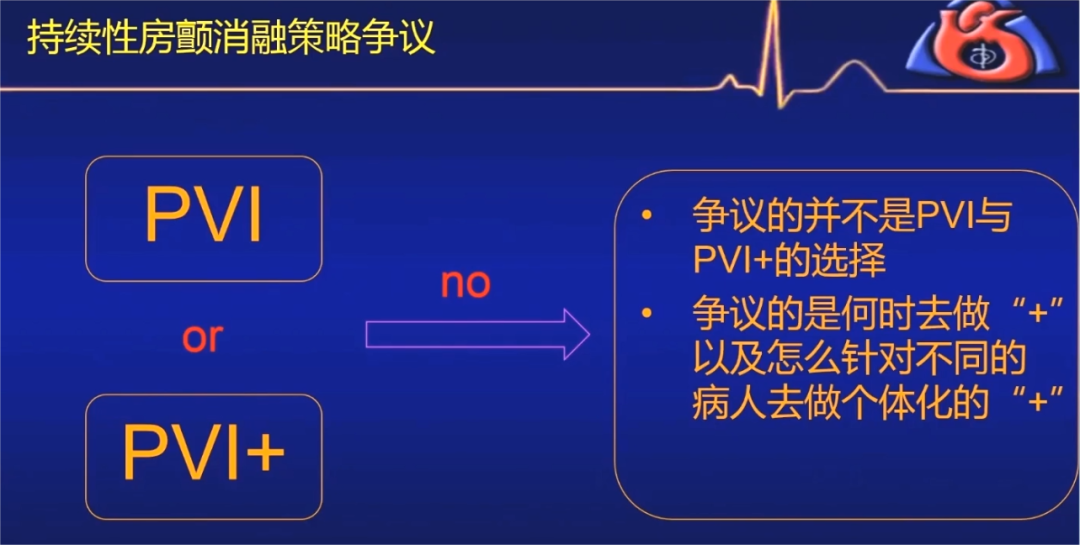

持续性房颤消融策略的争议真相

前十年:讨论如何尽可能多的做“+”法

持续性房颤消融策略的前十年讨论的是如何在PVI基础上尽可能多的做“+”法,由此衍生出了众多联合术式,例如PVI+LL、PVI+CAFE、PVI+rotor、PVI+神经节等。PVI+LL的早期研究发现,联合消融的成功率明显高于单纯PVI,提示联合左房内线性消融可提高持续性房颤消融成功率。另有研究发现,对于房额负荷高的阵发性房颤和持续性房颤患者,PVI+CAFE消融比单纯PVI或CAFE消融一次成功率要高(74% vs 48%或29%)。

早期也提出了很多新的消融策略,包括Stepwise消融策略、转子消融策略等,研究结果显示这些策略可显著减少房颤复发,改善预后。

近5年:讨论如何在众多的辅助术中做“-”法,精简辅助术式

近年来越来越多研究发现环肺静脉隔离术联合各类辅助术式成功率不容乐观,如CHASE AF研究发现,以终止房颤为目的的Stepwise消融策略的疗效并未优于单纯PVI;STAR AFⅡ研究显示,持续性房颤患者在进行PVI的基础上联合其他术式(如复杂碎裂电位消融、线性消融)并未减少房颤复发率。因此无论是线性消融、碎裂电位消融、STEPWISE消融策略或Rotor消融均不能提高远期成功率。过度消融反而大大增加了其他术后复杂房性心律失常的发作。近几年关注点在于如何在众多的辅助术中做“-”法,精简辅助术式。

对于持续性房颤消融策略的争议,其实争议的并不是PVI与PVI+的选择,而是在PVI的基础上,何时去做“+”,以及怎么针对不同的患者去做个体化的“+”。

基于维持机制的消融策略

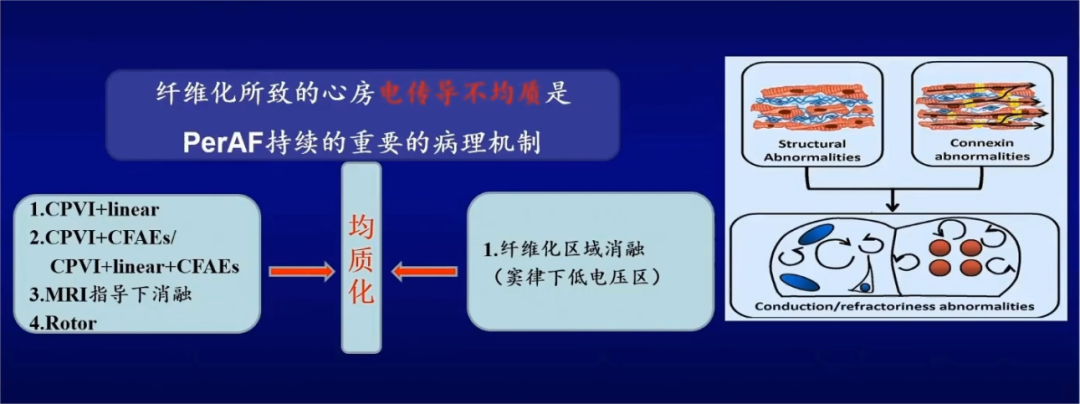

上述房颤机制中提到纤维化所致的心房电传导不均质是持续性房颤持续的重要病理机制,由此提出了基于维持机制的消融策略——基质改良(均质化)消融。相关手术策略主要分为两类,一类是CPVI+纤维化区域消融,一类是CPVI+线性消融、CPVI+CFAEs/ CPVI+linear+CFAEs、MRI指导下消融和Rotor。两类存在一定的差异,前者是在窦性心律下进行消融,后者是在房颤心律下进行消融。比较发现,后者存在多个局限性,包括手术时间延长、会导致心律失常、过度地无效消融、重复性差、纤维化区域标测可能存在不精确等。但是对心房纤维化区域进行均质化消融是改善持续性房颤预后的重要策略。

基于此策略,如何恰当准确地识别纤维化区域显得尤为重要,也是对持续性房颤患者进行个体化消融的重要前提。电压标测不需要经过任何运算以及处理,就可以直观地将局部组织、细胞的状态反映在电解剖标测模型上,是纤维化标测指标的最优选。

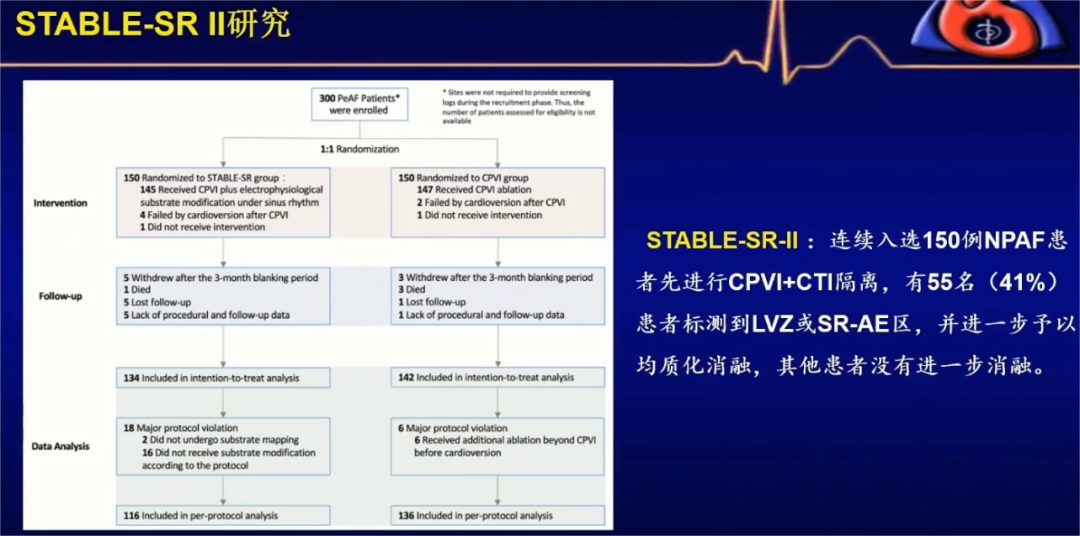

在窦性心律下进行基质标测指导持续性房颤消融相关研究STABLE-SR和STABLE-SRⅡ的结果显示,与Stepwise消融或单独CPVI相比,STABLE-SR可显著缩短手术时间,但未提高远期成功率。此结果对于是否有必要在窦性心律下进行基质标测指导持续性房颤消融产生了怀疑。分析发现,两项研究具有共同的局限性,即样本量估算不足以及研究组患者中左房的健康比例较高,有一半以上患者没有进行基质改良治疗。因此可能是由于研究本身的局限性,使得窦性心律下心房基质标测指导消融的优势无法充分得到体现。

针对两项研究的局限性提出破局之策:①所有完成CPVI+CTI的患者均进行复律,复律成功的患者均在窦律下进行基质标测,明确低电压和移行区,以及疤痕的负荷;最后再对于明确有异常基质的患者进行随机分组、消融治疗。②调整样本量估算参数,如检验效能(1-β)、容许误差(δ)、总体标准差等,从而获取更加合适的样本量估算。

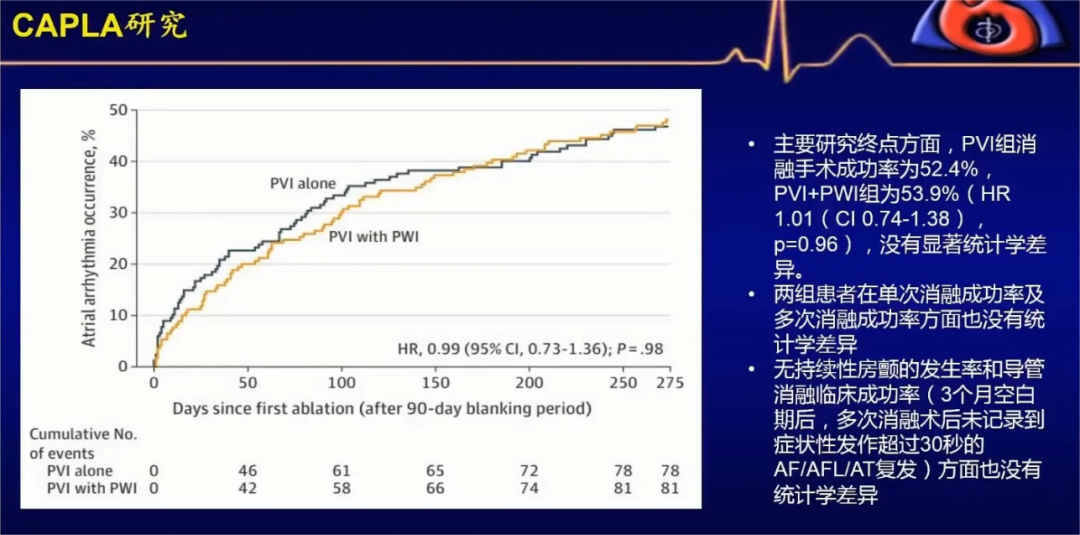

后壁隔离在持续性房颤患者中的作用仍然存在争议,相关研究如POBI-AF研究、CAPLA研究等,结果显示联合后壁隔离消融法并不会显著增加持续性房颤患者的消融成功率。这些研究的局限性在于,相当一部分患者在窦律下的左房后壁基质基本正常,当这部分患者比例占比过高时无法体现后壁隔离术式的优势;对左房后壁基质异常(如窦律下标测电压)的患者进行对照分组,可能都能得出阳性结果;除了基质异常外,也应关注房颤心律下左房后壁的电压特点,从组胚发育上来说,左房后壁与肺静脉为同源组织,可能是房颤的潜在发病机制,但如何进行个体化鉴别区分仍需进一步研究。

-

临床指南对于辅助术式指导建议的不确定性使得临床决策更依赖于术者的主观经验与判断。

-

目前大多数辅助术式仍依赖于射频消融技术,对于不同中心,不同经验的术者很难做到同质化,即使同一术式,不同术者的临床结果也存在天差地别。

-

在PVI基础上进行的后续临床决策更多体现的是每个术者对于个体化消融的不同理解,基于房颤患者(尤其是持续性房颤患者)个体化差异大,很难达成某一特定术式的共识,更需要的是如何划分每类术式可能获益的人群从而指导临床决策。

总结

不管指南如何更迭,PVI仍是房颤消融的基石。目前,持续性房颤临床消融决策已经从盲目“+”法时代来到了精准“+”法时代,如何精简“+”法决策是目前亟需解决的问题。个体化消融已是大势所趋,然而如何优化个体化消融决策,仍需更多的临床证据来细化区分各类辅助术式的获益人群。

专家简介

关注医谱学术,实时掌握最新动态!

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动