GW-ICC/AHS.25 | THT 2025 亮点:心力衰竭领域的创新进展核心内容解读

一、引言:心力衰竭器械治疗的现状与临床问题

在第36届长城心脏病学大会暨亚洲心脏大会2025的联合论坛频道,一场聚焦于心力衰竭(心衰)器械治疗创新的高级别研讨会(THT 2025 Highlights)汇集了全球顶尖专家的见解。来自纽约三大医疗系统的Nir Uriel、Ulrich Jorde及Sean Pinney三位教授,与主持人Daniel Burkoff共同系统性地探讨了心衰治疗领域面临的关键挑战与技术突破。心衰作为多种心脏疾病的终末阶段,其管理极为复杂。尽管药物治疗取得了长足进步,但仍有大量患者的病情持续进展,最终面临三种典型的临床困境:

-

其一,心脏结构发生不可逆的扩大与重构,导致功能持续恶化;

-

其二,病情进展至终末期,内科治疗无效,需要心脏移植或长期机械辅助;

-

其三,遭遇急性失代偿,进而造成心源性休克,生命受到严重威胁。

本次论坛的内容精准地回应了这三大挑战,分别对经皮左心室重构、耐久性左心室辅助装置(LVAD)以及急性心衰的临时机械循环支持(tMCS)进行了深入阐述。

二、耐久性左心室辅助装置(LVAD):MOMENTUM 3研究五年结果及临床应用更新

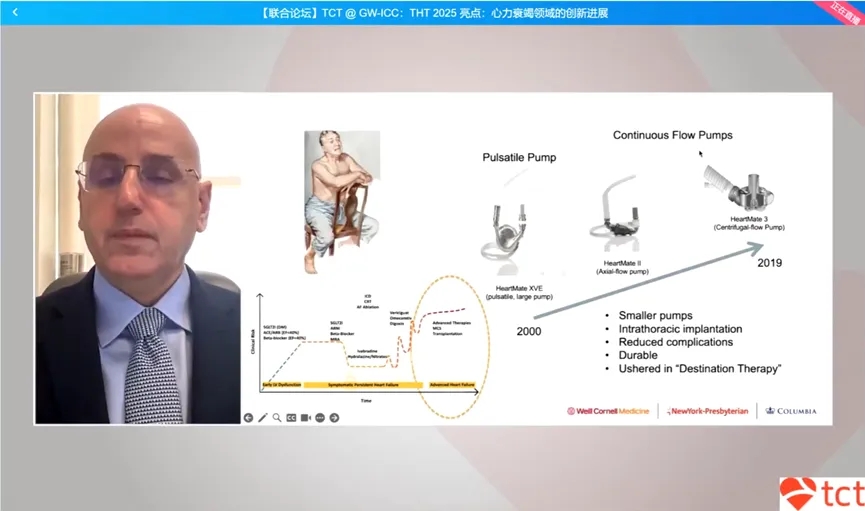

终末期心衰患者的生命维系长期依赖于心脏移植,但供体短缺的现实催生了LVAD技术的发展。来自纽约哥伦比亚大学的Nir Uriel教授回顾了LVAD从早期模拟心脏搏动的巨大装置,演进至体积更小、并发症更少的轴流泵,最终发展到当前作为主流选择的全磁悬浮离心泵——HeartMate 3。

图1 LVAD技术演进图

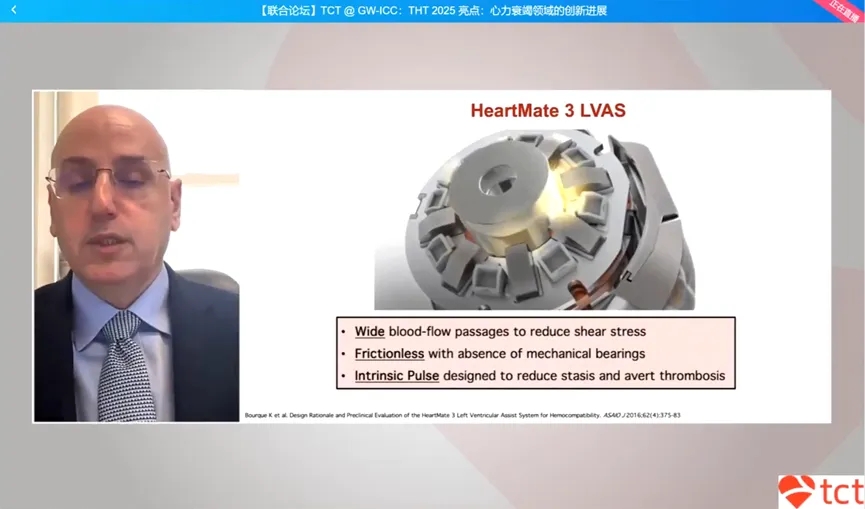

图2 HeartMate 3磁悬浮泵技术原理图

该装置是目前美国FDA唯一批准的耐久性LVAD产品,其核心技术优势在于采用全磁悬浮转子,无机械轴承,配合宽大的血流通道和内置脉冲功能,旨在最大限度地减少血细胞破坏与血栓形成。

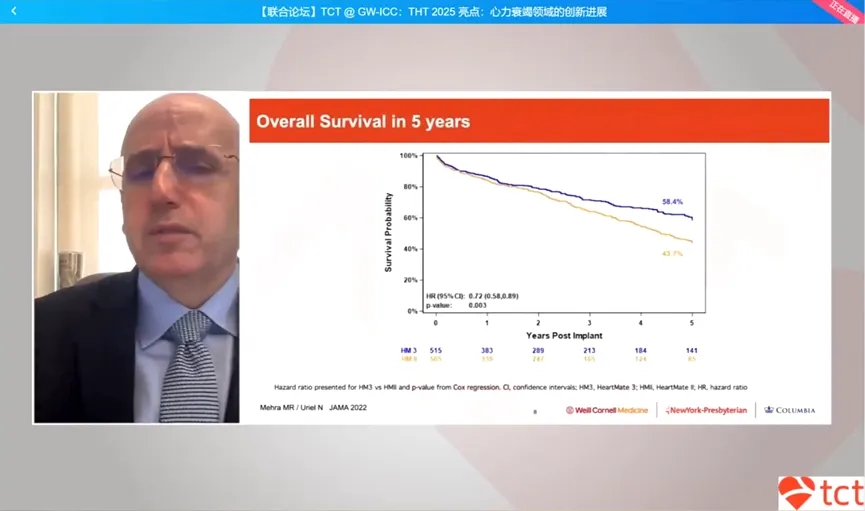

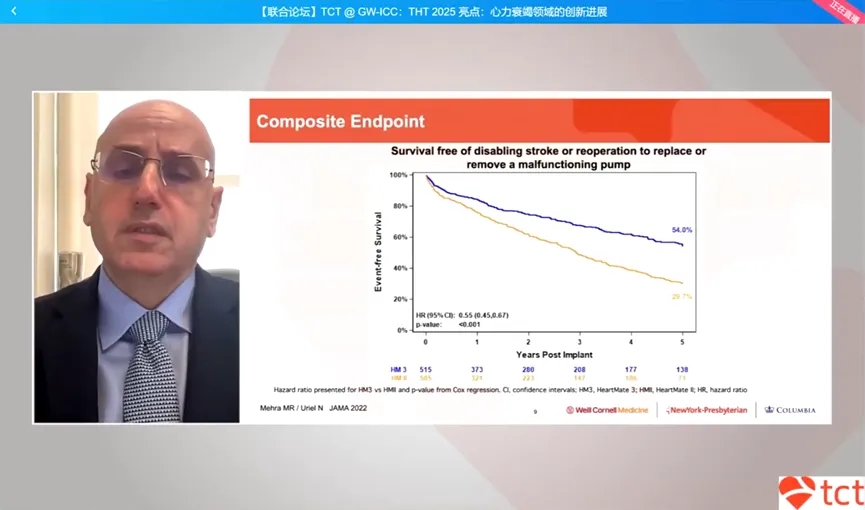

MOMENTUM 3是验证HeartMate 3性能的里程碑式研究。该研究的五年随访数据显示,HeartMate 3组的患者5年总生存率达到58.4%。更为关键的复合终点——即无致残性卒中或无需装置置换的生存率,在HeartMate 3组中达到了54.0%,显著优于上一代轴流泵HeartMate II的29.7%。这项研究证实了新一代LVAD在长期应用中的可靠性与安全性。

图3 MOMENTUM 3研究5年总生存率曲线

图4 5年复合终点生存曲线

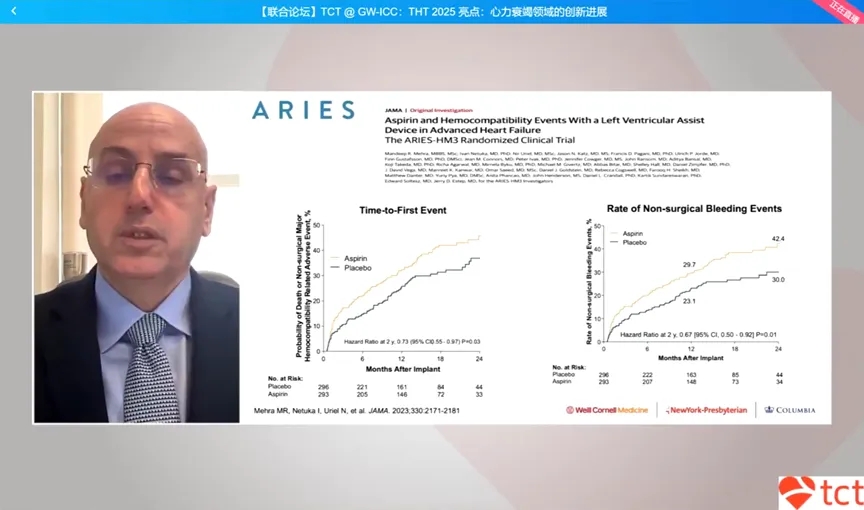

尽管取得了巨大进步,但LVAD植入后仍面临不良事件的挑战。数据显示,消化道出血和驱动导线感染是需要关注的问题。针对高出血风险,一项名为ARIES的随机对照研究探索了优化抗栓策略的可能性。该研究将患者随机分为安慰剂组和阿司匹林组,结果显示,停用阿司匹林的患者其非手术相关出血事件显著减少。一项对该研究的亚组分析进一步发现,对于既往有动脉粥样硬化性心血管病史的高风险患者,停用阿司匹林同样是安全的,并且这些患者从出血风险的降低中获益最多。

图5 ARIES研究主要终点(首次非手术出血事件)

随着LVAD性能的提升,一个重要的临床问题随之出现:对于适合的患者,LVAD与心脏移植应如何选择?

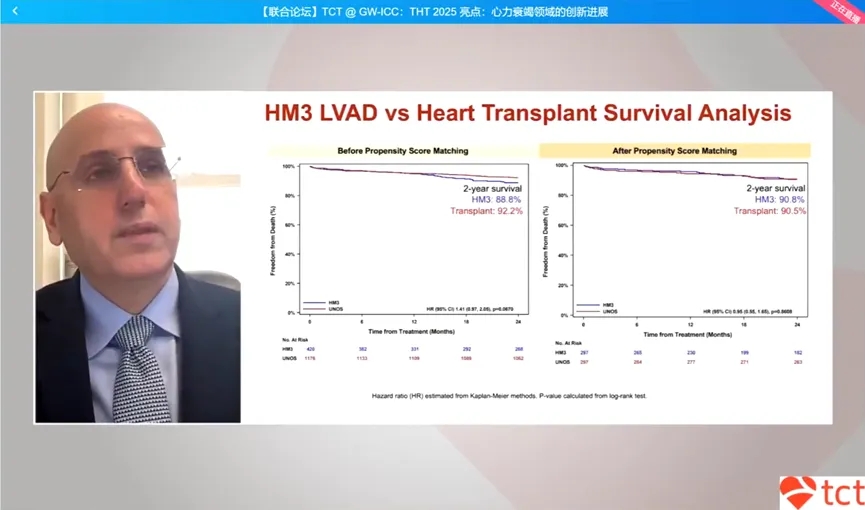

Uriel教授团队将MOMENTUM 3研究中年轻患者的数据与美国器官共享联合网络(UNOS)同期的心脏移植数据进行了对比分析。结果显示,经过倾向性评分匹配后,两组患者的2年生存率曲线几乎完全重合。

图6 HM3 LVAD与心脏移植 2年生存率对比

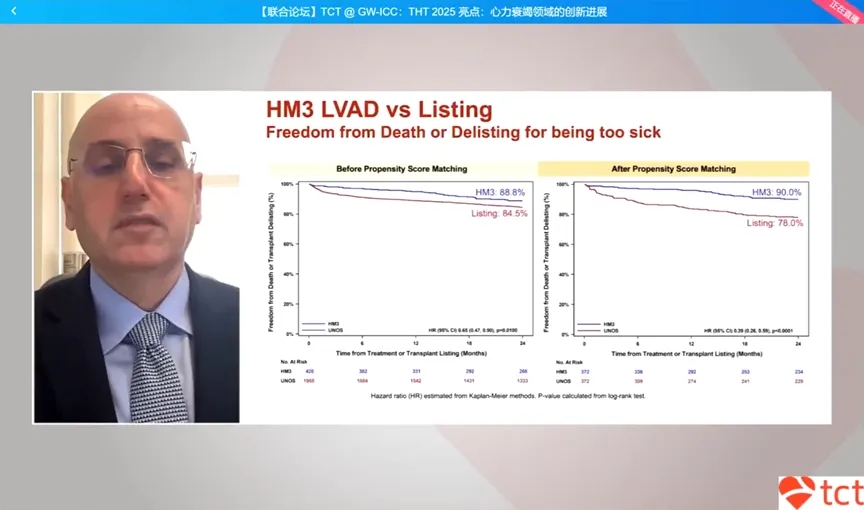

若将等待移植的时间也纳入考量,从患者进入移植等待名单开始计算,LVAD组的生存获益则更为明显。

图7 HM3 LVAD与移植等待名单 2年生存率对比

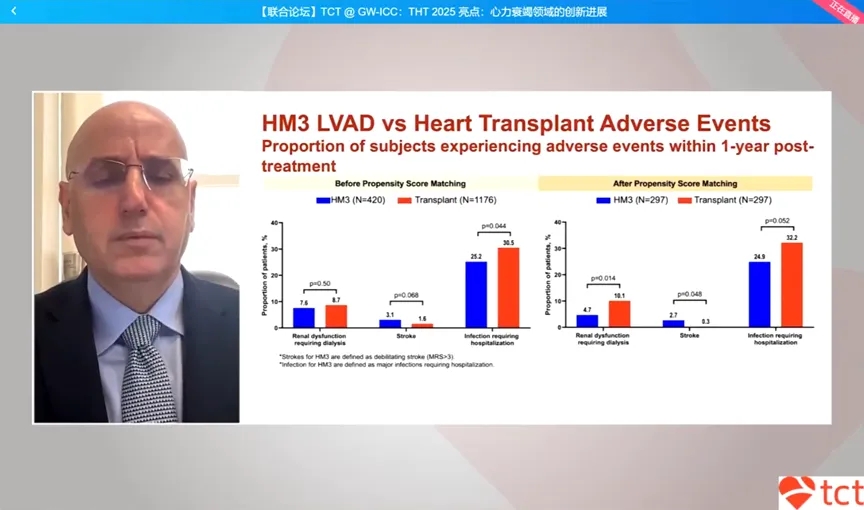

不良事件方面,LVAD患者发生严重肾功能不全和感染的风险低于移植患者,但致残性卒中的风险相对更高。对于部分年轻的终末期心衰患者,先行植入LVAD作为延长生命的策略,其价值值得进一步深入研究。

图8 HM3 LVAD与心脏移植术后1年不良事件对比柱状图

三、经皮左心室重建术:通过物理性逆转重构改善心衰预后

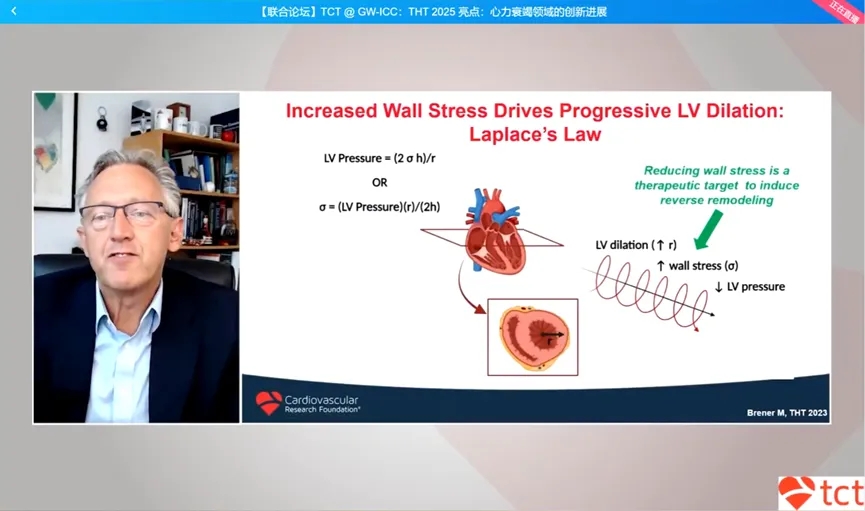

在患者病情进展到需要LVAD或移植之前,存在一个关键的中间阶段。对于这些尽管接受了最佳药物治疗但症状依然持续存在的患者,如何延缓甚至逆转病情进展,是当前心衰治疗领域的一大空白。蒙蒂菲奥里爱因斯坦医疗系统的Ulrich Jorde教授介绍了经皮左心室重建这一创新疗法,旨在填补这一空白。该疗法的理论基础源于拉普拉斯定律(Law of Laplace),即心室腔的扩大(半径增加)会导致心室壁张力上升,形成耗能增加、心功能进一步恶化的恶性循环。

图9 拉普拉斯定律(Law of Laplace)与心室重构恶性循环示意图

因此,通过物理手段直接缩小左心室,降低室壁张力,不仅能即刻改善心脏力学,还可能启动生物学上的重构过程。

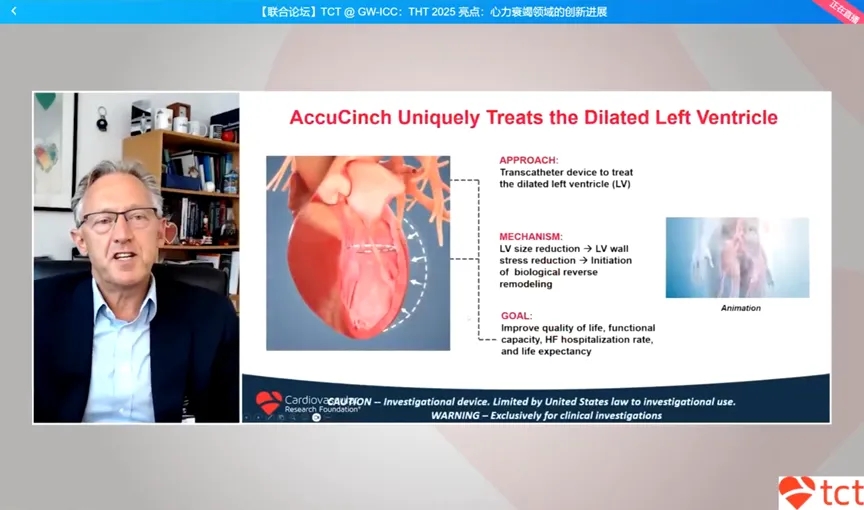

AccuCinch系统正是基于此理念设计的经导管微创器械。该手术通过股动脉途径,在左心室内壁沿基底部植入一圈锚钉,然后通过收紧连接索“拉紧”心室壁,从而实现心室的缩容和形态重塑。

图10 AccuCinch系统经导管植入过程示意图

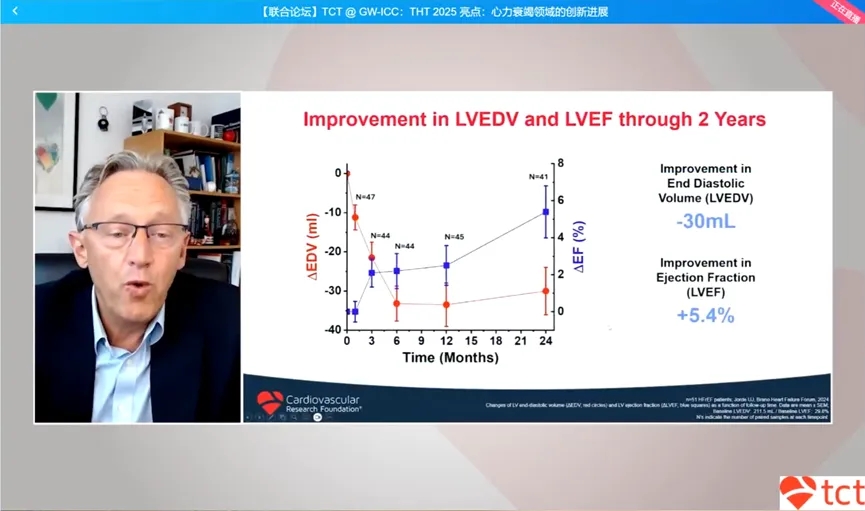

早期的临床研究数据显示了该技术的安全性与有效性。在51名心衰患者中,严重不良事件发生率低。而且术后患者的心脏结构与功能得到了持续改善。数据显示,在两年随访期内,患者的左心室收缩末期容积(LVESV)平均减少约30毫升,而左心室射血分数(LVEF)则提升了约5%。

图11 AccuCinch术后2年LVEDV与LVEF变化趋势图

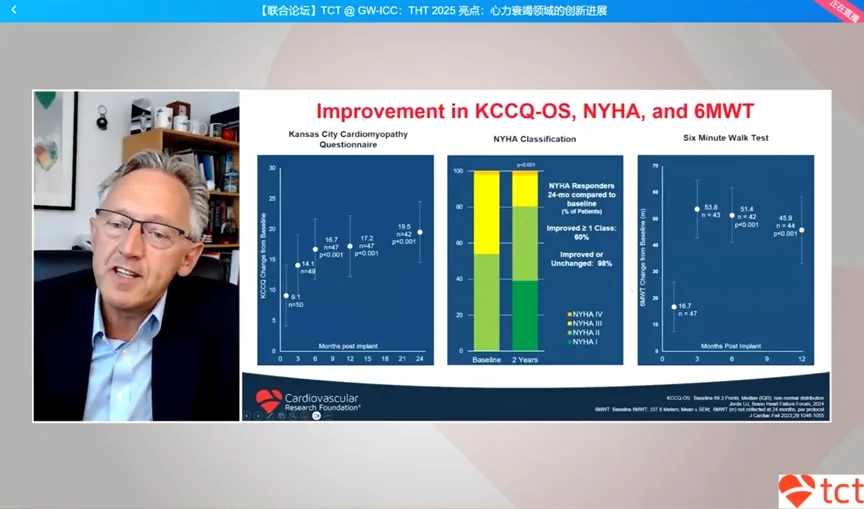

这种结构与功能的改善,转化为了患者生活质量的切实提升,表现为堪萨斯城心肌病问卷(KCCQ)评分、纽约心脏协会(NYHA)心功能分级以及6分钟步行距离的显著改善。

图12 KCCQ、NYHA分级及6分钟步行测试改善情况

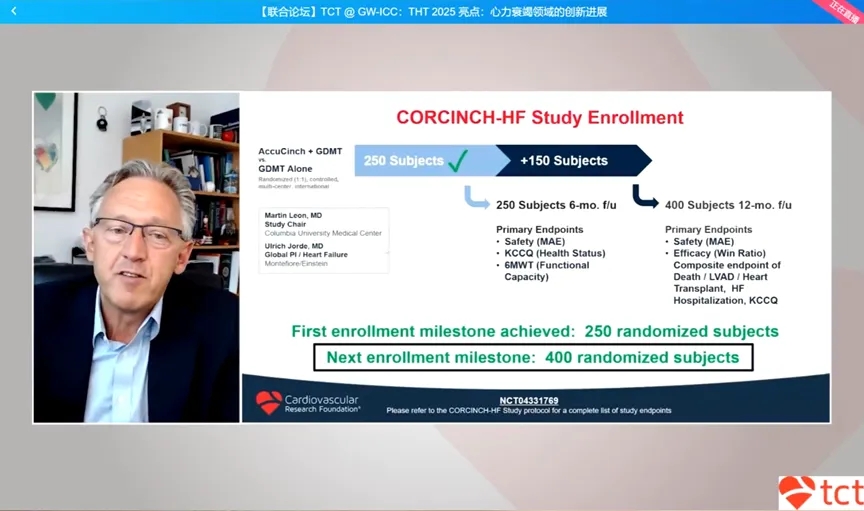

为进一步验证该疗法的有效性,一项名为CORCINCH-HF的大型国际多中心随机对照研究正在进行中。该研究旨在明确,对于射血分数降低、左心室扩大、但无严重二尖瓣反流,且在标准药物治疗下仍有症状的中晚期心衰患者,AccuCinch联合药物治疗是否优于单纯药物治疗。该研究的成功将可能为这类患者提供一种全新的、保留“自体心脏”的有效治疗选择。

图13 CORCINCH-HF研究设计

四、急性失代偿性心力衰竭的临时机械循环支持(tMCS):装置选择与临床决策

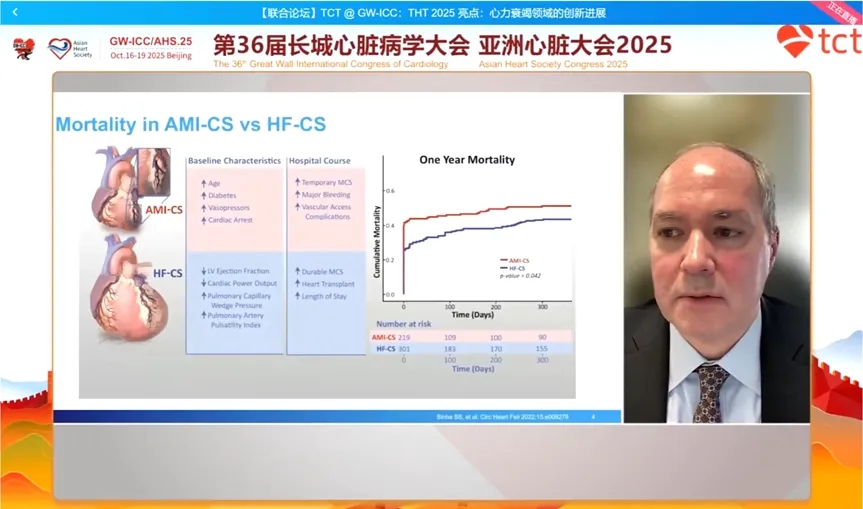

急性失代偿性心衰是心衰患者最常见的住院原因,其中最危重的表现即为心源性休克。西奈山医疗系统的Sean Pinney教授指出,心衰恶化导致的心源性休克(HF-CS)与急性心肌梗死引发的心源性休克(AMI-CS)在病理生理和患者特征上存在显著差异。HF-CS患者的心脏通常经历了长期的负性重构,心室顺应性差、充盈压更高,他们虽对tMCS有反应,但最终往往需要升级至LVAD或心脏移植等终极治疗。

图14 AMI-CS与HF-CS患者一年累计死亡率对比

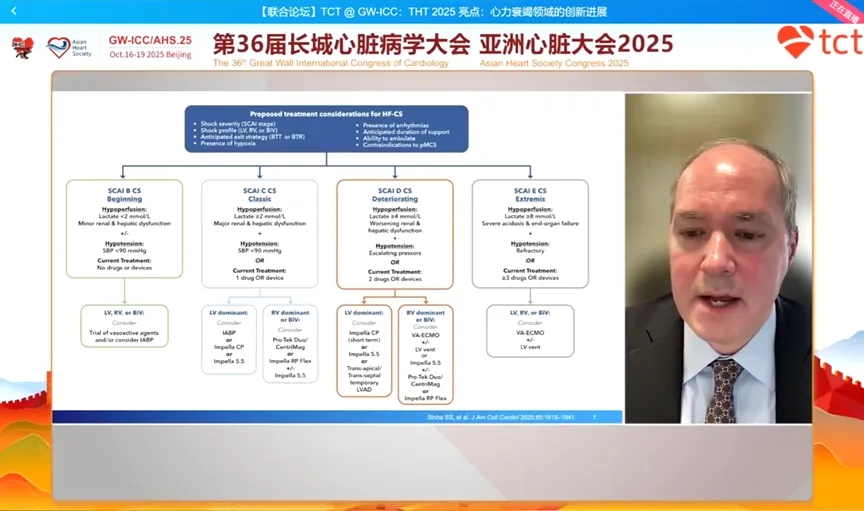

面对病情凶险的HF-CS,精准决策至关重要。临床上广泛采用美国心血管造影和介入学会(SCAI)的休克分级标准,将休克从B级(开始)至E级(濒死)进行动态评估。这一分级体系有助于临床医生判断介入时机,并根据患者的心室受累情况(左心、右心或双心室衰竭)、氧合状态和预后目标,选择最合适的tMCS装置。

图15 HF-CS 治疗注意事项(基于SCAI分级)

tMCS主要包括三类装置:

-

主动脉内球囊反搏(IABP),通过在舒张期扩张球囊增加冠脉灌注,在收缩期塌陷球囊降低后负荷,平均可增加约0.5 L/min的心输出量;

-

微轴流泵(Impella),经外周动脉置入左心室,直接将血液从左心室泵入主动脉,能提供更强劲的血流支持并有效为左心室“减压”;

-

以及静脉-动脉体外膜肺氧合(VA-ECMO),它不仅能提供循环支持,还能提供气体交换功能,适用于双心室衰竭合并呼吸衰竭的患者。

尽管tMCS在临床广泛应用,但高级别的循证证据仍相对匮乏。近期公布的ALTSHOCK-2研究是一项针对HF-CS患者的随机对照试验,比较了IABP与标准药物治疗的疗效,结果显示两组的60天生存率并无显著差异。然而该研究存在较高的交叉率,即标准治疗组中有部分患者因病情恶化而最终植入了IABP或其他支持设备。这反映了在危重症休克患者中开展严格随机对照试验的固有困难。因此,当前临床实践更多依赖于多学科团队的综合评估,根据患者的血流动力学数据和临床轨迹,进行个体化的装置选择和管理。

五、专家讨论:心衰器械治疗的未来发展方向

图16 专家讨论环节

在讨论环节,三位专家就心衰器械治疗的未来达成了共识。对于耐久性LVAD,未来的核心突破在于实现“完全植入式”,即通过经皮能量传输技术彻底消除体外驱动导线,这将从根本上解决感染这一长期困扰患者的难题。同时,智能化是另一个重要方向,开发能够根据患者活动状态自动调节转速的“智能泵”,将进一步改善患者的运动耐量和生活质量。

对于左心室重建技术,专家们一致认为其精准地填补了药物治疗与终末期治疗之间的巨大空白。它为那些尚未病危到需要LVAD,但生活质量已严重受损的患者提供了一种保留自体心脏、延缓疾病进程的有效手段。

最后,针对心源性休克治疗证据不足的困境,专家们提出需要转变临床研究的思路。鉴于传统随机对照试验在休克领域的实施难度,未来可能需要探索利用高质量真实世界注册研究数据进行倾向性评分匹配等方法,与随机试验数据进行参照对比,从而在保证科学性的前提下,为临床决策提供更及时、更可行的证据支持。

六、结论:器械治疗推动心衰管理进入个体化新阶段

本次报告系统展示了心衰器械治疗领域的最新进展,覆盖了从延缓中期心衰进展、支持终末期患者长期生存到抢救急性心源性休克的全链条。无论是通过物理性逆转重构修复心脏,还是通过机械辅助替代心功能,这些创新技术都深刻地改变了心衰的治疗范式。未来,随着技术的不断成熟和临床证据的积累,心衰的治疗将不再是“一刀切”的方案,而是基于对患者病情阶段、血流动力学特征和个体化需求的精准评估,由多学科团队协作制定的个体化治疗策略,最终目标是最大限度地延长患者生命并改善其生活质量。

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动