理论为基,赋能实战丨第一届北京市儿童及青少年心肌病及心力衰竭诊疗新进展高级研修班第二期圆满举办

金秋十月,丹桂飘香。10月18日,由中华医学会儿科学分会心血管学组、儿童心肌病精准诊治协作组及心力衰竭协作组、福棠儿童医学发展研究中心主办,首都医科大学附属北京儿童医院承办的“第一届北京市儿童及青少年心肌病及心力衰竭诊疗新进展高级研修班(第二期)”学术会议于线上圆满召开。

本次高级研修班广聚行业英才,精心设置4大模块,12场专题讲座,从临床应用、基础研究、病例实战和罕见病认识等维度出发,就儿童心肌病和心力衰竭领域多项前沿热点议题围炉共话、探古寻今,为我国儿童心血管疾病防治勾勒出全新蓝图。

出席本次高级研修班的嘉宾包括:

上下滑动查看

开幕致辞

理论为基 赋能实战

会议伊始,在大会主席、首都医科大学附属北京儿童医院肖燕燕教授的主持下,青岛大学附属妇女儿童医院李自普教授进行了致辞。

李自普教授:协契攻坚,笃行致远,共谱我国儿童心肌病与心衰防治新征程

李自普教授在致辞中表示,近年来,儿童心肌病与心力衰竭患病率持续攀升,已成为影响我国儿童生存质量的重要公共卫生问题。为有效应对这一挑战,中华医学会儿科学分会心血管学组联同儿童心肌病精准诊治协作组及心力衰竭协作组,制定并发布了多部临床指南,为儿童心肌病与心力衰竭规范诊疗路径奠定了坚实基础。

本次高级研修班以学术为纽带,进一步聚焦,旨在通过理论授课、病例研讨和典型实战等,全面破解当前儿童心肌病和心力衰竭临床诊疗中难题,造福更多患儿。

学术讲座

溯本求源 别开生面

随后,会议进入精彩的学术报告环节。在首都医科大学附属北京儿童医院顾燕教授的主持下,西安市儿童医院张艳敏教授、南京医科大学附属南京儿童医院杨世伟教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院彭华教授展开了深度分享。

张艳敏教授:儿童心肌病的基因检测和遗传咨询

张艳敏教授深入剖析了基因检测和遗传咨询对儿童心肌病诊治和管理的重要性。儿童心肌病患者进行基因检测,有助于病因诊断、精准治疗、评估预后。张艳敏教授强调,在基因检测前先进行遗传咨询,可以确保检测“有的放矢”;基因检测结果解读需要临床医生、遗传学家多学科协作。此外,当儿童心肌病先证者检出致病基因突变后,建议家族成员及其相关亲属行特定致病突变基因检测,其父母再生育时推荐孕前遗传咨询。

杨世伟教授:“令人费解的心肌炎”——儿童致心律失常性心肌病的罕见热期发作表型

杨世伟教授结合多例典型病例,剖析了儿童致心律失常性心肌病(ACM)——热期心肌病的临床诊治思路。对于不明原因反复胸痛、肌钙蛋白升高或伴室性心律失常的患儿,在排除冠状动脉疾病后,应警惕“热期心肌病”的可能,并建议完善基因检测以协助诊断。此外,由于热期心肌病具体分子机制不明确,亦缺乏有效治疗手段,未来进一步深入研究、剖析病理并进行心律失常风险分层,是改善患者预后和生活质量的关键。

彭华教授:儿童扩张型心肌病免疫机制及临床应用

彭华教授指出,儿童扩张型心肌病常面临多种指南共识标准治疗后,仍反复发作、心肌纤维化无法改善等问题,除了基因易感因素,还需考虑免疫反应。结合大量文献和临床试验,彭华教授发现,较普通患者,DCM患儿外周血中IL-6、TNF-α、IFN-γ等炎症因子水平显著升高;心肌组织中T细胞、Treg及巨噬细胞数量显著增多;心肌组织与外周血中的趋化因子也明显上升。这些发现提示针对IL-6的免疫治疗可能有助于缓解DCM中反复出现的炎症反应;针对心肌组织免疫微环境调控及抗纤维化,单抗疗法、CAR-T等新型免疫治疗策略,有望可以为DCM提供更精准的治疗选择并改善临床疗效。

学术讲座

深入机制 精准诊断

本环节,在首都医科大学附属北京儿童医院甄珍教授的主持下,首都医科大学附属北京儿童医院杨扬教授、中国医学科学院阜外医院张沫教授、首都医科大学附属北京安贞医院王辉教授先后进行了报告。

杨扬教授:同型半胱氨酸诱导的溶酶体损伤与心肌病

杨扬教授通过基础研究揭示了同型半胱氨酸(Hcy)在诱导溶酶体损伤和心肌病发生中的关键作用。研究发现,cbs-1基因突变会导致溶酶体功能障碍和发育缺陷,而Hcy的积累会进一步加剧溶酶体异常;限制甲硫氨酸摄入则能有效抑制Hcy诱导的溶酶体功能缺陷。在分子机制层面,Hcy能够结合V-ATP酶的VHA-12亚基,并通过同型半胱酰化修饰竞争性抑制ATP结合,从而损害该酶活性。此外,在Cbs-1基因敲除小鼠模型中,Hcy的积累被证实可引起发育异常和肝损伤。这些机制的阐明,为未来心肌病的药物研发提供了新的理论依据与潜在靶点。

张沫教授:成人心肌病的诊疗进展

张沫教授结合最新指南,系统梳理了心肌病在疾病认识、诊断方法及治疗策略方面的重要进展。疾病认识层面,认知已从传统形态学与血流动力学层面深入至基因突变与分子机制水平,实现了从表象到本质的跨越。诊断方面,已由早期依赖侵入性检查,发展为以超声心动图和心电图为基础,结合心脏核磁共振、基因检测及病理学评估的综合诊断体系,极大提升了诊断的精准性与全面性。治疗领域,从最初β受体阻滞剂的初步应用,到近年来SGLT2i、维利西胍及肌球蛋白抑制剂等新型药物的联合使用,治疗策略不断丰富,为患者提供了更多个体化治疗选择。未来,期望通过积极探索基因治疗等新靶点,拓宽心肌病治疗疆域,让更多患者从更高效的治疗方案中获益。

王辉教授:心肌病的核磁诊断

王辉教授结合多例病例,为心肌病影像学诊断提供了判读思路。王辉教授重点指出,在儿童缺血性与非缺血性心肌病的鉴别中,CMR检查的核心依据在于是否出现心内膜下显著的延迟强化;扩张型心肌病的典型CMR特征为心腔扩大、室壁变薄、运动减弱以及室间隔区域的延迟强化;非扩张型左室心肌病则表现为左心室大小正常,常伴有特定类型基因突变,其延迟强化多呈现特征性的环形分布;肥厚型心肌病CMR主要表现为间质少量从状纤维化。

学术讲座

精测肺心 深探肌理

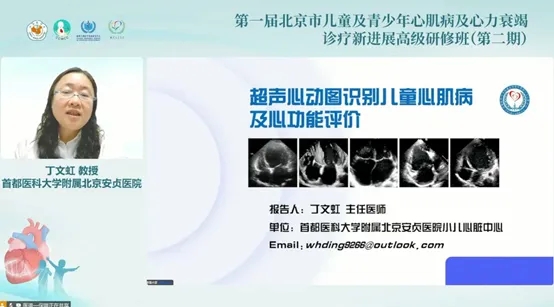

本环节,在首都医科大学附属北京儿童医院于霞教授的主持下,重庆医科大学附属儿童医院孙慧超教授、首都医科大学附属北京儿童医院郭俊教授、首都医科大学附属北京安贞医院丁文虹教授分别进行了汇报。

孙慧超教授:儿童心肺运动试验在儿童心血管疾病中的应用

孙慧超教授指出,心肺运动试验(CPET)在临床中应用广泛,涵盖多个领域,包括运动不耐受的病因诊断与鉴别、心肺疾病严重程度评估、危险分层及运动处方制定以及康复指导等。其中,在心力衰竭评估中,可依据CPET结果进行危险分层,主要参考指标包括峰值摄氧量、VE/VCO₂斜率、运动振荡通气及呼气末二氧化碳分压。此外,对于非持续性心律失常(如室性早搏、WPW综合征、长QT综合征和CPVT等)、肺动脉高压、先天性心脏病术前与术后评估等多种临床情况,心肺运动试验均能为诊断及后续治疗提供重要参考和指导。

郭俊教授:扩张型心肌病细胞和动物模型构建及发病机制研究

郭俊教授指出,扩张型心肌病病因复杂、危害严重,尽管遗传学研究已揭示约51个相关基因(如最常见的TTN),但大量变异的意义仍不明确,成为临床精准诊疗的重要障碍。针对意义未明的变异,郭俊教授建议可利用基因过表达细胞模型及iPSCs等功能研究手段进行解析;对于新候选致病基因,可通过构建基因敲除/敲入的小鼠或斑马鱼模型,观察是否诱发相应表型;对已构建的动物模型,可结合RNA-seq、蛋白质组学等方法筛选差异表达基因,并分离原代心肌细胞,进一步探究疾病相关信号通路,揭示其发病机制。

丁文虹教授:心肌病超声识别及功能评价

丁文虹教授从超声诊断的维度出发介绍道,在形态学方面,儿童扩张型心肌病主要表现为心腔扩大、心肌变薄/相对变薄伴收缩功能减弱;儿童HCM以心肌肥厚、心腔缩小及存在梗阻倾向为特征;儿童RCM常见心房显著扩大、心室正常或略小、心肌厚度正常或轻度增厚,并伴有舒张功能受限;儿童RECV则多表现为右心室扩大(常为局部扩张)、局部室壁形态异常及心肌被脂肪或纤维组织替代。由于儿童心肌病类型多样,除形态学特征外,还需结合功能学指标准确分型。此外,传统超声参数与新兴技术相结合有助于早期诊断与预后判断;联合临床表现与基因检测结果可进一步提升诊断准确性。

学术讲座

理论筑基 聚焦实战

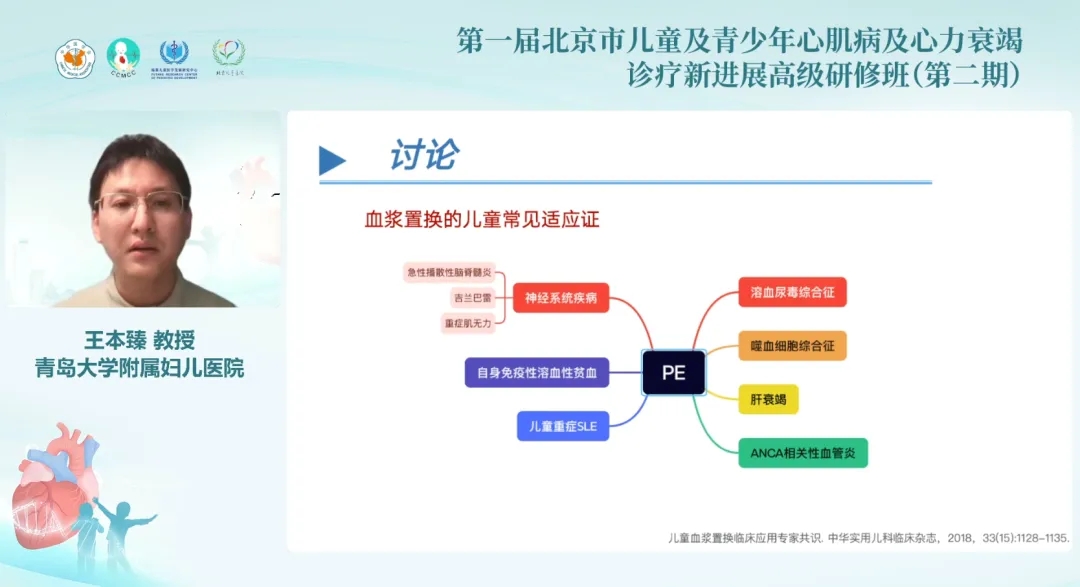

本环节,在首都医科大学附属北京儿童医院王志远教授的主持下,首都医科大学附属北京儿童医院肖燕燕教授、青岛大学附属妇女儿童医院王本臻教授、首都医科大学附属北京儿童医院吕震宇教授分别进行了分享。

肖燕燕教授:儿童扩张型心肌病治疗进展——方案选择、分期管理

肖燕燕教授着重指出,儿童扩张型心肌病应严格遵循指南共识推荐的A–D期分级体系进行管理。心力衰竭风险期(A阶段),应早期识别并规范管理心力衰竭危险因素,突出预防为主与综合干预;心力衰竭前期(B阶段),重点为抑制心脏重构与功能恶化,建议实施规范的针对性治疗;症状性心力衰竭期(C阶段),核心目标为控制心力衰竭症状、延缓疾病进展,需采用个体化药物治疗,并酌情辅以ECMO、CRT等非药物手段;终末期心力衰竭(D阶段),治疗重点是尽可能延长患儿自身心脏功能并改善生存质量,除优化指南导向的药物治疗(GDMT)外,部分患儿需进一步接受ECMO、CRT、埋藏式心律转复除颤器植入、左心室辅助装置等器械支持,乃至心脏移植。

王本臻教授:一例难治性心肌病的诊疗

王本臻教授分享了一例难治性心衰患儿的诊治历程。患者为14岁女性,因多次出现进展性心力衰竭反复住院,经多措治疗后免疫学指标、抗心肌抗体、NT-proBNP等指标仍异常,病情未改善。多方筛查后考虑自身免疫性心肌炎并进一步明确诊断,先后予血浆置换治疗4次清除体内炎性介质、改善临床状况后,患儿各项临床症状及实验室指标均显著好转,提示治疗有效。该病例的分享,为临床自身免疫心肌病的诊治拓宽了思路。

吕震宇教授:锯齿样心肌:一种少见的心肌病类型

吕震宇教授对一例出生10天确诊为罕见的锯齿样心肌病例着重介绍道,锯齿样心肌确切病理生理机制尚不完全清楚,需要依靠心脏超声和心脏核磁共振综合诊断,同时与左室致密化不全进行鉴别;在治疗上应与LVNC一样,重点关注左心室功能。

小结

精研笃行 共启新章

本次高级研修班从临床应用、基础研究、病例实战及罕见病认知等多个维度,系统展示了儿童心肌病与心力衰竭领域的最新前沿进展,为临床诊疗实践提供了标准化路径参考。

展望未来,期待携手各界,以精准医疗赋能临床实践,以体系建设畅通诊疗路径,共同推动我国儿童心力衰竭与心肌病的诊疗迈向精准化、规范化、同质化的新阶段。让我们拭目以待!

扫码观看直播回放

-END-

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动