郭军教授:2023 SCAI/HRS《经导管左心耳封堵术专家共识》解读

过去20年,经导管左心耳封堵术(LAAC)迅速发展,大量器械已被批准或正在临床开发中。2023年3月,美国心血管造影与介入学会(SCAI)和美国心律协会(HRS)发布了新版LAAC治疗房颤的专家共识,以期为临床医生提供最新的、基于循证的、以介入设备为重点的LAAC最佳临床实践。

在近期举行的北京瓣膜论坛上,中国人民解放军总医院郭军教授对该共识进行了解读。医谱学术特将精华内容整理成文,供临床医生参考。

LAAC适用于血栓栓塞风险高、不适合长期口服抗凝、预期寿命(最低>1年)和足够生活质量的非瓣膜性房颤患者。患者和术者应该进行讨论,共同做出决策。

在美国和欧洲房颤管理指南中,LAAC的推荐级别为Ⅱb类,并提出了长期口服抗凝药(OAC)的禁忌症。共识指出,适合LAAC的患者应符合非瓣膜性房颤,并符合欧洲心脏病学会(ESC)2020年和美国心脏病学会(ACC)/美国心脏协会(AHA)2019年更新的房颤指南中的卒中预防的OAC的I类适应证标准,且CHA2DS2-VASc评分≥2(男性)或≥3(女性)。

此外,患者应有高危出血风险(例如,高HAS-BLED评分≥3)或OAC不耐受(包括既往出血、跌倒风险、未控制的高血压、肾脏或肝脏功能衰竭、酒精滥用、同时使用抗血小板或非甾体类药物、高危风险职业、依从性差、国际标准化比值不稳定、OAC过敏和药物相互作用等因素)。

在本共识中,使用脑保护装置对有血栓的左心耳(LAA)进行封堵仍然不符合指征。

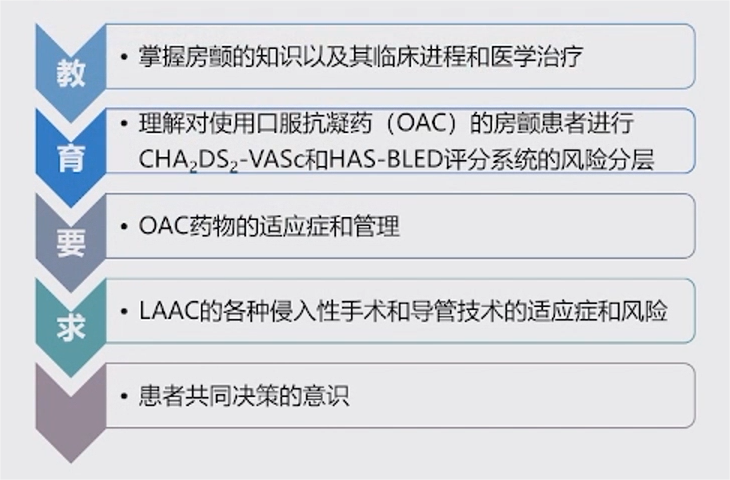

图1 开展LAAC对于医生的要求

近年来,CTA越来越受到临床重视,封堵器选择的节段重建和分析应以薄层扫描进行,理想的层厚是0.5~1.5mm之间,并延迟成像以确保排除左心耳血栓,CT测量数据常大于TEE 2-3mm。

在进行LAAC手术时,强烈推荐术中造影、TEE或ICE指导手术,不推荐单纯X线指导下行LAAC。

1. 静脉穿刺

穿刺技术和超声引导对治疗有帮助,应予以重视。静脉穿刺尽可能通过右股静脉进行。临床也可采用经左股静脉穿刺,但房间隔穿刺和随后的鞘管操作可能更具挑战性。

2.抗凝

在手术过程中使用普通肝素以实现治疗性抗凝,并频繁监测活化凝血时间(ACT)以达到250至300秒的合适水平。

3.房间隔穿刺位置

在进行房间隔穿刺时应选择房间隔下方和后方。对于向上的LAA,靠下穿刺为宜。对于朝向中下的LAA,建议穿刺位点不用太低。在大多数情况下,需要偏后穿刺。

4.输送鞘的选择

WATCHMAN可以搭配2个不同的14F输送鞘(单弯或双弯)。在大多数情况下,当LAA的轴向同时偏上和偏前时,双弯足以保证与LAA同轴。对于朝下的LAA,则应使用单弯。AMULET可以通过内径12F(≤25毫米)或14F(≥28毫米)的鞘管来输送。

5.输送鞘进入LAA

支撑导丝能提供良好的支撑性,但存在较大的肺静脉穿孔风险;猪尾导管通过间隔穿刺处放入左房更容易且安全,但对输送鞘不能提供足够的支撑。一旦进入左心房(LA),输送鞘应小心分离并用生理盐水冲洗。输送鞘通过位于LAA深处的5F至6F直型猪尾导管进入到LAA。

6.LA测压

为了进行正确的LAA测量和封堵器尺寸选择,建议LA的平均压力为>12mmHg。避免选择太小的封堵器而造成器械栓塞风险。除非有禁忌症,在患者到达手术现场时应给予静脉输液,且水化应达到目标LA压为止。

7.LAAC封堵器展开

术者应参考制造商的使用说明,遵守既定的标准。此外,还应注意确保适当的封堵器尺寸、锚定、LAA内的定位以及无显著的封堵器残余漏。

心包填塞的预防

1.在进行房间隔穿刺时,术者应通过食道超声双平面观察,以确保穿刺位置的准确性。在没有确认穿刺针进入左房前,严禁使用穿刺鞘进行扩张,必须确认穿刺针进入左房后方可使用肝素抗凝。

2.心耳内操作需要在猪尾导管的保护下进行,在透视下以多角度观察鞘管与心耳壁的关系。如果鞘和猪尾遇到阻力,一定要停止操作。

3.操作时需要注意封堵伞与输送系统头端MARK环的关系,送入输送系统时,速度不宜过快。

4.术后抗凝前行经胸超声,确认无心包积液后再抗栓。

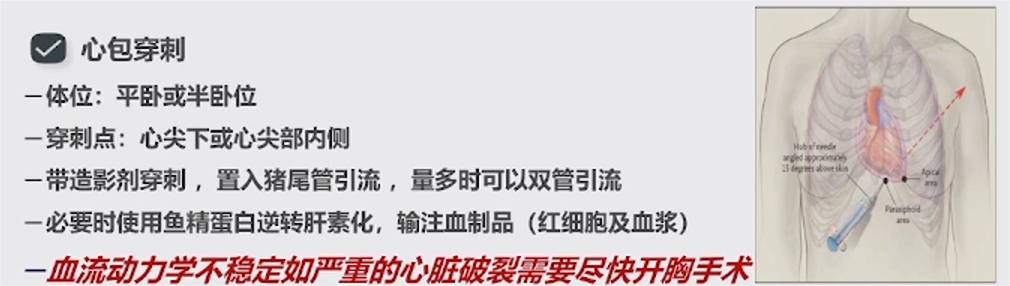

心包填塞的急救及处理

图2 心包填塞的急救及处理

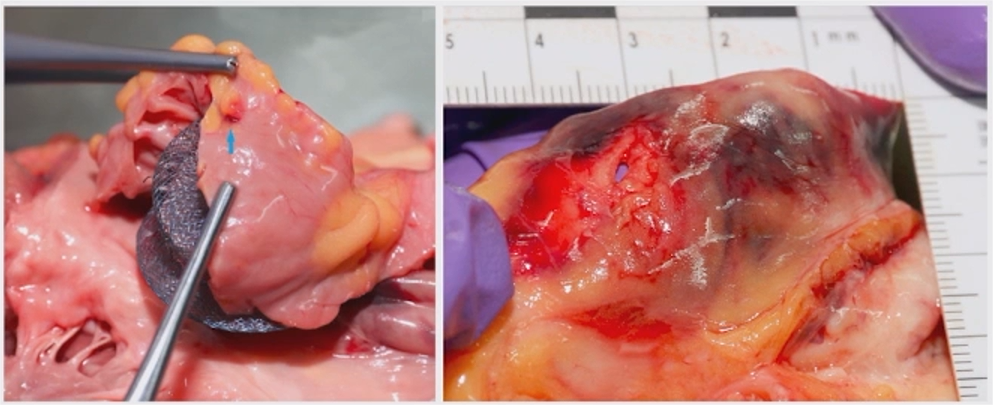

如心包穿刺术后仍有大量出血,可考虑使用鱼精蛋白。若仍无法控制,则需要行自体输血和手术干预。郭军教授强调,对于血流动力学不稳定如严重心脏破裂的患者,需要尽快开胸手术。既往曾有过倒钩损伤左心耳及肺动脉的报道,此时心包填塞速度快,需紧急外科手术。

图3 倒钩损伤左心耳及肺动脉

随着经验的积累,LAAC围术期卒中事件已显著减少。在NCDRLAAO注册研究中,缺血性卒中记录为0.12%,而出血性卒中记录为0.01%。

发生卒中的潜在原因:(1)术前血栓或血流淤滞的存在;(2)空气栓塞,通常装置冲洗不充分造成;(3)手术过程中封堵器相关血栓的形成;(4)不充分的抗凝、过长的手术时间,或多次封堵器回收操作(导致组织创伤)均可能促进血栓形成。

一旦发现血栓,应给予额外的肝素,并应在发现血栓后立即决定是否继续手术并移除血栓附着的封堵器。

郭军教授指出,临床应格外注意空气栓塞的发生。空气栓塞通常与穿刺针未冲洗、回抽相关。此外,细但长的穿刺针可以容纳足够多的空气,也会增加空气栓塞的发生几率。对于浅或远端空间狭小的心耳,输送鞘顶壁后无回血时,也需要警惕空气栓塞的发生,术者在输送鞘管时,一定要有回血。必要时可将输送鞘尾端浸入水中,通过侧导管回抽来解决空气栓塞的问题。

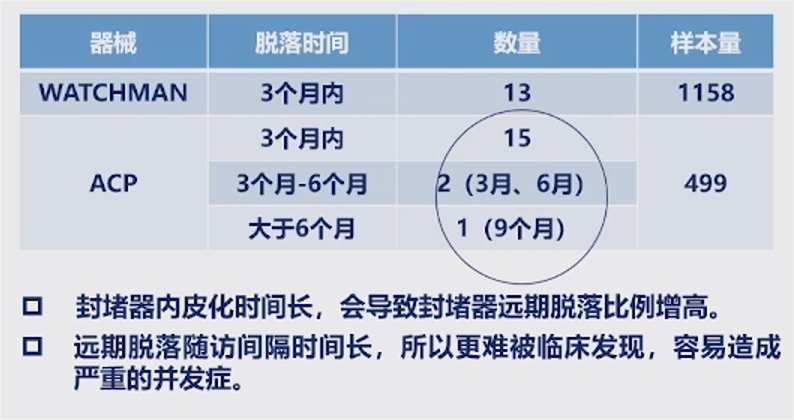

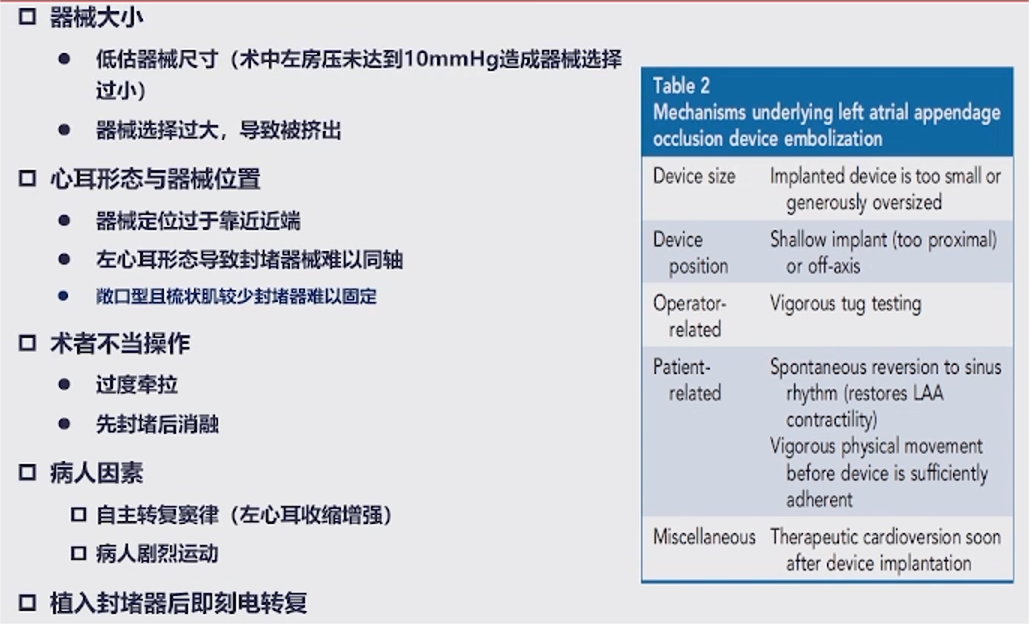

封堵器脱落是非常少见的并发症。在NCDR LAAO注册研究中,报告了30例(0.07%)器械栓塞,对WATCHMAN和ACP封堵器的系统回顾,共报告了31例。2/3的栓塞发生在植入期间,其余发生在植入之后。

随着血液流动,大多数封堵器会进入主动脉,少数封堵器可能会卡在二尖瓣、左室肌小梁、主动脉瓣。一旦发生栓塞,会造成左室射血分数下降,严重的发生急性心衰、心脏和主动脉破裂,造成死亡。

图4 封堵器栓塞发生时间对比

图5 封堵器脱落栓塞的原因及机制

如封堵器脱落出现器械栓塞,较小的封堵器多数可经左心室流出道、主动脉瓣和降主动脉移动至肾脏以下(通常高于分叉),此时可考虑使用血管圈套器、活检钳或其他回收系统取出。较大的封堵器可能卡在二尖瓣或主动脉瓣中,造成严重的临床恶化,需要及时行外科手术取出。此外,术者在操作时还需要注意在器械回收期间检查ACT以确保肝素处于治疗水平。

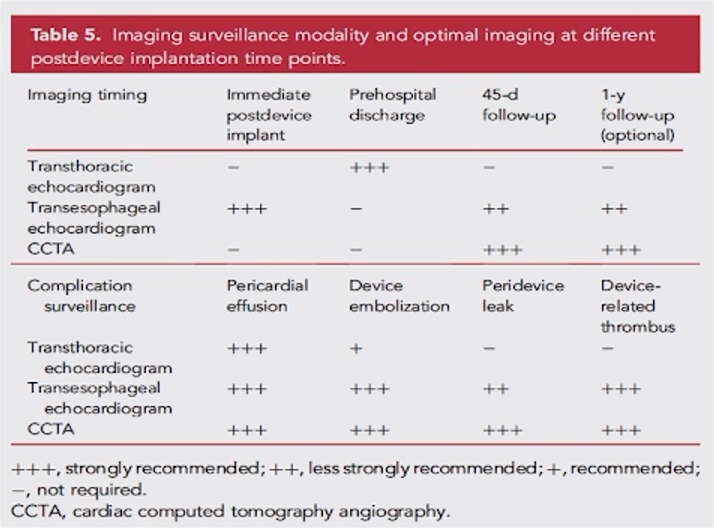

患者出院前应行二维经胸超声心动图检查,以排除心包积液和器械栓塞。术后当天观察数小时后,若无相关并发症或心包积液也可考虑出院。

NCDR LAAO记录了其他严重的手术并发症,院内出血事件占1.25%,重大血管相关并发症占0.15%。70%的患者既往有出血史,其中42%有胃肠道出血病史。静脉出血与鞘管大小的选择相关,避免过度抗凝和牢固的加压包扎有助于预防出血。

DRT是较常见的晚期不良事件,发生率为3%-5%,高危因素包括既往卒中、大心耳、永久房颤、既往左心耳血栓。目前DRT与长期事件的关系尚不明确,但短期缺血事件增加,TEE和CT均可对其进行准确评估。DRT需要采用抗凝治疗,45-90天后影像复查判断血栓溶解情况,以决定是否停止抗凝。

房间隔的医源性损伤可以导致单向或双向分流,多数情况下6个月即可恢复。封堵二尖瓣钳夹导致房间隔缺损的研究没有证实获益,故目前不建议对LAAC导致的ASD进行封堵。

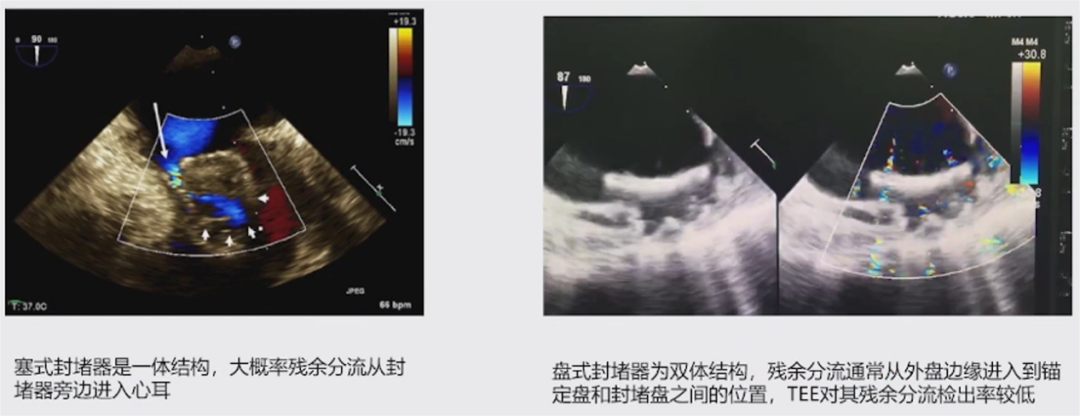

PDL十分多见,因封堵器植入和所采用的影像学工具不同,在11%-57%的经导管LAAC中曾有PDL的报道。

图6 两类封堵器残余分流产生机制对比

对NCDR LAAO注册研究中51,333例患者的分析发现:1)大约四分之一的患者在术后45天时存在残余分流,但5 mm以上的大量分流罕见;2)大量分流患者在术后45天、6个月和1年时仍在抗凝治疗的比例更高;3)少量残余分流可能导致血栓栓塞和出血事件增加,但未发现大量残余分流与不良事件相关。

在PDL临床管理方面,目前研究数据有限,且尚未达成共识。>5 mm的残余漏需引起注意,建议继续OAC。病例报告及小型病例队列已经证实介入干预残余漏是可行的,其中包括放置封闭或填塞装置或者弹簧圈等,但这些方法缺乏长期的临床随访数据,其中包括不良事件发生率和停用OAC的安全性等。

建议在LAAC后45-90天进行TEE或心脏CT器械成像监测,评估PDL和DRT。有关联合手术的RCT正在进行中,在RCT完成前,不常规推荐联合LAAC的治疗方法(如结构性心脏病介入、外周血管介入)。

图7 器械植入后不同的影像学监测方法和时间点

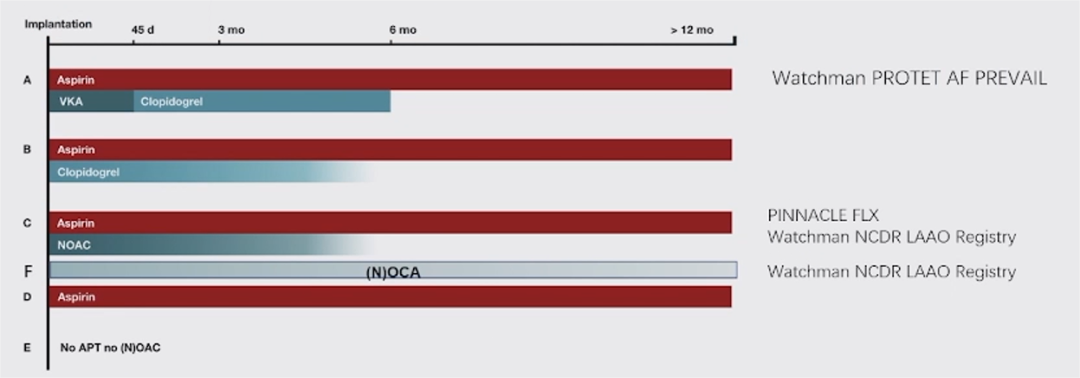

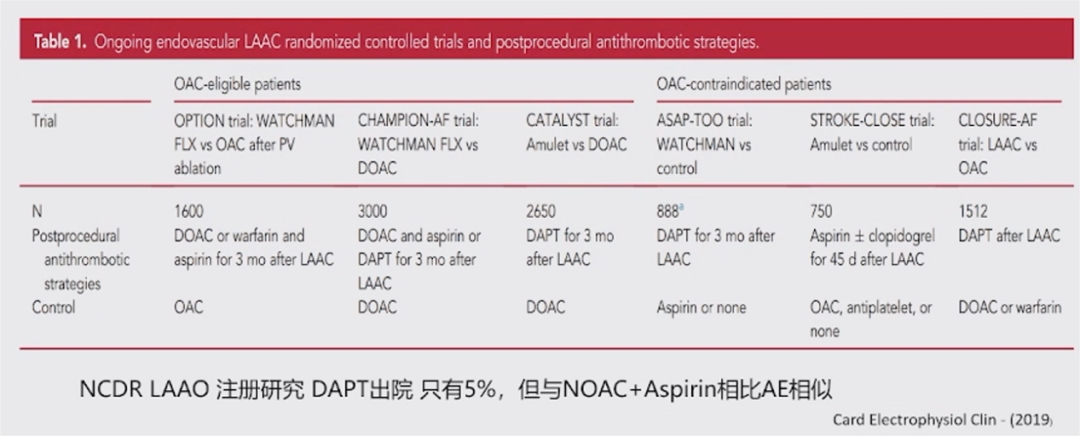

在LAAC后依据研究方案以及各封堵器的使用说明、每位患者的出血风险,使用华法林、直接口服抗凝剂(DOAC)或DAPT进行抗凝治疗。

图8 LAAC术后抗栓方案比较

有研究对LAAC术后DAPT或OAC方案的疗效进行比较,结果显示,DAPT组DRT发生率明显高于OAC组(3.1% vs. 1.4%),缺血性卒中及全身性栓塞没有统计学差异,经6个月随访,DAPT组和OAC组出血风险相同。

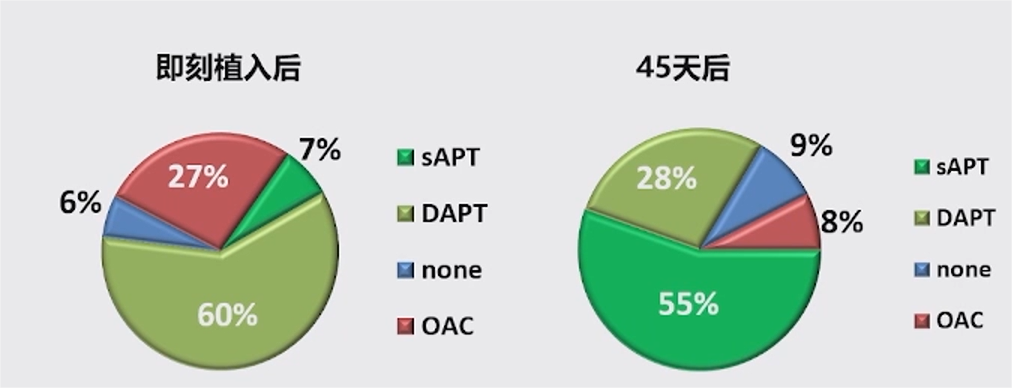

还有研究对术后抗栓的时间进行了统计,如EWOLUTION研究发现,大部分患者(60%)服用DAPT或者OAC(27%)。第一次超声随访,停药之后服用OAC的患者降至8%,DAPT患者降至28%。三个月内华法林全部停用,六个月之内DAPT全部停用。

图9 EWOLUTION研究统计结果

术后抗栓方案在不同的器械说明书中均有推荐,临床医生可根据说明书进行选择。

专家简介

关注医谱学术,实时掌握最新动态!

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动