国内首次实现!“国家队”专家运用经下腔静脉途径,拔除22年心脏起搏电极

起搏器电极拔除是手术难度最高、风险性最大的心脏介入手术之一,是很多心脏介入专家不敢触碰的“雷区”。

2024年1月3日,阜外华中心血管病医院特聘专家、中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任唐闽,会同阜外华中心血管病医院王山岭、杨海涛团队,应用国际上最先进的经静脉冷激光技术,成功微创拔除植入患者体内22年的起搏电极导线。

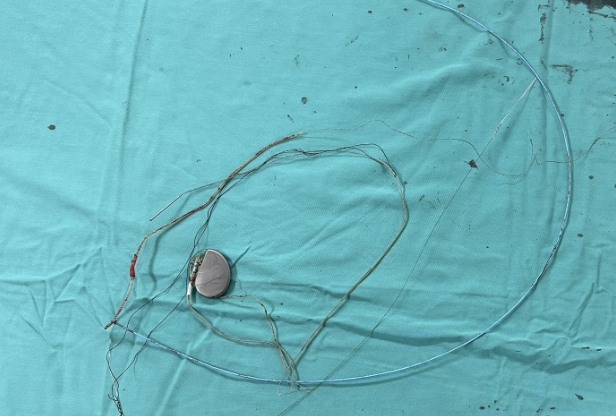

本次手术,是国内首次实现经下腔静脉途径,拔除残留的心脏起搏电极。同时,拔除22年前植入的心脏起搏电极,也创下了河南省内拔除残存电极最长时间记录。

此次手术的患者姓白,来自洛阳市,是一名70岁的女性。

白女士的病痛史可以追溯到22年前。2001年白女士被诊断为“心律失常 窦性心律过缓”,在当地某医院行永久单腔起搏器植入术。11年前,因起搏器电池耗竭,白女士在洛阳市某医院做了起搏器更换手术。由于当时的技术所限,更换起搏器时,原有起搏器的两根电极导线,仍残留在体内。

数天前,白女士改变体位时,起搏器植入区域出现剧烈疼痛,并且有皮肤红肿、破溃现象。白女士来到阜外华中心血管病医院,找到杨海涛副主任寻求解决办法。

进一步完善检查,杨海涛副主任发现,植入的起搏器虽然给白女士的生命安全提供了保障,但更换起搏器时残留在体内的两根电极导线,已经导致多重耐药菌严重感染,必须尽快手术拔出。

但是,患者体内的电极植入时间已经有22年,电极与周围组织黏连严重。更加困难的是,当时植入的是被动电极,尾端带有防脱落的锚定“倒钩”,拔除过程中极易出现血管撕裂、电极断裂、心脏穿孔、大出血等并发症,严重者危及生命。

电极拔除的风险远高于电极的植入,植入年份越久,电极与血管壁和心肌的粘连越严重,手术的风险和难度越大,像这种植入22年之久的患者,甚至需要外科开胸拔除电极。

考虑到患者今后的生活及安全,为了尽快解除患者病痛,在反复与患者沟通后,杨海涛副主任邀请唐闵教授共同会诊,决定尝试实施微创手术拔出电极。

经过充分的手术筹备,在手术室、麻醉科、导管室等医护人员的通力合作下,在心外科、体外循环科专家的保驾护航下,手术有条不紊的进行。

“国家队”专家唐闽教授现场指导,王山岭主任、杨海涛副主任、范宪伟副主任医师、胡娟博士后精准操作,首先分离囊袋附近电极及清除局部感染组织,送锁定钢丝至电极远端。

术中造影提示,锁骨下静脉几乎完全闭塞。专家们借助激光鞘,慢慢分离临近血管及周围组织,虽步步惊心,还是顺利拔除第一根电极。

然而,更大的困难还在后面。另一电极因尾部离断旷置多年,无法经锁骨下-上腔静脉路径分离组织。

面对困难,唐闵教授、王山岭主任、杨海涛副主任现场会商,决定另辟蹊径,创新性的运用抓捕器和电极做支撑,经下腔静脉途径激光鞘,分离上腔静脉的黏连机化组织。这种创新思路很快换来回报,第二根电极也顺利拔除。手术全程患者生命体征平稳。

杨海涛副主任介绍道,经静脉激光鞘电极拔除术是近年来国内外开展的新技术,激光鞘顶端采用可控的激光能量,在准分子激光的作用下,使电极与其周围组织、沿途血管游离开来,能够明显降低拔除电极对血管、心肌及临近组织的损伤,显著增加了手术安全性及成功率。

唐闽教授介绍道,经下腔静脉途径,实施激光鞘电极拔除术是对该技术的创新和升级。这台高难度手术的顺利完成,不但解除了患者长期困扰的病痛和折磨,也标志着经下腔静脉途径心脏起搏电极导线拔除技术在阜外华中心血管病医院落地生根。

下一步,专家们会对白女士进行全面评估,如果必须植入起搏器,将考虑使用国际先进的“无导线起搏器”,彻底消除电极残留的后顾之忧。

文稿:邢永田

来源:阜外华中心血管病医院

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动