“北三心声”丨第18期:54岁男性急性心梗并发心原性休克,心脏压塞,连环并发症下的救治策略揭秘!

2025年7月7日,北京大学第三医院心内科重磅推出的《北三心声》栏目——第18期精彩再度袭来。在本期的大查房活动中,专家们将目光聚焦于一位54岁的患者,该患者急性心肌梗死+心原性休克,同时出现心包积液,病因究竟为何?该如何治疗?

让我们紧跟北京大学第三医院多学科领域权威专家,深度剖析!

病例信息

患者为54岁男性,主诉间断胸闷,咳嗽3天,口唇紫绀20分钟。

-

现病史

▲上下滑动查看▲

-

既往史、个人史、婚育史与家族史

▲上下滑动查看▲

-

体格检查

▲上下滑动查看▲

-

初步诊断

1.呼吸心跳骤停

2.心脏停搏复苏成功

3.冠状动脉性心脏病

急性下后侧壁心肌梗死?

心界不大

心律失常

心脏停搏

三度房室传导阻滞

心功能IV级(Killip分级)

4.2型糖尿病

5.急性肾功能不全

6.急性肝功能损伤

7.代谢性酸中毒

8.胆囊结石

-

诊治经过

▲上下滑动查看▲

病例总结

-

病例特点

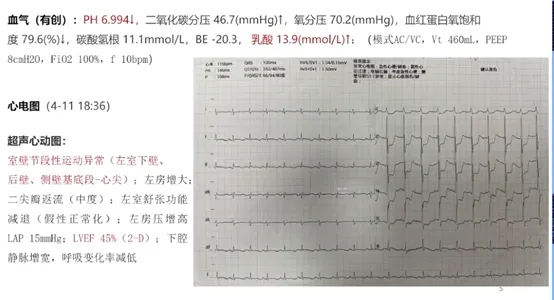

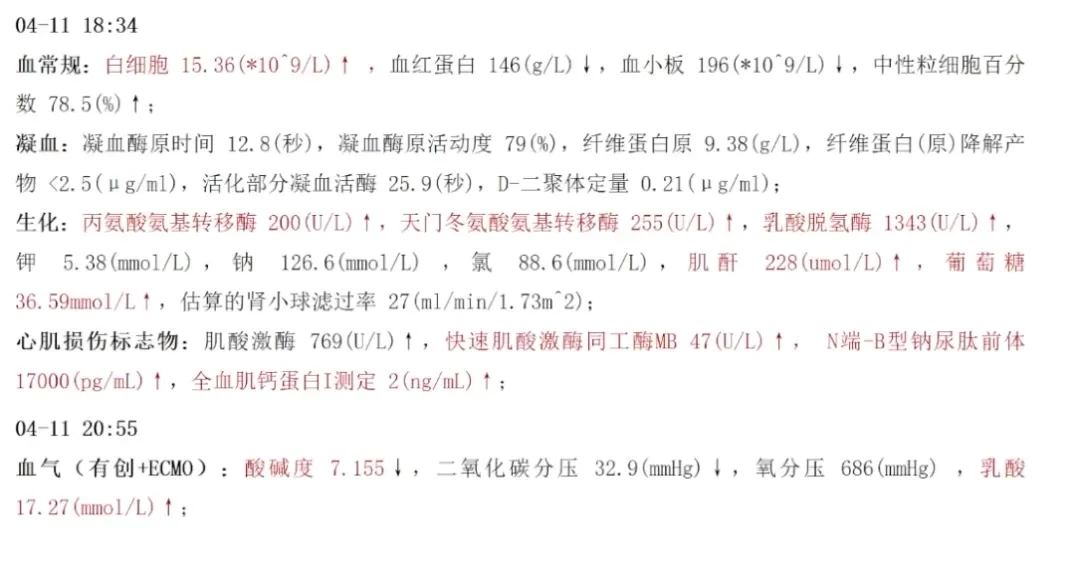

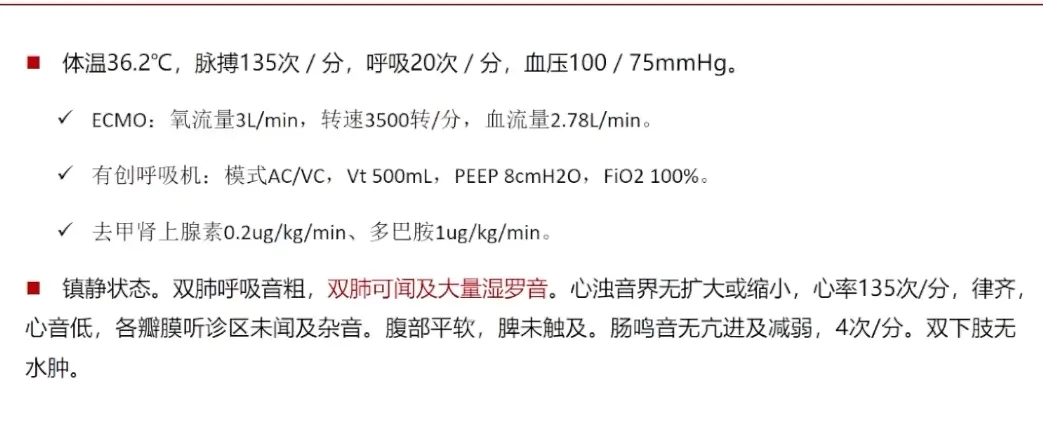

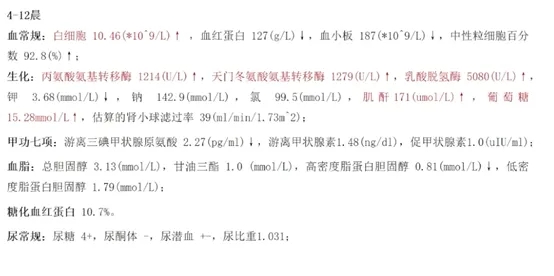

患者为中老年男性,急性病程。主诉胸闷、呼吸困难3天,紫绀20分钟伴意识丧失。既往否认高血压、糖尿病、高脂血症,入院后发现糖尿病。查体生命体征不稳定、低血压休克,辅助循环支持。辅助检查发现双肺渗出,下壁、后壁、侧壁运动减低,EF值减低,心包积液、可疑心室游离壁破裂。结合患者临床症状及临床检查,明确诊断为心肌梗死合并心原性休克。

-

诊治思路

-

查房目的

1.心包积液的原因、穿刺引流的时机。

2.急性心肌梗死并发心原性休克和机械并发症的处理。

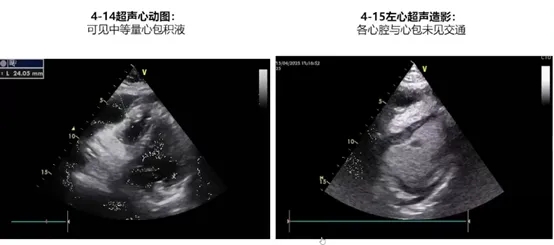

超声心动图分析

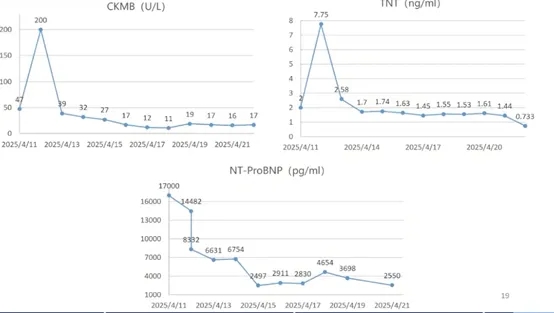

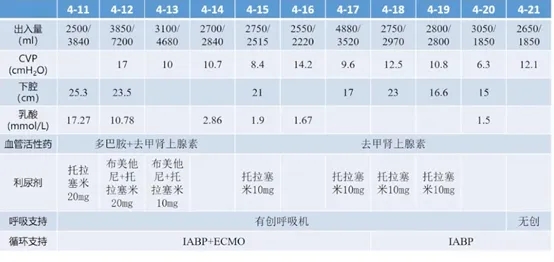

患者4月22日超声心动图显示,患者左房、左室大小正常,下后侧壁基底段至中段可见节段性室壁运动异常,LVEF为48%,提示轻度收缩功能减低;少量心包积液,无心脏压塞征象。结合临床及影像学表现,下后侧壁心肌梗死诊断明确,同时动态观察显示心包积液量较前逐渐减少,心功能较入院时显著改善。

回顾患者病史,患者于4月12日入院时生命体征相对平稳,表现为血压偏低及窦性心动过速,予补液治疗后部分缓解。4月13日下午突发血流动力学恶化(血压下降、心率增快),超声心动图提示新发中量心包积液,立即停用所有抗血小板及抗凝药物。初始检查未发现明确心脏破口。4月14日复查超声显示:1)心包积液量较前增加,2)右室心尖部毗邻左室区域室壁变薄,3)进行性血流动力学不稳定,符合心脏压塞表现;4)超声提示心室游离壁破裂,破口处形成3×3cm附壁血栓。因血栓脱落可能增加心包穿刺后再破裂风险,遂选择保守治疗。

因此,结合患者临床症状、超声及造影,患者心包积液的发生符合心室游离壁破裂。

心内科分析

-

心原性休克病因

该患者发病10天后LVEF恢复至48%,提示单纯急性期心肌细胞丢失量尚未达到导致心原性休克的临界阈值。但值得注意的是,患者最终仍进展为心原性休克,基于临床病程演变及辅助检查结果,推测其发病机制可能为回旋支急性闭塞后,继发的慢性心律失常导致心输出量显著降低,持续低灌注状态不仅造成回旋支供血区心肌坏死,更引发全心肌广泛严重缺血。加之多次复苏操作带来的心肌损伤,最终形成一定量的心肌细胞丢失+全心缺血的病理生理改变,导致心泵功能失代偿,出现心原性休克;进食摄入少加重低血容量,以及缓慢心律失常进一步加重了休克表现。

-

心包积液形成的原因

急性心肌梗死并发心室游离壁破裂,根据病理进程可分为急性、亚急性和慢性三种类型。其中,急性心室游离壁破裂表现为从心内膜至心外膜的贯通性撕裂,此时不伴心脏压塞的过程,会出现心脏骤停的情况,临床抢救成功率极低。亚急性心室游离壁破裂则表现为渐进性心包积血,伴有心脏压塞的过程,其特点为破裂口周围形成局部血栓或心包粘连,使得心包内压上升相对缓慢,可以为临床干预提供宝贵的时间窗。而慢性破裂多表现为包裹性心包积血或假性室壁瘤形成,由于血栓机化及纤维组织包裹,患者常可维持相对稳定的血流动力学状态,但存在迟发性破裂风险。

结合本例患者的临床特征及超声心动图影像学表现,提示存在一定程度的心包积液和心内膜断裂征象,综合分析其病理过程符合亚急性心室游离壁破裂/假性室壁瘤形成的典型表现,该原因是患者心包积液发生的主要原因。

-

前降支介入治疗处理

本例患者心肌梗死的罪犯血管以回旋支为主,其闭塞直接导致血压进行性下降及心原性休克的发生。需特别注意的是,前降支近段存在80%的重度狭窄且血流缓慢,虽非本次急性闭塞的罪犯血管,但在发病机制中可能作为协同病变参与血流动力学恶化。本次急诊介入治疗中,优先处理了回旋支以迅速恢复血流,但未同期处理前降支病变。

治疗原则上来讲,各大国内外指南均指出,对于心源性休克下开通非罪犯血管并非必须,比较容易接受的是国内的指南更新指出需要个体化评估。本例患者前降支的血流对于维持心功能的稳定具有重要作用,部分专家认为急性期开通有助于心脏恢复。但从目前该患者病程来看,如果当初开通了前降支,后续因为心包积血和亚急性破裂而停用了抗栓治疗药物就没有那么容易决定,因此强调个体化处理中利弊平衡需要有理有据谨慎决定。

心外科分析

结合患者的临床症状及超声心动图显示的心内膜断裂征象,综合评估认为亚急性心室游离壁破裂/假性室壁瘤可能性较大。亚急性心室游离壁破裂/假性室壁瘤因瘤壁缺乏正常心肌组织支撑,破裂风险较高,通常需外科干预进行修补和穿刺引流。但本例患者瘤腔压力较低,且心包积液量少,提示破口可能处于相对稳定状态,短期内自行愈合概率较大,故目前暂不建议行外科修补和引流。后续随访中,待病情稳定后可考虑行心脏磁共振成像,以进一步评估是否需要外科干预。

- End -

北三心声第17期 | 34 岁患者连续室速+右冠异常+心肌纤维化,北三 MDT 团队破局救治!

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动