韩慧媛教授:心衰超负荷容量管理的评估和治疗

容量超负荷是心衰患者住院的主要原因,控制液体潴留,减轻容量超负荷,是缓解心衰症状、降低再住院率、提高生活质量的重要措施,也是治疗充血性心衰的基石之一。在近期举办的“2023亚心国际心血管病大会”上,山西省心血管病医院韩慧媛教授作“心衰超负荷容量管理的评估和治疗”学术分享,医谱学术特将精华内容整理成文,供临床医生参考。

容量超负荷是急、慢性心衰发生的重要病理生理过程,能够导致组织间隙液体潴留,继而出现淤血症状。完整的容量管理流程为:准确评估容量状态、确定容量管理目标、选择合适的治疗措施、制定个体化容量管理方案。

容量状态评估

容量状态评估是容量管理的基础。心衰病因复杂,患者的疾病状态、体质、合并症不同,增加了容量评估的复杂性。

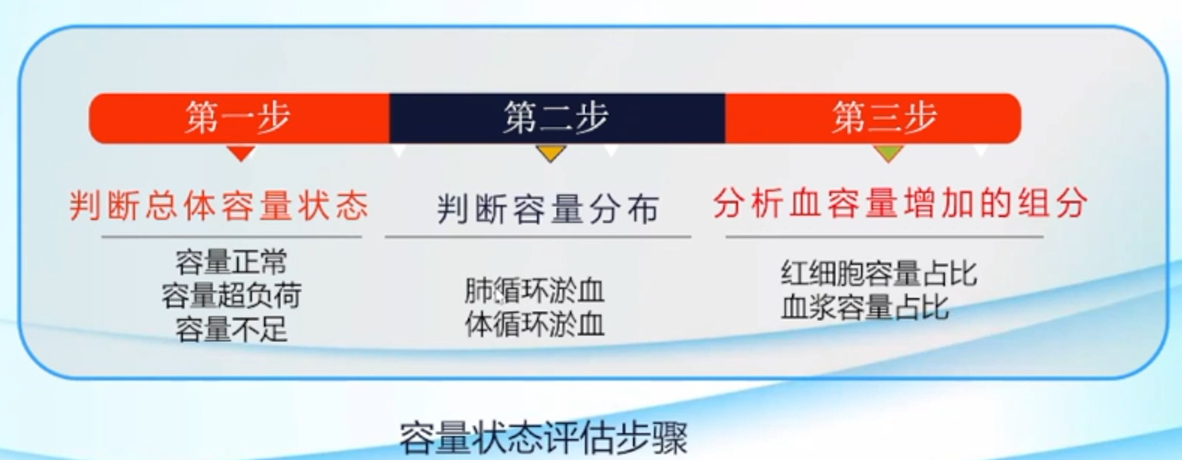

容量状态评估步骤分为三步:判断总体容量状态、判断容量分布、分析血容量增加的组分。

一、评估容量状态及容量分布

评估容量状态及容量分布共分以下3步:

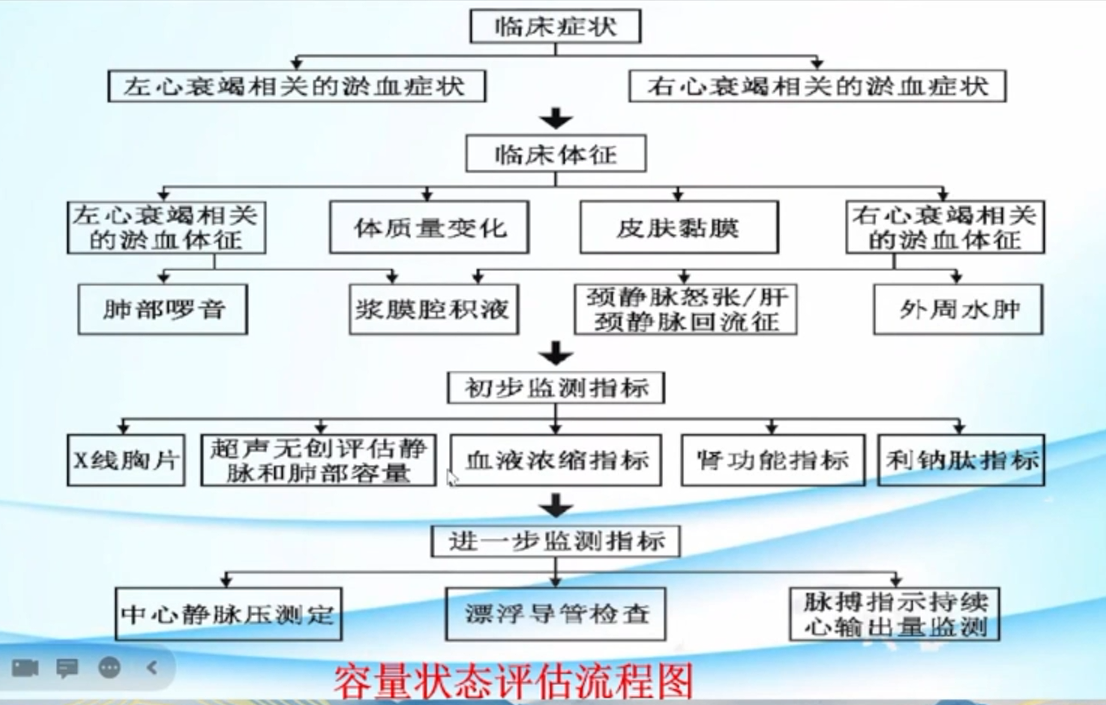

▪ 1 根据症状、体征初步判断容量状态

容量超负荷:可表现为肺淤血症状、体循环淤血症状。其中,肺淤血症状主要表现为:劳力状态下呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难或平卧后干咳、静息呼吸困难或端坐呼吸;体循环淤血症状主要表现为:水肿、腹胀、纳差等消化道症状。

容量正常:完全没有淤血症状。

容量不足:表现为完全没有淤血症状,皮肤弹性差、干燥,眼窝凹陷等。

在初步判断容量状态时,需要有针对性进行体格检查,并重点评估如下体征:

1)颈静脉怒张:颈外静脉怒张的顶点到胸骨角的垂直距离加上5 cm为颈静脉压力值,>8 cm时提示容量超负荷(敏感性70%,特异性79%);

2)肝颈静脉回流征:患者高枕卧床,张口呼吸,右手掌面轻贴于肝区,逐渐加压持续10 s,如颈外静脉明显怒张,停止压迫肝区后颈外静脉搏动点迅速下降>4 cm为阳性;

3)肺部啰音:肺部存在湿啰音、干啰音、喘鸣音、呼吸气流减弱等提示肺淤血,严重者表现为心源性哮喘。湿啰音多为细湿啰音,从肺底向上发展;

4)浆膜腔积液:浆膜腔积液包括单侧(右侧居多)或双侧胸腔积液、腹腔积液、心包积液等,也是液体潴留的形式;

5)肝脏肿大:提示右心功能不全导致的体循环淤血症状;

6)水肿:水肿是最直观的评估容量负荷的体征(敏感性46%,特异性73%),多为双下肢水肿或身体低垂部位水肿(长期卧床者)。

▪ 2 根据检查和化验辅助判断容量状态

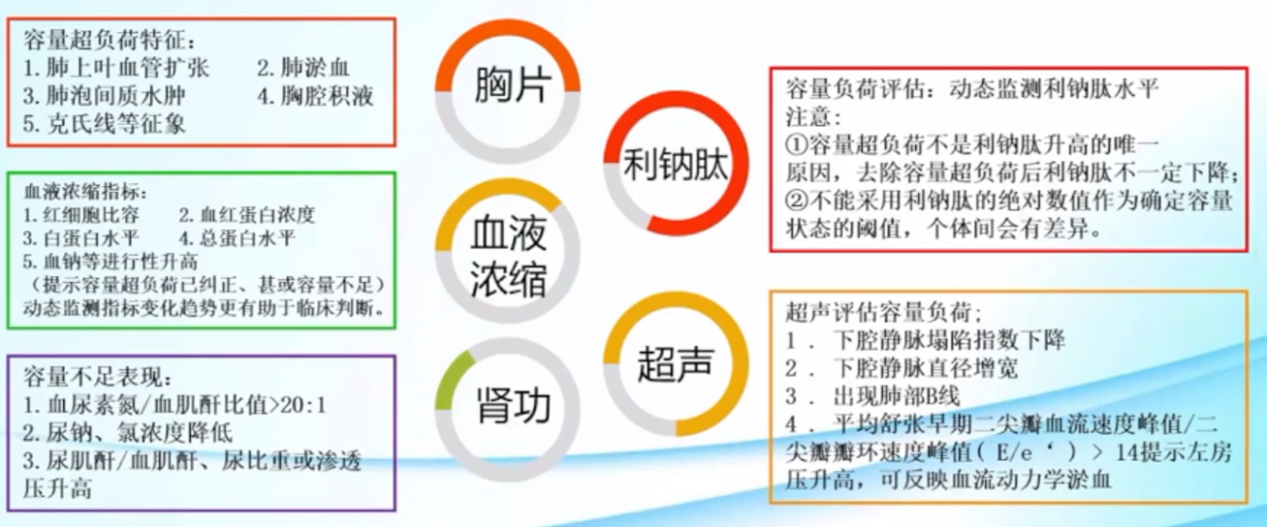

主要检查和化验包括胸片、血液浓缩指标、肾功能、利钠肽、超声等。具体关注指标及表现如下图所示。

▪ 3 行有创监测评估

有创监测评估主要包括测定中心静脉压、漂浮导管检查、脉搏指示持续心输出量监测。

测定中心静脉:中心静脉压正常值范围为5-12cmH2O,易受左心功能、心率、心脏顺应性、瓣膜功能、肺静脉压、胸腔内压力等多种因素影响。监测中心静脉压应同时监测心输出量及组织灌注。此外,应动态观察中心静脉压的变化趋势,不能依据一次测量值判定。

漂浮导管检查:当低血压、容量状态判断困难时,可行漂浮导管检查。低血压伴肺毛细血管楔压<14 mmHg,适当补液后,如果血压回升、尿量增加、肺内无湿啰音或湿啰音未加重,提示存在容量不足。低血压伴心排血指数明显降低,肺毛细血管楔压>18 mmHg,提示肺淤血。

脉搏指示持续心输出量监测:可在床旁进行,持续、实时监测血流动力学,可测定反映心脏前负荷和肺水肿的指标,其测定的容量性指标敏感性高于压力性指标,不受胸内压或腹腔内压变化的影响,但不能替代漂浮导管检查。

二、血容量组分分析

心衰时血容量分为三种情况:血浆容量增加,红细胞量减少(真性贫血);血浆容量和红细胞量同时增加;血浆容量和组织间液增加,红细胞量正常(稀释性贫血)。需要注意的是,有些慢性心衰患者不仅血浆容量增加,红细胞量也增加,过度利尿会加重红细胞淤滞,增加血栓栓塞风险。对于此类患者,建议更积极的抗凝治疗。

容量管理的目标

急性失代偿性心衰的主要治疗目标是有效纠正容量超负荷,慢性心衰则是长期维持较稳定的正常容量状态。

关于急性心衰容量控制的目标,可采用如下方法确定:

(1)将患者目前的体质量与干体质量做比较,将其差值作为减容目标。干体质量即出现淤血症状和体征前的体质量。

(2)可通过尿量或液体平衡作为治疗目标:①如果评估容量负荷重,每日尿量目标可为3000~5000ml,直至达到最佳容量状态;②保持每天出入量负平衡约500ml,体质量下降0.5kg,严重肺水肿者负平衡为1000~2000ml/d,甚至可达3000~5000ml/d。3~5d后,如肺淤血、水肿明显消退,应减少液体负平衡量,逐渐过渡到出入量大体平衡。慢性心衰容量控制目标以不出现短期内体质量快速增加或无心衰症状和体征加重为准。

容量管理的措施

容量管理的措施包括:生活方式管理、利尿剂治疗、其他药物治疗、血液超滤治疗。

一、生活方式管理

限水:终末期心衰液体入量控制在1.5-2L/日;急性心衰液体入量控制更严格;轻中度心衰不常规限制液体。

限钠:心衰急性期钠摄入量<6g/日;心衰急性期伴容量负荷过重时,钠摄入量<2g/日;轻度或稳定期心衰不严格限钠。

营养:及时补充电解质及微量元素。

监测:进行体重、出入量监测,如发现患者体质量持续增加(如3日增加2kg),提示有容量超负荷,需使用或增加利尿剂量。

二、利尿剂治疗

利尿剂分为襻利尿剂、噻嗪类利尿剂、保钾利尿剂、血管加压素V2受体拮抗剂等。

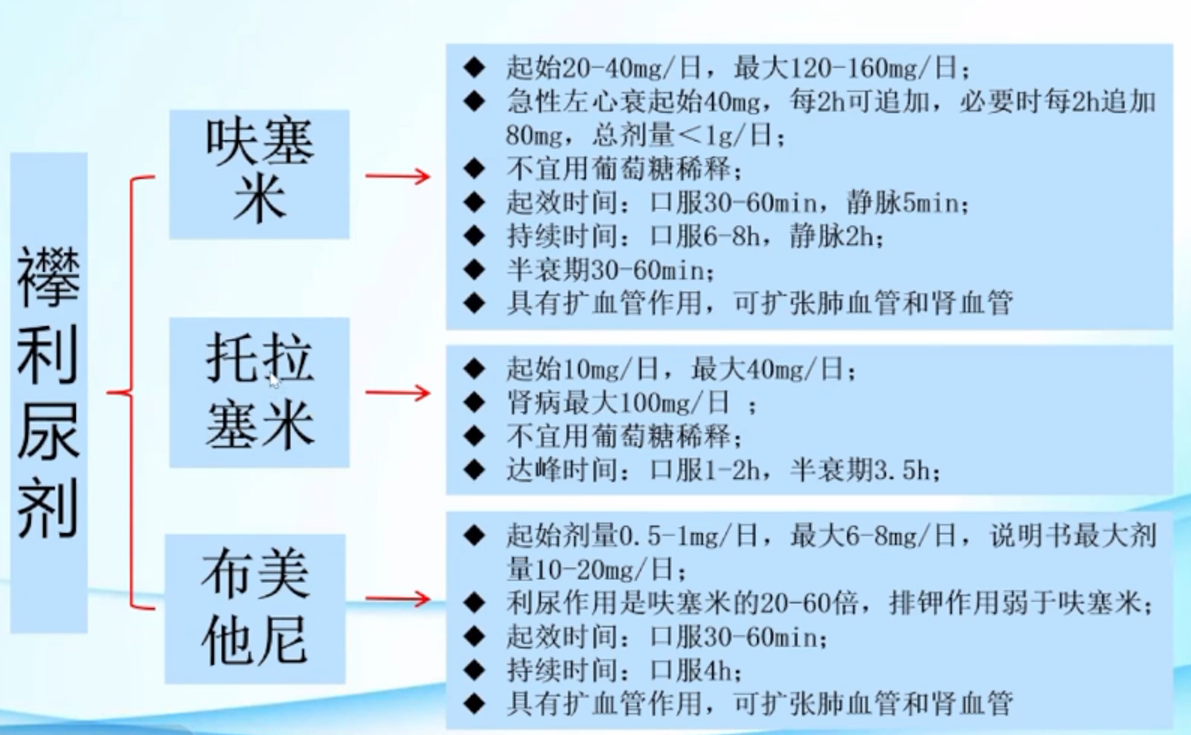

▪ 1 襻利尿剂

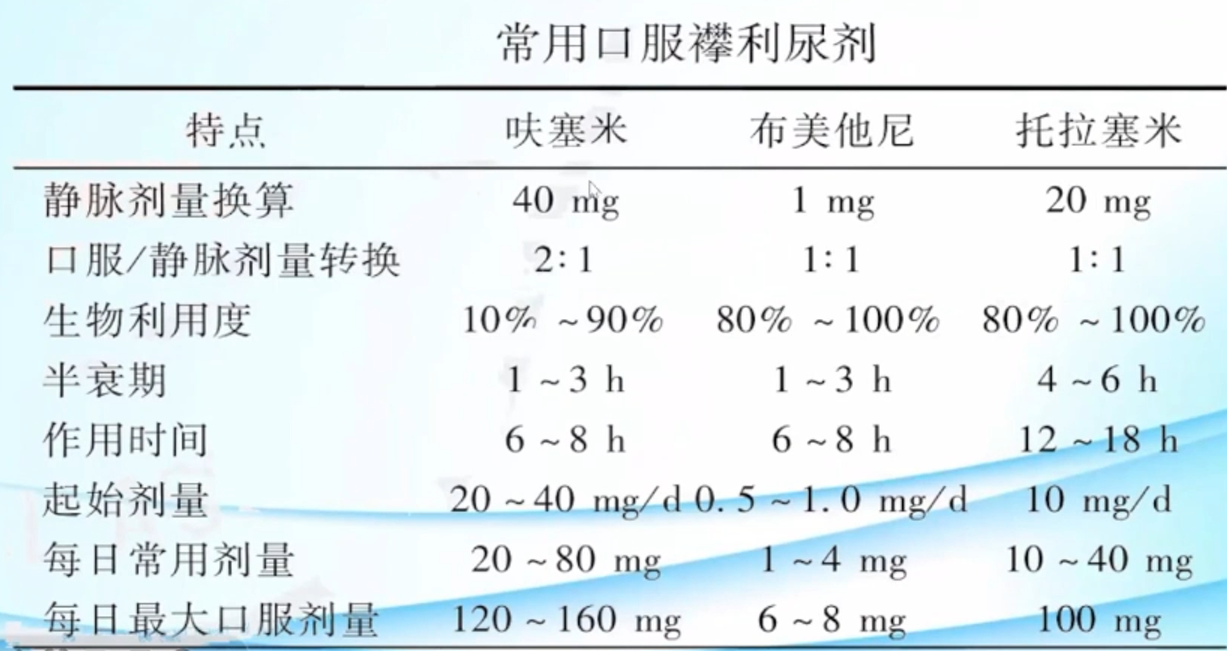

常用襻利尿剂有呋塞米、布美他尼、托拉塞米等,是多数心衰患者的首选药物,适用于有明显液体潴留或伴有肾功能受损的患者。襻利尿剂的剂量与效应呈线性关系,剂量越大,利尿作用越强。

长期口服利尿剂者急性期一般首选静脉呋塞米,推荐剂量为口服剂量的2.5倍,未使用过利尿剂者先静脉注射呋塞米20-40mg,或托拉塞米10-20mg,再根据尿量增减。襻利尿剂的给药方式有口服、持续静脉泵入、间断静脉推注。

▪ 2 噻嗪类利尿剂

噻嗪类利尿剂的常用药物有氢氯噻嗪、苄氟噻嗪、美托拉宗等。适用于有轻度液体潴留、伴有高血压而肾功能正常的心衰患者,或长期使用襻利尿剂发生利尿剂抵抗者。氢氯噻嗪起始剂量12.5~25.0mg,1~2次/d,可根据血压、尿量增加至50mg,2次/d。需要注意的是,肾功能中度损害时(肌酐清除率<30 ml/min)噻嗪类利尿剂失效。

▪ 3 保钾利尿剂

保钾利尿剂包括醛固酮受体拮抗剂(螺内酯和依普利酮)和钠通道阻滞剂(氨苯蝶啶和阿米洛利)。

螺内酯20mg或依普利酮25~50mg可改善心肌重构。要达到利尿作用需要使用高剂量醛固酮受体拮抗剂,如50~100mg螺内酯。依普利酮对性激素受体作用小,不良反应少。氨苯蝶啶和阿米洛利一般与其他利尿剂联合使用。

▪ 4 血管加压素V2受体拮抗剂

目前推荐托伐普坦用于充血性心衰、常规利尿剂治疗效果不佳、有低钠血症或有肾功能损害倾向患者。建议起始剂量为7.5~15.0mg/d,疗效欠佳者逐渐加量至30mg/d。短期可使用7~14d。7.5mg托伐普坦排尿能力与40mg静脉呋塞米相当。口渴和高钠血症是常见的不良反应,使用过程中注意监测血钠水平。

▪ 5 联合利尿

联用襻利尿剂、托伐普坦、奈西立肽这三种不同利尿产品,对消除水钠潴留有协同互补作用。

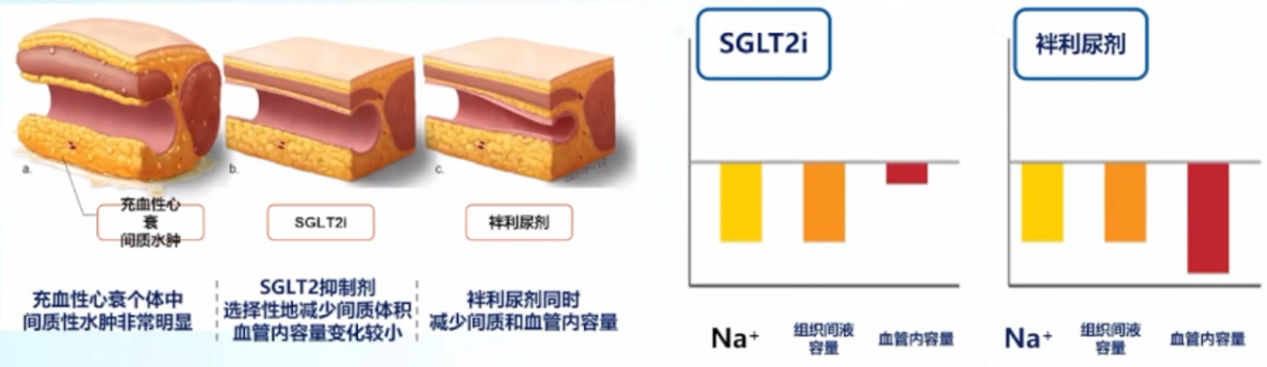

▪ 6 SGLT-2i

SGLT-2i通过渗透性利尿,降低心脏前后负荷,并可以差异化调节血管内与间质液体容量,避免血容量过低导致反射性神经体液异常激活,同时不引起血清电解质紊乱。

SGLT-2i对液体容量的差异化调节

▪ 7 芪苈强心胶囊

心衰时心排血量不足和循环血容量再分布,触发肾脏入球小动脉激活神经内分泌代偿机制,如持续激活精氨酸血管加压素(AVP),可上调肾脏水通道蛋白(AQP2)表达,增加集合管对水重吸收,从而引起水钠潴留。既往研究显示,芪苈强心胶囊可降低AQP2的表达。另有研究发现,与模型组大鼠相比,慢性心衰大鼠给予芪苈强心胶囊后心功能和血流动力学指标明显改善,尿量明显增加,血浆AVP浓度降低,提示芪苈强心胶囊具有利尿作用。

三、其他药物治疗

其他治疗药物包括多巴胺、血管扩张剂、重组人脑钠肽等。其中,小到中等剂量(2~5 μg·kg-1·min-1)多巴胺具有兴奋肾血管多巴胺受体,可引起血管扩张,增加肾脏血流量,提高肾小球滤过率。重组人脑钠肽不仅能增强尿钠排泄、抑制交感兴奋和肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活、抗增殖、扩张动、静脉血管,而且能改善肾血流动力学,具有加强利尿的作用。

四、血液超滤治疗

适应证:推荐血液超滤用于有明显的容量超负荷且常规利尿剂治疗效果不佳的心衰患者,以快速缓解淤血症状和液体潴留。

禁忌证:(1)肌酐≥265.8μmol/L(3mg/dl)。(2)收缩压≤90mmHg且有末梢循环不良。(3)严重凝血功能障碍。(4)严重二尖瓣或主动脉瓣狭窄。(5)需要透析或血液滤过治疗者。(6)全身性感染。

优势:不影响血浆离子浓度,不直接激活神经内分泌,可快速缓解淤血症状与水钠潴留。

劣势:心衰专用超滤设备主要用于脱水,不能有效清除肌酐等代谢终产物,也不能纠正高血钾等严重电解质紊乱。

总 结

心衰是复杂的临床综合征,病因和临床状态个体差异大,容量状态复杂且呈动态变化。对于心衰患者,应根据临床症状、体格检查、实验室检查等判断容量负荷情况,再制定个体化控制容量的管理方案。

专家简介

本文图文来自授课幻灯

本文由医谱学术原创,转载请注明来源

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动