周逸蒋教授|极限穿刺高度情况下成功完成广泛重度高脱垂一例

房间隔穿刺位点的选择对经导管缘对缘修复手术(TEER)至关重要,是手术成败的关键。穿刺高度不够时不但增加手术操作的难度,也会增加腱索缠绕风险。近期,浙江大学医学院附属第一医院周逸蒋教授分享了一例在极限穿刺高度条件下,成功完成广泛重度高脱垂二尖瓣反流修复的典型病例,展现了当穿刺高度不够时标准化的方法与策略。医谱学术特此整理,以供临床参考。

患者基本信息

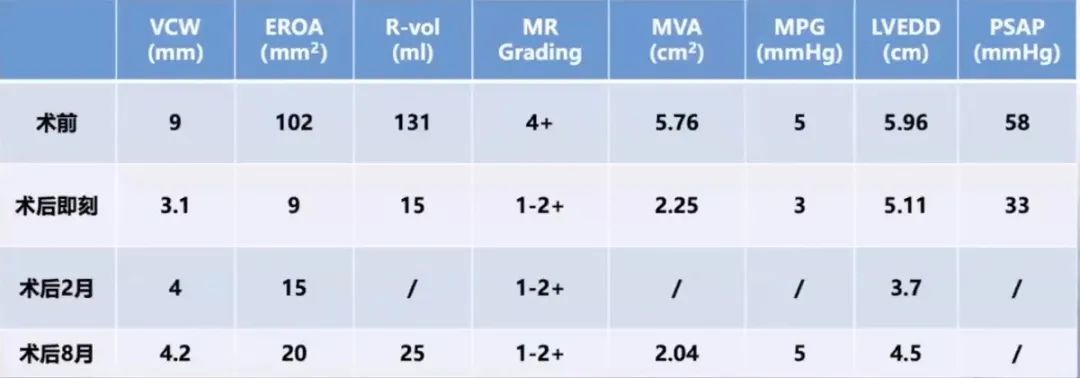

患者女性,76岁,主诉活动后出现胸闷气促1月。既往有原发性高血压病史。诊断为退行性二尖瓣反流(DMR),Carpentier分型为Ⅰ型,基础二尖瓣反流程度达5+,属极重度反流。超声心动图评估显示左心房明显扩大,左心室舒张末期内径(LVEDD)为6.0cm,左心室射血分数(LVEF)为72%。肺动脉收缩压(PASP)升高至58mmHg,提示合并肺动脉高压,三尖瓣反流为轻至中度。

术前评估

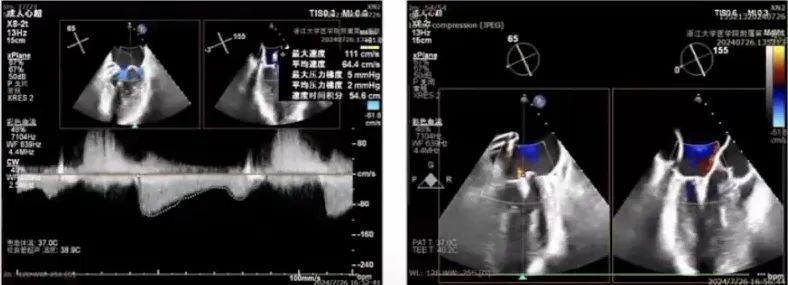

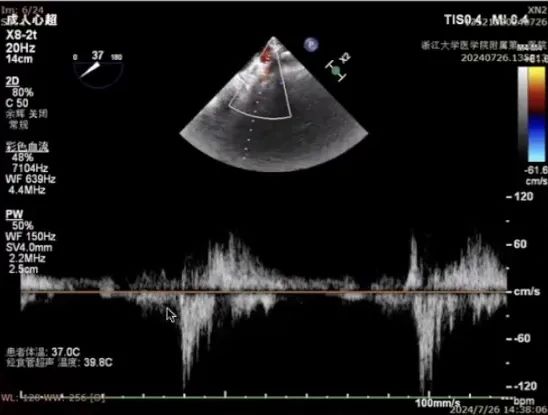

经胸超声评估

经胸超声评估显示,二尖瓣前叶脱垂,并可见广泛反流。

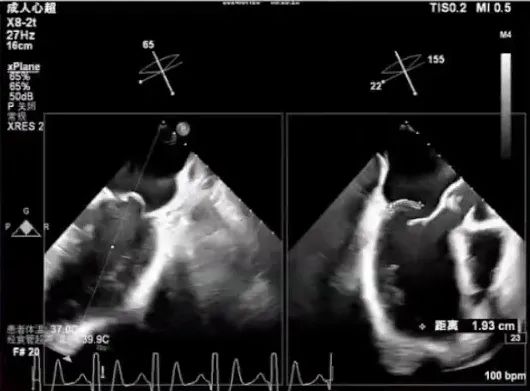

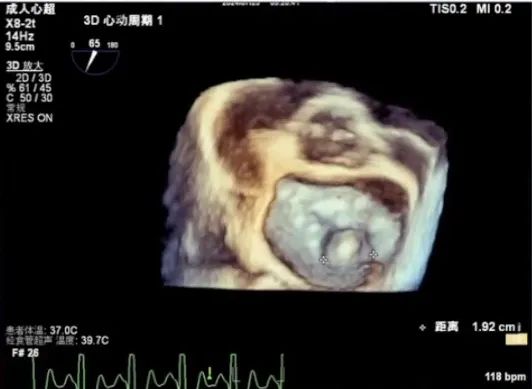

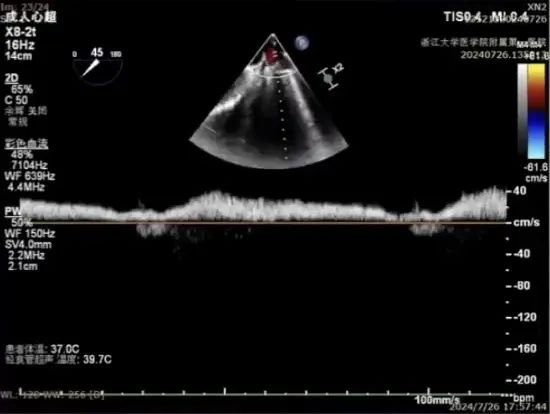

经食道超声检查

经食道检查结果显示,1区瓣叶结构良好,主要脱垂集中于P2区,3区未见明显受累。

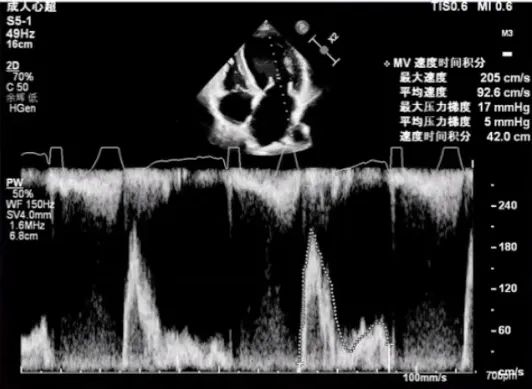

进一步评估患者病变情况,前叶长度2.74mm,后叶长度1.93mm;房间隔前后径4.0cm,房间隔长径6.9cm,瓣口面积6.27cm²,平均跨瓣压差5mmHg。

AML length(A2):2.74mm

PML length(P2):1.93mm

Fail gap:9mm

Fail width:19.2mm

房间隔前后径:4.0cm

房间隔长径:6.9cm

MVA:6.27CM²

PG:5mmHg

手术策略

策略

针对P2区脱垂、脱垂宽度达19mm的病变特征,计划使用两枚XTR夹进行修复。

从正中2区偏向3区开始,自内向外依次并排置入两枚夹子。

手术操作

术中观测,卵圆窝范围较小,解剖位置偏下偏前;即便选择其最靠后的位置进行穿刺,穿刺高度仍受限制。

但鉴于肌部组织较厚,穿刺难度较大,且存在较高的医源性损伤风险,同时经肌部穿刺更易引发Aortic Hugger现象,增加术中并发风险,因此最终仍选择从卵圆窝进行穿刺操作。

最终穿刺高度受限,仅3.3cm

穿刺位点良好,3点钟

置入CDS并调整位置与方向,操作过程中调整M键向“+”键方向旋转,使大鞘头端指向二尖瓣环,此时尚未完全完成骑跨。术中经TEE观察可见,因左房空间受限、穿刺高度不足,CDS已跨过二尖瓣。

针对上述问题,术中采取了优化措施,首先,通过打大弯的方式进行位置调整,平移稳定器、将其向内推进,使CDS移动至1区位置,远离主要脱垂区域,从而降低腱索缠绕的风险。随后,采用“借高度”策略进行空间优化,通过向后旋转大鞘、将A/P键向A方向旋转,配合加M及后退SGC,以有效提升CDS的操作高度,为后续夹合提供更好的角度与操作空间。

操作要点如下:为避免腱索缠绕,初步定位及方向调整应在1区完成;随后将CDS平移至2区,进行瓣叶的捕捞与夹持操作。

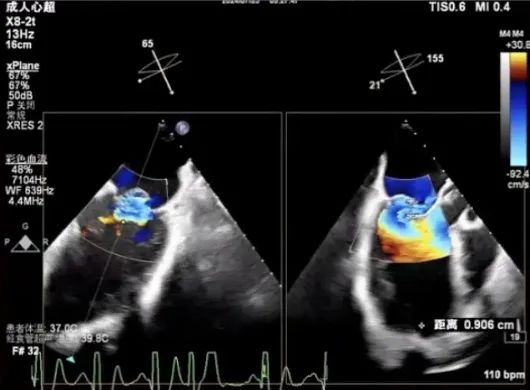

瓣叶捕捞及臂角测试

置入第一枚XTR

第一枚XTR释放后,2区偏1区位置仍可见残余脱垂并伴有反流。经评估MPG为 2mmHg,瓣口面积充分,决定置入第二枚XTR夹子。

第二枚XTR置入采用与第一枚相同的策略。置入后,第二枚夹子与第一枚夹子平行,术后测得平均压差为3mmHg,组织桥状态良好,手术结果满意。

置入第二枚XTR

术后转归及随访

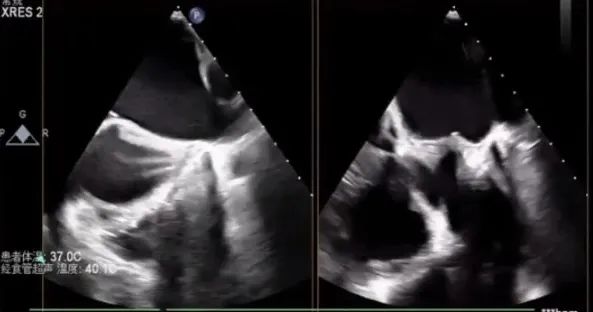

术前可见肺静脉逆流,术后则消失,反流明显改善。跨瓣压差由术前的19mmHg降至术后8mmHg,瓣膜血流动力学明显优化。同时,LVEDD由术前的6cm逐渐降至<5.0cm,患者左心室容量负荷减轻,心腔重构趋势明确,手术取得良好近期疗效。

术前

术后

术前

术后

小结

▼▼▼

房间隔穿刺理想穿刺点位于房间隔后部,接近二尖瓣内侧联合水平(3D左房视图约3点钟方向)。针对穿刺高度不足的情况,可采用标准化借高度方法,结合大鞘顺转,使用A/P键调整,调整幅度控制在0.5~1cm范围内;亦可采用推送至1区并打大弯的方式。此外当卵圆窝位置偏前,无法获得理想穿刺位点时,还可考虑肌部穿刺以优化路径。

本文为医谱学术原创文章,转载请标注来源

专家简介

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动