European Heart Journal|二尖瓣钳夹嵌顿左心室导致的TEER术后延迟性左心室破裂一例报告

二尖瓣经导管缘对缘修复术(M-TEER)是治疗外科高危患者原发性和继发性二尖瓣反流(MR)的微创方案。尽管该手术总体安全性良好,但仍有需开胸处理的案例报道。左心室(LV)破裂非常罕见,但近期首次报道了该致命并发症案例。本研究首次发现一例M-TEER术后迟发性左室破裂病例,经紧急行左室补片修补联合二尖瓣置换术(MVR)成功救治。

-

二尖瓣经导管缘对缘修复术(M-TEER)中发生左心室(LV)破裂是极为罕见但可能的并发症。

-

被夹在肥厚乳头肌与高收缩性左室壁之间的夹子可能导致内膜裂纹并损伤左心室内膜。

-

在M-TEER术中,应警惕迟发性左室破裂这一新并发症,尤其对于瓣膜交界处空间狭小的老年患者。

患者信息

患者为83岁男性,既往无心脏病史。1月前出现劳力性呼吸困难,后因急性心力衰竭于外院住院治疗。经利尿剂治疗后心力衰竭症状改善,超声心动图检查确诊为二尖瓣后叶脱垂所致重度二尖瓣反流(MR)。既往史包括糖尿病、血脂异常及慢性阻塞性肺疾病。4个月后因重度MR转入我院进一步治疗。

入院查体:血压110/68 mmHg,心率81次/分,未吸氧状态下血氧饱和度98%,NYHA心功能 II级。当前用药:呋塞米40 mg联合托伐普坦7.5 mg控制液体潴留,恩格列净10 mg及瑞舒伐他汀5 mg。体格检查示:无外周水肿,双肺呼吸音清晰,心尖部可闻及3/6级全收缩期杂音(Levine分级)。心电图检查显示窦性心律,未见心肌缺血或左心室肥厚表现。

超声心动图检查结果:

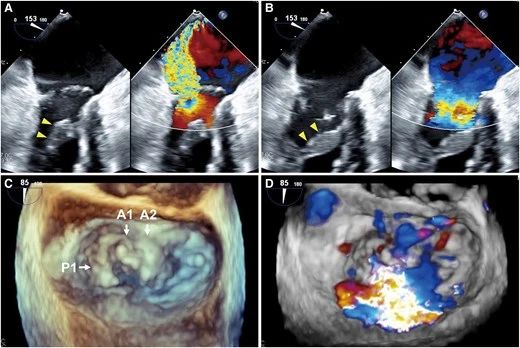

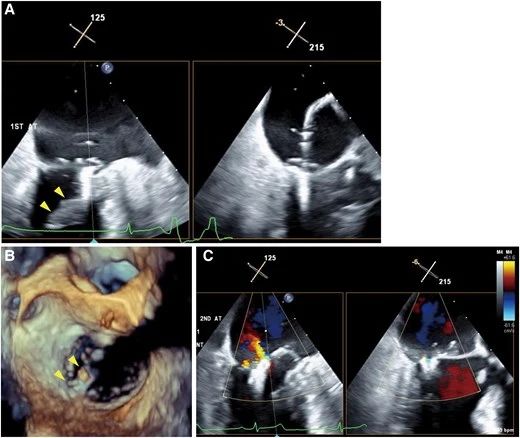

经胸超声心动图(TTE)显示重度MR,有效反流口面积40 mm²,反流量68 mL。LVEF 65%,左心室舒张末期内径54 mm,收缩末期内径37 mm,室间隔及左室后壁厚度均为9 mm。左心室应变值在正常范围,未观察到心尖保留现象。经食道超声心动图证实存在A1/A2节段脱垂伴前乳头肌异常肥厚(图1;详见视频S1),该异常在TTE检查中同样可见(详见视频S2-S5)。

图1 术前超声心动图检查。(A)收缩期可见A1/A2节段脱垂伴前乳头肌肥厚(箭头所示),导致重度二尖瓣反流。(B)舒张期显示肥厚的前乳头肌(箭头所示)。(C)二尖瓣三维成像。(D)二尖瓣三维彩色成像。

S1

S2

S3

S4

S5

二尖瓣后叶(PML)长度为8.7 mm,前叶在夹合部位测得12.6 mm。EuroSCORE Ⅱ评分4.5%,外科二尖瓣修复手术风险中等。团队最初拟行外科修复术。但考虑到患者年龄较大且体质较弱,心脏团队讨论后认为其手术风险偏高,因此决定采用MitraClip。

由于反流主要源自A1-P1病变区,且瓣环与异常肥厚的前乳头肌间距有限(舒张期/收缩期分别为18.5/10.0 mm),因此选用NT型号夹子。

当夹子输送至A1-P1外侧病变区时,多次出现夹子缠绕于乳头肌与左室下侧壁之间的情况,并诱发室性早搏(图2A、B,视频S6和S7)。解除腱索缠绕并撤回左房后,第二次尝试时将夹子稍偏向A1-P1病变区内侧。夹合后二尖瓣反流即刻改善为轻度,释放后仍保持效果,且未影响瓣下结构及左室壁(图2C)。撤鞘后未检出心包积液。拔管时患者神志清醒,生命体征平稳(血压92/43 mmHg,心率72次/分)。返回病房后血压轻度升高至135/72 mmHg,再次确认无心包积液。

图2 二尖瓣经导管缘对缘修复术操作过程。(A)夹子被腱索缠绕,卡在肥厚的乳头肌(箭头所示)与左室壁之间。(B)二尖瓣三维正面观显示夹子(箭头所示)与左室下侧壁发生干涉。(C)夹子释放后,二尖瓣反流减轻至轻度,且夹子与左室壁之间无干涉。

S6

S7

然而术后75分钟患者突发心脏骤停。立即行胸外按压,先后静脉注射肾上腺素1 mg两次(总量2 mg)并行气管插管。同期经胸超声显示大量心包积液。紧急转运至手术室,心脏骤停15分钟后建立股动静脉体外循环。急诊开胸发现左室下侧壁基底部前乳头肌后方存在撕裂(图3),遂行手术补片修补及二尖瓣置换术。经历两次追加开胸(纵隔血肿清除及左房血栓切除术)后,患者康复出院且无神经系统后遗症。出院6个月后因心衰加重再次入院,复查超声显示人工二尖瓣功能良好且无残余反流。经利尿剂治疗后病情改善,随访1.5年期间病情稳定。

图3 术中所见。术野可见左心室下侧壁存在撕裂(箭头所示)。

讨论

本研究首次报道了M-TEER术后迟发性左室破裂病例。近期Yoshida等报道了M-TEER术中发生的左室破裂案例,该病例超声显示P3脱垂导致重度MR,研究者认为后叶(PML)过短致使夹子闭合约过程中尖端嵌入心肌,且破裂发生于夹合后急性期。本病例中P1长度充足,夹臂闭合约时未达瓣环水平,且术中发现破裂点位于首次尝试夹合部位(未成功夹合)的外侧,表明破裂并非由后叶过短导致的瓣环夹合引起。

本病例最具特征性的结构是异常肥大的乳头肌。虽已排查肥厚型心肌病、浸润性心肌病(特别是心脏淀粉样变)等基础心脏疾病,但未发现相关证据。首次尝试操作时,虽未成功夹合瓣叶,但夹子被卡在肥厚乳头肌与高收缩性左室壁之间,此时受乳头肌挤压的夹臂尖端可能造成左室后壁内膜裂纹(图4)。此外,夹子接触刺激引发的室性早搏可能通过进一步缩小左室内空间而加剧这一机制。

文献报道二尖瓣置换术后左室破裂发生率为0.8%,且死亡率超过80%。后瓣环因缺乏纤维骨架支撑成为常见破裂部位,高龄是其危险因素[5]。这种解剖学脆弱性与高龄相关的组织脆性,可能是Yoshida病例与本病例发生破裂的共同基础。此外,术后血压升高可能促使原有裂纹扩展,最终导致迟发性左室破裂。

参考文献

原文链接:https://academic.oup.com/ehjcr/article/9/6/ytaf265/8149020

本文为医谱学术原创,转载请标注来源!

-End-

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动