40至75岁患者生物瓣与机械主动脉瓣置换术的比较

文章题目:

40至75岁患者生物瓣与机械主动脉瓣置换术的比较

文章来源:

摘译作者:

瓦永凌 胡思雄 徐吉喆(兰州大学第一医院心脏中心)

点评专家:

刘洋(空军军医大学西京医院)、姜正明(首都医科大学附属北京安贞医院)

当前有一些数据表明,在>50岁的患者中,生物瓣与机械瓣主动脉瓣置换术(AVR)的生存差异可能很小。生物瓣的出血风险较低但再手术率较高。然而,也有一些研究表明在55至70岁以下的年龄范围内,机械瓣可能比生物瓣具有生存优势。随着经导管主动脉瓣置换术(TAVR)的迅速发展,在各个年龄段,生物瓣的使用率显著上升。但目前仍缺乏≤60岁人群的生物瓣耐久性证据,生物瓣在年轻患者中的相对安全性和耐久性仍然存疑。

本研究旨在利用胸外科医师协会成人心脏外科数据库 (STS ACSD) 评估当代、真实世界的长期AVR结局,以期为临床实践提供信息。

数据来源:该文章的数据来源于胸外科医师协会成人心脏外科数据库 (STS ACSD) 和国家卫生统计中心管理的国家死亡索引 (NDI)。STS ACSD 是成人心脏外科领域最大的临床注册库,包含了美国97%的心脏外科手术。NDI是一个隶属于疾病控制与预防中心的数据库,其包含美国各州生命统计办公室所有死亡证明的数据库。两个数据库的联结比较,确保了该研究生存率结果真实可靠,以便于准确的评估不同瓣膜对生存率的影响。

数据获取:该研究中,使用特异性患者标识(姓名;出生日期;性别;社会安全号码)的匹配算法,将STS ACSD与NDI的纵向生命状态数据进行了全面链接。通过比较关键数据元素(手术日期、出院日期和死亡日期、居住州、种族)对匹配结果进行了进一步裁定。这种方法虽然有效,但由于一些中心未提供患者标识符,导致了30%的不匹配率。为了确保研究队列的代表性,避免因缺乏患者标识符而产生的随机选择偏差,该研究进行了敏感性分析,结果显示NDI链接与未链接患者在基线或30天结果上没有显著差异。此外,还对缺失链接比例低于5%的中心的患者进行了亚组分析,也取得了与主要研究相同的结果。该研究中位随访时间为5.44年。

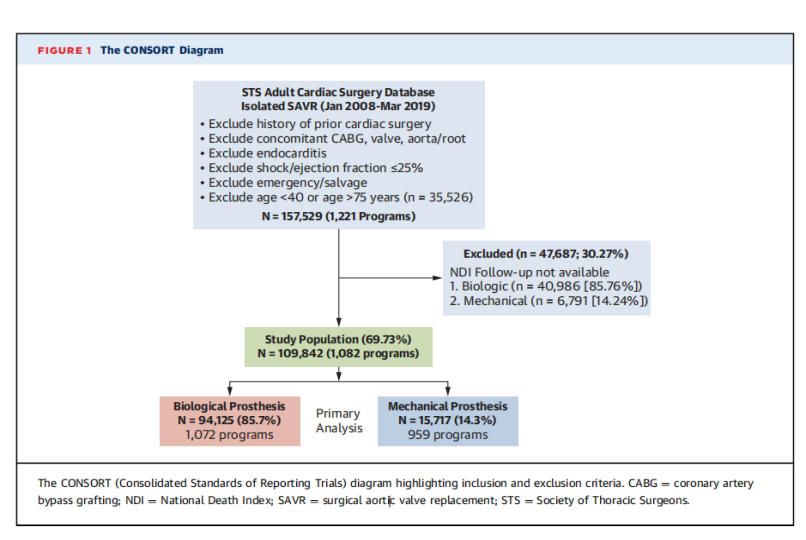

数据纳入:研究对象为2008年1月和2019年3月31日的患者。排除了年龄小于40岁或大于75岁的患者;患有心内膜炎、急诊手术、心源性休克,以及左心室射血分数≤25%的患者;有心脏手术史的患者。为确保数据分析的准确性。所有分析均在STS研究与分析中心进行。

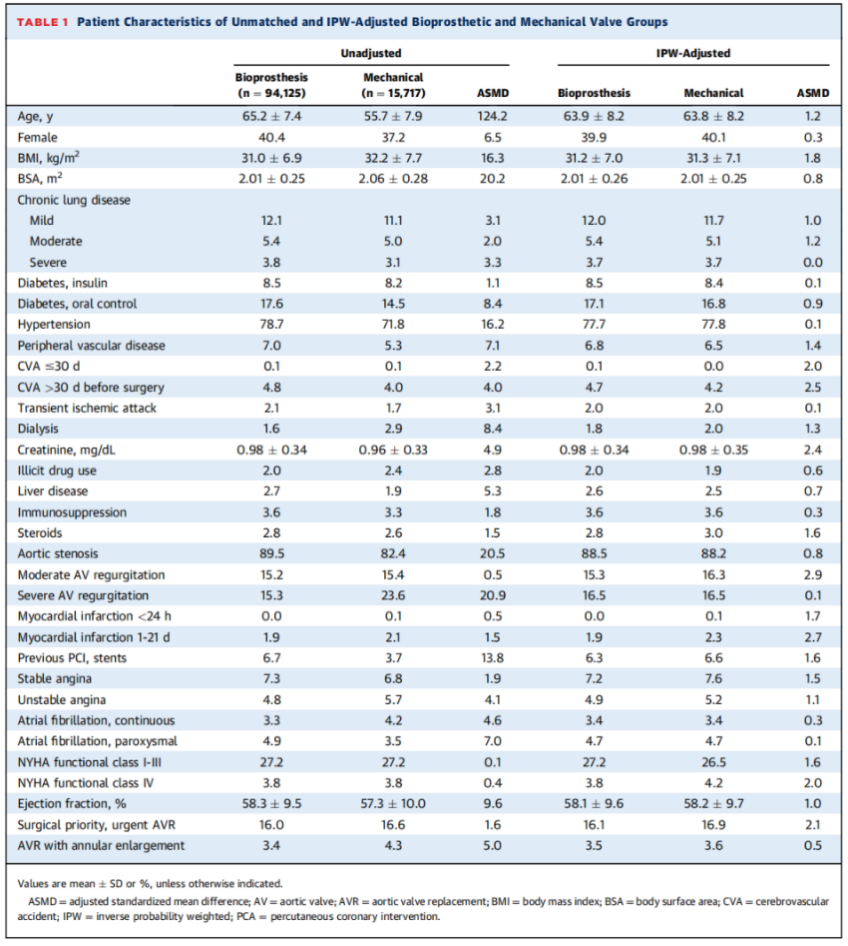

表1 纳入人群

表1 纳入人群

统计方法:使用Pearson卡方检验对分类变量进行比较,使用Wilcoxon秩和检验对连续变量进行比较。采用Kaplan Meier方法估计生物瓣与机械主动脉瓣置换术组的未校正生存曲线,并使用log-rank检验进行比较。对于少部分缺失数据,为了填补连续变量的缺失值,研究者对患者进行了分层,并根据分层特定的中位数进行填补。对于缺失的分类变量,则填补到最常见的类别中。

建模方法为Cox回归+限制性立方样条(3节点)建模年龄与瓣膜类型的非线性关系。主要终点是全因死亡率,排除了可能引入选择偏倚的患者,包括单纯主动脉瓣反流、中高风险(STS PROM>4%)、所有使用已停产生物主动脉瓣类型的患者。所有检验均为双侧检验,统计学显著性定义为P<0.05。使用R 4.3.3版进行统计分析。

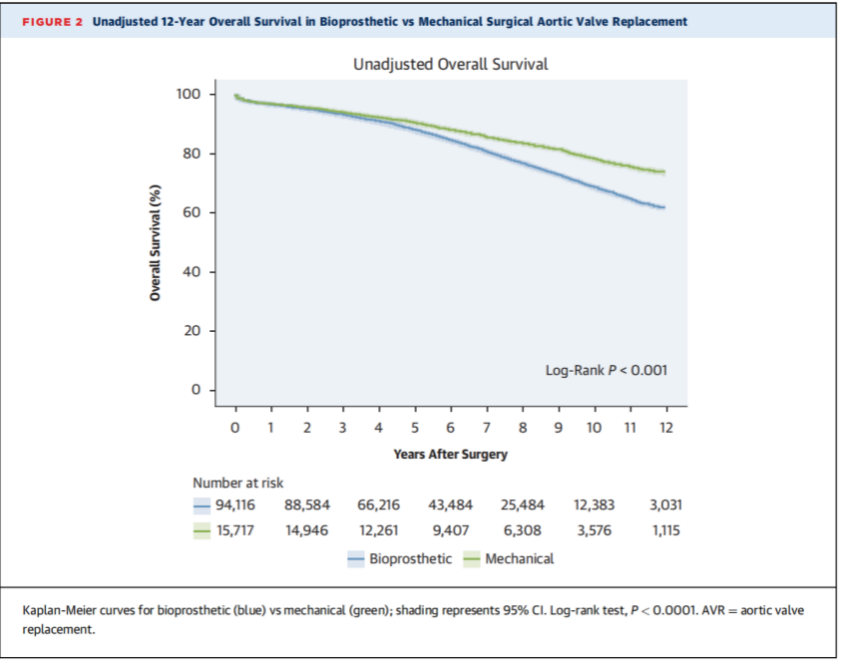

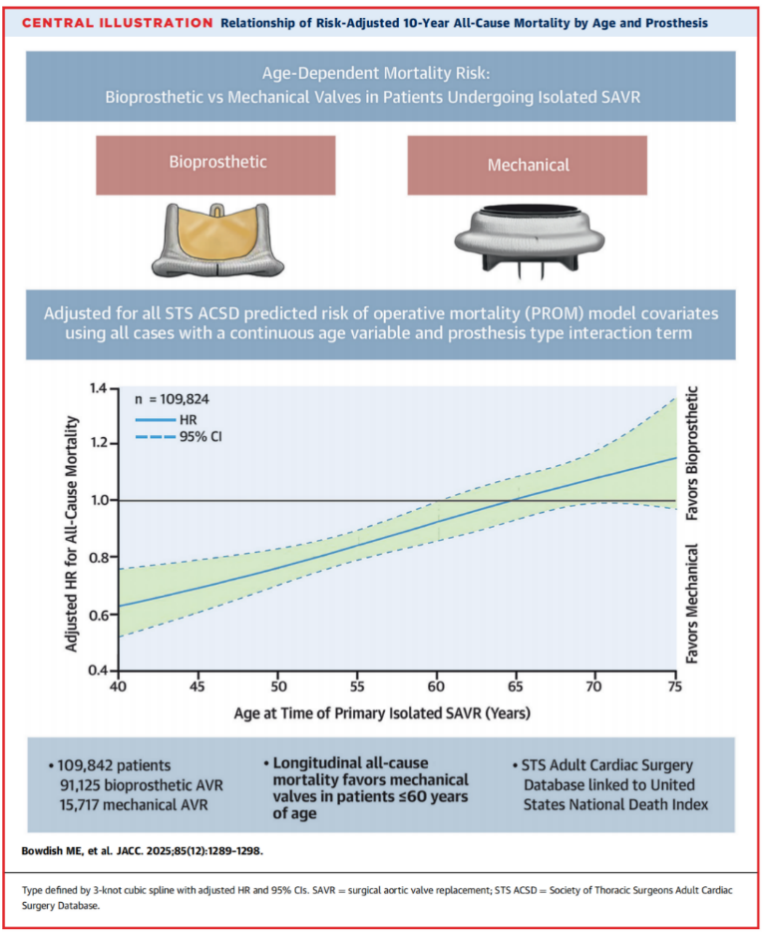

基线特征:共有来自1,082个项目的109,842例患者被确定为接受了初次单纯AVR,使用生物瓣 (n = 94,125 [85.7%]) 或机械瓣 (n = 15,717 [14.3%]),并具有可用的纵向死亡率随访数据(图1)。基线时,接受生物瓣与机械瓣的患者特征相似,除了年龄 (65.2 vs 55.7岁)、体重指数 (31.0 vs 32.2 kg/m2)、体表面积 (2.01 vs 2.06 m2)、高血压 (78.7% vs 71.8%)、严重主动脉瓣关闭不全 (15.3% vs 23.6%) 和既往经皮冠状动脉介入治疗 (6.7% vs 3.7%)(图1)。在每个年龄类别中,接受机械瓣AVR的患者基线PROM更高。在研究期间,机械瓣的使用率从2008年的近20%下降到2019年的<10%。未调整的Kaplan-Meier曲线(图2,图3)显示机械瓣AVR的总体全因死亡率较低,而按年龄组划分的Kaplan-Meier曲线则进一步凸显了这一趋势(图3)。

图 1基线资料

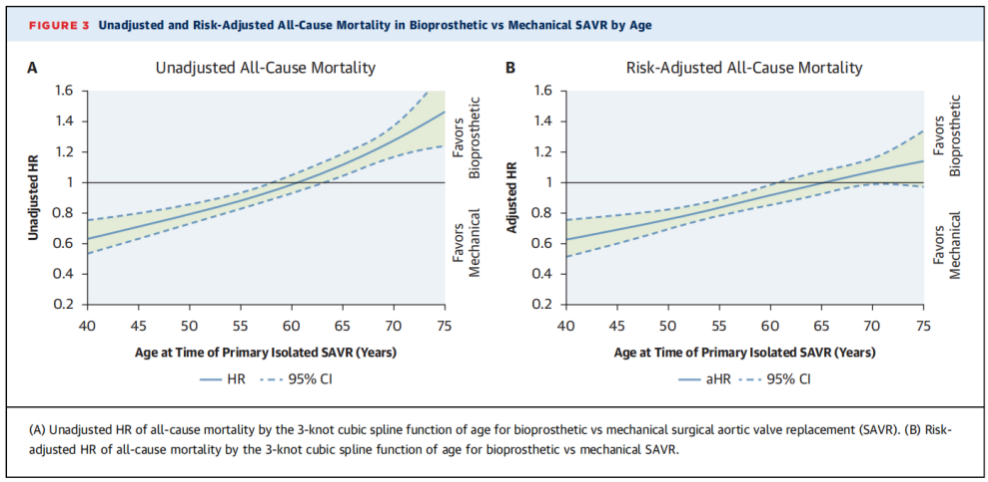

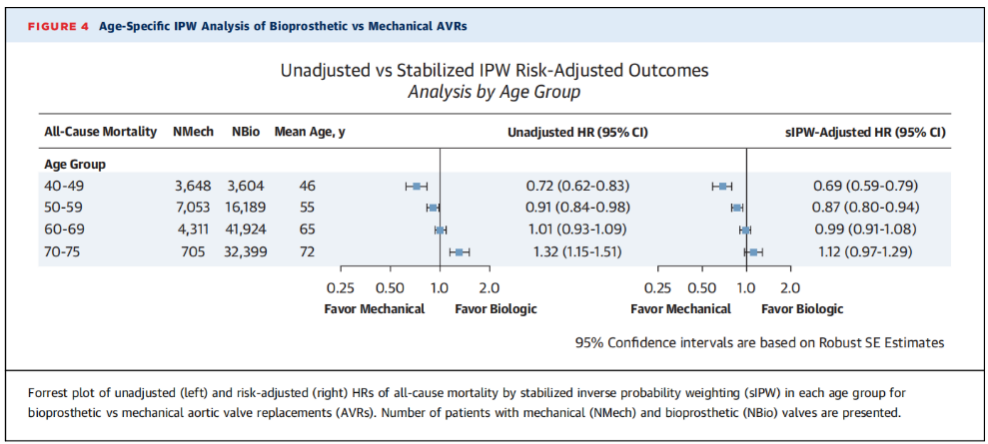

经过矫正,使用具有3个节点的风险调整限制性立方样条进行的分析突出了年龄与瓣膜类型和全因死亡率的关系,在未调整组(图3A)和调整组(图3B)中,直到并包括60岁,机械瓣AVR均占优势。特定年龄组的IPW风险调整分析显示了相似的结果,并给出了全因死亡率的HR和置信限(图4)。按年龄组分层的Kaplan-Meier生存分析进一步证明了在年龄<60岁的患者中,机械瓣在生存率方面的优势。

图 2生物瓣膜与机械瓣膜未矫正的总体生存率

图3

A:未矫正的全因死亡率(限制性立方样条(3节点)

B:3次样条函数调整后的全因死亡率

图4生物瓣与机械瓣AVR的年龄特异性IPW分析

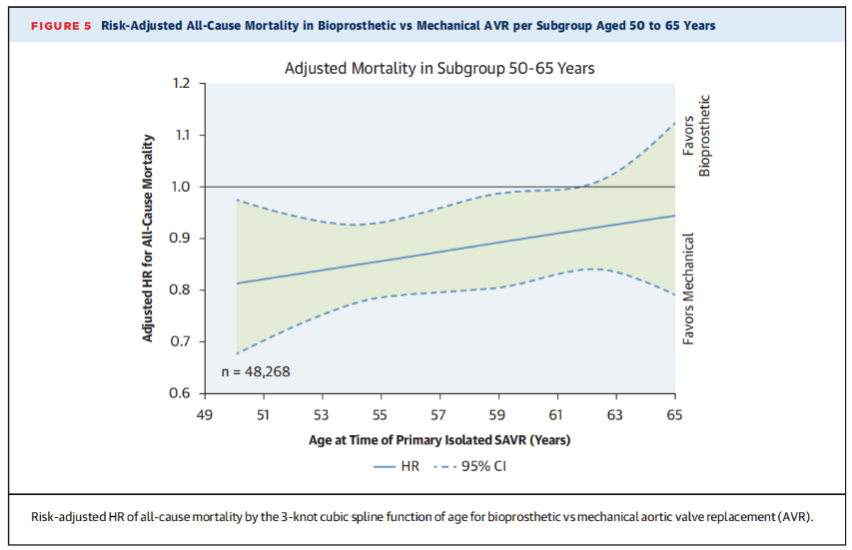

图 5 50至65岁亚组的生物瓣与机械瓣AVR风险调整后全因死亡率

敏感性分析:为进一步验证主要研究队列的分析结果,该研究还进行了敏感性分析。在排除单纯性主动脉瓣关闭不全、中/高风险患者和停产瓣膜类型后,这些结果在全因死亡率方面是一致的。最后,鉴于对50至65岁年龄组的特别关注,该研究还进行了另一项仅限于这一年龄区间患者的敏感性分析,进一步证实了在60岁及以下患者中机械瓣获益更明显(图5)。

图 6核心图解:按年龄和瓣膜类型分组的风险调整后10年全因死亡率关系

这项针对超过100,000例接受初次单纯AVR患者的当代真实世界分析发现,在≤60岁的患者中,选择机械瓣AVR比选择生物瓣AVR具有显著的独立生存获益。这些数据或许可以支持在60岁或以下患者中增加机械主动脉瓣的使用,并为未来的主动脉瓣治疗提供证据。

刘洋教授(空军军医大学西京医院)

该研究纳入超10万例患者,给出了真实世界中主动脉瓣置换术后患者预后与机械瓣或生物瓣使用的相关性分析,应该说是在目前临床普遍唱衰机械瓣及TAVR技术高速发展现状中的另一种声音。研究选择纳入了年龄40-75岁之间的患者,这个年龄段是目前外科主动脉瓣置换手术的主要受众,且在这个年龄段以外瓣膜类型选择公认是没有疑问的,即小于40岁使用机械瓣,大于75岁使用生物瓣(目前大于75岁主流以TAVR为主)。所以,40-75岁涵盖了所谓的“争议年龄”,现行指南并未给出明确优劣推荐,术者个人观点也会有主观差异。但是从真实世界数据已经客观的呈现出生物瓣在美国的用量是远超机械瓣的,尽管研究结论明确显示机械瓣在60岁以下患者中的优势。

作为一名心脏外科医生,我个人对文章得出机械瓣有一定优势的结论并不惊讶,事实上我国机械瓣用量比例也高于美国数据。但是文章通过STS数据库真实世界临床研究提醒我们在“TAVR与SAVR较量”的时代,要站在更高的上帝视角审视全生命周期管理的问题,不仅是植入方式的差别,还应考虑瓣膜类型的获益差异。同时,TAVR的微创优势客观的促进了SAVR微创化的发展和快速普及,各种外科微创手术技术使SAVR手术的创伤明显减小。TAVR器械研发也在客观上推动了瓣膜材料学研究的发展,使长期相对沉寂的瓣膜研究重新成为热点,新材料未来可能在TAVR和SAVR中都有呈现。所以,未来很长一段时间我们可能仍然会纠结于患者首枚瓣膜的个性化选择问题,但未来更多的临床研究和新器械研发一定会给我们指明方向。

姜正明教授(首都医科大学附属北京安贞医院)

随着经导管主动脉瓣置换术(TAVR)适应症的不断拓展,主动脉瓣疾病的治疗选择也在经历深刻变革。该研究通过对10万例外科主动脉瓣置换(SAVR)患者的分析,再次引发关于瓣膜选择的讨论。在TAVR技术向低危患者拓展的背景下,研究为临床决策提供了关键证据:对于≤60岁患者,外科主动脉瓣膜置换中机械瓣膜仍展现出明显的生存优势。这一发现使我们重新审视当前"生物瓣膜优先"的临床趋势。研究发现:1. *≤60岁患者:机械瓣组10年生存率显著优于生物瓣组2. >60岁组:两组生存差异无统计学意义3. 尽管机械瓣使用率从20%(2008年)降至10%(2019年),但其生存优势持续存在。

结合该项研究,TAVR决策中需要考虑生物瓣膜的“陷阱”——其优点微创、恢复快、避免抗凝,但长期存在耐久性尤其年轻患者瓣膜衰败、瓣中瓣限制(冠脉遮挡/闭塞、远期冠脉介入难度极高)等,尽管现有指南建议TAVR适应症已覆盖全危险分层、决策时需结合年龄、患者意愿等,推荐<65岁患者首选SAVR;但真实世界数据显示50-65岁患者TAVR使用率已达40-50%,存在指南与实践的脱节。我们应该重新审视年轻患者的瓣膜选择,尽管生物瓣膜避免了抗凝、但其耐久性可能导致二次手术的风险;瓣周漏、房室传导阻滞及完全性左束支传导阻滞等也影响到患者的长期获益。

本篇研究提示机械瓣膜的长期生存优势可能抵消抗凝相关风险,尤其在现代抗凝管理逐步优化的背景。但临床决策仍需个体化,例如患者意愿:部分患者可能因生活方式(运动、妊娠等)强烈排斥抗凝、存在高出血风险或抗凝禁忌症患者可能仍需生物瓣;因此未来新一代的生物瓣膜耐久性的改进或抗凝策略的优化可能改变现有格局。Bowdish研究的重要启示在于:在TAVR快速发展的时代,我们更需谨慎:对于预期寿命>20年的患者,机械瓣膜提供的生存优势仍不可忽视。未来,随着瓣膜技术的迭代和长期数据的积累,有望建立更精确的预测模型,真正实现"量体裁衣"式的瓣膜治疗策略;

专家简介

徐吉喆

亚太结构性心脏病青年俱乐部黄金会员

徐吉喆,兰州⼤学第⼀医院⼼脏中⼼副主任医师

亚太结构⻘年俱乐部⻩⾦会员,国家⼼⾎管病中⼼PFO规范化诊疗培训学院专家委员会委员,中国⾮公⽴医院协会结构性⼼脏病委员会常务委员,中国健康促进协会结构性⼼脏病委员会常务委员,⻄部左⼼⽿联盟委员。国家卫健委⼼⾎管介⼊诊疗培训兰州⼤学第⼀医院

基地秘书及结构性⼼脏病导师、⽢肃省⼼⾎管介⼊诊疗质量控制中⼼秘书⻓、⽢肃省医师协会⼼⾎管内科医师分会介⼊学组秘书。

从事先天性⼼脏病、 ⼼源性卒中预防、 ⼼脏瓣膜病、肺动脉⾼压、 ⼼肌病的临床及介⼊诊疗⼯作。擅⻓先天性⼼脏病介⼊、左⼼⽿封堵、瓣膜病介⼊及⼼内膜活检等介⼊⼿术,个⼈年⼿术1000余例。

刘 洋

空军军医大学西京医院

亚太结构性心脏病青年俱乐部黄金会员

空军军医大学西京医院心血管外科博士,副主任医师,副教授,硕士研究生导师。微创结构性心脏病组组长,ECMO组组长。

美国马里兰大学医学院博士后。国家心血管病专家委员会微创心血管外科专业委员会委员。专注心血管疾病微创治疗。先后开展微创介入瓣膜病修复及置换术,瓣膜置换术后瓣周漏介入封堵术,主动脉缩窄球囊扩张支架成形术,冠状动脉漏介入封堵术等多项心血管疾病微创治疗新技术。在国内外发表研究论著70余篇,其中SCI论著28篇;主持军队重大专项子课题1项,国家自然科学基金1项,军队及省部级课题各3项;参加“863”重点课题,“十二五”、“十三五”国家重大科技专项等课题13项。获国家专利11项;主编专著1部,副主编专著3部,参编专著8部。获得省级科技进步一等奖1项,并先后获得美国ASAIO青年医师奖,欧洲Euro-ELSO青年研究者奖,中国医师协会心血管外科分会杏林奖,树兰卓越工程青年医师资助计划,中华医学会胸心血管外科分会Lillehei 奖学金及厄尔巴肯奖学金。现任中国医师协会心血管外科分会结构性心脏病专委会委员,中国研究型医院学会血管外科专委会青年委员,陕西省药理学会心血管药理学专业委员会常委,陕西省生物医学工程学会体外循环专业委员会委员,中国医疗保健国际交流促进会心脏重症分会陕西省工作委员会委员。

姜正明

首都医科大学附属北京安贞医院

亚太结构性心脏病青年俱乐部黄金会员

姜正明 心血管内科副主任医师,擅长心脏瓣膜病微创介入、冠心病、心律失常、先心病及大血管疾病等介入治疗。涵盖重症、急诊、外科极高危、高危的主动脉瓣重度狭窄患者的TAVR治疗,二尖瓣微创介入治疗;能独立开展主动脉疾病的腔内治疗,独立开展各种复杂心律失常的综合诊治,如室速及房颤的导管消融术、左心耳封堵术及CRT-D等各种起搏治疗;熟练完成慢性闭塞性病变等复杂冠心病的介入治疗、先天性心脏病的介入治疗等,是国内将心脏瓣膜疾病、心脏结构性疾病、起搏电生理、冠状动脉疾病、大血管疾病的微创治疗融会贯通人才之一,发表SCI文章多篇。

- End -

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动