名院大查房丨追本溯源,“换”然一“心”——一例心脏扩大患者的诊断及治疗

本期名院大查房解放军总医院第一医学中心教学团队通过一例典型心脏扩大病例的诊疗全过程展示,系统剖析了血色病心肌病的临床诊断及治疗策略。医谱学术特此整理,以供临床参阅。

患者信息

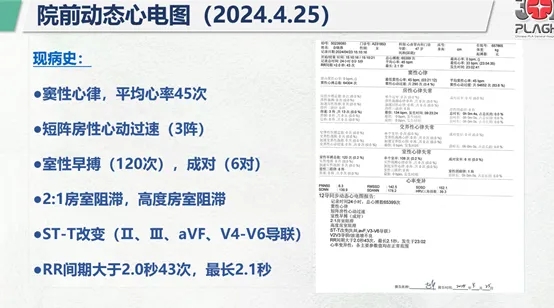

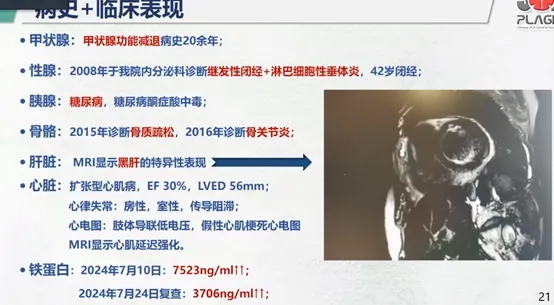

患者为47岁女性,主诉活动后胸闷,气短3年余,加重4月余,于2024年7月9日入院。

1

现病史

2

既往史、个人史、家族史

3

入院检查

4

多中心查房讨论

患者心功能不全的鉴别诊断? 待完善的检验/检查项目?

-

上海市东方医院心内科:

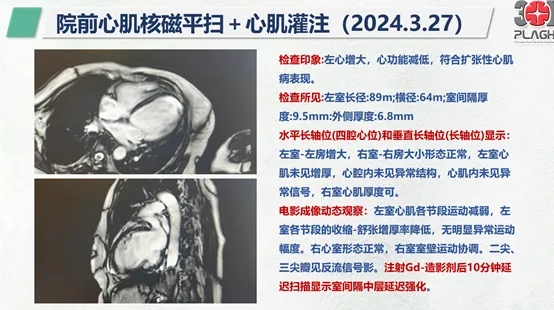

该患者的主要临床表现是扩张型心肌病合并Ⅲ°房室传导阻滞,以及室间隔中层延迟强化,因此在诊断上需要重点考虑心脏结节病、心肌淀粉样变、线粒体心肌病、遗传性心肌病等疾病。

在待完善的检验/检查项目上,需重点检查如下:1)心脏结节病,需明确有无皮疹、葡萄膜炎等病史;进一步完善血清ACE、白介素2水平、胸部CT有无纵隔淋巴结肿大,以及心内膜活检及心外膜活检等。2)心肌淀粉样变,可通过血清游离轻链免疫固定电泳和心肌活检进一步评估。3)线粒体心肌病,可进一步完善基因检测或心肌活检进行评估;4)遗传性心肌病,可以进一步补充家族遗传病史,并进一步完善基因检测进行评估;5)慢性心肌炎或心肌病,可以完善抗心肌抗体、柯萨奇病毒抗体以及心内膜活检以进一步评估。

-

复旦大学附属中山医院心内科:

结合该例患者临床症状及相关检查,在病因上需要考虑如下病因,并进一步完善相关检查:1)IgG4相关疾病,需完善IgG4水平的检测、心内膜心肌活检和影像学CT综合判断。2)遗传性心肌病,可以进一步补充家族遗传病史,并进一步完善基因检测进行评估。

诊疗过程

患者入院诊断为扩张型心肌病(左心室扩大、二尖瓣重度反流、心功能3级);心律失常(高度房室传导阻滞、阵发性房颤、室性心动过速);甲状腺功能减退、高脂血症和2型糖尿病。考虑到患者扩心病诊断明确,同时合并多种内分泌疾病,又存在心肌/传导系统受累,考虑患者是否存在特殊基因突变导致的扩张型心肌病,遂完善了基因检测以寻找深层次病因。

1

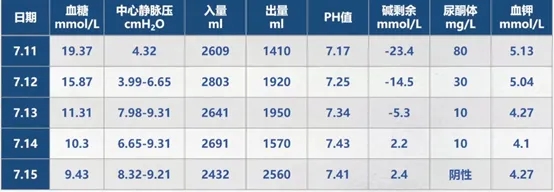

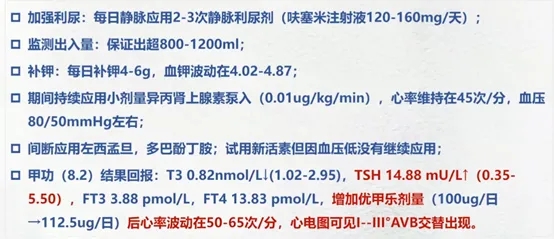

第一阶段诊疗经过(2024.7.11-17)

2

第二阶段诊疗经过(2024.7.18-8.10)

3

第三阶段诊疗经过(2024.8.17-9.13)

4

第四阶段诊疗经过:心脏移植(2024.9.14)

血色病学习介绍

1

血色病分型

血色病可分两种,一是原发性血色病,被认为是一种遗传性疾病,脏器的铁质沉着明显;二是继发性血色病,常发生在长期大量输血的患者。

遗传性血色病是由基因突变而导致铁代谢异常,使机体对铁的吸收异常增加,过多的铁储存于肝脏、心脏和胰腺,垂体性腺等实质性细胞中,导致组织器官广泛纤维化,引起受累脏器功能损害。临床上可出现皮肤色素沉着、肝大、关节炎、性腺功能减退、糖尿病、心脏病等远期逐渐可发展为肝硬化或肝癌。

遗传性血色病分为Ⅳ期,其中,Ⅰ型常见于欧美人群,中国人群少见;Ⅱ型也称青少年型血色病,其突出特点是发病年龄比较早,由HJV基因(2A型)或HAMP(2B型)基因变异导致的铁调素缺乏所引起,是最严重的原发性铁过载。Ⅲ型和Ⅳ型更少见。

2

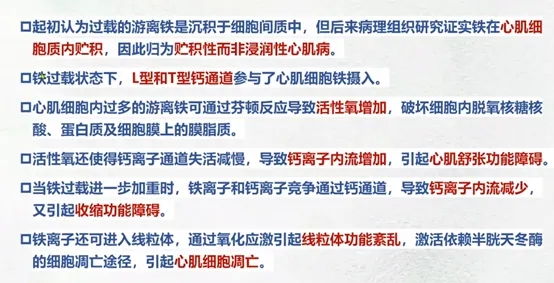

血色病心肌病发病机制

和临床表现

血色病心肌病发病机制主要为铁在心肌细胞内贮积,因此血色病心肌病被归类为一种贮积性而非浸润性的心肌病。

其临床表现主要为肝硬化、糖尿病、心肌病和皮肤色素沉着四联症。65%的患者以糖尿病为首发症状,出现血糖增高,尿糖阳性;50%的患者伴有进行性多关节炎、垂体功能障碍;15%~30%的患者会有心脏受累的表现,逐渐出现顽固性心衰,最终死于心力衰竭和肝衰竭。

3

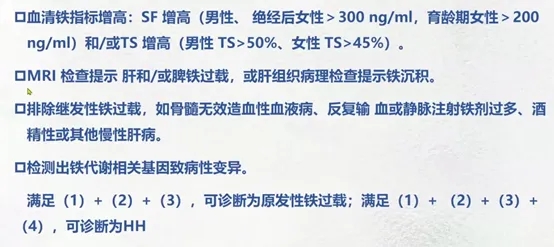

HJV基因和诊断

HJV基因在细胞系中的定点诱变导致突变体HJV膜定位的丧失,叫遗传性血色病2A型(HFE2),是极其罕见的血色病,一般发病较早,临床症状多在30多前出现,更易表现为心肌病变、糖尿病和性腺功能降低,该病的主要死因是心脏病。

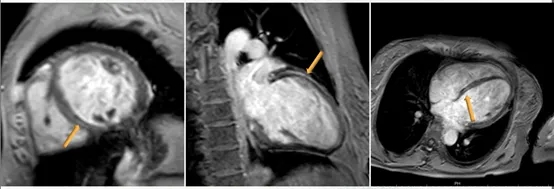

怀疑血色病的患者要尽早完善铁蛋白及转铁蛋白饱和度检测。基因检测在诊断扩张型心肌病的诊断中具有重要价值。心脏/肝脏磁共振测量T2* mapping对诊断血色病具有高度特异性,对心、肝铁含量可进行定量的评价。

4

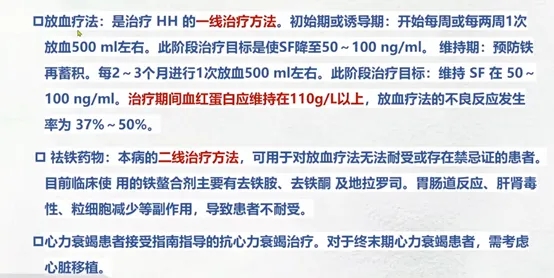

治疗方式

放血疗法:是治疗HH的一线治疗方法,治疗期间血红蛋白应维持在110g/L以上。

祛铁药物:是该病的二线治疗方法,可用于对放血疗法无法耐受或存在禁忌证的患者,目前临床使用的铁螫合剂主要有去铁胺、去铁酮及地拉罗司。

对于终末期心力衰竭患者,需考虑心脏移植。

最后,经专家讨论分析,该例患者在术后原则上不需要使用使用心衰的药物,因为她主要是由铁沉积所引发的继发性心衰,应该从源头治疗防止铁过度吸收,并促进铁的吸收。

本文为医谱学术原创,转载请标注来源!

- End -

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动