陈文强教授:《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》更新要点解读

冠心病作为全球最常见的致死原因,给现代医疗系统带来了巨大挑战。经皮冠状动脉介入治疗(PCI)作为最有效的冠心病治疗手段之一,其治疗决策的精准性尤为关键。随着理念的更新,PCI的治疗目标已从单纯治疗狭窄病变转变为治疗心肌缺血并改善患者远期预后。当前国内外众多指南均推荐冠脉功能学评估指导冠状动脉血运重建。

为推动我国冠脉功能学全面评估的临床应用,助力冠心病PCI精准诊疗,医谱学术特别推出《冠脉功能学全面评估精准指导PCI》系列访谈,邀请多位冠脉功能学领域权威专家学者参与访谈。本期特邀山东大学齐鲁医院陈文强教授深入解读《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》更新要点,就CMVD新分型、诊断技术及治疗策略等内容进行分享,以供临床参阅。

本期特邀嘉宾:

01

医谱学术:

作为《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识》的执笔专家,请您分享一下,相较于2017版共识,2023版共识在内容或指导原则上,有哪些更新要点值得临床关注?

陈文强教授:非常荣幸参与了2017年、2023年关于冠状动脉微血管疾病(CMVD)两版专家共识的撰写工作。

2017年,在山东大学齐鲁医院张运院士的牵头下,中华医学会心血管病学分会的四大学组(基础研究学组、女性心脏健康学组、动脉粥样硬化和冠心病学组以及介入心脏病学组)联合编写了国内首部,也是国际上第一部《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗的中国专家共识》,对CMVD的定义、流行病学、诊断与治疗等进行了详细阐述,一经发布就引发广泛关注与共鸣。此后,有关CMVD的国际共识性文件迅速增多。

2023年,在张运院士的再次牵头下,四大学组对2017版CMVD中国专家共识进行了更新,根据最新的流行病学结果及病案分析,选取最新文献,总结了不同类型CMVD的流行病学新发现,分析了CMVD的关键病理和分子机制,评价了经典和最新诊断技术,推荐了CMVD的诊断路径以及治疗策略和药物。

在最新版的《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》[1]中,有以下更新要点值得大家关注:

新增推荐级别和证据水平划分

相较于2017版共识,2023版共识对于诊断和治疗的推荐意见,在推荐级别和证据水平方面进行了划分,这是非常大的一个突破。

CMVD临床分型重大更新,精准分层指导精准治疗

在2017版共识[2]中,按不同病因将CMVD分为三大类:不合并阻塞性冠状动脉疾病的CMVD、合并阻塞性冠状动脉疾病的CMVD,以及其他类型的CMVD(应激性心肌病、肥厚型心肌病、扩张型心肌病等)。

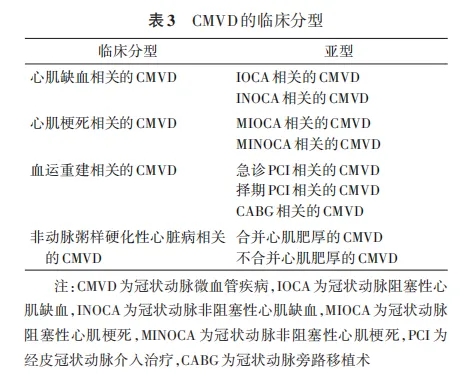

基于2017版共识,2023版共识对CMVD的临床分型进行了更为详细的划分,将其分为四大类和九个亚型:

在治疗方面,针对不同类型的CMVD,2023版共识也分别给出了相应的治疗推荐。比如原发性稳定性微血管心绞痛,β受体阻滞剂是Ⅰ,A类推荐。而血管痉挛性心绞痛,不推荐使用β受体阻滞剂(Ⅲ类推荐),推荐使用钙拮抗剂(Ⅱa类推荐),无论是二氢吡啶类钙拮抗剂,还是非二氢吡啶类钙拮抗剂。

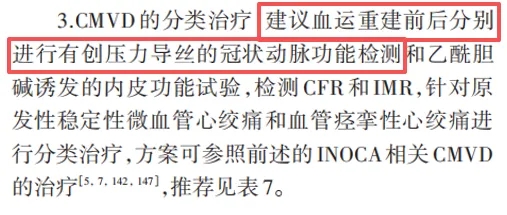

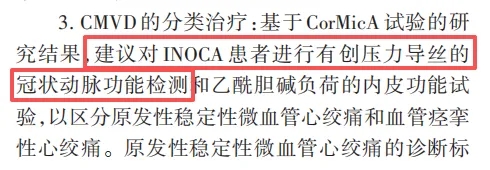

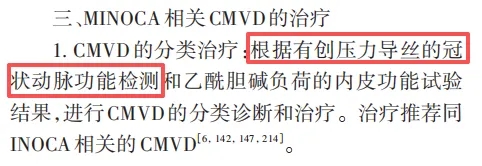

在CMVD治疗“有章可循”的基础上,早期诊断、精准的分层至关重要。2023版共识建议血运重建前后、INOCA、MINOCA患者进行基于有创压力导丝的冠脉功能检测(IMR等)和乙酰胆碱负荷的内皮功能试验对CMVD进行分层诊断和治疗。只有对CMVD进行精准的分层,才能据此给予精准的治疗,真正做到缓解患者症状,并改善其远期预后。

CMVD发病机制更新,重视冠脉微循环功能

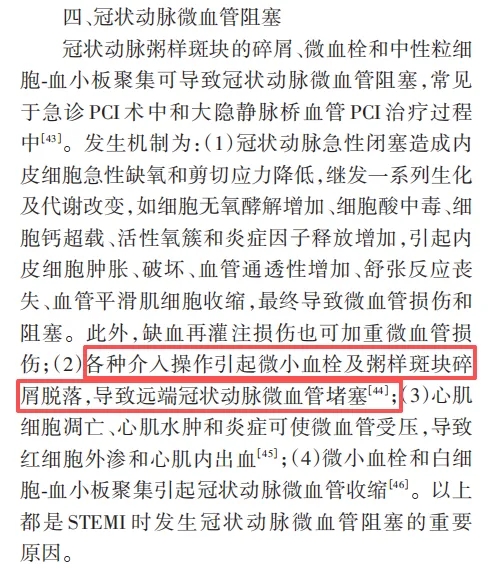

针对CMVD的发病机制,2023版共识对冠脉微血管结构异常和功能异常方面的机制进行了更新,并新增了冠状动脉微血管阻塞等方面的内容。其中,心脏交感神经元的功能异常,α1肾上腺素受体功能的增强和β2肾上腺素受体功能的减弱,共同导致了血管收缩功能的异常。另外无论是择期PCI还是急诊PCI,各种介入操作引起微小血栓脱落,或者斑块碎屑脱落导致远端冠状动脉微血管阻塞或栓塞,是发生CMVD非常重要的原因之一,需要引起临床重视。

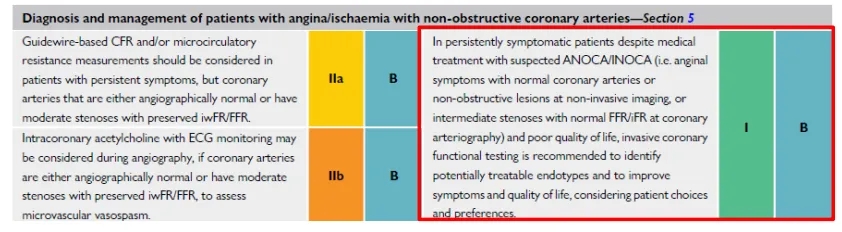

其实现在不仅是在2017版、2023版CMVD中国专家共识中强调了微循环功能的异常,在国际上,像欧洲的指南,还有美国的共识当中,均强调了CMVD的检测。比如2019年ESC慢性冠脉综合征(CCS)指南中就强调了微血管性心绞痛,并将其归纳为CCS的一个重要类型,提出了相应的诊断和治疗策略[3]。2019年AHA发布的MINOCA诊断和治疗的科学声明中也指出,微血管性心绞痛、慢血流/无复流现象可能是MINOCA的重要病因[4]。对微循环功能的重视需要在共识当中反复的强调,才能更好地指导临床去进行精准的分层,从而进行精准的治疗。

02

医谱学术:

基于最新的专家共识和您的临床经验,目前在CMVD诊断技术方面有哪些重大进展?哪些临床场景下需要进行基于压力导丝的冠脉功能学全面评估(如IMR等)?

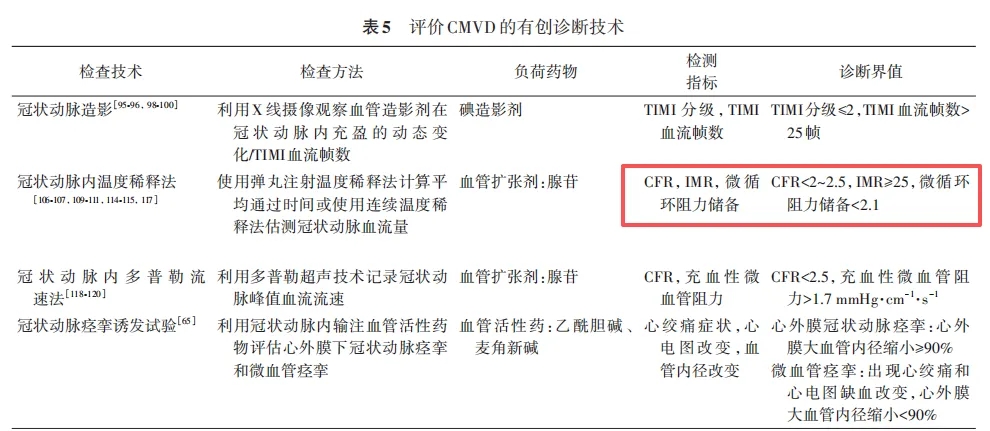

陈文强教授:虽然我们常说冠状动脉微循环看不见摸不着,但是如何去精准诊断CMVD,在最新版的《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》中已经给出了非常明确的界定,包含无创的诊断技术和有创的诊断技术。其中,基于压力导丝的冠脉功能学全面评估如IMR等在CMVD的诊断当中是非常关键的。

无创诊断技术

在无创的诊断技术当中,通过心脏彩色多普勒超声,注射腺苷/双嘧达莫等药物,测量负荷状态与静息状态的心外膜下冠状动脉的舒张期最大流速并计算比值,会得到冠状动脉流速储备(CFVR),若测量值≤2.0~2.5通常提示冠脉微血管功能受损。虽然该方法较为简单易行,但是对超声图像的采集技术要求较高,其准确操作需要专门培训,并且仅对前降支血流的敏感性和特异性较高,对回旋支和右冠状动脉的诊断存在一定的局限性。另外除了经胸超声外,还有PET、SPECT、磁共振等无创的诊断技术可以选择。

有创诊断技术

在有创的诊断技术当中,一个是大家非常熟悉的冠状动脉造影,虽然在临床中广泛应用,但是TIMI血流分级仅为半定量分析指标,不能精确反映微循环功能;TIMI血流帧数克服了半定量分析的缺点,但仍不能直接反映冠脉微血管的血流状态。若TIMI血流帧数>25帧,需要考虑存在慢血流的情况。慢血流和微循环功能异常密切相关,有研究发现,一旦出现慢血流或者无复流,往往会合并微循环相关疾病。

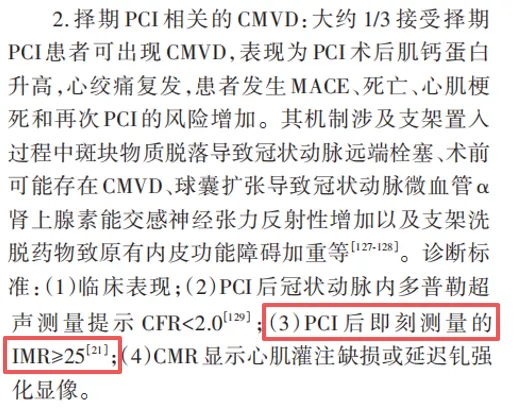

第二种方法是温度稀释法,通过压力导丝、注射生理盐水等操作测量IMR(微循环阻力指数)及CFR(冠状动脉血流储备)等。其中IMR是目前诊断CMVD的“金标准”,受到2024年ESC CCS指南Ⅰ类推荐[5],是反映冠脉微循环功能的主要指标。IMR≥25,或者同时检测IMR与CFR,CFR<2.0,IMR≥25,说明存在微血管的疾病或者微血管心绞痛。PCI术后即刻测量IMR≥25是择期PCI相关CMVD的诊断标准之一。

相较而言,对于CMVD的诊断,可能无创的诊断技术相对简单易行,但其准确性还是要依赖于有创的诊断技术。实际目前在临床上,推荐在介入诊断程序当中进行IDP(侵入性冠脉功能学检查),对于有条件的导管室,采用有创的基于压力导丝的冠脉功能学全面评估来进行CMVD的诊断。另外进行乙酰胆碱的冠脉内注射可以帮助诊断是否存在内皮功能的异常。

因此,冠心病患者应当进行两方面的检测,一个是冠脉功能学全面评估,通过压力导丝测定IMR、CFR等;同时应进行内皮功能的检测,通过注射乙酰胆碱诱发冠脉大血管/微血管的痉挛,以区分原发性稳定性微血管心绞痛和血管痉挛性心绞痛。

基于压力导丝的冠脉功能学全面评估临床应用场景

有些患者从冠脉造影来看出现了慢血流或者无复流,怀疑微血管心绞痛,此时需要进行有创的基于压力导丝的IMR、CFR等的检测。

还有一些患者PCI术后,尽管支架放置的很完美,手术也很成功,但仍有心绞痛,出现胸闷憋气的症状,在排除心外膜大血管狭窄外,还需考虑是否合并有CMVD,建议临床PCI术后即刻进行基于压力导丝的IMR等检测。

此外,中老年女性、糖尿病、高血压、高血脂、肥胖、吸烟、肥厚型心肌病等患者,血管内皮功能损害较重,多合并有微血管心绞痛,需要进行IMR、CFR等检测来进一步确诊是否合并CMVD。

另外有些急性心肌梗死患者,急诊PCI后容易合并慢血流/无复流,也需要有创的检测如IMR等来判断是否合并CMVD。

03

医谱学术:

您认为《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》为CMVD的临床诊疗带来了哪些积极影响?临床实践中如何更好地应用这版共识?

陈文强教授:我认为《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》最有价值或者最有意义的地方在于其将CMVD进行了四种临床分型、九种临床亚型的精准分型,此外强烈建议有条件的导管室进行冠脉微血管功能的检测,通过精准的分层指导精准的治疗,从而更好地改善患者预后,无论是症状,还是远期的主要心血管不良事件(MACE)。

想要对CMVD进行精准分层,离不开对冠脉微循环功能的精准评估以及内皮功能的检测。希望通过《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》,能有更多的临床医师学习并掌握CMVD最新诊断标准及治疗策略,在临床实践中积极应用基于压力导丝的冠脉功能学全面评估技术(IMR等),精准评估患者PCI术前、术中、术后冠脉微血管病变情况,同时重视PCI术后即刻的微血管功能评估,让更多CMVD患者得到精准诊断和有效治疗。

04

CMVD涉及的患者人群广泛,既往常因冠脉微循环影像学无法显示,客观诊断依据不充分而造成诊断困难。《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》提出新的CMVD分类方法、发病机制,并对CMVD诊断技术进行了补充与更新。基于压力导丝的冠脉功能学全面评估技术(IMR等)能够帮助临床医师高效完成CMVD的早期诊断并精准分型,从而制定个体化的治疗方案精准治疗,为CMVD患者带来更佳疗效与更好预后。

参考文献:

[1] 中华医学会心血管病学分会.冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)[J].中华心血管病杂志,2024,52(05):460-492.

[2] 张运,陈韵岱,傅向华,陈文强,李丹丹,谷新顺,季晓平,刘昱琪,李伟,黄东.冠状动脉微血管疾病诊断和治疗的中国专家共识[J].中国循环杂志,2017,32(5):421-430.

[3]Knuuti J,et al.Eur Heart J,2020,41(3):407‑477.

[4]Tamis‑Holland JE,et al.Circulation,2019,139(18):e891‑e908.

[5]Vrints C,et al.Eur Heart J.2024 Sep 29;45(36):3415-3537.

图片来源:《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗中国专家共识(2023版)》、2024年ESC CCS指南

专家简介

陈文强 教授

山东大学齐鲁医院

山东大学齐鲁医院心内科冠心病与动脉粥样硬化专科主任,主任医师,博士研究生导师,主持国家自然科学基金3项,国家重大项目2项,山东省自然科学基金2项。作为第一作者或通信作者发表SCI论文36篇。获得国家科技进步二等奖1项。中华医学会冠心病介入学组委员,山东省医学会心血管病学分会候任主任委员,山东省医师协会心脏介入专业委员会副主任委员,山东省医学会介入心血管病学分会副主任委员,山东省卒中学会心血管病学分会主任委员,山东省医药教育协会心脏介入分会主任委员。

- End -

医谱app

扫码或者点击图片下载

微信公众号

扫码或点击图片关注

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。

发表留言

暂无留言

输入您的留言参与专家互动