蒋晨曦教授:《2023心房颤动诊断和治疗中国指南》简读

心房颤动是最常见的心律失常疾病,其会显著增加死亡、卒中、心力衰竭、认知功能障碍和痴呆风险,严重影响患者的生活品质。随着人口老龄化进程加速,我国房颤的患病率仍呈上升趋势,房颤诊疗工作成为当务之急。过去二十年,在房颤风险预测与筛查诊断、卒中预防、节律控制、导管消融和综合管理等方面取得了一系列突破性进展。我国房颤管理的规范、质量和经验在这一时期也得到了大幅度提升。为进一步推动房颤管理新技术和新理念及时、充分应用于临床实践,改善房颤患者的生活质量和预后,中华医学会心血管病学分会和中国生物医学工程学会心律分会组织专家,共同制定了《心房颤动诊断和治疗中国指南》(以下简称《指南》)。近期第21届心房颤动论坛上,首都医科大学附属北京安贞医院的蒋晨曦教授对该指南进行了解读,并详细分析了房颤诊疗临床新进展。

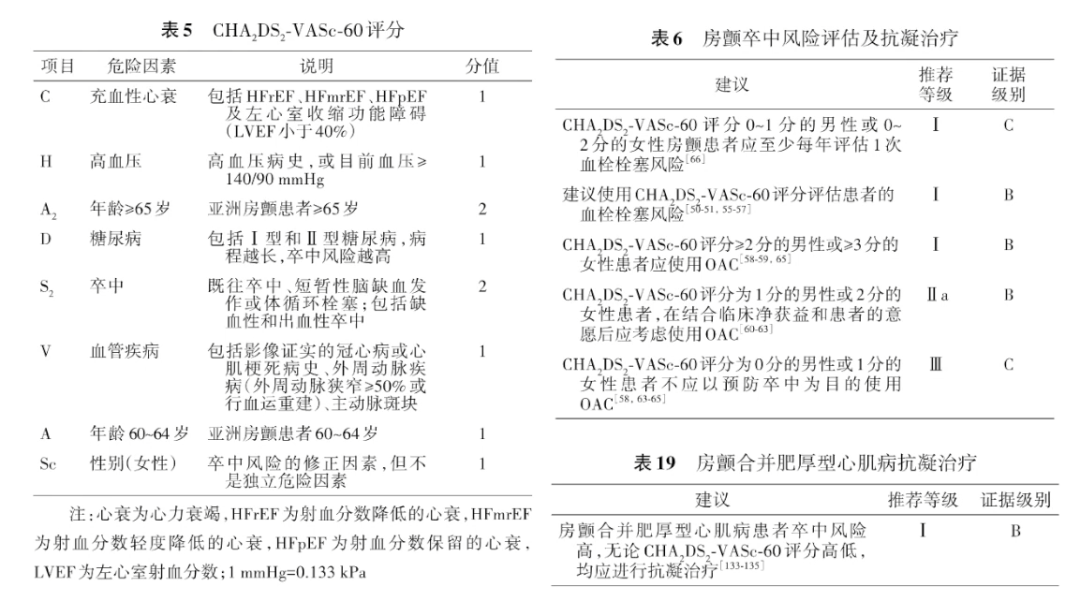

《指南》一个突出的变化就是将房颤患者脑卒中风险增加的年龄阈值从之前的65岁调低到60岁,采用CHA2DS2-VASc-60评分表,将年龄60~64岁的房颤患者增加为1分,年龄≥65岁的房颤患者增加为2分。

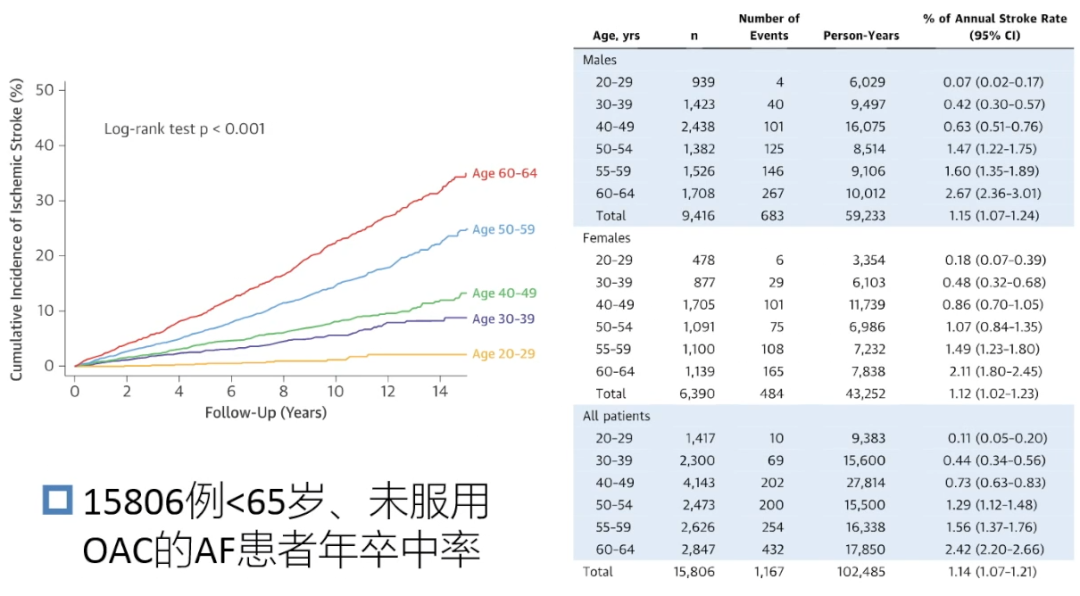

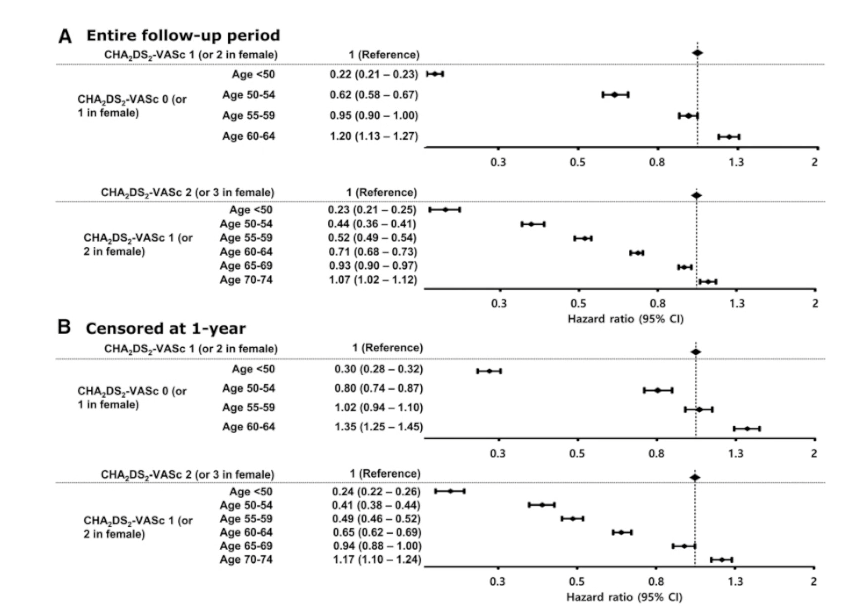

专家为何要做出这种调整?主要根据是亚洲人群的一些相关数据。

台湾健保数据:调研15806例小于65岁的未服用OAC的房颤患者,结果发现,每增加10岁,年卒中发生率明显增长;60-64岁人群的年卒中发生率达到2.42%。

韩国健保数据:共研究426650例未服用OAC的房颤患者,几乎涵盖了所有年龄段的人群,结果显示:55岁类似于1分;≥55岁OAC获益。

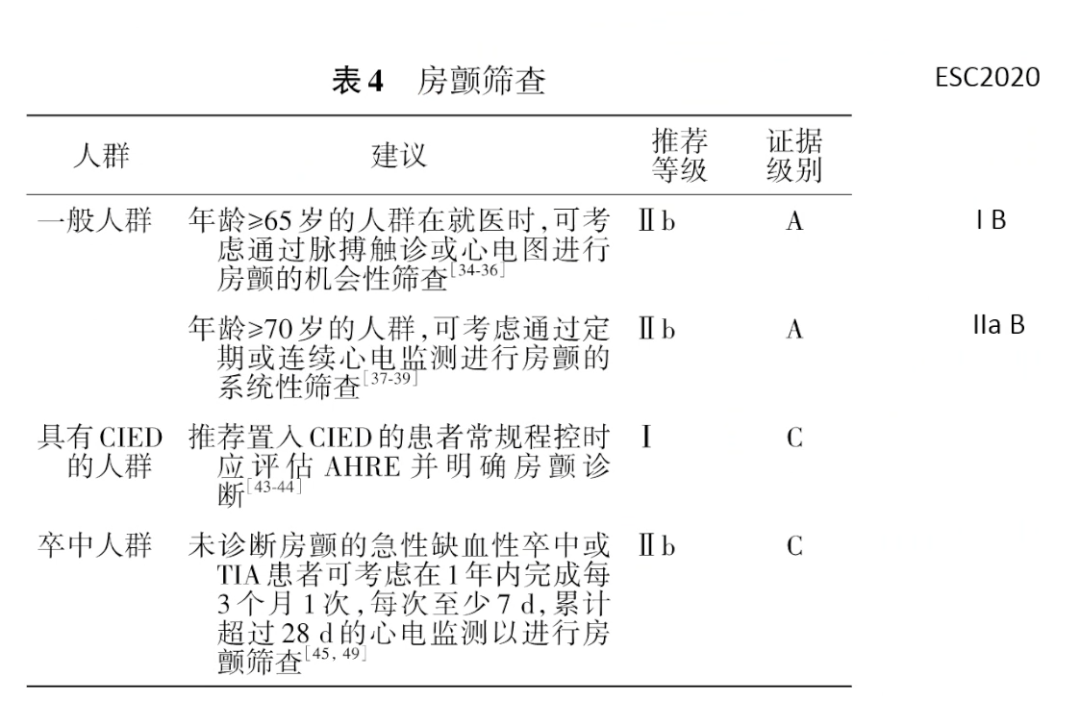

房颤筛查是非常热门的话题,随着可穿戴监测设备等的问世,其热度在持续增高。本版指南对一般人群房颤筛查的推荐等级进行了调整(下调),指南推荐:年龄≥65岁的人群在就医时,可考虑通过脉搏触诊或心电图进行房颤的机会性筛查(Ⅱb,A);年龄≥70岁的人群,可考虑通过定期或连续心电监测进行房颤的系统性筛查(Ⅱb,A)。

另外,指南推荐具有心脏植入式电子装置的患者常规程控时应评估AHRE并明确房颤诊断(Ⅰ,C)。对未诊断房颤的急性缺血性卒中或TIA患者,可考虑在1年内完成每3个月1次,每次至少7天,累计超过28天的心电监测以进行房颤筛查(Ⅱb,C)。

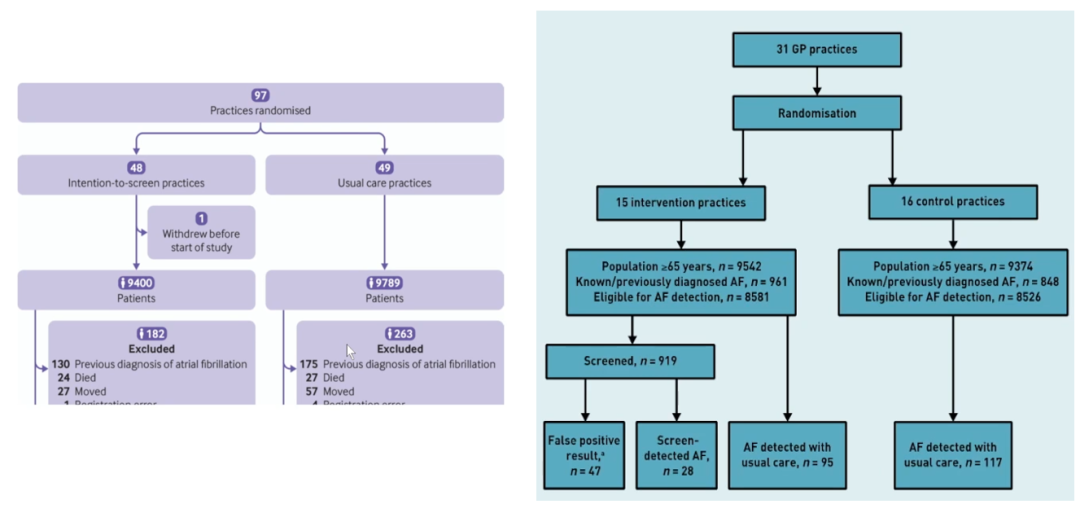

为何将机会性筛查和系统性筛查的推荐等级调整为Ⅱb?原因有两点,一是研究发现≥65岁机会性筛查不提高房颤检出率。一项RCT研究(2020年发表于BMJ)纳入≥65岁无房颤病史的人群,随机分组进行机会性筛查(通过脉搏或血压计或单导联可持握ECG筛查房颤)和常规筛查,比较两组1年房颤检出率。结果显示两组房颤检出率无显著差异。另外一项全人群的RCT研究(2020年发表于Br J Gen Pract),采用单导联可持握ECG进行机会性筛查,结果显示1年房颤检出率未有显著增加。

另外,荟萃分析也发现机会性筛查不提高房颤检出率。这项荟萃分析纳入了9项RCT研究,共筛查平均年龄为73岁的85209例患者,结果显示系统性筛查提高1年房颤检出率,机会性筛查则否。

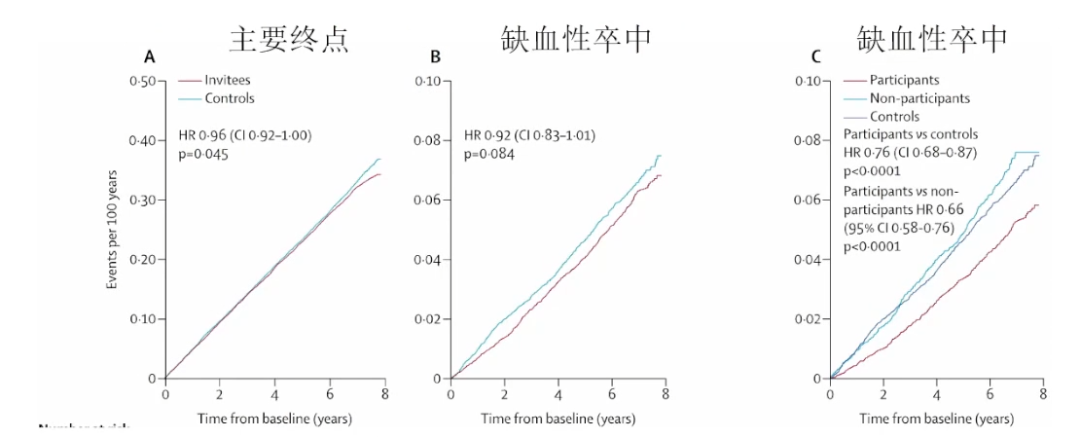

二是研究发现系统性筛查不改善房颤预后。STROKESTOP研究(一项观察28768名75岁或76岁人群的大型RCT研究)的结果显示,筛查组心血管事件发生率及缺血性卒中事件发生率均与对照组无显著差异。但是由于该研究未筛除房颤患者,且筛查组方式为邀请筛查,仅51.3%人群参与筛查,因此结果尚存争议。

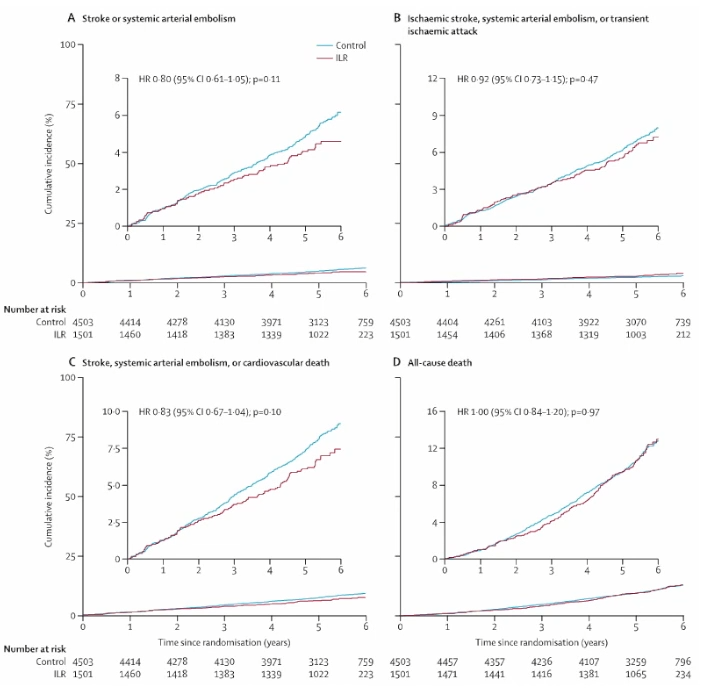

LOOP研究纳入6205名年龄在70-90岁的无房颤病史、合并至少1项栓塞危险因素的受试者,按照1:3随机分为受试组和对照组,受试组采用植入式循环心律监测仪(ILR)筛查。结果显示,受试组房颤检出率高出对照组3倍,但未显著降低卒中或体循环栓塞的风险。

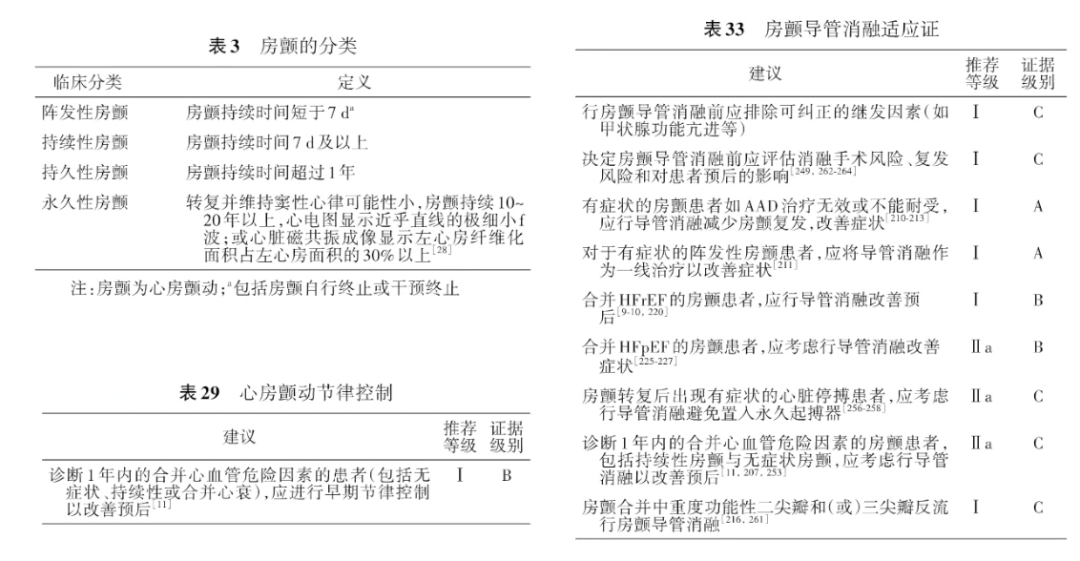

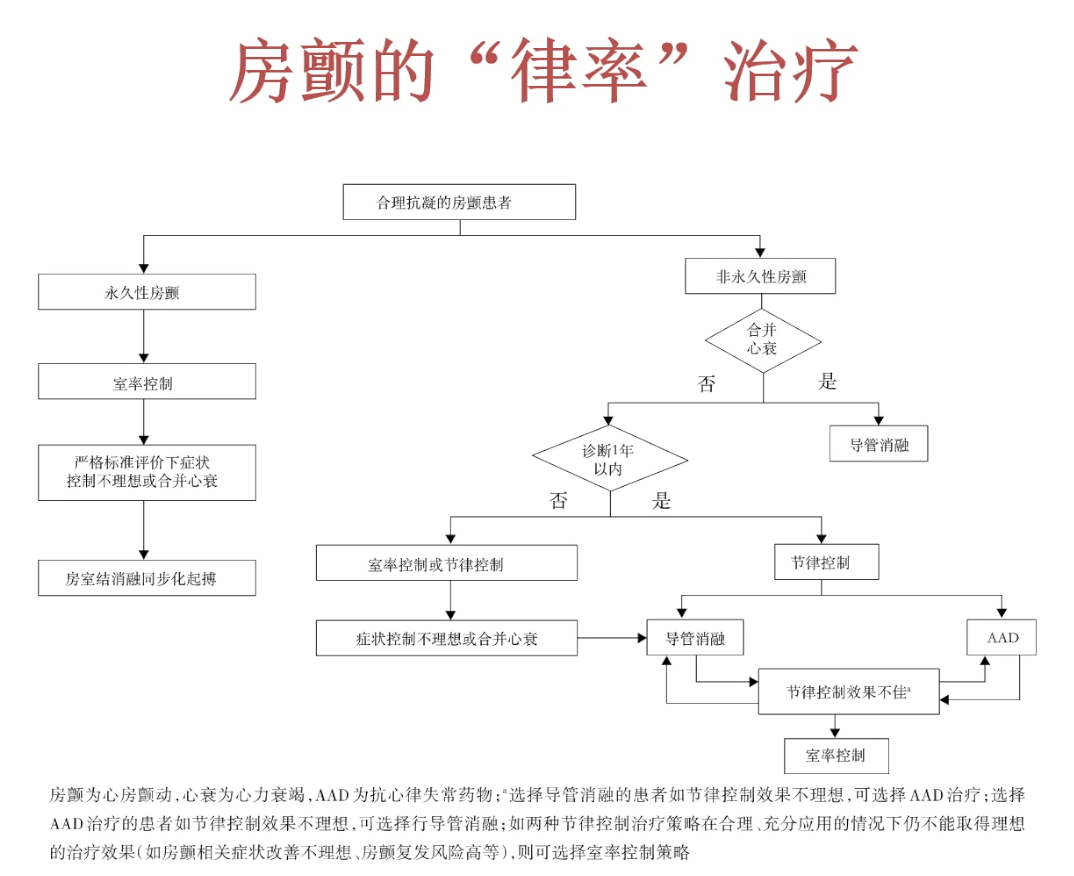

《指南》推荐诊断1年内的合并心血管危险因素的患者(包括无症状、持续性或合并心衰),应进行早期节律控制以改善预后(Ⅰ,B)。房颤导管消融适应证具体推荐见下图:

● 早期节律控制改善房颤预后

EAST-AFNET4研究纳入了1年以内确诊的且合并≥2个卒中危险因素的房颤患者共2789例,随机分至早期节律控制组(包括 AAD 和消融)或常规治疗组(以室率控制为主,只在房颤症状控制不佳时才进行节律控制),平均随访5年,评估主要终点为心血管死亡、卒中、心衰加重或ACS住院的复合终点。结果发现早期节律控制的患者随访期间复合终点累积发生率显著降低。表明早期节律控制策略可改善房颤患者预后。

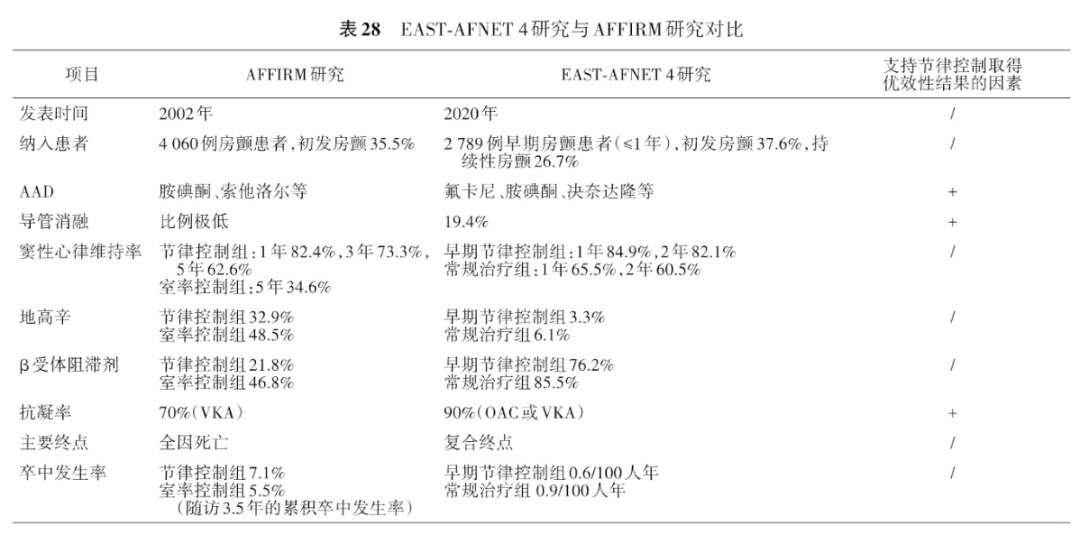

EAST-AFNET4研究与AFFIRM研究比较,发现节律控制的价值在不同年代研究中显示的结果并不同。主要原因在于节律控制手段的差异,并且抗凝率的提高在改善患者预后中也具有重要价值。可以看出在早期研究中节律控制措施只有抗心律失常药物(AAD),AAD不良反应可能抵消了维持窦性心律的获益。到2020年,节律控制手段不仅增加了导管消融,在AAD应用方面还更加合理。

● 导管消融改善房颤患者预后

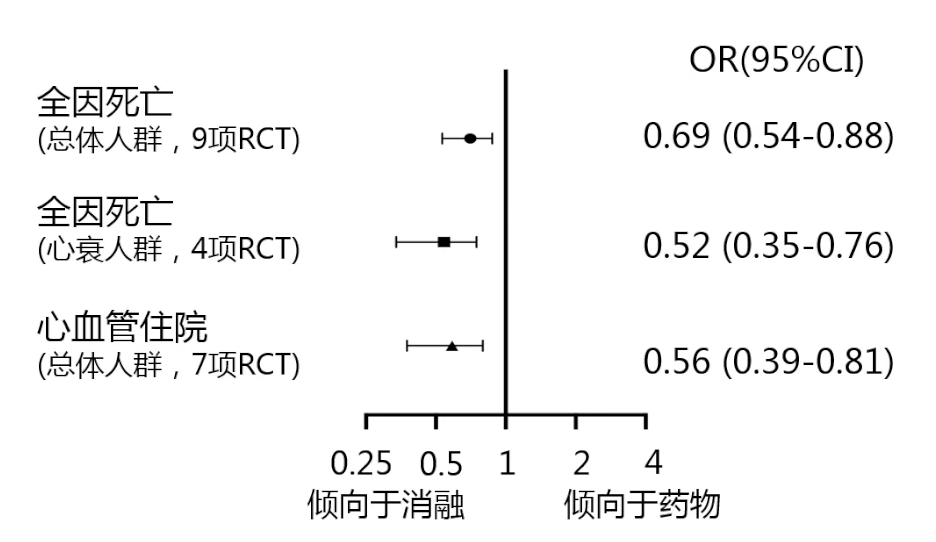

通过导管消融进行节律控制已积累了充分的研究证据,相比AAD,导管消融可显著降低房颤复发风险、减少心血管住院。一项纳入了18项RCT研究的荟萃分析显示,2286例导管消融与2178例药物治疗相比,全因死亡及心血管住院发生率显著降低。

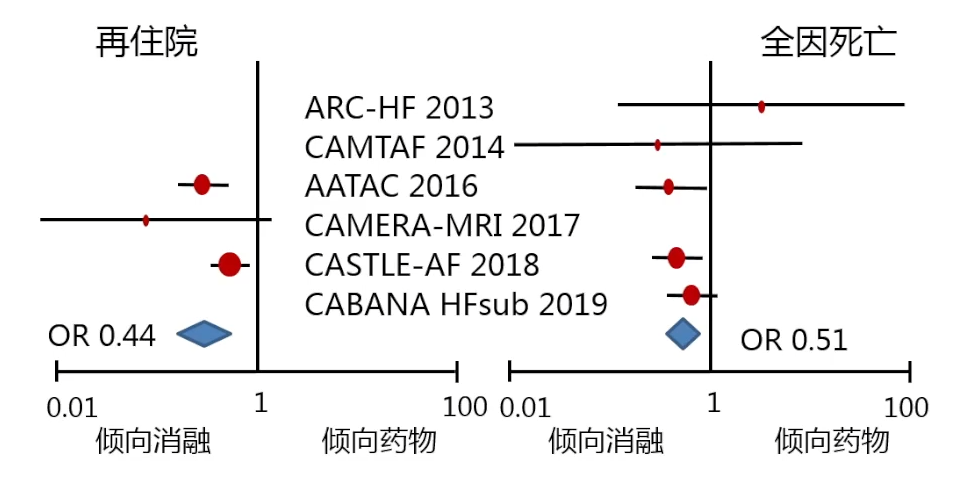

房颤和心衰常合并存在,心衰是房颤患者死亡的主要原因。对于合并心衰的房颤患者,多项研究已证明导管消融可改善其预后。一项纳入了6项RCT的荟萃分析显示,对于房颤合并心衰患者,导管消融相比药物治疗可降低全因死亡率与再住院率。对于房颤导致心衰的患者,行导管消融可能会更大程度地改善左心室功能及预后。

● 消融延迟房颤进展

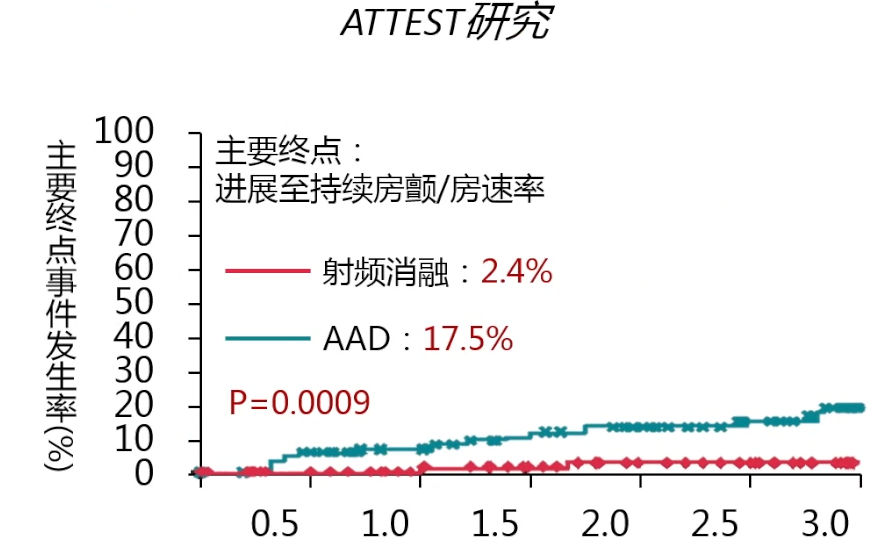

ATTEST研究纳入255例阵发性房颤患者,分组进行射频消融和AAD治疗,主要终点为进展至持续房颤/房速率。结果显示,射频消融组主要终点事件发生率显著低于AAD组(2.4% vs 17.5%;p=0.0009)。表明射频消融延缓阵发房颤向持续房颤进展优于AAD。

根据电重构-结构重构理论,房颤持续时间越长,基质越复杂。因此对确诊为非永久性节律的患者应早期进行节律控制。安全有效的节律控制是房颤治疗的理想策略。随着房颤综合管理水平的提高,越来越多的房颤患者将得到早期诊断,未来符合早期节律控制治疗范围的患者将成为房颤患者群体的主流。

专家简介

- End -

关注我们

专业的心血管医生学术交流平台

版权及免责声明:

本网站所发表内容知识产权归属医谱平台、主办方以及原作者等相关权利人,未经许可,禁止进行复制、传播、展示、镜像、转载、摘编等。经授权使用,须注明来源,否则将追究其法律责任。有关作品内容、版权和其他问题请与本网联系。